精华热点

精华热点 只闻其名,难寻其踪,务本堂何以难成正安文旅名片?

(扬子)

车入正安地界,山体陡峭处,一行巨幅标语横空出世:"音乐带来美好生活"。字是鲜红的,在冬日灰蒙蒙的天色里,显得突兀又执拗。若非知晓此地是"中国吉他制造之乡",这标语便像一句无根的呓语,悬在黔北的群山之间,与这片土地的过往,隔着一层厚厚的、难以穿透的云雾。

我们此行的目的,却与这现代的弦音无关。方向盘后,我和菲姐揣着一个更古旧、也更沉静的名字:尹珍,尹道真先生。这位东汉名儒,被尊为"南域文化之祖""贵州文教先哲",他的讲学之所"务本堂",就在正安,当我们在正安县城看到"务本堂"的红色字牌时,顿生莫名的激动。

然而,导航似乎对这个名字感到陌生。输入"务本堂",地图上只冷漠地标出一条穿城而过的"务本路";换成"尹珍务本堂"或"尹道真故里",屏幕依旧一片空白,仿佛这个名字连同它所承载的一千八百年光阴,已被数字世界悄然抹去。

索性先寻那看得见的"音乐"。跟着导航七拐八绕,闯入一片尘土飞扬的工地,塔吊林立,机器轰鸣,这里是正安吉他产业园,一派热火朝天的"大兴土木"。调头再寻,终于在一个名为"麒龙吉他文化城"的房地产项目旁,觅得一处吉他文化广场。

那顿计划中的"正安特色午餐",忽然就没了滋味。我们站在广场中央,感到一种失重的茫然。一个将吉他做到年产数百万把、远销全球的地方,其文化地标却如此浮于表层,像一个匆忙贴上的标签。而那真正深植于土地之下,支撑起一方文脉风骨的根,又在何处?

我们只得求助于人。摇下车窗,询问路边行人。"务本堂?没听说过。""尹道真?是哪个?"接连几位本地居民的脸上,写满真诚的困惑与陌生。那困惑比冬日的风更冷,它揭示了一种更深的断裂:一位被写入史册,标榜为乡贤先哲的人物,在他的故里,竟已模糊成一道遥远的影子。

最后,是一位刚从省城毕业返乡的年轻女孩,为我们提供了准确信息:"你们要去新州镇,导航镇政府吧。"近一小时的盘山公路,将县城的喧嚣与吉他工厂的轰鸣层层滤去。山势连绵,车窗外的风景由凌乱的现代建筑,渐次回归黔北山乡原本的沉静与苍朴。

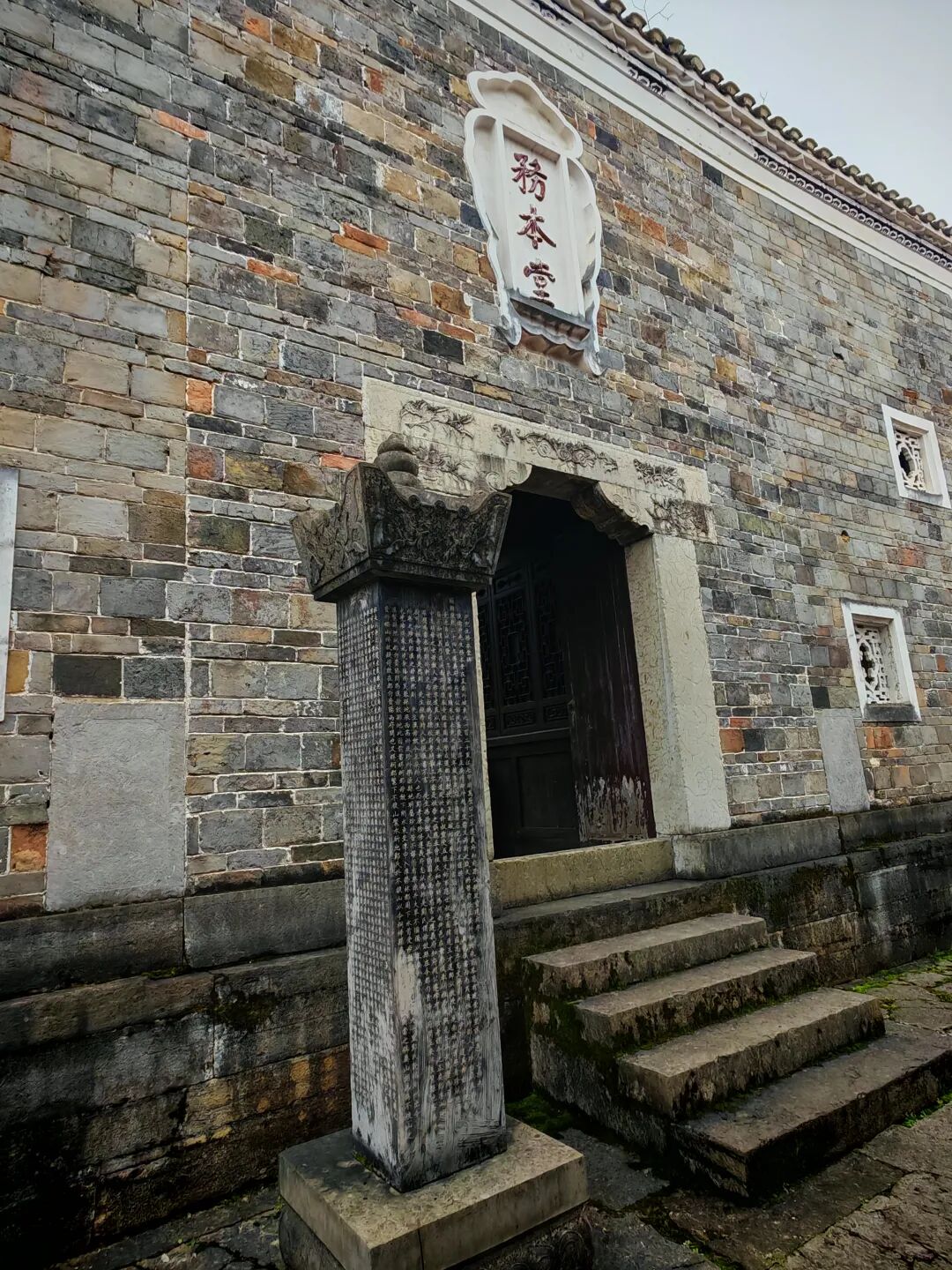

抵达新州镇,首先迎接我们的是一座高大的牌坊,上面写着几个鲜红的大字:"道真故里,福泽新州",字是醒目的,带着一种仪式感的宣告。然而,就在这牌坊的旁边,一块指示"务本堂"方向的小铁牌,却已锈迹斑斑。暗红色的铁锈如陈年的血痂,侵蚀了字迹的边角,那种精心标语与斑驳指引之间的反差,构成一种无声的讽喻,也弥漫开第一缕挥之不去的压抑。

时间早已过了中午,在小镇上匆匆果腹。饭馆里的大姐很健谈,聊起今天的赶场,外出的儿女,但对"务本堂"的确切位置同样含糊。更令人心惊的是,几位在街边烤火的长者,听闻"尹道真"三字,也只是茫然摇头。历史的烟云,似乎在这里沉降得特别快,快到来不及在代际的口耳间相传,便已渗入泥土,归于沉寂。

转机出现在几个街边玩耍的小学生身上。他们叽叽喳喳,却清晰地指出了方向:"邮局旁边那个大铁门里面!"循着童声所指,我们终于一路打听,站在了一扇紧闭的黑色大铁门前。没有匾额,没有标识,只有一把沉重的铁锁,将内外隔成两个世界。若非刻意寻访,谁会相信,这扇毫不起眼,甚至有些拒人千里的门后,竟藏着一段文明的起点?

好心的邮局职工帮我们电话联系,等待的间隙,我们打量着四周,刚刚赶过集的街头,摩托车、三轮车往来不绝,卷起的尘烟弥漫在空气中,小卖部的喇叭里重复着促销广告。务本堂的"隐于市",隐得如此彻底,近乎消失。

工作人员赶来打开铁锁,"嘎吱"一声,推开沉重的门扇,映入眼帘的并非堂馆,而是一片空寂的院落,坑凹的积水无人打扫,落叶在风中打着旋。向左拐,又一堵灰墙,墙上另开一小门,同样锁着。这曲径通幽的"登场"方式,不像迎接访客,倒像开启一道被时光遗忘的密室机关。最后一道锁链落下,务本堂,终于完整地呈现于眼前。

这是一座青瓦木结构的院落,屋舍周正,格局严谨,虽历经晚清重修,仍透着一种洗尽铅华的庄重。堂内陈设简洁,关于尹珍生平的图文介绍却颇为详尽。东汉时期,这位黔北少年不甘南疆的蒙昧,毅然北渡中原,师从经学大师许慎、应奉,博通典籍。学成后,他并未留恋中原的繁华,而是怀抱"教化南土"的信念,毅然返乡,在毋敛坝(即今新州)开馆授徒,传播儒学与文化。"南域始有学焉",史书这寥寥几字的背后,是一位先驱者穿越蛮荒,点燃文明星火的孤勇。

穿行在寂静的展厅,指尖拂过冰凉展柜的玻璃,仿佛能触到那股穿越千年的热望。最令人动容的发现,是在堂后的小院,这里,竟静静地矗立着尹珍先生的墓冢。泥土垒砌,形制古朴,保存得出乎意料的完好。墓园无人,唯有几株老柚子树相伴,时值冬末,树上仍挂着几颗熟透后无人采摘的柚子,金灿灿的,像迟暮的灯。

更多的柚子已自然脱落,散在树下枯黄的草坪上,有些已微微腐烂,渗入泥土。那一刻,我忽然怔住了,那些滚落泥地的柚子,多像一粒粒被遗忘的种子。它们曾高悬枝头,饱含浆汁,象征着文化的孕育与成熟。如今熟透了,落下了,静静地躺在先贤墓前,无人问津,等待着在泥土中慢慢分解,或是等待一个不可知的春天,能否有新的萌发?

这景象,比任何宏大的叙事都更具冲击力。它无言地诉说着一种落差:我们热衷于在山体上刷写巨大的现代标语,却任先贤墓前的文化果实自行零落成泥;我们能用钢筋水泥快速复制出炫目的文化广场,却难以让一段真实,厚重的历史,真正活在当下人们的认知与生活中。

离开时,工作人员重新锁上一道道门。铁锁闭合的"咔哒"声,在空旷的院落里格外清脆,像一声悠长的叹息。回望那扇重新隐没于寻常街巷的铁门,它关上的,似乎不仅仅是一座古建筑。

归途盘旋下山,车窗外的"音乐带来美好生活"标语再次掠过,此刻再看,心情复杂。正安以吉他产业立身,创造经济奇迹,这本身是一部可歌可泣的当代"创业史"。然而,文旅的繁荣,若只浮于产业景观的浅表表演,而无力深挖、激活并融汇自身独一无二、底蕴最深的那段文脉,便是舍本逐末。

尹珍与务本堂,绝非仅供凭吊的化石。他"北学中原,南启文教"的开拓精神,与正安人"无中生有"打造吉他帝国的闯劲,在精神谱系上何其相通!前者是文化上的"走出去"与"引回来",后者是经济上的"闯出去"与"带回来",都是突破地理困囿,敢于开风气之先的壮举。

冷落尹珍,不仅是冷落一位历史先贤,更是冷落了一种本可贯通古今、最具说服力和感染力的地方精神内核。当游客来到"吉他之乡",除了参观工厂,购买乐器,是否也能沿着"务本"之路,探寻这音乐产业背后,一个地域千年不息的文化韧性与求知渴望?这份独特的文旅叙事,潜力远比几个孤立的雕塑广场深远。

车渐行渐远,务本堂重归寂静。山道蜿蜒,仿佛历史的脉络,清晰又曲折。我想,真正的"务本",或许不是守住一座紧闭的祠堂,而是让那祠堂里沉睡的精神种子,找到属于这个时代的、肥沃的土壤。那些落在墓前的柚子,总该有人拾起、种下去。毕竟,先贤点燃的火种,不应熄灭于故里;而一个地方最动人的乐章,从来都是文化与现实共鸣的和弦。

扬子,

读书人。字振铎,又字弘之,别署仰雲草堂主人,六无居士。供职于新闻媒体近三十载,各种著述逾千万字。著有诗、词、散文、传记等,收录于《扬子文集》。