精华热点

精华热点 《流水辞·第三十一》 嫉妒的暗流:苏州丝业会的刁难

三月初三,上巳节的冷雨

三月初三,上巳节。按苏州旧俗,这一天该去水边祓禊,曲水流觞,祛除不祥。可今年的上巳节,苏州城却笼罩在一片阴雨中,雨不大,但绵密,下得人心烦意乱。

沈家丝厂的新式机器已经运转了一个多月,产量翻了两番,丝质大幅提升,订单从上海、广州、甚至日本纷至沓来。这本该是件高兴事,可镜如这几天却眉头紧锁——苏州丝业会给她下了帖子,邀她三月初五去“叙话”。

“叙话”,说得客气,实则是问罪。

苏州丝业会是本地丝业老板们组成的行会,会长姓杨,是个六十多岁的老头,在苏州丝业经营了四十年,门生故旧遍天下。镜如的改革,动了太多人的奶酪。

“他们就是眼红!”碧痕愤愤不平,“咱们的丝卖得好,抢了他们的生意,他们就使绊子!”

镜如正在整理账本,闻言抬起头:“不只是眼红。我坏了规矩。”

“什么规矩?”

“丝业的规矩。”镜如苦笑,“咱们给工人发手套,开识字班,提高工钱,还只干八个时辰。别的丝厂怎么办?工人们都要来咱们这儿,他们的厂子还开不开?”

“那……那咱们做错了?”

“没错。”镜如坚定地说,“但在这个世道,有时候‘对’比‘错’更招人恨。”

顾维钧从外面进来,浑身湿透了,脸色凝重:“打听清楚了。杨会长联合了七家丝厂,要逼你‘守规矩’。”

“什么规矩?”

“第一,工钱降到和其他厂一样;第二,取消识字班;第三,每天干十个时辰;第四……”顾维钧顿了顿,“丝价要和他们统一,不能降价。”

镜如气笑了:“这不就是要我自废武功吗?”

“还有更过分的。”顾维钧压低声音,“他们放出话来,说你要是不从,就让你在苏州买不到蚕茧,租不到仓库,招不到工人。”

这是要封杀。镜如的心沉下去。丝业会在苏州经营几十年,根深蒂固,要封杀她一个刚起步的小厂,易如反掌。

“怎么办?”碧痕急了。

镜如沉默良久,忽然问:“维钧,你说……咱们的丝,一定要在苏州卖吗?”

顾维钧一愣:“什么意思?”

“上海。”镜如站起来,在屋里踱步,“咱们的丝主要卖给上海的洋行和日本商人。苏州的这些本地商人,本来就不是咱们的主要客户。如果他们封杀咱们在苏州的采购,咱们就从外地买蚕茧——无锡,湖州,甚至四川。”

“可是运输成本……”

“运输成本高,但咱们的丝质好,卖价也高。”镜如眼睛亮了,“而且,咱们可以跟蚕农直接合作。我查过,无锡有些蚕农想自己办合作社,但缺资金,缺技术。咱们可以投资,教他们科学养蚕,然后包销他们的茧子。”

顾维钧看着她,眼里有了光:“你这是要……跳过中间商?”

“对。”镜如点头,“杨会长他们能封杀苏州的茧行,还能封杀全中国的蚕农吗?咱们自己做茧子,自己缫丝,自己销售,形成一条龙。这样,谁也卡不住咱们的脖子。”

“可这需要更多的资金……”

“钱可以想办法。”镜如坚定地说,“关键是,咱们不能认输。一认输,就前功尽弃了。”

三月初五,镜如还是去了丝业会。会馆在观前街,是座三进的大宅子,青砖灰瓦,雕梁画栋,气派得很。但一走进去,就能感觉到那种陈腐的气息——太师椅,紫檀桌,墙上挂着“诚信为本”“和气生财”的匾额,但空气中弥漫的,却是算计和排挤。

杨会长坐在上首,穿着团花缎袍,手里捧着紫砂壶,眯着眼睛打量镜如。两边坐着七八个丝厂老板,都是四五十岁的中年人,看镜如的眼神,像看什么怪物。

“沈小姐,请坐。”杨会长开口,声音慢悠悠的。

镜如在下首坐下,脊梁挺得笔直。

“今日请沈小姐来,是想商量商量丝业的规矩。”杨会长喝了口茶,“沈小姐年轻,有冲劲,是好事。但做生意,不能坏了规矩。你给工人开那么高的工钱,还教她们识字,这让别的厂子很难办啊。”

“杨会长,”镜如平静地说,“我给工人开高工钱,是因为她们值得。用新机器,效率高,产量高,工钱自然该高。至于识字班,工人识字了,能看懂操作说明,能算账,效率更高。这是双赢。”

“双赢?”一个胖老板冷笑,“你赢了,我们输了!工人都跑到你那儿去了,我们的厂子还怎么开?”

“诸位老板也可以改革。”镜如说,“用新机器,提高效率,自然也能给工人开高工钱。”

“说得轻巧!”另一个瘦老板拍桌子,“新机器多贵?我们哪买得起?沈小姐,你是有盛宣怀、顾家支持,我们呢?我们就是小本经营!”

镜如沉默了。是啊,这些老板说的也是实情。新机器贵,他们买不起;不买,又竞争不过。这是个死结。

“所以,”杨会长缓缓开口,“沈小姐,为了苏州丝业的和谐,还请你……守规矩。工钱降下来,识字班停了,丝价统一。这样,大家都有饭吃。”

镜如抬起头,看着这些或愤怒、或算计、或无奈的脸。她知道,他们不是坏人,只是被时代抛下了,不甘心,又没勇气改变。

“杨会长,诸位老板,”她站起来,“规矩是人定的,时代变了,规矩也该变。我不能答应你们的要求。但……我可以帮你们。”

“帮我们?”胖老板冷笑,“怎么帮?借钱给我们买机器?”

“不。”镜如摇头,“我教你们科学管理,教你们怎么提高手工缫丝的效率和品质。虽然不如机器,但至少能活下去。等你们攒够了钱,再买机器。”

老板们愣住了。他们没想到,镜如会提出这样的建议。

“你……你说真的?”瘦老板不敢相信。

“真的。”镜如点头,“我请了上海的工程师,可以来苏州办培训班,免费教大家。还有,我可以把我们的销售渠道分享给大家——咱们苏州的丝,一起往外卖,价格还能更高。”

这是让步,但不是投降。镜如在告诉他们:我不是来抢你们饭碗的,我是来把饭碗做大的。

杨会长盯着镜如看了很久,眼神复杂。最后,他叹了口气:“沈小姐,你……你真是……让人看不懂。”

“杨会长,时代在变。”镜如诚恳地说,“洋人的丝又好又便宜,咱们再不改变,整个苏州丝业都要垮。咱们不能内斗,得团结起来,一起闯出一条路。”

老板们沉默了。他们互相看看,眼神交流着。最后,杨会长开口:“沈小姐,容我们……商量商量。”

镜如知道,这是最好的结果了。她没有逼他们马上答应,给了他们台阶下。

“好。我等着诸位的好消息。”

从丝业会出来,雨停了。阳光透过云层洒下来,在湿漉漉的青石板上投下斑驳的光影。镜如深吸一口气,空气中有泥土的芬芳。

“小姐,他们……会答应吗?”跟着来的碧痕小声问。

“不知道。”镜如摇头,“但至少,他们没当场翻脸。这就够了。”

回到丝厂,工人们都围上来,七嘴八舌地问情况。镜如把经过说了,工人们又喜又忧。

“小姐,您不会……不会降我们工钱吧?”王婶怯生生地问。

“不会。”镜如肯定地说,“不但不降,下个月还要涨。因为咱们的丝,又要涨价了。”

“涨价?”

“嗯。”镜如笑了,“日本商人来了新订单,出的价比以前高两成。所以,大家的工钱,也涨两成!”

工人们欢呼起来。涨工钱,这是最实在的。

镜如看着她们高兴的样子,心里暖暖的。是啊,她做这一切,不就是为了让这些工人过得好一点吗?

晚上,顾维钧来了,带来一个消息:无锡的蚕农合作社愿意合作,第一批蚕茧下个月就能送来。

“还有,”顾维钧兴奋地说,“上海的银行愿意贷款给咱们,买新机器,扩大生产。利息很低,条件是……咱们的丝要优先卖给他们介绍的洋行。”

“可以。”镜如点头,“但要签正式合同,不能让他们垄断。”

“放心,我来谈。”

两人站在厂房门口,看着里面灯火通明,机器轰鸣。女工们还在加班,但脸上有笑容——加班有加班费,她们愿意。

“镜如,”顾维钧轻声说,“你今天做得很好。既坚持了原则,又给了对方台阶。我父亲说,你比他见过的很多男子都强。”

镜如笑了:“不是强,只是……想走一条不同的路。”

“这条路,我陪你走。”

两人并肩站着,看着厂房里的光。那光很亮,很暖,像希望,像未来。

雨后的夜空很清澈,星星出来了,一颗一颗,很亮。

镜如想起在上海时,史密斯夫人说过的话:“你要走的,是一条很少有人走过的路。会很艰难,但很有意义。”

是啊,艰难,但有意义。

这就是她的选择。

她要走下去,一直走下去。

为了自己,为了工人,为了苏州丝业,也为了这个正在艰难转型的国家。

路还很长,但她不孤单。

有同伴,有支持,有理想。

这就够了。

(第三十一完)

---

《流水辞·第三十二》 蚕桑新法:无锡乡间的合作初探

三月十五,春风里的桑园与算盘

三月十五,无锡乡间。正是桑树发芽的时候,嫩绿的叶子在春风里轻轻摇曳,像一片绿色的海洋。镜如第一次来到真正的蚕桑之乡,看到的景象却让她心酸。

泥泞的土路,低矮的茅屋,衣衫褴褛的蚕农。他们大多是一家一户的小生产,春天养蚕,夏天缫丝,秋天卖茧,一年到头辛苦忙碌,却挣不了几个钱。

“沈小姐,这就是我们村。”带路的蚕农叫陈老根,五十多岁,满脸皱纹,手指粗糙得像老树皮,“咱们村八十户人家,都养蚕。可茧子卖不上价,茧行压价压得厉害。”

镜如走进一户人家。女主人正在煮茧,大锅里热水翻滚,满屋蒸汽。她赤着脚,挽着袖子,手上烫得全是水泡。看见镜如,她局促地搓着手:“小姐……屋里脏,您别嫌弃。”

“不嫌弃。”镜如握住她的手,“大嫂,您一天能缫多少丝?”

“手脚快的话,三斤。”女主人苦笑,“可茧子不好,十斤茧才能出三斤丝。卖丝的钱,除去买茧的成本,就剩不了几个子了。”

镜如检查了那些茧子,皱起眉头:“茧子太小,丝也太短。这是蚕种的问题。”

“可不是嘛。”陈老根叹气,“咱们用的都是老蚕种,一年不如一年。想买新蚕种,又贵,又不知道去哪儿买。”

镜如心里有了主意。她在上海时读过这方面的书,知道日本有新蚕种,产量高,丝质好。她还知道,科学养蚕,能提高成活率,提高茧质。

“陈大叔,”她说,“我想跟你们合作。我出钱,买新蚕种,请技术员来教科学养蚕。你们出地,出人工。茧子我来收,价格比茧行高两成。你们看,行不行?”

蚕农们面面相觑。高两成?还有这种好事?

“沈小姐,您……您说的是真的?”一个年轻蚕农问。

“真的。”镜如点头,“但我有条件:第一,要按技术员教的法子养蚕,不能按老经验;第二,茧子要卖给我,不能卖给别人;第三,要记账,每一笔支出收入都要清楚。”

蚕农们沉默了。新法子?他们养了一辈子蚕,还用人教?记账?他们大多不识字,怎么记?

“沈小姐,”陈老根犹豫着说,“您的好意我们心领了。可这新法子……万一失败了怎么办?一年的收成就没了。”

镜如理解他们的顾虑。农民靠天吃饭,最怕风险。

“这样,”她说,“我先在十户人家试点。蚕种我免费提供,技术员我来请。如果成功了,大家再跟着学。如果失败了,损失我赔。”

这话一出,蚕农们动容了。免费提供蚕种,失败了还赔?这不是天上掉馅饼吗?

“沈小姐,您……您为什么要这么做?”陈老根问。

“因为我想让咱们中国的丝好起来。”镜如诚恳地说,“现在洋人的丝又好又便宜,咱们的丝卖不出去。再不改变,整个丝业都要垮。丝业垮了,你们怎么办?我们厂子怎么办?所以,咱们得一起努力。”

这话说到了蚕农们心里。是啊,丝价一年比一年低,日子一年比一年难。再不改变,真的没活路了。

“沈小姐,我干!”那个年轻蚕农第一个举手,“我愿意试试新法子!”

“我也干!”

“算我一个!”

很快,十户试点人家确定了。镜如当场签了契约,每人发了五块大洋的定金。

从村里出来,镜如的心情很复杂。一方面高兴——合作开始了;另一方面担忧——万一失败了怎么办?

顾维钧陪着她,看她心事重重,安慰道:“别太担心。我在日本留学时,参观过他们的蚕桑业,确实比咱们先进。只要按科学方法,应该能成功。”

“我不是担心技术。”镜如摇头,“是担心……人。农民最怕改变,万一中间有人动摇,或者遇到困难就放弃,怎么办?”

“所以要常来。”顾维钧说,“多跟他们沟通,让他们看到希望。”

两人走到村口,看见一群孩子正在玩泥巴。大的不过十来岁,小的才五六岁,都光着脚,衣服破破烂烂。看见镜如他们,孩子们好奇地围上来。

“你们上学吗?”镜如问。

孩子们摇头。

“想上学吗?”

一个稍大点的男孩说:“想。可没钱。”

镜如的心揪紧了。这些孩子,本该在学堂里读书,却因为贫穷,早早地成了劳力。

“镜如,”顾维钧轻声说,“要不……咱们在村里办个学堂?”

镜如眼睛一亮:“好主意!请个先生,教孩子们识字算数。学费……咱们出。”

回到苏州,镜如立刻行动起来。她通过盛宣怀的关系,从日本买来了新蚕种,还请了一个在日本学过蚕桑的技术员,姓黄,才二十多岁,但很懂行。

黄技术员到了无锡,住在村里,手把手地教蚕农们新方法:怎么消毒蚕室,怎么控制温湿度,怎么喂桑叶,怎么防病……蚕农们起初将信将疑,但看到黄技术员那么认真,也就跟着学了。

镜如每隔几天就去一次,带些吃的用的,跟蚕农们聊天,看蚕宝宝的长势。她还真的在村里办起了学堂,请了个落第秀才当先生,教十几个孩子识字。

村里人都说,沈小姐是菩萨转世。

一个月后,第一批蚕开始结茧了。蚕农们惊喜地发现,新蚕种的茧又大又白,比老蚕种好多了。而且因为科学喂养,成活率高,产量也高。

“沈小姐,您看!”陈老根捧着一筐茧子,激动得手都在抖,“这样的茧子,我养了三十年蚕,第一次见!”

镜如也很高兴:“好!太好了!按照约定,这些茧子我全收了,价格比茧行高三成!”

“三成?”蚕农们惊呆了,“沈小姐,您……您不会亏本吗?”

“不会。”镜如笑着说,“这样的茧子,缫出来的丝质量好,能卖更高的价。咱们是双赢。”

收购现场热闹非凡。镜如带来的秤不够用,现去镇上借。账房先生算盘打得噼啪响,一筐一筐的茧子过秤,一笔一笔的钱发到蚕农手里。

拿到钱的蚕农,有的哭了,有的笑了。陈老根捧着白花花的银子,老泪纵横:“这辈子……第一次见到这么多钱……”

其他没参加试点的蚕农都羡慕坏了,纷纷找镜如,要求加入。镜如趁热打铁,成立了“新安蚕桑合作社”,社员已经有五十多户了。

她还定下规矩:合作社的盈余,三成留作发展基金,三成按交易量返还给社员,四成用于村里的公益——修路,办学,建医疗站。

这些举措,在当时的农村是创举。无锡知县听说了,特意来视察,回去后写了奏折,说这是“实业救国之良法”。

镜如的名声更响了。但这一次,不是“逃婚的闺秀”,不是“募捐的女杰”,而是“实业救国的先锋”。

晚上,镜如回到苏州,累得几乎虚脱。但心里很充实,很踏实。

顾维钧给她倒了杯茶:“今天辛苦了。”

“不辛苦。”镜如摇头,“看到蚕农们高兴的样子,我觉得,值。”

“你知道吗?”顾维钧说,“我父亲今天来信了,说盛宣怀要把你的事迹上报朝廷,建议推广。”

镜如一愣:“上报朝廷?”

“嗯。朝廷现在搞‘新政’,提倡实业救国。你做的这些,正好是榜样。”

镜如沉默了。上报朝廷?她从未想过。她做这些,只是为了活下去,为了帮别人活下去,从没想过要什么名声。

“镜如,”顾维钧握住她的手,“你做的,是利国利民的好事。该让更多人知道,该让更多人学习。”

镜如点点头,但心里有些忐忑。树大招风,名声大了,是非也就多了。

可她不怕。

因为她的路,是对的。

为了自己,为了工人,为了蚕农,为了这个国家。

她要走下去,一直走下去。

窗外的月亮很圆,很亮。

像她的心,清澈,坚定。

(第三十二完)

---

《流水辞·第三十三》 沪上学业的瓶颈:第一次手术台上的颤抖

四月初,解剖课的夜晚与生死一线的黎明

四月的上海,已经有了初夏的气息。广慈医院后院的玉兰花开得正好,大朵大朵的白,在夜色里像一盏盏灯。但镜如无暇欣赏——她正面对着学医以来最大的挑战:第一次独立完成手术。

不是大手术,只是个简单的阑尾切除。病人是个二十岁的纱厂女工,急性阑尾炎,必须马上手术。但今晚值班的医生被叫去处理一个重伤病人,史密斯夫人又在上海总会参加医学会议,一时赶不回来。

“沈护士,你……你能做吗?”陈护士焦急地问,“再拖下去,病人可能……”

镜如看着病床上痛苦呻吟的女工,又看看墙上的钟——晚上十一点。等史密斯夫人回来,至少要一个时辰。一个时辰,可能出人命。

她想起在护士培训班学过的解剖,学过的操作,想起史密斯夫人手把手的教导。也想起自己立下的誓言:要救人,要学医。

“我做。”她听见自己说,声音不大,但清晰。

手术室很快准备好了。镜如换上手术服,戴上手套,手在微微发抖。陈护士给她当助手,另一个护士负责麻醉。

“别紧张。”陈护士小声说,“按你学的来。我在旁边看着。”

镜如深吸一口气,拿起手术刀。刀锋在无影灯下闪着冷光。她想起第一次看到手术刀时的恐惧,想起第一次看到人体解剖时的震撼,想起史密斯夫人说的:“医生的手,掌握着生死。”

她的手不能抖。

麻醉生效了,病人安静下来。镜如划下第一刀——皮肤,脂肪,肌肉,一层一层,小心翼翼。血渗出来,陈护士立刻擦拭。镜如的手渐渐稳了,动作越来越熟练。

找到阑尾了。已经化脓,肿得像个香肠。镜如小心地分离,结扎,切除……每一步都按教科书来,一丝不苟。

最后一针缝上,手术完成了。用时四十五分钟。

镜如放下器械,才发现自己浑身是汗,手术服都湿透了。手还在微微发抖,但心里涌起一股巨大的成就感——她做到了!独立完成了一台手术!

“做得很好。”陈护士拍拍她的肩,“真的很好。”

病人被推回病房。镜如瘫坐在手术室外的椅子上,累得几乎虚脱,但心里很充实。这是她学医以来,最重要的里程碑。

但第二天,麻烦就来了。

病人的家属——她的丈夫,一个码头工人,听说手术是个护士做的,不是医生,顿时炸了。

“护士?护士也能动手术?你们医院是不是没人了?要是我老婆有个三长两短,我跟你们没完!”

他冲到护士站,指着镜如的鼻子骂:“你一个女的,动什么手术?我老婆要是有事,我……”

“你老婆已经脱离危险了。”镜如平静地说,“手术很成功。”

“成功?你说成功就成功?我要见医生!见真正的医生!”

史密斯夫人赶回来了。她检查了病人,又看了手术记录,点点头:“手术做得很好,很规范。沈护士,你进步很大。”

然后她转向那个工人:“这位先生,沈护士虽然还在学习,但她完全有能力完成这样的手术。请你放心,我们会对你妻子负责到底。”

工人还想说什么,但看到史密斯夫人威严的表情,又咽回去了。

风波暂时平息了,但议论没有停止。医院里有人说镜如大胆,有人说她越权,也有人说她了不起。

镜如不在乎。她只在乎病人——那个女工恢复得很好,三天后就能下床了。

“沈护士,谢谢你。”女工握着她的手,“那天晚上,我以为我要死了。是你救了我。”

“这是我该做的。”镜如微笑。

这件事传开后,镜如在医院的地位不一样了。从前,她只是个勤奋的护士学徒;现在,她是能独立处理紧急情况的准医生。史密斯夫人甚至考虑,推荐她去美国学医。

但镜如自己知道,她还差得远。这次手术成功,有运气的成分,也有陈护士帮助的成分。她要学的,还有很多很多。

晚上的解剖课,她听得更认真了。约翰逊先生今天讲的是心脏手术,这在当时还是医学前沿。

“心脏手术的关键,是速度。”约翰逊用生硬的中文说,“心脏停跳不能超过四分钟。所以,医生必须快,准,稳。”

镜如仔细记着笔记。她知道,以现在的条件,她还做不了这样高难度的手术。但总有一天,她能。

下课后,苏婉贞凑过来:“镜如,听说你独立做手术了?真厉害!”

“运气好。”镜如谦虚地说。

“不是运气,是实力。”苏婉贞认真地说,“我爹说,女子学医,本来就难。你能做到这一步,太不容易了。我要向你学习。”

镜如笑了:“咱们互相学习。”

回到宿舍,碧痕还没睡,正在灯下看书。她现在进步很快,已经能看懂简单的护理手册了。

“镜如姐,您回来了。”碧痕放下书,“听说您做手术了?”

“嗯。”镜如简单说了经过。

碧痕眼睛亮了:“您真厉害!我……我什么时候也能像您一样?”

“快了。”镜如拍拍她的肩,“只要你努力,一定能。”

夜深了。镜如躺在床上,却睡不着。她想起手术台上的紧张,想起病人的感谢,想起未来的路。

学医的路,很长,很难。但她要走下去。

因为这是她的选择,她的理想。

她要救人,要帮助更多的人。

为了这个目标,她愿意付出一切。

窗外,上海的夜空还是灰蒙蒙的。但她的心里,有光。

那光,是理想,是信念,是永不放弃的勇气。

也是爱——对生命的爱,对医学的爱,对这个世界的爱。

她要带着这份爱,一直走下去。

(第三十三完)

---

《流水辞·第三十四》 朝廷的注目:盛宣怀的举荐与“新政”之风

四月十五,紫禁城里的奏折与苏州城的热议

四月十五,北京紫禁城。春日的阳光照在琉璃瓦上,金碧辉煌。但养心殿里的气氛,却比冬日的寒冰还冷。

慈禧太后坐在御案后,手里拿着一份奏折,脸色阴沉。旁边站着军机大臣荣禄,还有几个亲王贝勒,都低着头,大气不敢出。

“盛宣怀这道折子,”慈禧缓缓开口,“你们怎么看?”

奏折是盛宣怀上的,题为《奏为倡办女子实业教育事》。里面详细讲述了苏州女子沈镜如的事迹:逃婚学医,募捐还债,改革丝厂,创办蚕桑合作社,推广女子教育……洋洋洒洒五千字,最后建议朝廷“倡办女子实业学堂,以沈氏为楷模”。

荣禄硬着头皮说:“老佛爷,盛宣怀所奏,虽有道理,但……但女子实业,前所未有。恐……恐有违祖宗成法。”

“祖宗成法?”慈禧冷笑,“祖宗成法能让咱们打败洋人吗?能让咱们还清赔款吗?”

这话说得重,所有人都跪下了。

“都起来。”慈禧摆摆手,“庚子之变,咱们吃了大亏。为什么?因为咱们落后。要富强,就得变法,就得学洋人。女子实业……未尝不可一试。”

她顿了顿,又说:“这个沈镜如,倒是个有胆识的。一个女子,能做到这些,不容易。传旨:赏沈镜如‘巾帼义商’匾额一块,白银一千两。命两江总督切实考察,若果然可行,可在江南试办女子实业学堂。”

旨意传到苏州,全城轰动。

“巾帼义商”!这是朝廷的认可,是天大的荣耀!

沈宅门口挤满了人,有来道贺的,有来看热闹的,也有……来求事的。镜如站在门口,看着那金光闪闪的匾额,心里五味杂陈。

荣耀吗?当然。但她更感到的,是压力。

朝廷的注目,意味着她不能再低调做事了。她的一举一动,都会被放大,被议论,被评判。做得好,是应该的;做得不好,就是“辜负圣恩”。

“镜如,”顾维钧小声说,“这是好事。有了朝廷的支持,咱们做事会顺利很多。”

“我知道。”镜如点头,“但……树大招风。”

果然,麻烦很快就来了。

首先是丝业会。杨会长亲自登门,态度一百八十度大转弯:“沈小姐……不,沈义商,从前是老朽糊涂。今后丝业会,唯您马首是瞻。”

镜如知道,这不是真心,是畏惧。畏惧朝廷,畏惧权力。

然后是亲戚朋友。从前骂她“伤风败俗”的,现在都来巴结;从前断绝来往的,现在都来认亲。镜如看着这些嘴脸,只觉得悲哀。

最让她烦恼的,是媒人。自从朝廷赏了匾额,说亲的媒人踏破了门槛——有官宦子弟,有富商少爷,甚至还有洋人。都说要娶这个“巾帼义商”。

镜如一概回绝。但流言还是起来了:说她和顾维钧不清不楚,说她眼高于顶,说她……

“让他们说去。”镜如对碧痕说,“嘴长在别人身上,我们管不了。我们只管做自己的事。”

但有些事,不是不管就能解决的。

这天,无锡的蚕桑合作社出事了。几个社员被蛊惑,要把茧子卖给别的丝厂,价格比镜如给的高一成。陈老根拦不住,急得连夜来苏州报信。

镜如立刻赶去无锡。到了村里,看见那几个社员正和茧行的掌柜讨价还价,旁边围了一群看热闹的。

“陈大叔,您不是说茧子都卖给沈小姐吗?”一个年轻社员理直气壮,“现在有人出更高价,咱们为什么不卖?谁跟钱过不去?”

“你……你忘恩负义!”陈老根气得发抖,“当初是沈小姐帮咱们,现在……”

“帮咱们?她是利用咱们!”另一个社员嚷嚷,“她拿咱们的茧子,缫了丝,赚大钱,就给咱们这点?不公平!”

镜如走过去,人群安静下来。

“沈小姐……”陈老根老泪纵横,“我对不住您……”

“陈大叔,不怪您。”镜如平静地说,“诸位乡亲,既然有人出高价,你们要卖,我不拦着。但我要把话说清楚:第一,新蚕种是我免费提供的;第二,技术员是我花钱请的;第三,当初签的契约,白纸黑字,说好了茧子卖给我。现在你们要违约,可以,但要把蚕种钱、技术员工钱还给我。另外,按契约,要赔违约金。”

她拿出契约,念着上面的条款。那几个社员面面相觑——他们大多不识字,根本不知道契约上写了什么。

“还有,”镜如继续说,“你们卖给茧行,是一锤子买卖。卖给我,是长期合作。我不仅收茧子,还教你们科学养蚕,还帮你们办学堂,修路,建医疗站。这些,茧行会做吗?”

社员们沉默了。

“我知道,大家穷,想多挣钱。”镜如的声音软下来,“这样吧,从下个月起,茧子收购价再提一成。但条件是,要签五年长约,不能再反悔。”

提一成!社员们动心了。而且五年长约,意味着五年都有稳定收入。

“沈小姐,我们……我们错了。”那个年轻社员低下头,“我们不该听人蛊惑……”

“知错能改,就好。”镜如说,“但我有个要求:以后合作社的事,要公开透明。每一笔账,都要公布。大家都可以看,都可以问。这样,就不会有人被蛊惑了。”

“好!好!”社员们纷纷点头。

危机化解了。但镜如知道,这只是开始。随着合作社越做越大,这样的矛盾会越来越多。管理,是一门大学问。

回到苏州,镜如开始系统地学习管理知识。她让顾维钧从上海买来相关的书,中文的,英文的,都看。她还去东吴学堂听经济学讲座,去商会学习商业管理。

她要做的,不仅是一个好护士,一个好厂长,还要是一个好的管理者,好的领导者。

因为她的肩上,担着太多人的希望。

工人的希望,蚕农的希望,还有……这个时代对女子的希望。

她不能倒下,不能退缩。

她要变得更强大,更睿智,更坚韧。

夜深了。镜如在灯下读书,做笔记。碧痕在一旁陪着,给她倒茶,研墨。

“镜如姐,您累不累?”碧痕轻声问。

“累。”镜如实话实说,“但累得值。”

是啊,累得值。因为她做的,是有意义的事。

为了自己,为了别人,也为了这个国家。

她要走下去,一直走下去。

窗外的月亮,很圆,很亮。

像她的心,清澈,坚定。

也像这个时代,在黑暗中,寻找光明。

(第三十四完)

---

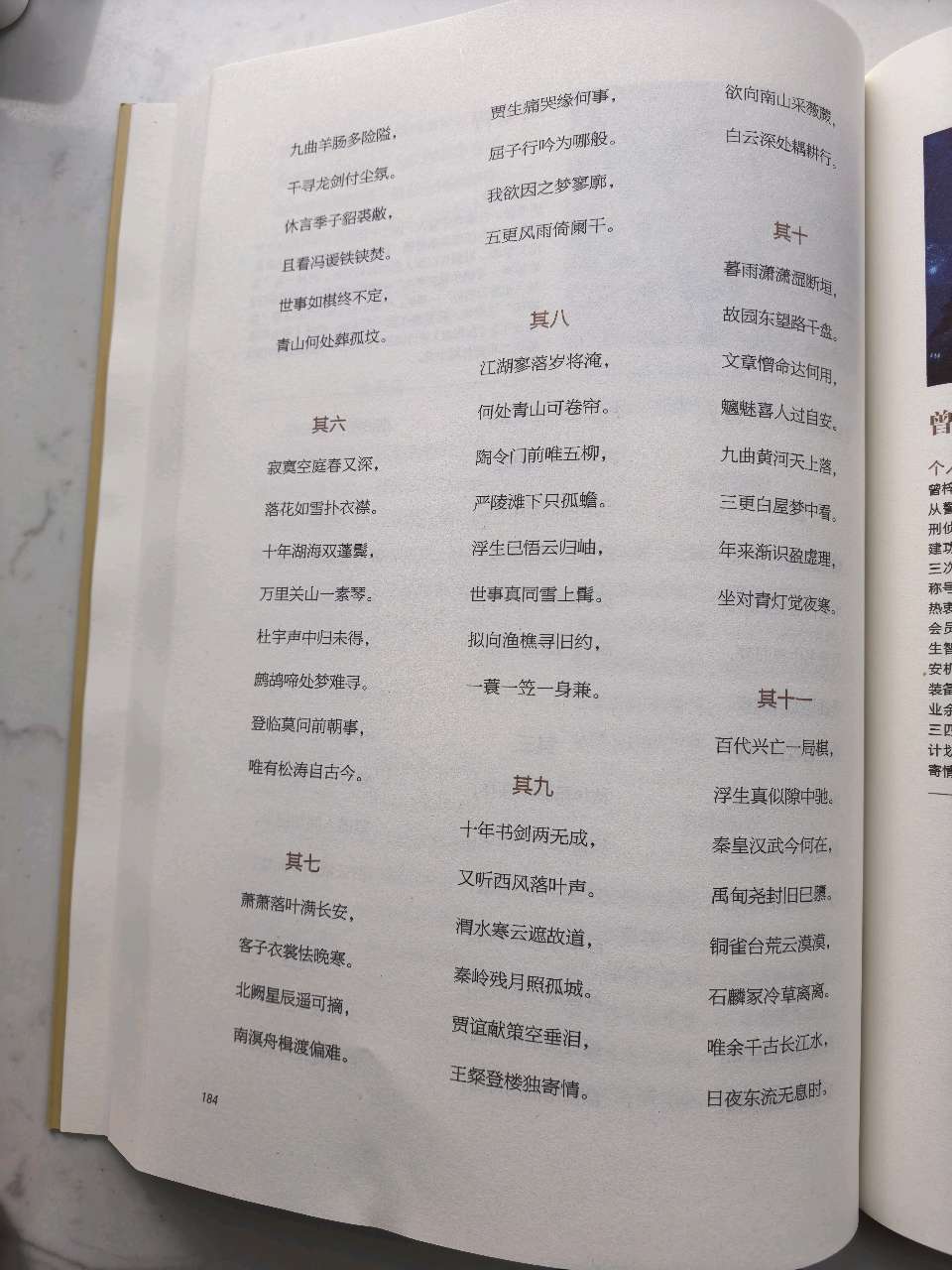

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。