精华热点

精华热点 第十三章 厂门前的年轻人

1975年冬天,地区第一中学的布告栏前围满了人。红纸上写着毕业分配名单,墨迹还没干透。李楝挤在人群中,手指顺着名单往下滑,停在倒数第三行:

“李楝,男,18岁,分配至:青河县机械厂,技术员岗位。”

周围响起祝贺声,李楝却有些恍惚。三年高中,他梦想过考大学,想去省城甚至更远的地方。但政策变了——高中毕业不考大学,直接分配工作。青河县机械厂,离家三十里,每周能回家一次。

也好。他想。离家近,能照顾父母。

收拾行李时,宿舍窗外飘着雪。同寝室的王卫国拍拍他的肩:“哥们儿,别灰心。机械厂也不错,好歹是技术岗。”

李楝点点头。他从床底拖出那只旧木箱,里面整整齐齐码着三年来的课本、笔记,还有吴老师送的那本《新华字典》。字典翻得更烂了,书脊用胶布粘过两次。他小心地放进去,又拿出一个小铁盒——里面是银戒指,用红布包着。

回家的大巴车在雪中颠簸。李楝看着窗外熟悉的田野,想起三年前离开时的心情。那时满怀憧憬,现在……说不上失望,只是觉得路突然窄了。

李鸦青和晚云早就在村口等了。看见儿子从车上下来,晚云跑上去拍打他身上的雪:“怎么穿这么少?冻着了怎么办?”

“娘,不冷。”李楝笑,笑容里有不易察觉的疲惫。

晚饭时,李鸦青问:“分配去哪儿了?”

“县机械厂,技术员。”

李鸦青眼睛一亮:“机械厂?好地方!你做的脱粒机就是在那里改装的。”

“嗯。”李楝扒着饭,“下周一报到。”

晚云忙着夹菜:“厂里有宿舍吗?吃得好吗?”

“有宿舍,食堂应该还行。”

夜里,李楝躺回自己的小房间。墙上还贴着他初中时的奖状,窗台上摆着那个手摇发电机——灯已经不亮了,但他一直留着。三年没在家长住,屋里却一尘不染,一定是母亲常打扫。

他睡不着,起身走到院子里。雪停了,月光照在积雪上,泛着蓝莹莹的光。苦楝树的枝条被雪压弯,像披着白袍的老人。

李鸦青披着棉袄出来:“睡不着?”

“嗯。”

“来。”李鸦青在台阶上坐下,拍拍身边的位置。

父子俩并肩坐着,呼出的白气在月光下消散。

“不满意?”李鸦青问。

李楝沉默了一会儿:“爹,我不是不满意。只是……我以为能走得更远。”

“机械厂不远,三十里地。”

“我不是说距离。”李楝看着父亲,“我是说……我想学更多东西,做更大的事。机械厂的技术员,可能就是画图纸,修机器,一眼看到头。”

李鸦青没立刻回答。他掏出旱烟袋,塞上烟丝,却没点,只是拿在手里把玩。

“楝子,你知道县机械厂的前身是什么吗?”

李楝摇头。

“是铁匠铺。”李鸦青缓缓说,“1958年大炼钢铁时,几个公社的铁匠合在一起,弄了几台旧机床,就成了机械厂。你做的脱粒机能在那里改进,是因为厂里有个老师傅,姓周,当年是省城大厂的技术骨干,下放来的。”

“周师傅?”

“嗯。我见过他几次,手上有残疾,少了三根手指,但修机器的本事全县第一。”李鸦青转过头看儿子,“你以为一眼看到头的地方,也许藏着你想不到的人,学不到的手艺。”

李楝愣住了。

“再说,”李鸦青拍拍儿子的肩,“路是自己走出来的。你爷爷那辈,路是逃荒要饭的路。我这辈,路是土里刨食的路。你这辈,路是进工厂、学技术的路。每一代都比上一代宽一点,高一点。至于能走多远,看你自己的脚力。”

月光下,父亲的脸布满皱纹,但眼神清亮如三十年前那个渡河的少年。

李楝忽然觉得眼眶发热:“爹,我明白了。”

“明白就好。”李鸦青站起来,“早点睡。明天我带你去个地方。”

第二天一早,李鸦青推着自行车:“上车。”

父子俩骑了十几里,来到青河边的一处废弃渡口。渡口的木栈道已经朽烂,石阶上长满枯草。李鸦青指着对岸:“看见那片芦苇荡了吗?1949年春天,你奶奶就是在这里,把我送上船,让我去县城谋生。”

李楝看着荒凉的渡口,想象当年父亲离家的情景。

“那天也有雪,比今年小。”李鸦青的声音很轻,“你奶奶把最后一点干粮塞给我,说:‘青儿,娘没本事,只能送你到这里。以后的路,你自己走。’”

“然后呢?”

“然后我就上了船。船到河心时回头,看见你奶奶还站在渡口,风雪把她的身影吹得摇摇晃晃。”李鸦青顿了顿,“那时我发誓,一定要混出个人样,接她过好日子。可是……没等到。”

河水静静流淌,冰层在阳光下泛着光。

“我跟你说这个,不是要你难过。”李鸦青转过身,“是想告诉你,每一代人都有自己的渡口。你奶奶的渡口是送我出去,我的渡口是送你出去。现在,你到了自己的渡口——机械厂的大门。从那扇门进去,就是你的路了。”

他拍拍自行车后座:“上车,回家。你娘包了饺子。”

周一清晨,李楝穿着新发的蓝色工装,站在青河县机械厂大门前。铁门锈迹斑斑,门柱上挂着白底黑字的牌子。进出的工人们骑着自行车,车把上挂着铝饭盒,叮当作响。

门卫是个独臂老头,看了他的介绍信,咧嘴笑:“新来的技术员?往里走,第三排红砖房,技术科。”

技术科在二楼,一间大办公室,摆了六张桌子。李楝进去时,只有一个四十多岁的女人在擦桌子。看见他,她直起腰:“新分配的?”

“是。我叫李楝。”

“小杨,会计。”女人指了指靠窗的桌子,“那是你的位置。周师傅交代了,让你来了先看资料。”

桌上堆着一摞图纸和手册。李楝坐下,翻开最上面一本——《农机维修基础》。书页泛黄,但字迹清晰。他很快沉浸进去,没注意到有人进来。

“你就是李楝?”

李楝抬头。门口站着一个老人,五十多岁,身材瘦小,左手缺了三根手指,剩下拇指和食指夹着一支粉笔。

“是。您是周师傅?”

“周广发。”老人走过来,拿起李楝桌上的图纸,“脱粒机的改进图纸,是你画的?”

李楝心头一跳:“是……是我和物理老师一起设计的。”

周师傅翻了几页,手指在图纸上轻点:“这里,传动比设计不合理,磨损大。这里,安全防护不到位,容易伤人。”

每一处批评都切中要害。李楝脸红了:“我……我没考虑到。”

“考虑不到正常,你才摸过几台机器?”周师傅放下图纸,“从今天起,上午在办公室看资料,下午跟我下车间。”

“下车间?”

“技术员不懂机器怎么转,画什么图纸?”周师傅转身往外走,“带上安全帽,八点整,铸造车间见。”

第一天的工作让李楝筋疲力尽。铸造车间高温嘈杂,周师傅却如鱼得水。他能听出机器哪个齿轮有异响,能用手摸出铸件的温度是否合适。工人们都敬他,叫他“周工”。

下午四点,周师傅说:“今天到此为止。去澡堂洗洗,一身灰。”

澡堂里热气蒸腾。李楝冲洗时,看见周师傅背上有纵横交错的伤疤,左臂的残疾处皮肉扭曲。

“周师傅,您的手……”

“1960年,试制轧花机,操作失误,轧进去了。”周师傅语气平淡,“捡回条命,手废了。”

李楝说不出话。

“吓着了?”周师傅笑了笑,“机械这行,安全第一。图纸上差一毫米,车间里就可能出人命。这就是为什么我要你下车间——让你记住,你画的每一条线,都连着活生生的人。”

洗完澡,周师傅递给李楝一个饭盒:“食堂打的,多一份。”

饭盒里是白菜炖粉条,上面盖着两个馒头。李楝道了谢,两人坐在车间外的台阶上吃。夕阳把厂房的影子拉得很长。

“听说你想考大学?”周师傅忽然问。

李楝筷子顿了顿:“以前想,现在……分配了,就不想了。”

“谁说不分配就不能学?”周师傅从工装口袋掏出一本书——《机械原理》,英文影印本,“我每天晚上自学两小时,十年了。”

李楝接过书,翻开,里面密密麻麻的中文注释,字迹工整。

“周师傅,您……”

“我当年是清华大学机械系的学生,1957年被打成右派,下放到这里。”周师傅咬了口馒头,嚼得很慢,“二十年了。厂里没人知道我的过去,除了厂长。”

李楝震惊地看着眼前这个瘦小的老人。

“别用那种眼神看我。”周师傅摆摆手,“我告诉你这些,不是要你同情。是想说:在哪里不重要,重要的是不停止学习。机械厂怎么了?这里有机床,有零件,有实际问题。比大学实验室更真实。”

他把书拿回去,小心地擦掉封面的灰尘:“你想学,我教你。但有个条件。”

“什么条件?”

“把我教你的,再教给别人。”周师傅看着夕阳,“我一个人,能教几个?你年轻,学会了,教下一批。这样,知识才不会断。”

李楝郑重地点头:“我答应您。”

从那天起,李楝的生活有了新的节奏。白天工作,晚上跟周师傅学习。周师傅的宿舍很小,一张床,一张桌,桌上堆满了书和图纸。他们从最基础的力学讲起,结合实际维修案例,常常讨论到深夜。

一个月后,厂里接到紧急任务:公社抽水站的主泵坏了,正值冬灌关键期,必须三天内修好。周师傅带着李楝赶去现场。

水泵房建在青河边,老式离心泵,锈得厉害。周师傅检查后摇头:“轴承碎了,叶轮变形,得大修。”

“三天来得及吗?”

“来不及也得来。”周师傅开始拆解,“你去县里买配件,清单我写好了。”

李楝骑自行车往返六十里,买回配件时天已黑透。水泵房里点起汽灯,周师傅和两个老工人正在清洗零件。看见李楝,周师傅招手:“过来,教你刮瓦。”

刮瓦是精细活,用三角刮刀修整轴承座,要求平整度极高。李楝手抖,刮了几刀都不合格。周师傅握住他的手:“手腕放松,用腰力。对,就这样。”

汽灯的光晕里,一老一少的身影投在墙上。外面寒风呼啸,泵房里却热气蒸腾。工人们轮流休息,周师傅却一直没停。李楝劝他歇会儿,他说:“庄稼等水,农民等收成。咱们慢一分钟,地里就多干一分。”

第三天凌晨,水泵终于装好。合闸,电机轰鸣,水泵发出顺畅的运转声。水从出水管喷涌而出,冲入干涸的渠道。

守了一夜的公社书记抓住周师傅的手,声音哽咽:“周工,您救了今年冬灌啊!”

周师傅只是摆摆手,对李楝说:“收拾工具,回厂。”

回去的拖拉机上,周师傅靠着车厢睡着了。晨光熹微,照着他花白的头发和满是油污的脸。李楝脱下自己的棉袄,轻轻盖在师傅身上。

那一刻,他忽然明白了父亲的话。

机械厂不是终点,是新的起点。

在这里,有周师傅这样的“宝藏”,有真实的工业脉搏,有连接着土地和人民的需求。而他要做的,就是像周师傅一样,把知识扎根在泥土里,长成能遮荫的树。

一周后,厂里开表彰会。周师傅和李楝都得了奖状和二十元奖金。散会后,周师傅把李楝叫到车间角落,递给他一个纸包。

“这是什么?”

“打开看看。”

纸包里是几本专业书,还有一叠手写的笔记——《机械设计实用案例集》。

“我这些年攒的。”周师傅说,“送你。但记住咱们的约定:你学会了,教别人。”

李楝抱着纸包,深深鞠躬:“周师傅,我一定做到。”

那天晚上,李楝给父亲写信。他写了很长,写周师傅,写水泵维修,写自己的新认识。最后他写道:

“爹,您说得对。机械厂的大门不是终点,是我这代人的渡口。从这里开始,我要像您当年渡河一样,脚踏实地,往前走。也许走不快,但每一步,都踩得实实在在。”

“另:周师傅说,知识要传递。我想在厂里办个夜校,教工友们识字和基础技术。您觉得呢?”

信寄出三天后,李鸦青的回信来了。还是晚云代笔,但字迹工整许多:

“楝子吾儿:信已收到,甚慰。夜校之事甚好,当尽力为之。你周师傅是大材,要尊之敬之,虚心学习。家中一切安好,勿念。父字。”

信末有一行小字,是李鸦青自己写的,歪歪扭扭,但一笔一划:

“脚踏实地,仰望星空。”

李楝看着那八个字,笑了。

他把信折好,放进抽屉。窗外,机械厂的烟囱冒着白烟,在冬日的天空里画出柔和的曲线。

新的生活开始了。

在这个看似狭窄、实则宽广的地方。

在这个布满油污、却闪耀着智慧光芒的车间里。

李楝穿上工装,戴上安全帽,走向他的机床。

走向属于他这代人的,

反哺之路。

第十四章 夜校的灯

1976年春天,机械厂二车间的仓库里亮起了一盏特别的灯。

那是周师傅从废料堆里淘出的旧汽灯,擦洗干净后,挂在仓库横梁上。灯下摆着二十几张从食堂借来的长凳,一块用木板拼成的黑板。黑板上用粉笔画着简易的齿轮结构图,旁边写着几个大字:“机械夜校第一期”。

李楝站在黑板前,手心出汗。下面坐着十五个工友,年龄从二十到五十不等,大多穿着洗得发白的工装,手里拿着小本子和铅笔。他们白天在车间干活,晚上来这里,眼睛里有好奇,也有疲惫。

“今天……我们讲齿轮传动的基本原理。”李楝清了清嗓子,声音在空旷的仓库里显得单薄。

第一堂课讲得磕磕绊绊。李楝准备了太多理论知识,但工友们更关心实际问题:“李技术员,咱车间那台冲床老卡死,是齿轮问题吗?”“皮带传动和齿轮传动哪个好?”

周师傅坐在最后一排,闭着眼,像是睡着了。但每当李楝卡壳时,他会突然开口,用最通俗的话解释清楚。工人们恍然大悟的表情,让李楝既惭愧又感激。

下课后,李楝收拾教具。周师傅走过来:“讲得还行,就是太书生气。明天开始,从实际案例讲起。”

“实际案例?”

“比如冲床卡死的问题。”周师傅点了支烟,“你明天去把冲床的传动部分拆了,画图,分析原因,上课时讲。工人们听得懂他们天天摸的机器。”

李楝点头。第二天,他利用午休时间,在周师傅指导下拆解了那台老冲床。果然,一个齿轮磨损严重,另一个轴承间隙过大。他测量尺寸,画了详细的图纸。

晚上夜校,李楝把图纸贴到黑板上,从磨损现象讲到原因,再讲到维修方案。工人们听得聚精会神,不时提问。五十岁的老钳工王师傅甚至站起来,结合自己三十年的经验补充了几点。

课堂活了。

从那以后,夜校的内容越来越丰富。周师傅讲金属材料,李楝讲机械制图,王师傅讲钳工技巧。有时也请厂医来讲急救知识,请会计来讲基础算术。工人们不仅学技术,也识字——很多人连自己的名字都写不全。

李楝给每人发了一本练习本。王师傅在第一页歪歪扭扭写下自己的名字“王大柱”时,手抖得厉害,但写完看着那三个字,眼圈红了:“我这辈子……第一次写自己的名字。”

晚云知道儿子办夜校,每月都托人捎来炒花生、煮鸡蛋,让李楝分给工友们。“大家晚上上课饿,垫垫肚子。”

花生装在粗布口袋里,鸡蛋用棉絮裹着保温。工友们不好意思,李楝就说:“我娘的心意,大家别客气。”

于是夜校有了课间点心时间。大家围坐一起,剥花生,聊家常。王大柱说起他儿子在部队,两年没回家了。年轻的小张说起相亲的事,大家给他出主意。李楝听着,觉得这不像课堂,更像一个大家庭。

三个月后,夜校出了件“大事”。

铸造车间的小赵,十九岁,平时不爱说话,但在夜校学得最认真。一天晚上下课后,他磨蹭到最后,等人都走了,才走到李楝面前,从怀里掏出一个布包。

“李老师,这个……给您。”

布包里是一本崭新的《机械设计手册》,定价五元——相当于他半个月的工资。

“这太贵重了,我不能收。”李楝推辞。

“您收下。”小赵脸涨得通红,“我……我想拜您为师,学真本事。”

李楝愣住了。周师傅在一旁咳嗽一声:“收下吧。徒弟孝敬师傅,应该的。”

从那晚起,小赵成了李楝的“开山弟子”。他基础差,但肯下功夫。李楝每天下班后多留一小时,单独教他。从最基础的尺规作图开始,一笔一划。

一天晚上,小赵画齿轮图画到第十遍还不合格,急得摔了铅笔:“我真笨!”

“我刚开始学的时候,比你画得还差。”李楝捡起铅笔,“我爹说,慢就是快。基础打牢了,后面才稳。”

“您父亲也懂机械?”

“不懂。但他懂种地。”李楝说,“他说庄稼要扎根,根扎得深,才能抗风抗旱。学习也一样。”

小赵重新拿起尺子。灯光下,师徒俩的影子投在墙上,一个教,一个学,直到深夜。

夜校的消息渐渐传开。其他车间的人也想来听,仓库坐不下了。周师傅去找厂长,厂长特批了一间闲置的办公室当教室,还拨了五十元经费买粉笔、本子和几盏新灯。

夜校有了正式的名牌——“青河机械厂职工夜校”。开学典礼那天,厂长亲自来讲话,周师傅和李楝站在台上,下面是六十多个工友。

厂长说:“咱们厂不仅要出产品,还要出人才!”

掌声如雷。

李楝看着台下一张张朴实的面孔,想起父亲在渡口说的话:“每一代人都有自己的渡口。”也许,这间夜校,就是工友们的渡口——从一字不识到能读图纸,从简单操作到理解原理,从工人到技术骨干。

而他,是那个撑船的人。

就像当年吴老师为他撑船,周师傅为他撑船。

现在,轮到他了。

五月的一个周末,李楝回家。晚饭后,他兴奋地跟父母讲夜校的事。晚云听得直抹眼泪:“好,真好。那些工友,跟你爹当年一样,都是苦出身。”

李鸦青一直沉默地听着,最后问:“那个小赵,家里什么情况?”

“他父亲早逝,母亲有病,下面还有两个妹妹。他工资大部分寄回家,自己很节省。”

李鸦青点点头,起身走进里屋。出来时,手里拿着一个布包:“这个给他。”

布包里是二十元钱和十斤粮票。

“爹,这……”

“当年我饿肚子时,也有人帮我。”李鸦青说,“你现在有能力了,帮帮别人。这就是反哺。”

李楝接过布包,沉甸甸的。

回到厂里,他把布包交给小赵。小赵死活不要,李楝说:“这不是给你的,是借你的。等你以后有能力了,再还给需要的人。”

小赵这才收下,深深鞠躬:“李老师,我一辈子记得您。”

“记着更好的人。”李楝扶起他,“记着我爹,记着那些帮过我、帮过我家的人。然后把这份心,传下去。”

夏初,夜校出了第一个“成果”。

厂里新进了一台车床,说明书是全英文的。没人看得懂,机器摆了一个月没开封。李楝在夜校讲了基础英语——他高中时英语不错,周师傅也懂一些。工友们学得吃力,但坚持下来了。

一个月后,王大柱拿着词典和说明书,磕磕绊绊翻译出了操作要点。虽然错误不少,但基本意思懂了。周师傅带着几个骨干,参照翻译稿,成功把车床安装调试好。

试车那天,厂长亲自按下启动按钮。车床平稳运转,加工出的第一个零件精度达标。王大柱摸着光滑的零件表面,手都在抖:“我……我也能看懂洋文了?”

全场欢呼。厂长当场宣布:奖励夜校一百元,王大柱二十元。

那一百元,李楝和周师傅商量后,买了一批技术书籍,在厂里建了个小小的图书角。王大柱的二十元,他寄了十元给老家的母亲,剩下十元买了糖果,夜校下课时分给大家。

“甜一甜。”他憨厚地笑,“读书是苦事,得有点甜头。”

夜校的灯,就这样亮过了一个春天,一个夏天。

秋天,李楝收到一封信。是吴老师写来的,从广州寄出。信很短:

“李楝同学:听闻你在厂里办夜校,甚慰。知识如光,照一人为烛,照众人为灯。你已成点灯人,为师欣慰。我在此尚好,勿念。吴德才。”

李楝把信读了又读,然后拿给周师傅看。

周师傅看完,沉默良久,说:“你老师说得对。咱们这些人,可能一辈子成不了太阳,但能做一盏灯,照亮身边几尺地,就够了。”

那天夜校下课后,李楝没有立刻离开。他坐在空荡荡的教室里,看着黑板上还没擦掉的齿轮图,看着墙角的图书角,看着工友们留在桌上的练习本——有的字迹工整,有的歪歪扭扭,但每一页都写满了努力。

汽灯发出温暖的光,吸引了几只飞蛾,绕着灯罩扑腾。

李楝忽然想起了老家院子里的煤油灯,想起了父亲握着他的手教他写字,想起了母亲在灯下缝补的身影。

那些光,微小,但坚韧。

从母亲的煤油灯,到吴老师的台灯,到周师傅的汽灯,再到这间夜校的灯。

光在传递。

就像反哺,一代代,一人传一人。

也许改变不了整个世界,但能改变一个车间,改变几十个人的命运。

这就够了。

窗外传来机器的轰鸣声——夜班工人在劳作。李楝吹灭汽灯,走出教室。月光很好,把厂区的道路照得亮堂堂的。

他抬头看天,星空浩瀚。

地上的一盏灯,也许照不完整个黑夜。

但只要亮着,就有人能找到路。

而他要做的,就是让这盏灯,一直亮下去。

照亮更多像小赵、王大柱那样的工友。

照亮更多渴望知识、渴望改变的眼睛。

就像当年,那只白额鸦为他照亮了寻找山药的路。

现在,轮到他成为别人的“鸦”了。

李楝深吸一口秋夜的空气,朝宿舍走去。

脚步坚定。

第十五章 病床前的协议

1977年冬天来得特别早,十一月就下了第一场雪。李鸦青在院子里扫雪时,眼前忽然一黑,栽倒在地。

晚云听到动静跑出来,看见丈夫倒在雪地里,脸色蜡黄,叫不醒。她慌了神,跑到邻居家喊人。几个壮劳力用板车把李鸦青拉到公社卫生院,医生一看就说:“赶紧送县医院,可能是脑溢血。”

县医院的抢救室亮着刺眼的灯。李楝接到电报赶回来时,父亲已经做完手术,躺在重症监护室,身上插满管子。晚云坐在走廊长椅上,眼睛红肿,手里攥着一条破手绢。

“娘……”李楝蹲下,握住母亲的手。

“你爹他……早上还好好的,扫着扫着雪就……”晚云说不下去,只是哭。

医生出来,摘下口罩:“病人暂时脱离危险,但右侧肢体偏瘫,语言功能受损。需要长期康复治疗。”

“能恢复吗?”李楝声音发颤。

“看情况。年纪大了,恢复慢。最重要的是家人护理和康复训练。”

李楝请了半个月假。每天守在病房,给父亲擦身、喂饭、按摩瘫痪的右手右腿。李鸦青大部分时间昏睡,醒来时眼神浑浊,想说什么,但只能发出含糊的音节。

第三天,李鸦青清醒的时间长了。他盯着天花板,忽然抬起还能动的左手,在空中虚划。李楝不明白,晚云却懂了:“他要纸笔。”

李楝拿来本子和铅笔。李鸦青用左手握住笔——他原本是右撇子,左手使不上劲,笔抖得厉害。但他咬着牙,在本子上画。

不是字,是图。

一个简单的房子,旁边一棵树,树上有鸟巢。房子门口站着三个人,两大一小。

画完,他指指那三个人,又指指李楝、晚云和自己。然后指着鸟巢,艰难地吐出两个字:“鸦……回……”

李楝眼泪掉下来:“爹,你是说,咱们家就像这棵树,鸦会回来?”

李鸦青点头,又指指画上的小人,再指指门外——意思是让李楝回去工作。

“我不走,我陪您。”

李鸦青摇头,左手抓住儿子的手,用力握了握。那眼神李楝懂:别耽误工作,家里需要你挣钱。

李楝咬着嘴唇点头。

但问题很快来了。住院费用每天两块多,加上药费,半个月花了六十多——相当于李楝两个月的工资。晚云把家里的存折拿出来,上面只有一百二十元,是这些年省吃俭用攒的。

“先用着,不够再想办法。”晚云说。

李楝知道家里的情况。他每月工资三十二元,给家里寄十五元,自己留十七元生活。夜校是义务的,没有津贴。周师傅知道了,塞给他五十元:“先应急。”

“周师傅,这……”

“拿着。当年我落难时,也有人帮过我。”周师傅拍拍他的肩,“你爹会好的。”

但钱还是不够。李鸦青需要转到康复科,费用更高。李楝去找厂长,想预支三个月工资。厂长批了,但说:“只能预支两个月,厂里也有困难。”

李楝算了一笔账:父亲后续治疗至少需要三百元。家里存款加上预支工资,还差一百多。亲戚朋友借了一圈,凑了八十,还差缺口。

那晚,李楝坐在病房外的楼梯间,头埋在膝盖里。月光从窗户照进来,在地上投出冰冷的方格。他想起小时候生病,父亲背着他连夜赶去公社卫生所。那时父亲背很宽,走得很稳。现在,那个背塌了,躺在床上需要人照顾。

楼梯传来脚步声。李楝抬头,看见小赵提着饭盒上来。

“李老师,师母让我送饭。”小赵蹲下,打开饭盒,里面是饺子,“师母说,今天是冬至,吃饺子不冻耳朵。”

李楝接过,没胃口。

小赵在他身边坐下,沉默了一会儿,说:“李老师,我有办法。”

“什么办法?”

“咱们夜校的工友,每人凑一点。”小赵眼睛亮亮的,“王大柱师傅说了,您教我们识字学技术,是我们老师。老师有难,学生该帮忙。”

李楝摇头:“不行,大家都不宽裕。”

“是不宽裕,但每人一两块,凑起来就多了。”小赵很坚持,“您要是不答应,就是看不起我们。”

李楝说不出话。他想起夜校里那些朴实的面孔,想起他们省下早饭钱买本子铅笔的样子。

第二天,小赵真的拿来了一个布包。里面是零零散散的钱:一元、两元、五毛,甚至有一沓毛票。总共八十六元五角三分。

“这是三十七个工友凑的。”小赵说,“王师傅最多,出了五块。他说,要不是夜校,他现在还是个只会干力气活的钳工。”

李楝捧着布包,像捧着一团火。他挨个记下名字和金额,在笔记本上郑重写下:“欠工友们的,日后必还。”

有了这笔钱,李鸦青顺利转到了康复科。康复治疗很苦,每天要锻炼瘫痪的肢体,要重新学说话。李鸦青脾气上来了,摔过杯子,绝过食。晚云耐心哄,李楝下班后就过来陪他做训练。

一天下午,李楝扶着父亲在走廊练习走路。李鸦青右腿拖在地上,每走一步都大汗淋漓。走到窗边时,他停下,指着窗外。

医院院子里有棵老槐树,树上有个鸦巢。两只乌鸦正在喂雏鸟,忙忙碌碌。

李鸦青看了很久,忽然说:“反……哺……”

两个字,说得含糊,但李楝听懂了。他握紧父亲的手:“爹,您别急。您养我小,我养您老。这就是反哺。”

李鸦青摇头,指指自己,又指指儿子,最后指向窗外忙碌的乌鸦。

李楝愣了愣,忽然明白了:父亲不是在说儿子对父亲的孝,而是在说生命本身的循环——老鸟哺育小鸟,小鸟长大,又哺育下一代。而在这个过程中,老鸟完成了自己的使命。

“爹,您是说,您已经完成了您的任务?”

李鸦青点头,笑了。那是生病后,他第一次笑。

从那以后,李鸦青配合多了。他每天认真做康复,虽然进步缓慢,但右手渐渐有了知觉,能握住勺子自己吃饭了。说话也清楚了些,能说简单的句子。

元旦前,医生同意出院。“回家慢慢养,定期来复查。重要的是家人护理和坚持锻炼。”

出院那天,下了小雪。李楝借了厂里的卡车,把父亲接回家。院子里的雪扫得干干净净,苦楝树下堆了个小小的雪人,用煤球做眼睛,胡萝卜做鼻子——是晚云弄的,想给丈夫一个惊喜。

李鸦青坐在轮椅上(李楝用旧自行车零件改装的),看着雪人,又看看苦楝树,缓缓抬起左手,做了个“好”的手势。

家里变了样。门槛拆了,方便轮椅进出。炕沿加了扶手,灶台降低了高度。都是李楝利用周末回来改造的。他还做了个简易的康复器械——一根横杆,可以练习手臂力量。

晚云把家里最好的被子铺上,烧了炕。李鸦青躺下时,长长舒了口气,说:“家……好。”

夜里,一家三口坐在炕上。煤油灯的光晕笼罩着他们,墙上的影子依偎在一起。李楝拿出账本,跟父母汇报医疗费的收支情况。

“还欠工友们八十六块五毛三。”他说,“我每月还十块,八个月能还清。”

李鸦青摇头,指着炕柜。晚云打开,从最底层拿出一个小木盒。里面是那枚银戒指,还有一对银耳环——是晚云当年的嫁妆。

“当……了。”李鸦青说。

“不行!”李楝和晚云同时反对。

李鸦青却很坚持。他拿起银戒指,放在掌心,看了很久,然后拉过儿子的手,把戒指放在他手里。又拉过晚云的手,把耳环放在她手里。

“救……急。”他说,“以……后,赎。”

李楝看着父母,知道这是他们最后的珍藏。但父亲的眼神不容置疑——这是作为一家之主的决定,也是作为病人的尊严:不愿拖累儿子,不愿欠债。

第二天,李楝去了县城当铺。银戒指当了十五元,银耳环当了八元。加上家里最后一点钱,凑够了还工友的数目。

他把钱一一还给工友时,大家都推辞。王大柱眼睛红了:“李老师,您这是打我们的脸啊!当年要不是您……”

“王师傅,一码归一码。”李楝认真地说,“您教我钳工手艺,我也没给您钱。但债是债,情是情。债还了,情更重。”

工友们这才收下。但私下里,他们商量了另一个办法。

一周后,小赵带着几个工友来到李家。他们扛着木料、工具,说要给李师傅(他们这样称呼李鸦青)做个“康复小屋”。

就在院子里,苦楝树旁,他们用厂里的废料建了个小小的阳光房。三面玻璃,冬天能晒太阳,夏天能通风。里面摆了一张特制的椅子,有靠背有扶手,还能调节角度。

“这样李师傅就能在院子里活动了。”王大柱搓着手说,“我们手艺糙,李老师别嫌弃。”

李鸦青坐在轮椅上,看着这个小屋,嘴唇颤抖。晚云抹着眼泪给大家倒水。李楝深深鞠躬:“谢谢各位师傅。”

“谢啥!”工友们摆摆手,“李老师教我们那么多,我们就会这点手艺。”

阳光房建好后,成了李鸦青最喜欢待的地方。每天上午,他坐在里面晒太阳,看苦楝树,看院里的鸡,看天上的云。晚云在旁边做针线,陪他说话。他的语言功能恢复得很快,虽然慢,但能说完整的句子了。

一天,李楝回家,看见父亲在阳光房里,用左手握笔,在本子上写字。很慢,很吃力,但一笔一划:

“鸦青,六十二岁,病中记。”

下面还有一行:“欠工友情,欠妻儿累,来世还。”

李楝站在窗外,泪流满面。

他走进去,蹲在父亲身边:“爹,您不欠任何人。您给了我生命,教我做人的道理。现在我照顾您,天经地义。”

李鸦青放下笔,用左手摸摸儿子的头:“楝子……爹拖累你了。”

“没有拖累。”李楝握住父亲的手,“您记得吗?我小时候生病,您整夜不睡守着我。现在我守您,是应该的。”

李鸦青看着儿子,看了很久,然后笑了:“好……儿子长大了。”

那天晚上,李楝在灯下写日记。他写道:

“父亲病了,家困难了,但我看到了比钱更珍贵的东西——人心的温度。工友们凑钱,建阳光房,不是因为我给了他们什么,而是因为他们感受到了尊重和希望。夜校教的不仅是知识,还有尊严。”

“父亲说,他不欠任何人。但我想说:爱从来不是债,是光。你接受光,再传递光。在这个过程中,所有人都被照亮。”

“这就是反哺的真谛吧——不是简单的回报,而是光的接力。”

写到这里,他停下笔,看向窗外。

月光如水,洒在院子里的阳光房上,洒在苦楝树上。树枝上,不知何时又筑起了一个小小的鸦巢。也许就是医院院子里那对乌鸦的后代,找到了这里。

李楝想起父亲画的画:房子,树,鸟巢,一家人。

现在,画成了真。

而病床前的那些艰难,那些温暖,那些泪与笑,都变成了这个家新的年轮。

一圈圈,记录着苦难,更记录着爱。

记录着脆弱,更记录着坚韧。

记录着一只老鸦的归巢,和一群新鸦的起飞。

李楝吹灭灯,躺下。

院子里传来父亲轻微的鼾声,母亲轻声的呓语。

还有苦楝树叶在夜风中的沙沙声。

像一支古老的歌谣,

唱着生命如何破碎,

又如何被爱修补。

唱着光如何微弱,

又如何被手手相传,

照亮漫漫长夜。

而那只反哺的鸦,

飞过六十二个春秋,

终于累了,

落回最初的枝头。

但它知道,

它哺育过的雏鸟,

已经学会飞翔。

并且,

正在成为新的光。

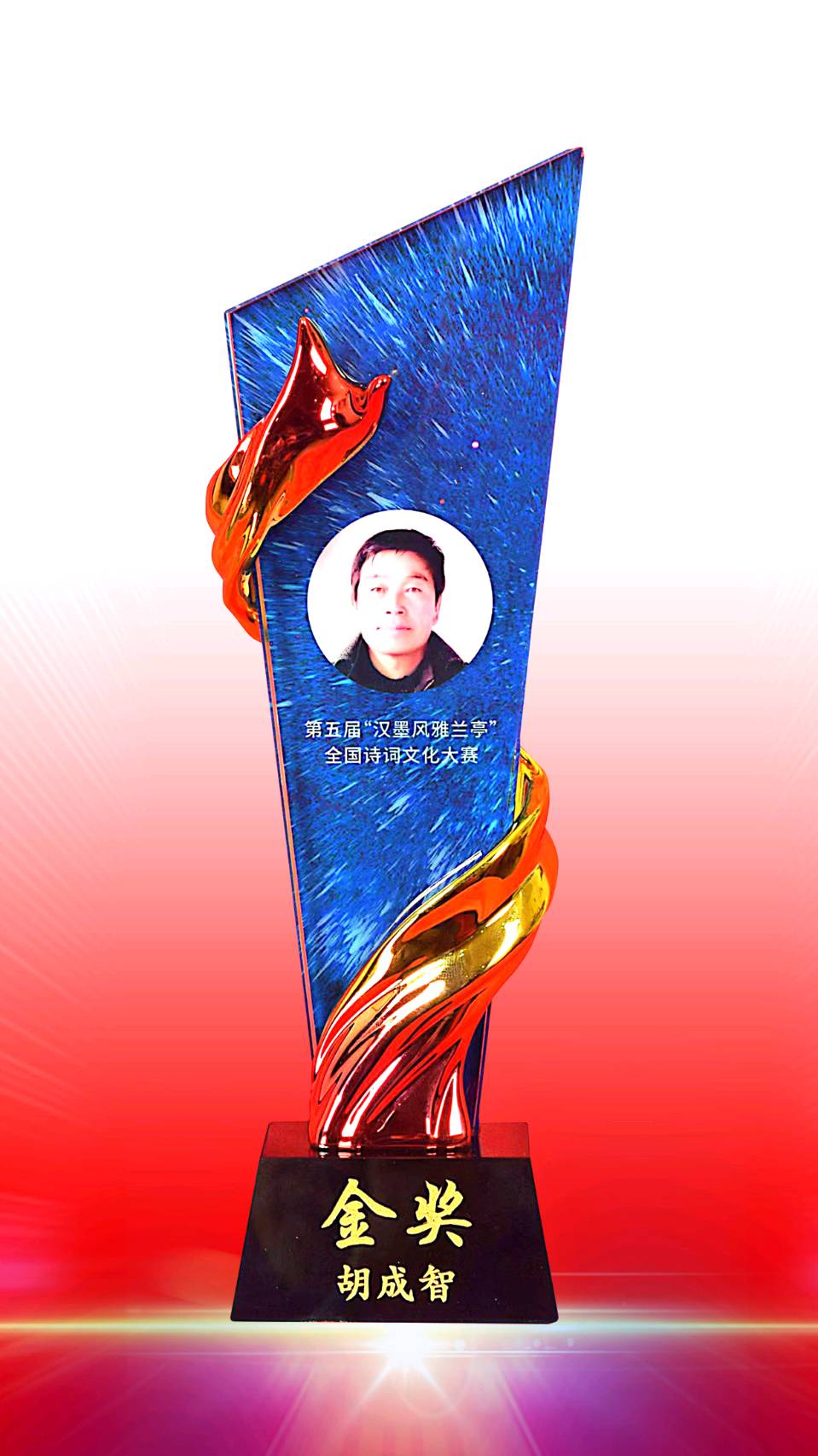

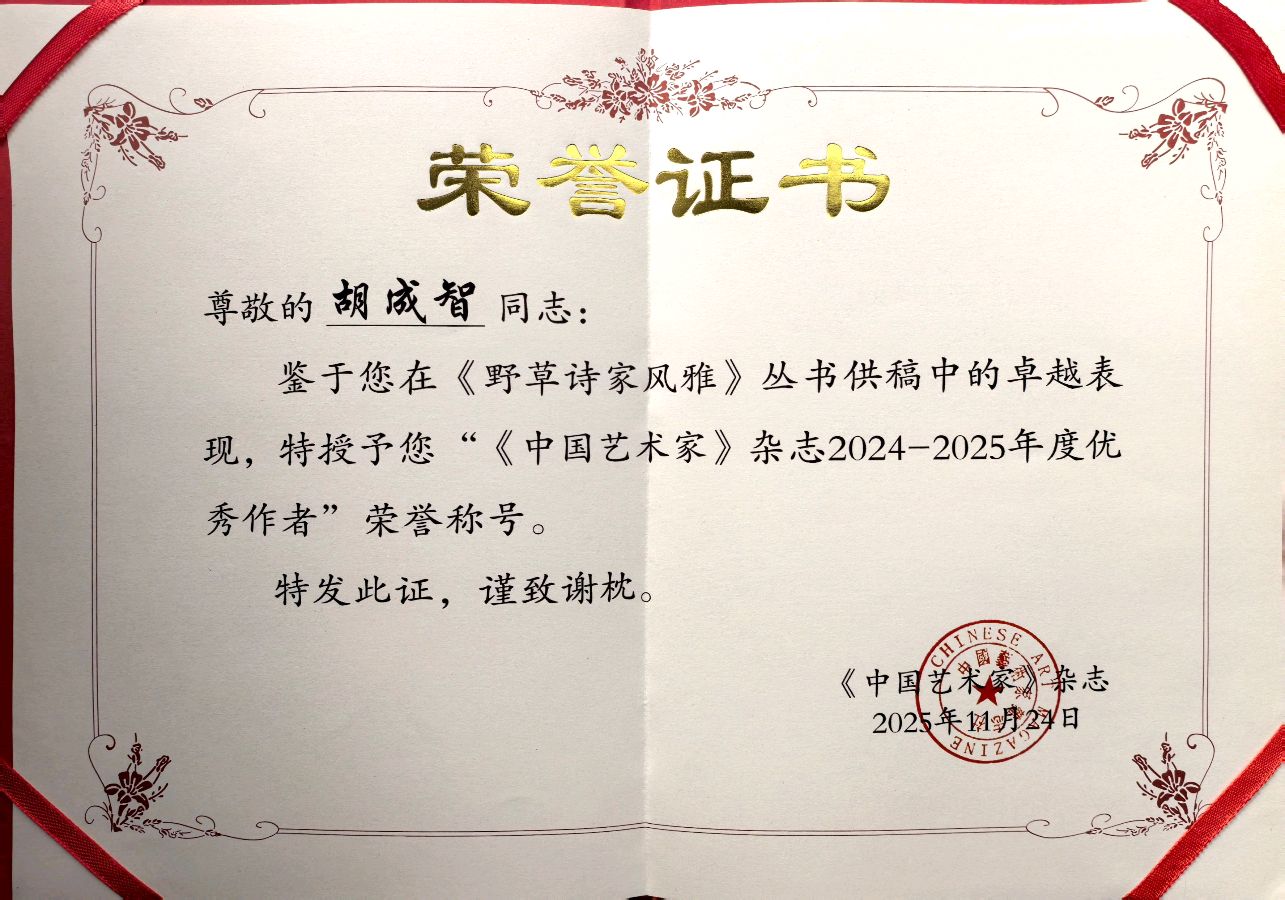

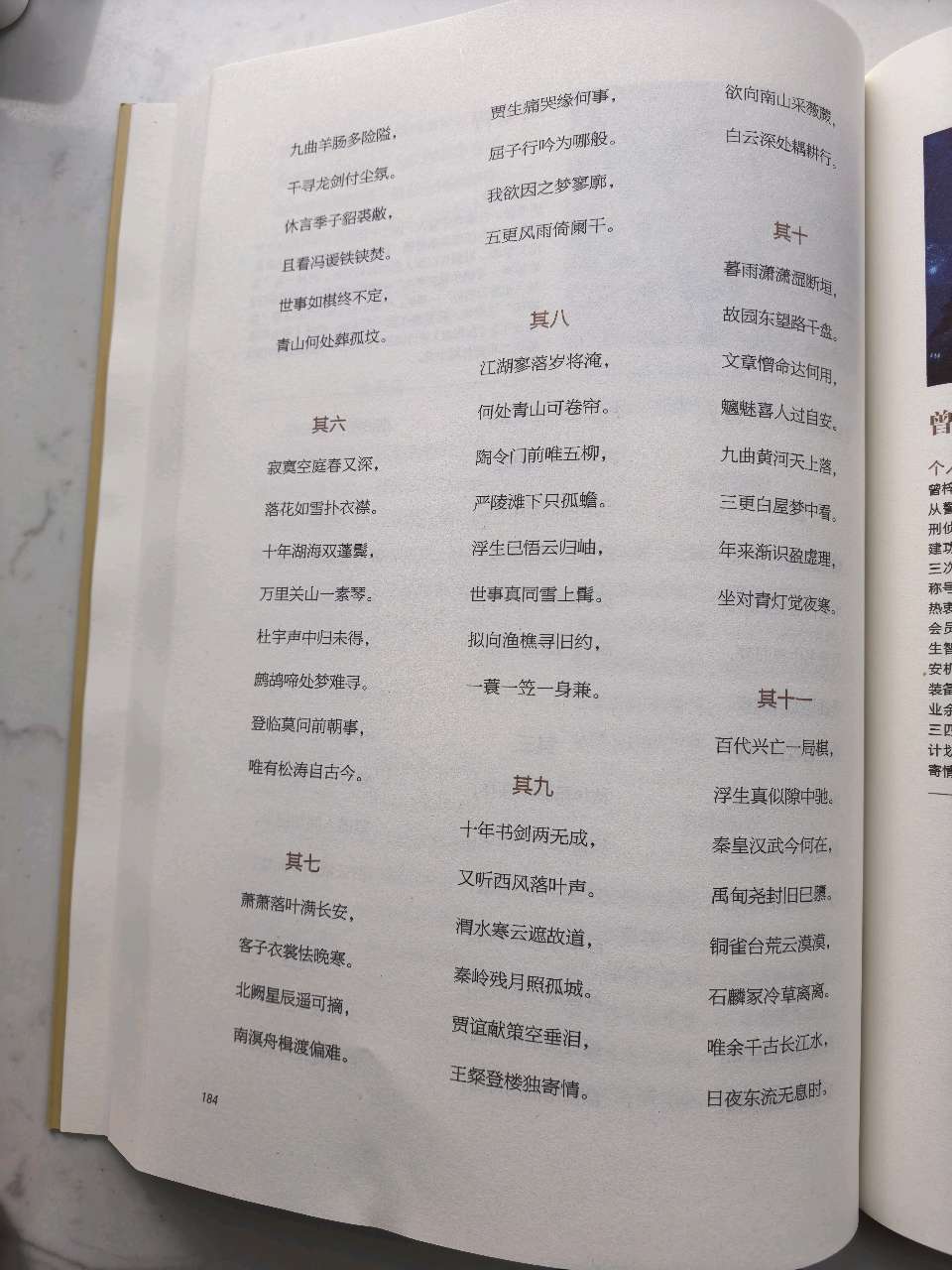

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。