精华热点

精华热点 第四十八, 第五十四章 赤坂之夜

十二月三十日,雪后初晴。

东京的街道被厚厚的积雪覆盖,在阳光下反射着刺眼的光。屋檐下挂着冰凌,像透明的匕首。行人小心翼翼地走着,木屐在雪地上留下深深浅浅的印记。

叶开穿上最好的那套西装——半年前在上海做的,藏青色,已经有些旧了,但洗得很干净。外面套上松本教授送的和服外套,既保暖,又有些日本化的打扮,可以减少注意。

下午四点,他和松本教授在早稻田校门口会合,一起坐人力车去赤坂。

“紧张吗?”松本教授问。他今天也穿得很正式,深灰色西装,黑色呢子大衣,手里拿着一根文明杖。

“有点。”叶开承认。

“不用紧张。”松本教授微笑,“孙中山先生是个很平易近人的人。他经历过很多失败,但从不气馁。这种精神,值得我们学习。”

人力车在积雪的街道上吱呀前行。经过皇宫外苑时,看到几个穿着传统服饰的日本人在雪中散步,女眷的和服下摆拖在雪地上,像盛开的花朵。

“日本很美,不是吗?”松本教授忽然说。

“是的。”叶开看着窗外银装素裹的景色。

“但这种美,是建立在很多牺牲之上的。”松本教授的声音低了下来,“农民的贫困,工人的苦难,妇女的压抑……和你们中国一样。只是我们更早开始现代化,把问题掩盖在光鲜的表面下。”

叶开沉默。这半年来,他不仅在学习日本教育的优点,也在观察日本社会的阴暗面。在东京的贫民窟,他看到过饿死的乞丐;在工厂区,他看到过童工苍白的小脸;在乡村调查时,他看到过卖掉女儿还债的农民。

每个国家的现代化,都要付出代价。问题是:这个代价由谁承担?能否减少?

赤坂到了。黑龙会本部是一栋西式建筑,三层楼,红砖墙,在雪中显得庄重而神秘。门口站着几个穿黑色和服的壮汉,目光锐利地审视着每一个进出的人。

出示请柬,核对身份,两人被引入大厅。

大厅里已经聚集了七八十人,大部分是中国人,也有少数日本人和欧美人。男人们穿着西装或长衫,女眷很少,只有几位穿着和服的日本女士。空气中弥漫着雪茄烟味、香水味和一种紧张而兴奋的气息。

叶开看到了很多熟悉的面孔:黄兴正在和几个湖南同乡交谈,神情激昂;宋教仁站在窗边,看着外面的雪景,若有所思;陈天华在角落里和几个留学生说话,手里拿着一沓文件。

还有很多人他不认识,但从口音能听出来自各省:广东话、福建话、湖南话、浙江话……这是中国各地革命力量的第一次大汇聚。

“中村君,这里。”陈天华看见他,招手。

叶开和松本教授走过去。

“松本教授,感谢您能来。”陈天华恭敬地行礼。

“应该的。”松本教授还礼,“能见证这个历史时刻,是我的荣幸。”

正说着,大厅里忽然安静下来。所有人都看向楼梯。

孙中山从楼上走下来。

和照片上一样:中等身材,穿着深色西装,打着领结,头发梳得整齐,留着标志性的胡子。但真人比照片更有气势——不是威严,而是一种温和而坚定的力量。他走下楼梯时,脚步沉稳,目光扫过大厅里的每一个人,像在确认每一个同志。

他走到大厅中央,用带着广东口音的国语开口:

“各位同志,各位朋友,感谢大家从各地赶来,在这岁末之时,齐聚东京。”

声音不高,但清晰有力,每个字都像敲在人心上。

“今天,我们要做一件大事:成立中国同盟会。这不是一个普通的政治团体,这是所有反对清廷、追求共和的革命力量的联合。我们的目标很明确:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”

大厅里响起热烈的掌声。

孙中山抬起手,示意安静:“我知道,在座的各位,有的主张激进起义,有的主张渐进改良,有的注重军事,有的注重教育,有的在城市活动,有的在乡村扎根。这些分歧,在过去让我们分散,让我们失败。”

他停顿了一下,目光扫过全场:“但从今天起,我们要团结。不是要消除分歧,而是要在共同目标下,让不同的道路相互补充。武装起义需要民众基础,民众启蒙需要政治变革。城市和乡村,知识分子和工农大众,中国人和国际友人——我们需要所有的力量。”

叶开感到这些话正是自己想说的。他看了一眼陈天华,陈天华微微点头。

孙中山继续:“所以,同盟会下设多个部门:有军事部,负责策划起义;有宣传部,负责唤醒民众;有教育部,负责开启民智;有外交部,争取国际支持。每个人,都可以根据自己的特长和志向,选择最适合的位置。”

他拿起一份文件:“这是同盟会章程草案,请各位审议。之后,我们将选举领导机构,确定行动计划。”

文件开始传阅。叶开拿到一份,快速浏览。章程很详细,从宗旨、组织架构、会员权利义务,到行动纲领、经费管理,都有明确规定。特别值得注意的是,专门有一章讲“民众教育”,提出要在各地开办夜校、识字班、讲习所,“开启民智,培养革命之土壤”。

这正是他想做的。

讨论开始了。大家就章程的各个细节提出意见,有时争论得很激烈。关于起义时机,关于土地政策,关于对外关系……每个问题都关系到革命的成败。

叶开大多数时候沉默地听着。他在观察,在学习。这些来自全国各地的革命者,虽然背景不同、主张不同,但都有一种共同的东西:对这个国家深沉的爱,对改变现状迫切的渴望。

争论最激烈的是关于“平均地权”的具体含义。有人主张彻底没收地主土地分给农民,有人主张赎买,有人主张先革命成功再说。孙中山耐心地听着每个人的发言,不时在本子上记录。

最后他说:“土地问题是中国革命的核心问题。农民占中国人口的八成,不解决土地问题,就不能真正解放农民,就不能有稳固的革命基础。但如何解决,需要谨慎。我建议,在纲领中先确立‘平均地权’的原则,具体措施在实践中探索,根据各地情况灵活处理。”

这种务实而灵活的态度,让叶开印象深刻。理想很重要,但实现理想需要策略和耐心。

讨论持续了两个多小时。窗外,天已经黑了,雪又开始下,在灯光中飞舞,像无数白色的蝴蝶。

章程最终通过。接下来是选举。

孙中山全票当选总理。黄兴当选执行部庶务(相当于副总理),宋教仁当选司法部检事长,陈天华当选评议部评议员……一个个名字被念出,掌声一次次响起。

轮到教育部负责人选举时,孙中山忽然说:“我提名一个人:叶开先生。”

叶开愣住了。全场目光投向他。

“虽然叶先生年轻,也不是同盟会的老成员,”孙中山看着他,“但我知道,他在上海办过工人识字班,在日本研究教育,最近还参与创办了《民声》刊物。他提出的‘教育救国’、‘两条腿走路’的想法,很有见地。革命需要拿枪的战士,也需要拿笔的教师。我建议,由叶开先生负责同盟会的教育工作。”

黄兴站起来:“我附议。叶先生对民众教育有理论有实践,是最合适的人选。”

陈天华也站起来:“附议。”

其他人面面相觑。很多人不认识叶开,但看到孙中山、黄兴、陈天华都支持,也开始点头。

“那么,”孙中山问,“有反对意见吗?”

沉默。

“好,通过。叶开先生,请说几句。”

叶开站起来,腿有些发软。他深吸一口气,走到大厅中央。

“孙先生,各位同志,”他的声音有些颤抖,但很快稳定下来,“感谢信任。我自知年轻,经验不足,但这个责任,我愿意承担。”

他环视全场:“教育不是革命中最耀眼的部分,但可能是最基础的部分。没有民众的觉醒,革命就没有土壤;没有新人的培养,革命就没有未来。我的想法很简单:我们要办的,不是精英教育,是平民教育;不是为做官的教育,是为做人的教育;不是维持现状的教育,是改变现状的教育。”

有人点头。

“具体来说,”叶开继续说,“我建议做三件事:第一,编写适合工人、农民、妇女的识字教材,结合他们的生活,渗透革命思想;第二,培训教育工作者,让他们不仅会教书,还会组织民众;第三,建立教育网络,把各地的夜校、识字班、讲习所联系起来,交流经验,互相支持。”

“需要多少资金?”有人问。

“开始不需要很多。”叶开说,“教材可以油印,教师可以志愿,场地可以借用。重要的是理念和方法。我们可以先从日本和中国几个城市试点,成功了再推广。”

“会不会太慢?”另一个人质疑,“清廷腐败,列强欺凌,国家危在旦夕,等我们慢慢教育民众,恐怕来不及了。”

叶开点头:“我理解这种焦虑。所以我说,教育要和革命配合。在条件成熟的地方,该起义就起义;在起义的同时和之后,教育要跟上,巩固成果,培养干部。两条腿走路,一条都不能短。”

孙中山鼓掌:“说得好。革命是急症,需要猛药;教育是慢病,需要调理。两者都要有。”

选举继续进行。最后,叶开正式当选为同盟会教育部主任。

仪式结束后是晚宴。简单的日式料理:寿司、天妇罗、味噌汤、清酒。大家席地而坐,边吃边继续交谈。

孙中山特意走到叶开这一桌,在他身边坐下。

“叶先生,你的想法我很赞同。”孙中山说,“我在欧美考察时,看到那些国家的强大,不仅在于船坚炮利,更在于国民素质。中国要复兴,必须从教育民众做起。”

“孙先生过奖。”叶开恭敬地说,“我还有很多要学习。”

“不要谦虚。”孙中山拍拍他的肩,“革命需要各种各样的人才。你是学教育的,好好研究,摸索出一条适合中国的教育道路。这比打一场胜仗可能更重要——胜仗改变一时,教育改变一世。”

他喝了一口清酒,继续说:“我听说你在早稻田师从松本教授?”

“是的。松本教授给了我很多指导。”

“松本教授是我的老朋友了。”孙中山看向坐在对面的松本教授,“明治维新时,他就支持亚洲各国的革命运动。这种国际主义精神,很难得。”

松本教授举杯:“孙先生,我敬您。您的事业,不仅关乎中国,也关乎整个亚洲的复兴。日本走错了路,成了侵略者。希望中国能走出一条不同的路。”

两人干杯。气氛有些沉重。

晚宴持续到深夜。雪越下越大,窗外已经白茫茫一片。

分别时,孙中山握着叶开的手:“叶先生,教育部的工作就交给你了。需要什么支持,直接找我或黄兴。记住:十年树木,百年树人。教育是百年大计,不要急,但要坚持。”

“我会的。”叶开郑重承诺。

走出黑龙会本部,已经是午夜。雪停了,月亮从云层中露出来,照在雪地上,世界一片银白。

松本教授和叶开并肩走着,木屐在雪地上留下两行深深的脚印。

“今天是个历史性的日子。”松本教授说,“你成为了一个历史性组织的一部分。感觉如何?”

“责任重大。”叶开实话实说。

“是啊,责任重大。”松本教授望着月亮,“但人生就是这样:有些责任,你必须承担;有些道路,你必须走。否则,活着有什么意义呢?”

他们走到一个十字路口,要分开了。

“叶君,”松本教授第一次用“君”称呼他,“春天你就要回国了吧?”

“是的。学业差不多了,该回去实践了。”

“好。记住我给你的建议:去农村,去最艰苦的地方。那里最需要教育,也最能检验教育的价值。”

“我会记住的。”

“还有,”松本教授从怀里掏出一个小布包,“这个送你。”

叶开接过,打开。里面是一支钢笔,黑色的笔身,金色的笔尖,看起来很精致。

“这是我年轻时用的笔,”松本教授说,“用它写了很多文章,有的发表了,有的被查禁了,有的永远只是草稿。现在送给你,希望你用它写出更好的文章,教出更好的学生。”

叶开握紧钢笔,感到笔身上还残留着温度。

“谢谢教授。”

“不用谢。”松本教授转身,“保重。希望有一天,我能去中国,看看你办的教育。”

他走了,身影在雪夜中渐渐模糊。

叶开站在原地,握着那支钢笔,看着教授消失的方向。

月光如水,雪地如银。

这个夜晚,他成为了中国同盟会的一员,承担起了教育民众的责任。

前路依然漫长,依然艰险。

但他不再孤单。

有同志,有老师,有千千万万需要教育、等待觉醒的民众。

他迈开脚步,向公寓走去。

脚印在雪地上延伸,像一条路,通向远方。

---

第四十八卷 第五十五章 岁末钟声

明治三十八年十二月三十一日,岁末。

从清晨开始,东京就弥漫着一种辞旧迎新的气氛。商店早早关门,家家户户门口摆上松竹梅“门松”,挂着草绳编织的“注连绳”,准备迎接新年。孩子们穿着新做的和服,在雪地里玩耍,笑声清脆。

叶开在公寓里整理行李。他要回国了,船票已经买好,一月五日从横滨出发,经长崎回上海。半年来的书籍、笔记、衣物,都要打包。东西不多,但每一样都有回忆。

那套《平民教育丛书》,书页已经被翻得卷边,上面密密麻麻写满了批注;

松本教授送的钢笔,他小心地包好,放进贴身口袋;

陈天华送的“教育救国”铜章,用红绳系着,挂在脖子上;

还有林随缘的来信、老铁头的来信、各种会议的笔记、研究的草稿……

每整理一样,就想起一段时光。早稻田图书馆的阳光,神田旧书店的墨香,教育研究会的争论,赤坂之夜的激动……这半年,像一场密集的洗礼,让他从实践的探索者,成长为理论的思考者,再成为组织的参与者。

下午,陈天华来帮他整理。

“真舍不得你走。”陈天华说,“你一走,教育研究会就少了个核心。”

“有你在,还有其他人。”叶开说,“而且我回国后,我们可以继续合作。你在这边研究理论,我在那边实践检验,书信往来,互相启发。”

“那《民声》呢?”

“我继续当编辑,写稿子。国内的稿件,我也负责收集。”叶开说,“我们要让《民声》真正成为连接海外和国内、知识分子和民众的桥梁。”

两人把书装箱,用绳子捆好。一共三箱书,两箱衣物,这就是叶开在日本半年全部的家当。

“对了,有件事要告诉你。”陈天华忽然说,“林女士来信了,说广州形势紧张。官府开始严查进步刊物和团体,《女声》可能要停刊一段时间。”

叶开心一紧:“那她安全吗?”

“暂时安全。但她决定暂时离开广州,去乡下避一避,顺便做乡村女子教育的调查。”陈天华说,“她问你要不要在上海会合,讨论教育问题。”

“我要回上海,但可能待不久。”叶开说,“我想先去湖南,黄兴先生建议我去那里。湖南的农民运动有基础,但缺乏系统的教育。我可以去帮忙。”

“湖南……”陈天华沉吟,“也好。那是我的家乡,我有些关系可以介绍给你。但要注意安全,湖南官府对革命党查得很严。”

“我会小心的。”

整理完行李,两人坐下来喝茶。窗外的雪又下了起来,细细密密的,像撒盐。

“叶先生,”陈天华忽然很正式地说,“这半年,我从你身上学到很多。你那种务实、扎根民众的态度,让我重新思考革命的意义。以前我只想着呐喊,想着唤醒,但唤醒之后呢?你让我看到了更长远的东西:建设。”

“陈先生过奖了。”叶开说,“你的《警世钟》《猛回头》,唤醒无数人,这是不可替代的。呐喊和建设,都需要。”

陈天华摇头:“不,我越来越觉得,建设比呐喊更难,但也更重要。呐喊是一时激情,建设是长期坚持。中国缺的,不是呐喊的人,是建设的人。”

他拿出一份手稿:“这是我正在写的新文章,叫《建设者》。你看看。”

叶开接过。开篇写道:

“今日之中国,不患无慷慨悲歌之士,而患无脚踏实地之人;不患无惊天动地之举,而患无持之以恒之功。革命如爆破,一声巨响,推倒旧墙;建设如筑城,一砖一瓦,垒起新基。爆破需要勇气,筑城需要耐心。而中国之未来,不仅需要爆破者,更需要筑城者。”

继续往下读,文章论述了革命成功后可能面临的问题:如何建立新政府,如何发展经济,如何改革教育,如何保障民生……每一个问题,都需要专业的知识、务实的方案、长期的坚持。

“写得好。”叶开发自内心地说,“特别是这段:‘教育者,建设之基石也。无新教育,则无新民;无新民,则无新国。故教育者,实革命最终之归宿,亦建国最初之起点。’”

“这是受你的启发。”陈天华说,“和你讨论这半年,我明白了一个道理:革命不是目的,是手段。真正的目的是建设一个更好的中国。而这个建设,要从教育开始。”

两人就文章的内容讨论了很久。窗外的雪越来越大,天色渐渐暗下来。

“今晚是除夕,”陈天华看看怀表,“一起去浅草寺听钟声吧。日本人有除夕夜听一百零八下钟声的习俗,据说可以消除烦恼。”

“好。”

傍晚,两人坐电车去浅草。雪中的浅草寺,红灯笼在白雪映衬下格外鲜艳。寺庙里已经挤满了人,男女老少,都穿着盛装,等待着除夕钟声。

他们挤在人群中,呼出的白气在冷空气中升腾。空气中弥漫着线香的香味和一种肃穆而期待的气氛。

晚上十一点五十分,僧人们开始撞钟。

“咚——”

第一声钟响,深沉悠长,穿透雪夜,传得很远很远。

据说,这一百零八下钟声,代表人的一百零八种烦恼。每听一声,就消除一种烦恼。

叶开闭着眼,听着钟声。

他想起了自己的烦恼:国家的苦难,民众的愚昧,前路的艰险……

但也想起了希望:同志的团结,思想的觉醒,行动的勇气……

钟声一声接一声,不疾不徐,像时间的脚步,像历史的脉搏。

当第一百零八下钟声敲响时,正好是午夜零点。寺庙里爆发出欢呼声:“新年快乐!”“明けましておめでとう!”

人们互相鞠躬祝贺,孩子们兴奋地跑来跑去。

陈天华对叶开说:“新年快乐。希望新的一年,中国能有新的希望。”

“新年快乐。”叶开说。

他们走出寺庙,雪还在下。浅草寺外的街道上,人们成群结队,唱着歌,喝着酒,庆祝新年。

两人找了一家还在营业的小酒馆,进去暖和一下。酒馆里很热闹,大多是日本人在庆祝,也有几个中国留学生。

“听说了吗?”邻桌一个留学生压低声音说,“国内有消息,清廷要搞‘预备立宪’了。”

“真的假的?”

“真的。慈禧太后派了五个大臣出国考察宪政,回来就要宣布‘预备立宪’。”

“哼,又是骗人的把戏。甲午战败说要变法,戊戌年杀了维新派;八国联军后说要新政,还是换汤不换药。现在革命党声势大了,又说要立宪,谁信?”

“但有些改良派可能会动摇。”

“所以要加快革命步伐。同盟会成立了,明年一定要在国内发动几次大起义。”

叶开和陈天华对视一眼。清廷的“预备立宪”,确实可能会分化一些温和的改革者。这对革命既是挑战,也是机遇——如果清廷真的改革,可能延缓革命;但如果只是欺骗,则会暴露其虚伪,促使更多人转向革命。

“你怎么看?”陈天华问。

叶开想了想:“我认为,不管清廷是真立宪还是假立宪,我们都要坚持两条腿走路:一方面,不放弃武力革命的可能;另一方面,加强民众教育和组织。如果清廷真改革,我们就推动更彻底的社会变革;如果是假的,民众觉醒后会更支持革命。”

“有道理。”陈天华点头,“总之,不能把希望寄托在清廷的‘恩赐’上,要把命运掌握在自己手里。”

喝完酒,走出酒馆,已经是凌晨两点。雪停了,月亮出来了,照在积雪的街道上,一片清辉。

两人慢慢走回早稻田。街道上空无一人,只有他们的脚步声在雪地上回响。

“叶先生,”陈天华忽然说,“我可能也快要回国了。”

“什么时候?”

“不确定。黄兴先生希望我回国负责宣传工作。也许春天,也许夏天。”陈天华的声音有些飘忽,“回去后,可能就要过颠沛流离的生活了。写文章,办报纸,组织团体,躲避追捕……不知道能坚持多久。”

叶开听出了话里的悲壮。陈天华是清廷重点通缉的要犯,回国后必然危险重重。

“一定要小心。”他只能说。

“小心也没用。”陈天华笑了,“该来的总会来。我只希望,在倒下之前,能多唤醒几个人,多留下几篇文章。”

他停下脚步,看着叶开:“所以,叶先生,你要保重。建设比呐喊更需要时间,你需要活得更久,做更多事。如果我倒下了,你要继续。”

月光下,陈天华的脸苍白而坚定,像一尊雕塑。

叶开感到喉咙发紧,说不出话,只能用力点头。

两人继续走。早稻田的钟楼在望,在月光和雪光中,像一个沉默的巨人。

回到公寓楼下,要分别了。

“一路顺风。”陈天华说,“到上海后给我来信。如果去湖南,也要告诉我地址。”

“你也是,保重。”

两人握手,用力地,像要把所有的鼓励和祝福都传递过去。

陈天华转身走了。叶开站在楼下,看着他消失在雪夜中。

这个夜晚,岁末钟声,新年伊始。

有些人即将远行,有些人即将归国。

有些人将继续呐喊,有些人将开始建设。

但无论在哪里,做什么,他们都朝着同一个方向:一个更好的中国。

叶开回到房间,没有开灯,就着月光,坐在窗前。

他从怀里掏出那枚“教育救国”的铜章,握在手心。

铜章冰凉,但很快就有了温度。

教育救国。

这条路,他选定了,要走到底。

不管多难,不管多久。

窗外,东方渐渐泛白。

新年的第一缕阳光,即将照在这片雪地上。

新的一天,新的一年,新的征程。

---

第四十八卷 第五十六章 归国前夕

一月四日,横滨港。

冬日的海风凛冽刺骨,吹得港口旗帜猎猎作响。码头上人来人往,汽笛声、叫卖声、告别声混杂在一起,像一个巨大的交响乐。远处,停泊着几艘远洋轮船,烟囱冒着黑烟,准备启航。

叶开站在“春日丸”的舷梯旁,身边堆着行李。松本教授、陈天华、黄兴、宋教仁都来送行。

“东西都带齐了?”松本教授问。

“都齐了。”叶开点头。三箱书,两箱衣物,还有随身携带的文稿和信件。

“这是我在上海的朋友的地址。”黄兴递过一张纸条,“他叫于右任,办《民立报》,是革命同志。你到上海后,可以找他。他认识很多人,可以帮你联系湖南的同志。”

“谢谢黄先生。”

“这是我写给湖南朋友的信。”宋教仁也递过几封信,“到了湖南,找他们,他们会安排你的工作和安全。”

“谢谢宋先生。”

陈天华没有说话,只是用力拍了拍叶开的肩,一切尽在不言中。

松本教授从公文包里拿出一封信:“这是我写给上海东亚同文书院一位教授的信。他是我的老朋友,研究中国问题。你如果需要学术上的帮助,可以找他。”

“教授……”叶开接过信,深深鞠躬,“这半年来,承蒙您悉心指导,学生终生难忘。”

“不要说这些。”松本教授扶起他,“记住我的话:理论要联系实际,教育要扎根民众。还有,保重身体。革命是长期斗争,身体是本钱。”

汽笛长鸣,船员催促上船。

叶开再次鞠躬,然后提起行李,走上舷梯。

在甲板上,他回头望去。码头上,四个人还在挥手。海风吹起他们的衣角和头发,在冬日的阳光下,像一幅剪影。

他挥手回应,直到舷梯收起,轮船缓缓离开码头。

“春日丸”是一艘三千吨的客货轮,乘客不多。叶开买的是三等舱票,在底舱,拥挤而嘈杂。但他不在意,把行李放好后,就走上甲板,看着渐渐远去的日本海岸线。

横滨港在视野中越来越小,最后消失在海平面下。只剩下茫茫大海,灰蓝色的,无边无际。

海鸥在船尾飞翔,发出凄厉的叫声。海风带着咸腥味,吹在脸上,冰冷而真实。

离开了。离开日本,这个他学习、思考、成长了半年的地方。

心中有不舍,但更多的是期待。就像种子在温室里发芽后,终于要移植到真正的土壤里。

他回到船舱,打开笔记本,开始写航行日记:

“明治三十九年一月四日,乘‘春日丸’离横滨返国。半年留日,收获颇丰:一学日本教育之制度方法,二研西方教育之理论思潮,三结革命志士之同志情谊,四明教育救国之己身使命。

然学问在彼,实践在我。归国后当:一赴上海,联络同志,了解现状;二往湖南,深入农村,试验教育;三通书信,与在日同仁保持联系,理论实践互证。

教育之路,其漫漫兮。但既已选定,当坚定前行。纵有千难万险,不改初心。

海上风大,船身颠簸。但心甚平静,因知方向。”

写完后,他合上笔记本,躺在狭窄的铺位上。船舱里很闷,有汗味、鱼腥味和各种说不出的气味。但他很快睡着了,睡得深沉。

船行两日,抵达长崎。在这里要停靠一天,补充煤水,上下乘客。

叶开上岸,在长崎街头走走。这是一个依山傍海的城市,有很多中西合璧的建筑。街上可以看到中国商人、荷兰商人、还有穿着和服的日本人,是一个文化交融的地方。

他走进一家中国餐馆,想吃顿中餐。老板是福建人,听说他从东京来,很热情。

“东京现在怎么样?”老板问,“听说中国留学生很多?”

“是的,有几千人。”

“都在学什么?”

“什么都学:军事、政治、教育、科学、医学……”

“好啊,学成归国,报效国家。”老板感叹,“不像我们,只会做生意。”

“做生意也很好啊。”叶开说,“国家富强,也需要商业。”

“话是这么说,但总觉得低人一等。”老板苦笑,“在日本,中国人被看不起。说是‘清国奴’,连租房子都难。”

叶开沉默。他知道,在日本的中国人,确实受到歧视。留学生还好些,那些劳工、商人,处境更艰难。

“老板,你知道长崎有中国学校吗?”

“有啊,华侨办了一所‘中华学堂’,教中文和算数。但学生不多,家长都希望孩子学日语,将来好找工作。”

这正是问题所在:海外华人为了生存,不得不融入当地,结果渐渐失去了自己的文化和认同。那么在国内呢?为了富强,是不是也要全盘西化?

叶开想起松本教授的话:每个国家的教育,都要根植于自己的文化土壤。全盘模仿,只会失去自我。

吃完饭,他去了中华学堂。那是一栋简陋的二层木楼,教室里坐着二十几个孩子,正在朗读《三字经》。老师是个老先生,戴着老花镜,用福建口音教课。

叶开在窗外听了一会儿。那种熟悉的读书声,让他想起小时候的私塾。虽然内容陈旧,方法落后,但那种对中国文化的传承,还是有价值的。

新教育不应该完全抛弃旧传统,而应该改造它,让它适应新时代。

他在长崎的旧书店买了一本《朱子小学》,一本《女儿经》。这些旧时代的蒙学教材,虽然有很多糟粕,但也有可取之处:语言简洁,押韵易记,渗透着基本的道德观念。如果能把其中的封建礼教替换成现代公民意识,把文言改成白话,也许会是不错的识字教材。

这个想法,他记在笔记本上。

傍晚回到船上,“春日丸”继续航行。下一站就是上海了。

船在东海航行,风浪变大。叶开有些晕船,躺在床上,看着舷窗外的海浪。一波接一波,永不停息,就像这个时代,动荡不安。

他想起林随缘,想起老铁头,想起浦东的工人,想起广州的女子,想起湖南的农民……那些他见过和没见过的人们,正在苦难中挣扎,也在希望中奋斗。

他能为他们做什么?

教育。不是高高在上的施舍,而是平等的给予;不是单方面的灌输,而是双向的启发;不是培养顺民,而是造就公民。

具体怎么做?他要思考,要试验,要总结。

船行第三天,清晨,叶开被一阵喧哗声吵醒。他走上甲板,看到很多乘客挤在船舷边,指着前方。

远处,海平面上出现了一条灰色的线。那是陆地。

“上海到了!”有人喊道。

叶开的心跳加快了。他紧紧抓住栏杆,望着那片越来越清晰的陆地。

半年了,他又回来了。

这片土地,苦难深重,但也在孕育希望。

这片土地,有他的同志,有他的使命,有他的未来。

船缓缓驶入黄浦江。两岸的景象渐渐清晰:外滩的西式建筑,江上的帆船和轮船,码头上忙碌的工人……

还是那个上海,繁华与贫穷并存,现代与落后交织。

但叶开知道,有些东西已经不一样了。

他不一样了。他不再是那个只知道热情、缺乏理论的青年。他有了更系统的思考,更明确的方向,更坚定的信念。

这个国家也在变化。虽然缓慢,虽然艰难,但变化在发生。

船靠岸了。舷梯放下,乘客们提着行李,涌下船。

叶开提着箱子,踏上码头的木板时,感到脚下坚实的地面。

回来了。

他深吸一口气。上海的空气,混合着江水味、煤烟味、人汗味,熟悉而陌生。

他要去哪里?先找地方住下,然后联系于右任,然后去浦东找老铁头,然后……一步一步来。

他提起行李,汇入人流。

码头上,人来人往。有衣冠楚楚的洋人,有衣衫褴褛的苦力,有归国的留学生,有出国的商人……每个人都有自己的故事,自己的方向。

叶开的故事,将从这里继续。

教育救国,民众启蒙。

这条路,刚刚开始。

但他已经准备好了。

用学到的知识,用思考的成果,用坚定的信念。

去实践,去探索,去建设。

为了那个光明的未来。

(第四十八卷 完)

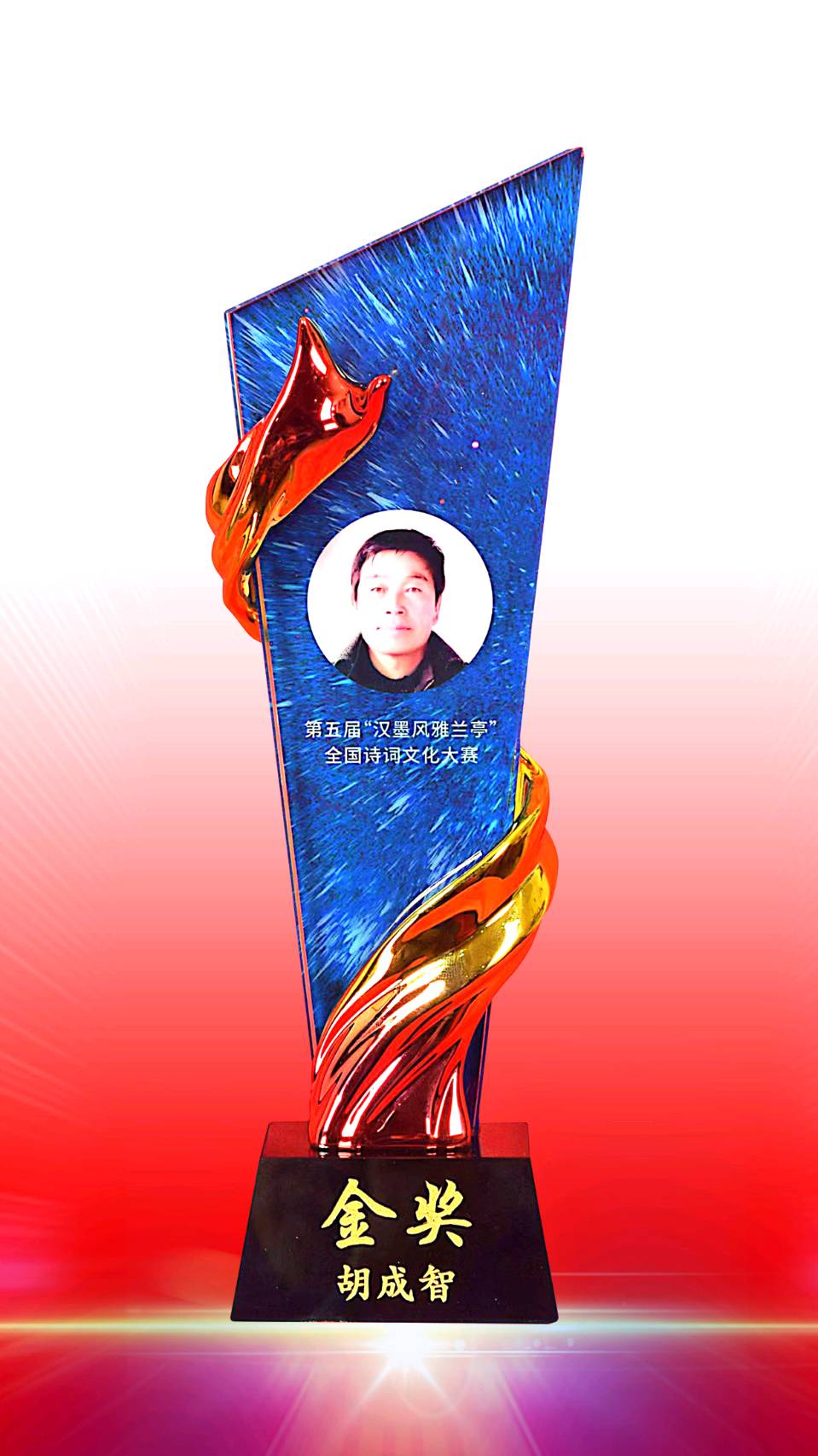

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。