---

第二十章 陌路

老者和女孩惊恐未定地看着清澜和云岫,如同受惊的林中小兽。清澜尽量放缓语气,对那老者说道:“老丈,我们不是歹人。此处并非久留之地,若不嫌弃,可到我们栖身之处暂歇,这位大嫂也需要救治。”

老者浑浊的眼睛里依旧满是疑虑,但看着昏迷不醒的儿媳和瑟瑟发抖的孙女,又看了看清澜和云岫虽然破旧却还算整洁的衣衫,以及他们眼中并无恶意(甚至带着一丝同病相怜)的神情,最终艰难地点了点头,用沙哑的声音道:“多……多谢小哥。”

清澜和云岫合力将那昏迷的妇人扶起,老者牵着孙女,一行人缓慢地向着山坡上的窝棚走去。那小女孩不时偷偷抬眼打量清澜,眼神里充满了好奇与畏惧。

窝棚狭小,突然多了三个人,顿时显得拥挤不堪。云岫将妇人安置在铺着干草的“床”上,用自己的外衣给她盖上,然后立刻去取储存的清水和之前采摘的、用于退烧消炎的草药。清澜则拿出一些熏烤好的鹿肉干,递给老者和女孩。

那女孩看到肉干,眼睛顿时亮了,咽了咽口水,却不敢接,只是眼巴巴地看着祖父。老者颤抖着手接过,先撕下一小块塞进女孩嘴里,然后自己才小心翼翼地吃了起来,显然是饿极了。

看着他们狼吞虎咽却又极力克制的样子,清澜心中五味杂陈。他仿佛看到了不久前的自己和云岫。

“老丈,你们从何处来?为何会流落至此?”清澜等他们稍微缓过气,才开口问道。

老者长长地叹了口气,浑浊的眼泪顺着深刻的皱纹滑落:“造孽啊……我们是河西柳家村的农户。前些时日,不知从哪里来了一股溃兵,烧杀抢掠……村子没了,我儿子为了护着我们,也……也没了……”他说到这里,哽咽得无法继续,那小女孩也低声啜泣起来。

溃兵……清澜的心沉了下去。这意味着外面的世道,比他想象的还要混乱。

“我们祖孙三人,跟着逃难的人流,稀里糊涂地走,吃的都被抢光了,只能靠野果草根充饥……阿秀(他指着昏迷的妇人)路上就染了风寒,越来越重……我们……我们实在是走投无路了……”老者老泪纵横。

河西柳家村?清澜在脑中快速回忆着舆图,那是在浊龙江上游,距离此地至少有数百里之遥。他们竟然徒步逃难至此,其间艰辛,可想而知。

云岫已经熬好了草药,小心地喂那妇人服下。或许是温暖的窝棚和食物起了作用,或许是草药真的对症,妇人的呼吸渐渐平稳下来,虽然依旧昏迷,但脸色不再那么死灰。

老者千恩万谢,就要给清澜和云岫跪下,被清澜连忙扶住。

“同是天涯沦落人,老丈不必如此。”清澜说道,心中却是一片沉重。他原本以为找到了世外桃源,可以暂时隔绝外界的纷扰。然而,这三位不速之客的到来,像一面镜子,清晰地映照出外界正在发生的苦难与动荡。这苦难,迟早会蔓延过来,无人可以真正置身事外。

窝棚里陷入了沉默,只有柴火偶尔的噼啪声和小女孩压抑的啜泣声。清澜走到窝棚门口,望着外面逐渐暗淡的天色和依旧缭绕的雾气。落云坡,不再是与世隔绝的孤岛。它已经和外面那个充满痛苦和混乱的世界,通过这三条奄奄一息的生命,重新连接了起来。

他收留了他们,是出于最基本的恻隐之心。但这意味着他们本就不宽裕的食物储备将面临巨大的压力,也意味着他们平静的生活将被打破,更意味着,他们可能需要重新考虑未来的方向。

是继续留在这里,守着这方寸之地,等待可能到来的更多难民或者……更坏的状况?还是再次踏上路途,去寻找一个真正安全、或者说,更适合生存的地方?

“门无鬼和赤张满稽观看周武王的军队。赤张满稽说:周武王比不上虞舜啊!所以天下遭受这样的战乱之祸。”

庄子借古讽今,批判以武力平定天下的行为。而如今,他所处的,不正是这样一个需要“武王”而非“虞舜”的乱世吗?虞舜式的无为而治,在太平盛世是理想,在乱世,或许只是一种奢望。

清澜第一次如此深刻地感受到,个人的命运与时代的洪流是如此紧密地捆绑在一起。他想做那只“野鹿”,但乱世的烽火,已经烧到了这片原本宁静的草坡。

第二十一章 余粮

接下来的几天,窝棚里的气氛微妙而紧张。柳老丈(清澜得知他姓柳)和孙女柳儿因为得到了食物和休息,体力稍微恢复,但眉宇间的愁苦和惊惧并未散去。柳老丈的儿媳阿秀时醒时睡,高烧虽然退去,但身体极度虚弱,咳嗽不止。

清澜和云岫储存的食物以肉眼可见的速度减少。熏鹿肉、风干的鱼、采集的野果和根茎……这些他们辛苦积攒下来,原本打算用以度过可能更为艰难时日的储备,如今需要分成五份。

清澜加大了狩猎和捕鱼的力度,但收获并不稳定。有时能带回一只山鸡或几条鱼,有时则只能空手而归,顺便带回一些苦涩难咽的野菜。云岫也扩大了采集范围,试图找到更多可食用的东西。

柳老丈心存感激,也尽力想要帮忙。他年纪大了,无法参与狩猎,便带着柳儿在窝棚附近捡拾柴火,或者用他老农的经验,辨认一些清澜和云岫不认识的、可以食用的块茎植物。柳儿虽然瘦小,也很乖巧,会帮着云岫照看火堆,或者用小手搓捻草绳。

然而,这种努力在五张需要填饱的肚子面前,显得杯水车薪。一种无形的压力,弥漫在小小的窝棚里。尤其是在食物分配的时候,那种沉默的、带着歉疚和渴望的眼神,让清澜感到窒息。

这天傍晚,清澜只带回了几只瘦小的雀鸟和一把野菜。晚餐是一锅几乎能照见人影的、稀薄的肉汤和有限的几块根茎。柳儿看着碗里那一点点肉星,又看了看昏迷中喃喃呓语的母亲,默默地将自己碗里的一小块根茎夹到了母亲的碗里。

这个细微的动作,像一根针,刺痛了清澜的眼睛。

他猛地站起身,走出了窝棚,深深吸了一口夜晚冰冷的空气。胸膛里仿佛堵着一块巨石,憋闷得他想要嘶吼。他第一次如此清晰地感受到“责任”二字的重量。这重量,比狩猎时背负的鹿尸还要沉重,比“鬼见愁”的悬崖还要令人窒息。

云岫跟了出来,默默地站在他身边。

“我们的食物……撑不了几天了。”清澜的声音沙哑,带着一丝不易察觉的颤抖。他从未像现在这样,为了一口吃的,感到如此焦灼和无力。

“我知道。”云岫的声音很轻,却很平静,“柳老丈今天私下跟我说,等阿秀嫂子能起身了,他们就离开,不拖累我们。”

“离开?”清澜猛地转头,“他们能去哪里?阿秀那个样子,柳儿还那么小!离开这里,就是死路一条!”

“那怎么办?”云岫抬起头,看着他在夜色中显得格外冷硬的侧脸,“把我们所有的食物都分给他们,然后我们一起饿死吗?”

这个问题,残酷而真实,像一把冰冷的匕首,剖开了生存面前最赤裸的伦理困境。

清澜沉默了。他想起庄子鼓盆而歌,看透生死。但他做不到。他不想看着柳家祖孙死,也不想自己和云岫死。

“孝子拿着药来医治慈父的病,即使面色憔悴,圣人却认为这种行为是可羞的。”

他现在面临的,不就是类似的选择吗?他收留柳家祖孙,是“仁”,是“药”。但如果这“药”最终导致所有人都活不下去,这“仁”还有意义吗?圣人是否会认为这是“可羞”的迂腐?

不!庄子批判的不是“仁”本身,而是那种不顾实际情况、粉饰太平的“伪仁”!是在“天下太平”时还去刻意追求“孝子”名声的行为!

而现在,是乱世!是生存受到直接威胁的时刻!

他忽然想起韩夜那句看似玩世不恭的话:“这世道,有时候活下来,比什么都重要。”

活下去!不仅要自己活下去,也要尽可能让身边的人活下去!

一个念头,在他心中逐渐清晰、坚定起来。

他转身,看向云岫,眼神中不再有迷茫和挣扎,只有一种破釜沉舟的决断:“我们不能等到山穷水尽。落云坡……不能再待了。”

云岫似乎并不意外,只是问道:“去哪里?”

“去找一个更大的,能够真正安身立命的地方。”清澜的目光投向南方,那是柳老丈来的方向,也是韩夜曾经隐约提过、相对富庶的“云梦大泽”的方向。“我们需要更多的信息,需要了解外面的情况,需要找到能够稳定获得食物和庇护的所在。”

他顿了顿,声音低沉却有力:“带上他们,一起走。”

这个决定意味着更大的风险,更艰难的路途。但清澜知道,如果此刻将柳家祖孙抛弃,他余生都将无法面对自己心中的“道”。他的“道”,不是在书斋里空谈的仁义,而是在这残酷的现实中,竭尽全力去践行的那一线生机。

余粮将尽,前路漫漫。但这一次,他们不再是为了一己的逃亡,而是为了一个微小却坚定的群体,去寻找新的希望。

第二十二章 南行

决定既下,便再无犹豫。清澜将所剩无几的食物集中起来,进行了最严格的分配,确保每个人都能维持最低限度的体力。他利用最后的时间,加紧制作了一些路上可能用到的工具:更结实的绳索、几柄削尖的木矛、以及用柔软树皮和草绳编织的、可以背负行李的背篓。

柳老丈得知清澜决定带上他们一起走时,老泪纵横,拉着柳儿就要磕头,被清澜死死拦住。这个饱经风霜的老人,用他颤抖的、布满老茧的手,紧紧握住清澜的手,哽咽着说不出话,所有的感激与愧疚,都融在了那纵横的泪水里。

阿秀在草药和休息的作用下,终于能够勉强起身行走,虽然依旧虚弱,咳嗽不断,但至少不再是完全的累赘。

第五天的清晨,天刚蒙蒙亮,一行人便悄然离开了落云坡这个他们短暂栖息过的“桃源”。清澜最后回头看了一眼那熟悉的溪流、草坡和那个小小的窝棚,心中并无多少留恋,只有一种迈向未知的决绝。

云岫仔细地熄灭了篝火,掩埋了生活的痕迹。柳儿乖巧地扶着母亲,柳老丈则背起了那个装着他们全部家当(主要是清澜和云岫的工具和所剩无几的食物)的背篓。

清澜根据柳老丈提供的模糊方向和韩夜地图上关于南方的零星标记,制定了行进路线。他选择避开可能有关卡和溃兵的主要官道,尽量沿着山麓和河谷前行。这样虽然路途更崎岖,但相对隐蔽,也能更容易找到水源和些许食物。

旅程的艰难,远超预期。五个人,老弱病残,行进速度极其缓慢。清澜作为队伍里唯一的壮年男性(虽然他自己也刚满十五岁),承担了探路、警戒和大部分负重的工作。他的神经时刻紧绷着,如同拉满的弓弦,既要留意前方的危险,也要照顾身后队伍的情况。

云岫则成了队伍的实际协调者。她细心观察着每个人的状态,分配着宝贵的饮水,用她越来越丰富的野外知识,辨认可食用的植物,照顾病情反复的阿秀,安抚年幼的柳儿。她沉默而坚韧,像一株看似柔弱却根系深扎的蒲草,在逆境中散发出惊人的力量。

柳老丈尽其所能地帮忙,用他的人生经验判断天气,寻找可以宿营的地点。柳儿也很懂事,从不哭闹,紧紧跟着队伍。

然而,食物的匮乏是最大的敌人。那点储备很快消耗殆尽。他们不得不完全依赖沿途的采集和狩猎。清澜的狩猎目标,从鹿、獐子这样的大型动物,变成了更常见的野兔、山鼠,甚至是蛇和蜥蜴。每一次成功的狩猎,都像是一场庆典,意味着他们又能多撑一天。

有一次,清澜为了追捕一只受伤的野兔,闯入了一片陌生的林地,险些迷失方向。当他终于拖着疲惫的身躯和那只瘦小的兔子回到临时营地时,看到云岫和柳老丈焦急万分的神情,以及柳儿看到他时那瞬间亮起来的眼神,他心中涌起的不是喜悦,而是一种沉重的后怕。他意识到,他现在不仅是为自己和云岫负责,更是为这整个依附于他的、脆弱的群体负责。

夜晚,他们围坐在小小的、不敢烧得太旺的篝火旁,分享着少得可怜的食物。没有人说话,只有咀嚼声和阿秀压抑的咳嗽声。火光映照着一张张疲惫、菜色却异常坚毅的脸庞。

清澜看着跳跃的火苗,思绪飘远。他想起了谢府钟鸣鼎食的生活,想起了自己曾经对“饰羽而画”的鄙夷。如今,他为了最基本的生存而挣扎,与天地、与饥饿搏斗,这何尝不是另一种意义上的“本真”?只是这种“本真”,充满了痛苦与粗糙,远非他当初想象的那般诗意。

“身着华服,纹饰彩绘,修饰仪容,以此来取媚于天下,却不觉自己是在谄媚阿谀……”

他现在衣衫褴褛,满面风霜,双手粗糙,不再需要取悦任何人。他只需要对得起自己的良心,对得起身边这些将生命托付给他的人。

南行的路,每一步都踏在生存的边缘。但清澜感觉到,某种内在的力量,正在这极致的艰难中,如同钢铁般被淬炼、成型。

第二十三章 踪跡

南行的第七日,他们沿着一条干涸的河床跋涉。河床里布满硌脚的卵石,两侧是风化严重的土黄色山崖,视野相对开阔,却也缺乏遮蔽。

正午的日头毒辣,晒得人头晕眼花。阿秀的咳嗽越来越剧烈,几乎无法行走,只好由清澜和柳老丈轮流背负。柳儿的小脸也被晒得通红,嘴唇干裂,却依旧咬着牙,迈动着纤细的双腿。

清澜心中的焦虑越来越重。按照估算,他们应该已经接近韩夜地图上标记的、通往云梦大泽方向的岔路了,但四周的景象依旧荒凉,看不到任何人烟存在的迹象。水囊里的水也所剩无几。

就在他准备下令寻找阴凉处休息时,走在前方探路的云岫突然停住了脚步,蹲下身,仔细查看着地面。

“清澜,你来看。”她的声音带着一丝紧张。

清澜快步上前,顺着云岫手指的方向看去,心中顿时一凛。

在干涸的河床松软的沙土上,清晰地印着几行杂乱的马蹄印!印记很深,而且数量不少,至少有十余骑。从印记的新鲜程度来看,不会超过一天。

“是溃兵?还是……马贼?”柳老丈的声音带着恐惧,脸色瞬间变得惨白。经历过村庄被毁的他,对这些蹄印有着刻骨的恐惧。

清澜的心也沉了下去。无论是溃兵还是马贼,都不是他们这支老弱病残的队伍所能抗衡的。他立刻示意大家噤声,沿着河床边缘的阴影,小心翼翼地向前行进,同时更加警惕地观察着四周的动静。

果然,在前方不远的一处河湾,他们发现了更多令人不安的痕迹:一堆熄灭不久的篝火灰烬,周围散落着啃光的骨头(看起来像是牲畜的),还有几个随意丢弃的、破损的空酒囊。空气中,似乎还隐约残留着一丝酒气和……血腥味。

清澜在灰烬旁蹲下,用手指捻了捻灰烬,尚有余温。他的目光扫过那些骨头和酒囊,眉头紧锁。这些人行事张扬,毫不掩饰行踪,要么是极度自信,要么就是……毫无纪律的乌合之众。

“他们人不少,而且刚离开不久。”清澜压低声音,对围过来的云岫和柳老丈说道,“我们必须立刻离开河床,找个地方隐蔽起来!”

然而,已经晚了!

“咻——啪!”

一支响箭带着凄厉的尖啸,从侧面的山崖上射来,深深地钉在他们前方不远处的沙地上,箭尾的羽毛兀自颤抖不休!

“哈哈!大哥,看来咱们今天运气不错,还有送上门的肥羊!”一个粗嘎的声音从山崖上传来。

紧接着,杂乱的脚步声和马蹄声从四面八方响起,十几条身影从河床两侧的岩石和灌木后冒了出来,迅速地将他们五人包围在了中间。

这些人大多穿着混杂的、甚至带着血污的皮甲或布衣,手持钢刀、长矛,面目狰狞,眼神凶狠而贪婪,如同盯着猎物的豺狼。为首的是一个脸上带着刀疤、身材魁梧的独眼大汉,他骑在一匹瘦骨嶙峋却眼神凶戾的马上,那只独眼戏谑地扫视着被围在中间的清澜等人,最终目光落在了虽然憔悴却难掩清丽姿色的云岫和年轻稚嫩的柳儿身上,露出了一个令人作呕的淫邪笑容。

“哟呵!还有两个小娘皮!虽然瘦了点,但模样还挺周正!老子好久没开荤了!”独眼龙舔了舔干裂的嘴唇,哈哈笑道。

他身后的匪徒们也发出一阵猥琐的哄笑。

柳老丈吓得浑身发抖,将柳儿紧紧护在身后。阿秀面无人色,连咳嗽都吓得止住了。云岫脸色苍白如雪,但她没有后退,反而上前一步,与清澜并肩站在一起,手中紧紧握住了那把她一直随身携带的、磨得锋利的短匕。

清澜将背上的阿秀轻轻放下,挡在所有人面前,握紧了手中的木矛。他的心脏在胸腔里狂跳,血液仿佛瞬间冲上了头顶,又瞬间冰冷下去。恐惧如同冰冷的潮水,淹没了他。但他知道,此刻绝不能露出丝毫怯懦。

他深吸一口气,强迫自己冷静下来,目光迎向那个独眼龙,尽量让自己的声音不颤抖:“各位好汉,我们只是逃难的流民,身无长物,还请行个方便,放我们过去。”

“放你们过去?”独眼龙嗤笑一声,独眼中闪过一丝残忍,“老子们在这里喝风吃了好几天的土,好不容易碰到几个活人,你说放就放?把身上值钱的东西和这两个小娘们留下,老子可以考虑给你们留个全尸!”

话音未落,他身边一个急于表现的匪徒,已经狞笑着挥舞钢刀,朝着站在最前面的清澜扑了过来!

寒光闪闪的钢刀,带着死亡的气息,迎面劈来!

第二十四章 血刃

钢刀破空的声音尖锐刺耳,死亡的阴影如同实质,瞬间笼罩了清澜全身。他所有的哲学思辨、所有的内心挣扎,在这一刻都化为乌有,只剩下最原始的本能——生存!

他没有后退,因为身后就是他必须保护的人!他也没有硬接那势大力沉的一刀,他的木矛绝不可能挡住钢刀。

就在刀锋即将临体的瞬间,清澜的身体猛地向侧面一滑,脚步如同在谢府练习“禹步”时般灵活(那是一种古老的礼仪步法,此刻却成了救命的技巧),险之又险地避开了致命的劈砍。同时,他手中的木矛如同毒蛇出洞,不是刺向匪徒的身体(那会被轻易格开),而是迅捷无比地向前一递,用矛杆猛地别住了匪徒持刀手腕的内侧!

这是一个极其刁钻和冒险的角度,需要精准的判断和勇气!那匪徒显然没料到这个看起来文弱的少年反应如此之快,手法如此怪异,手腕内侧被重重一击,整条手臂瞬间酸麻,钢刀几乎脱手!

就是现在!

清澜没有任何犹豫!他弃开木矛,身体如同猎豹般揉身而上,一直紧握在左手的、那柄从渡口带来、饮过鹿血、在峡谷中磨砺过的短匕,带着他全部的恐惧、愤怒和决绝,如同一道冰冷的闪电,狠狠地刺入了那匪徒毫无防护的侧腹!

“噗——!”

利刃入肉的声音沉闷而清晰。温热的、带着腥气的液体瞬间喷涌而出,溅了清澜一手一脸!

那匪徒发出一声不敢置信的、痛苦的闷哼,瞪大了眼睛,低头看着没入自己身体的匕首,又抬头看了看清澜那双因为极度紧张和杀戮而布满血丝、却冰冷如寒潭的眼睛,身体晃了晃,手中的钢刀“当啷”一声掉落在地,随即软软地瘫倒下去。

这一切发生在电光火石之间!

整个河床瞬间陷入了一片死寂。所有匪徒,包括那个独眼龙头领,都愣住了。他们显然没想到,这个看似最好欺负的少年,竟然如此狠辣果决,一个照面就干掉了一个同伴!

清澜站在原地,剧烈地喘息着,手中紧紧握着那柄滴血的匕首,粘稠温热的血液顺着他的手指滴落在干涸的沙地上,形成一个个暗红色的斑点。他感觉不到害怕,也感觉不到恶心,整个大脑一片空白,只有肾上腺素的狂飙和身体本能的战栗。

这是他第一次……杀人。

不同于狩猎动物,这是一个活生生的、和他一样的人。一种难以言喻的、冰冷而空虚的感觉,攫住了他的心脏。

“小杂种!你敢杀我兄弟!老子剁了你!”短暂的死寂后,匪徒们反应过来,发出愤怒的咆哮,又有两人挥舞着武器冲了上来!

“保护少爷!”柳老丈不知哪里来的勇气,捡起地上匪徒掉落的那把钢刀,虽然双手颤抖,却毅然挡在了清澜身前。

云岫也举起了她的短匕,眼神决绝,准备拼命。

就在这千钧一发之际——

“住手!”

一声清冷的、带着不容置疑威严的断喝,如同惊雷般在河床上空炸响!

紧接着,一支羽箭如同流星赶月,带着凄厉的破空声,“嗖”地一下,精准无比地射中了冲在最前面那个匪徒的咽喉!

那匪徒前冲的势头戛然而止,双手捂住飙血的喉咙,发出“嗬嗬”的怪响,难以置信地瞪大了眼睛,轰然倒地。

所有人都被这突如其来的一箭震慑住了,包括那些匪徒。

清澜猛地转头,向着箭矢射来的方向望去。

只见侧面的山崖上,不知何时出现了三骑。为首一人,身着玄色劲装,身姿挺拔如松,脸上覆盖着半张冰冷的金属面具,遮住了鼻梁以上的部分,只露出一双深邃如寒星、锐利如鹰隼的眼睛和线条冷硬的下颌。他手中握着一张造型古朴的长弓,弓弦犹在微微颤动。

在他身后,是两名同样神情冷峻、装备精良的骑士。

这三人的出现,带着一股无形的、强大的压迫感,仿佛三座冰山骤然降临,让河床上燥热的空气都瞬间冷却了几分。

那个独眼龙头领看到这三人,尤其是那个戴面具的玄衣人,独眼中瞬间充满了极致的恐惧,仿佛看到了什么索命的阎罗,刚才的嚣张气焰荡然无存。

“是……是‘玄鸦’!快跑!”他发出一声惊恐到变调的嘶吼,再也顾不得手下和到嘴的“肥羊”,猛地一拉缰绳,调转马头,就要逃跑。

然而,已经晚了。

山崖上的玄衣人似乎只是随意地挥了挥手。

他身后的两名骑士如同得到指令的猎鹰,瞬间策马从陡峭的山坡上冲下,动作迅捷如电,手中的马刀在阳光下反射出刺目的寒光,如同死神的镰刀,精准地掠向那些试图逃跑的匪徒。

屠杀,在瞬间开始,也在瞬间结束。

当那两名骑士勒住马缰,回到玄衣人身后时,河床上除了清澜五人,已经再没有一个站着的匪徒。鲜血染红了干涸的河床,空气中弥漫着浓重得令人作呕的血腥气。

清澜呆呆地看着眼前这一幕,看着那个高踞马上、面具遮脸的玄衣人,大脑一片混乱。这些人是谁?他们为何出手相助?他们比那些匪徒……更加可怕!

玄衣人的目光,越过满地的尸体,如同两道冰冷的探照光,最终落在了依旧握着滴血匕首、满脸血污、神情紧绷的清澜身上。

那目光,带着审视,带着探究,仿佛要穿透他的皮囊,直抵他灵魂深处。

清澜不由自主地握紧了匕首,尽管他知道,在这三人面前,这小小的匕首毫无意义。

玄衣人注视了他片刻,冰冷的目光似乎微微动了一下,然后,他用一种听不出任何情绪的、低沉而富有磁性的声音,缓缓开口,问出了第一个问题:

“你,叫什么名字?”

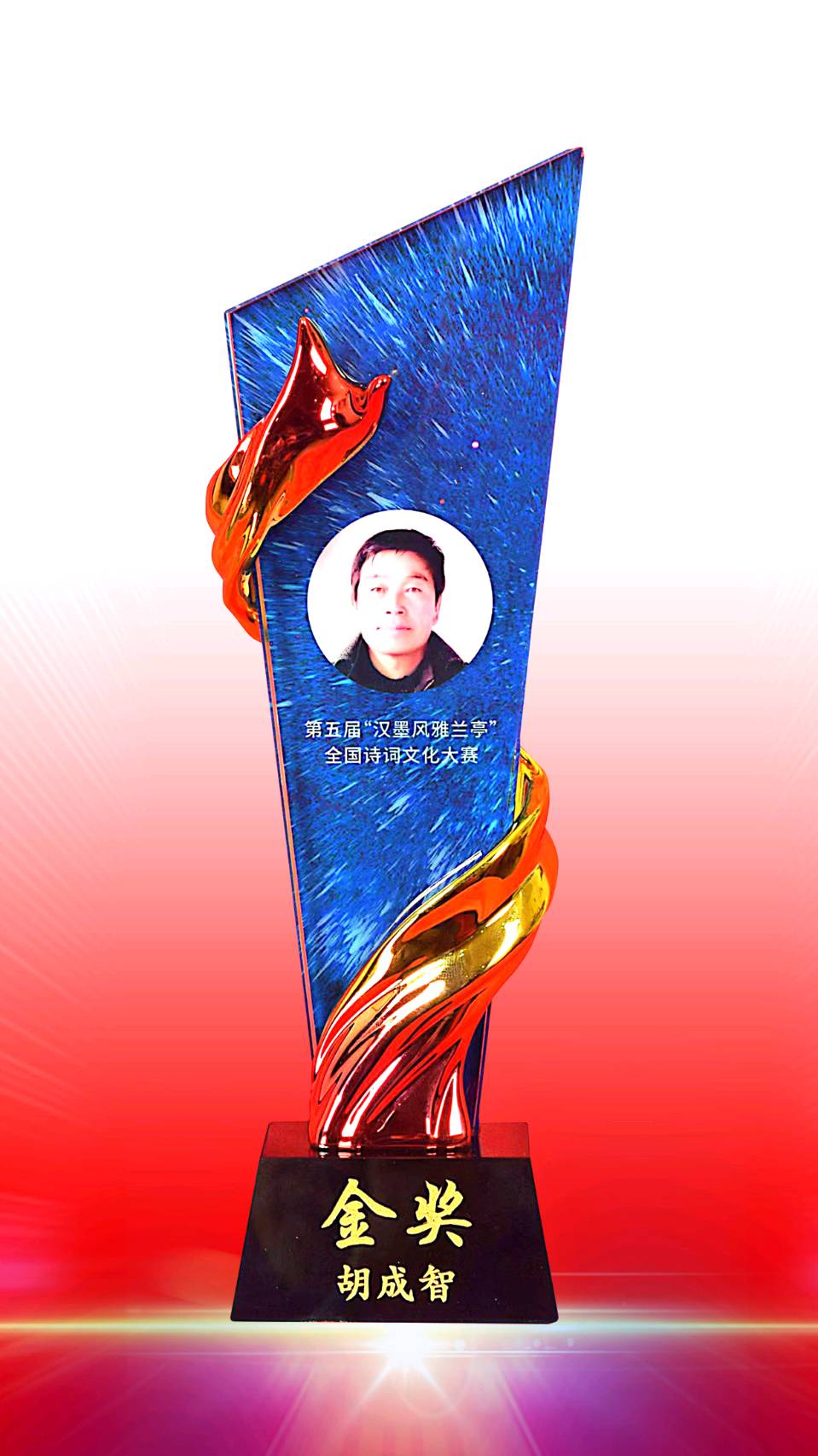

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点