第二十八章:渔樵

福叔没能熬过那个寒冷的夜晚。天亮时分,他在一阵剧烈的喘息后,彻底安静了下来,浑浊的老眼望着低矮的、结着蛛网的房梁,最终失去了最后一点光。没有遗言,甚至没有一声像样的告别,就这样悄无声息地,在异乡的破屋里,走完了他忠厚而卑微的一生。

锦如和李妈沉默地处理了后事。没有棺材,没有仪式,只用尽最后一点力气,在城外乱葬岗寻了个角落,草草掩埋。一抔黄土,几块乱石,便是这个在陈家伺候了一辈子、最终却因主家罹难而客死他乡的老仆的最终归宿。

站在那座简陋得可怜的坟茔前,锦如没有哭。她只是觉得冷,一种从骨头缝里渗出来的、连阳光都无法温暖的寒冷。李妈在一旁低声啜泣着,身体因悲伤和病痛而摇摇欲坠。

回到那间土坯房,只剩下她们两人。空间似乎宽敞了些,却也更加空荡,更加死寂。福叔的离去,像抽走了这破败屋檐下最后一点微弱的热气。

生存成了最赤裸、最残酷的问题。她们身无分文,米缸见底,连下一顿饭都不知道在哪里。李妈的咳嗽愈发严重,时常咳出血丝,脸色灰败得像一张被揉皱的纸。

锦如看着奄奄一息的李妈,看着家徒四壁的屋子,知道自己不能再这样枯坐下去了。寂灭之后,如果还想残喘,就必须弯下腰,去做最卑微的活计。

她开始走出那条破落的巷子,走进这个陌生小县城的市井之中。她褪下了身上最后一件稍微体面的衣物,换上了一套从收破烂那里用几个铜板换来的、打满补丁的粗布衣裤。昔日保养得宜、只会抚琴绣花的手,如今要学习如何浆洗、如何缝补、甚至如何从富户人家后门潲水桶里,捡拾一些尚且能入口的残羹冷炙。

她找到了一处靠近河边的码头,那里有些洗衣妇的活计。她混在一群皮肤粗糙、嗓门洪亮的妇人中间,学着她们的样子,将那些散发着汗臭和鱼腥的脏衣服,在冰冷的河水里用力捶打。河水刺骨,不一会儿双手就冻得通红发僵,指甲缝里塞满了黑色的污垢。妇人们好奇地打量着她这个面容憔悴却依稀能看出过往风韵的生面孔,言语间带着粗俗的试探和怜悯。

锦如只是低着头,一言不发,机械地重复着捶打的动作。她屏蔽了周围所有的声音和目光,将全部的注意力都集中在那一件件肮脏的衣物上,仿佛那捶打的不是衣服,而是她过往所有的骄傲、尊严和与那个精致世界最后的联系。

偶尔,她也会帮码头上扛包的苦力缝补磨破的衣衫。就坐在脏乱的地上,借着昏暗的天光,一针一线,笨拙而专注。针脚歪歪扭扭,远不如她昔日的绣品万一,但能换来几个救命的铜板,或者一小块杂粮饼子。

她不再去想自己是谁,不再去想过去,也不再奢望未来。她将自己完全放逐到了生存的最底层,像一个最原始的、只为了一口吃食而劳作的生物。她的世界,缩小到了这条浑浊的河流,这个嘈杂的码头,和那间等待着她的、躺着病重李妈的破屋。

“渔樵”二字,曾是她和慕瑜诗词唱和时,用来象征隐逸高洁的意象。而今,她却真正体会到了“渔樵”生活最残酷、最真实的底色——那不是风花雪月的超脱,而是与泥土、汗水、饥饿和疾病紧密相连的、毫无诗意的挣扎。

一天,她拖着疲惫不堪的身体,拿着用一天劳作换来的几个铜板和半块硬邦邦的饼子回到土坯房时,发现李妈情况更加不妙。她蜷缩在干草堆上,气息微弱,脸色呈现出一种不祥的青灰色。

锦如蹲下身,将饼子掰碎,想喂她吃点东西。李妈艰难地睁开眼,浑浊的目光看了锦如许久,干裂的嘴唇翕动着,发出几乎听不见的声音:“太太……委屈您了……老奴……拖累您了……”

锦如的手僵在了半空。一股巨大的酸楚猛地冲上鼻腔,但她强行忍住了。她摇了摇头,将碎饼子小心地喂进李妈嘴里。

“别这么说,李妈。活下去,我们一起……活下去。”

这话语苍白无力,连她自己都不相信。但她还是说了出来,像是在对这绝望的命运,做最后一点无用的抗争。

喂完李妈,她走到门外,靠着冰冷的土墙滑坐下来。夜空中有稀疏的星,远处传来几声零落的狗吠。她抬起自己那双因为长期浸泡冷水和劳作而变得粗糙红肿、布满裂口的手,就着微弱的星光,呆呆地看着。

这双手,曾经抚过琴弦,执过画笔,戴过玉镯。如今,它们只会捶打脏衣,缝补破衫,捡拾残羹。

她忽然想起慕瑜绝笔信中的那句话:“望你余生,能得自在。”

自在?

她看着这双手,嘴角极其缓慢地、扯出了一丝比哭还难看的、扭曲的弧度。

这,就是他希望她得到的“自在”吗?这如同渔樵般卑微、只为一口吃食而苟延残喘的“自在”?

她没有答案。只有无边的疲惫和深入骨髓的寒冷,包裹着她,如同这沉沉的夜色。

第二十九章:苔痕

李妈终究还是没能熬过去。在一个细雨绵绵的清晨,她握着锦如的手,喉咙里发出几声如同破风箱般的、艰难的抽气声后,头一歪,也追随福叔而去了。

锦如静静地坐在干草铺边,看着李妈那张被病痛和苦难彻底刻蚀、此刻终于获得平静的脸,心中一片麻木的冰凉。连最后一点陪伴,也被这残酷的世道夺走了。

她再次独自一人,埋葬了李妈。就在福叔的坟茔旁边。没有墓碑,只有两堆微微隆起的、很快就会被荒草覆盖的土丘。

回到那间彻底空了的土坯房,一种前所未有的、绝对的孤独,如同实质的浓雾,瞬间将她吞没。房间里还残留着李妈咳嗽的气息和福叔存在过的痕迹,但此刻,这些都成了刺痛她神经的利针。

她无法再在这里待下去。每一刻呼吸,都充满了死亡和离别的味道。

她收拾起自己那少得可怜的、几乎全是捡来的破烂行李——两套打满补丁的粗布衣裤,一个豁了口的陶碗,还有那仅剩的、藏在贴身处的几枚铜板。然后,她头也不回地离开了这条承载了她最后一段集体苦难的巷子,离开了这座小县城。

她开始了一种真正的、漫无目的的流浪。没有目标,没有方向,只是沿着尘土飞扬的官道,或是荒草丛生的小径,不停地走。渴了,就掬一捧路边的溪水或雨水;饿了,就挖些野菜,或者向路过的村庄乞讨一点残羹剩饭;累了,就随便找个破庙、桥洞、甚至草堆蜷缩一晚。

她的身体以肉眼可见的速度消瘦下去,皮肤被晒得黝黑粗糙,头发干枯如草,胡乱地挽着。眼神空洞,步伐机械,像一具被抽走了灵魂的、只会移动的骨架。

她不再与人交流。偶尔有好心的农妇或行脚僧给她一点食物,她也只是麻木地接过,连一声“谢谢”都吝于出口。她的世界,缩小到了脚下的路,和寻找下一口食物的本能。

她走过被战火摧毁的村庄,见过饿殍遍野的惨状;她也走过暂时安宁的田野,看过农人在土地上艰辛地劳作。但这一切,似乎都与她无关。她只是一个旁观者,一个游荡在人间边缘的、无声的幽灵。

一次,为了躲避一场突如其来的暴雨,她钻进了一个荒废已久的山神庙。庙宇破败不堪,神像倾颓,蛛网密布,空气中弥漫着潮湿的霉味和尘土的气息。她蜷缩在神像底座下一个相对干燥的角落,听着外面哗啦啦的雨声,感到一种奇异的、与世隔绝的安宁。

雨水从屋顶的破洞滴落,在长满青苔的砖石地面上,汇成一小滩浅浅的水洼。她怔怔地看着那水洼边、墙壁脚下,那些在阴暗潮湿环境中顽强生长着的、厚厚的、碧绿的苔藓。

它们不需要阳光,不需要肥沃的土壤,只需要一点点水分和阴暗,就能默默地、执着地蔓延开来,覆盖掉残破的砖石,为这死寂的废墟,带来一线卑微而顽强的生机。

她伸出手指,轻轻触碰那冰凉湿滑的苔痕。一种极其微弱的、类似于共鸣的震颤,从指尖传达到了她早已麻木的心底。

她不像那些需要精心呵护的花卉,也不像那些高大挺拔的树木。她更像这苔藓。被命运抛掷在最阴暗、最不堪的角落,失去了所有光鲜和依靠,却依然凭借着生命最原始的本能,在绝望的缝隙里,艰难地、沉默地,存活着。

不需要意义,不需要价值,甚至不需要被看见。

只是活着。如同这苔痕,覆盖着废墟,本身也成了废墟的一部分。

雨渐渐停了。夕阳的光线从破洞斜射进来,在布满苔痕的地面上投下几道斑驳的光柱,尘埃在光柱中飞舞。

锦如缓缓站起身,拍了拍身上的尘土,拿起她那小小的包袱,走出了山神庙。

门外,雨后的空气清新而寒冷,远山如黛,天际挂着一弯淡淡的彩虹。

她看了一眼那彩虹,眼神依旧空洞,没有任何欣赏或感触。

然后,她低下头,继续沿着那条泥泞的、不知通向何方的小路,一步一步,慢慢地,向前走去。

像一道移动的、无声的苔痕,在这荒凉的人世间,留下几乎无法察觉的、生存过的痕迹。

第三十章:偶遇

流浪的时日久了,连时间本身也失去了意义。锦如不知道自己走了多久,也不知道自己身在何处。她穿过丘陵,越过河谷,从一个陌生的地域,漂移到另一个更加陌生的地域。她的足迹杂乱无章,仿佛只是在广袤的土地上,无意识地画着一道道苍凉而徒劳的线条。

她的身体似乎适应了这种极度匮乏和劳顿的生活,虽然依旧瘦削,却奇异地生出一种麻木的韧性。她能连续行走一整天而不知疲倦(或者说,疲惫已成为常态),能吞咽下任何勉强可以果腹的东西而面不改色,能在任何恶劣的环境下倒头就睡。她的心灵,也如同被风沙磨砺过的石头,粗糙,坚硬,隔绝了大部分外界的刺激。

直到那个黄昏。

她沿着一条废弃的、长满荻花的古河道行走,想在天黑前找到一处可以过夜的地方。夕阳将荻花染成一片苍茫的金色,风吹过,花浪起伏,发出沙沙的声响,如同无数冤魂在低语。

就在这片荒芜的景色中,她看到了一个人影。

那人坐在河边一块巨大的、被水流冲刷得光滑的卵石上,穿着一身洗得发白的灰色僧袍,背对着她,面朝着流淌的河水和不远处一座横跨河面的、残破的石桥。身影瘦削,肩背却挺得笔直,透着一种异常的安静,仿佛已与这暮色中的荒河、残桥、荻花融为一体。

锦如的脚步顿住了。一种莫名的、久违的警惕感,让她停在了距离那人十几步远的地方。她本能地想绕开,但环顾四周,这片河滩开阔,并无其他更好的栖身之所。

就在她犹豫之际,那人似乎察觉到了身后的动静,缓缓地转过了头。

时光,仿佛在那一刻凝固了。

夕阳的余晖勾勒出那张脸的轮廓——清癯,苍白,颧骨突出,眼窝深陷。曾经温文尔雅的气质已被一种深沉的、近乎枯寂的平静所取代。但那双眼睛,那双曾经闪烁着理想光芒、也曾流露出复杂挣扎的眼睛,锦如至死也不会认错。

是陈慕瑜。

他没有死。

他就坐在那里,穿着僧袍,剃去了头发,成了一个僧人。面容平静无波,看着她的眼神,像是在看一个完全陌生的人,又像是穿透了她,看到了某种更遥远的东西。

锦如僵立在原地,浑身的血液仿佛瞬间冲上头顶,又在下一秒冻结成冰。她张了张嘴,却发不出任何声音。胸腔里像是有什么东西炸开了,剧烈的震动让她几乎站立不稳。

震惊,荒谬,难以置信……无数种情绪如同决堤的洪水,冲垮了她多年来用麻木和绝望筑起的堤坝。她以为早已死去的丈夫,那个让她爱过、恨过、怨过、最终以为阴阳永隔的人,竟然以这样一种方式,出现在她面前?在这荒郊野岭?以一个僧人的身份?

慕瑜的目光在她脸上停留了片刻,那目光里没有惊喜,没有愧疚,没有激动,甚至没有一丝一毫的波澜。就像看一株草,一块石头,一个与这天地间任何其他存在并无不同的物体。

然后,他微微颔首,算是打过了招呼,便又缓缓地转回头去,继续面向着那流淌的河水和残破的石桥,恢复了之前那石雕般的姿态。

仿佛她的出现,只是一阵无关紧要的风,吹过,便了无痕迹。

锦如死死地盯着那个背影,指甲深深掐入掌心,带来尖锐的痛感,才让她确认这不是幻觉,不是梦境。

她想过无数次重逢的场景,在蕴玉山房的废墟上,在某个战火纷飞的街头,甚至是在阴曹地府……却从未想过,会是这样。

没有痛哭流涕的忏悔,没有劫后余生的庆幸,没有久别重逢的激动。

只有这死水微澜般的平静,和这比陌生人更甚的、彻骨的漠然。

他活着。但他似乎,已经不再是那个陈慕瑜了。

而她呢?这个衣衫褴褛、形销骨立、如同乞丐般站在他面前的妇人,还是那个他记忆中的宋锦如吗?

巨大的荒谬感和一种深入骨髓的凄凉,像冰冷的河水,瞬间淹没了她。

她看着他僧袍下清瘦挺直的背影,又低头看了看自己这双布满老茧和污垢的手,最终,什么也没有说。

她默默地转过身,沿着来时的路,一步一步,慢慢地,离开了这片河滩,离开了那个坐在夕阳残照里的、熟悉的陌生人。

身后,只有风吹荻花的沙沙声,和河水永不停歇的、流淌的呜咽。

这一次偶遇,像一颗投入古井的巨石,在她死寂的心湖里,激起了滔天巨浪,却又在转瞬间,被更深的、更无望的寂静,重新吞没。

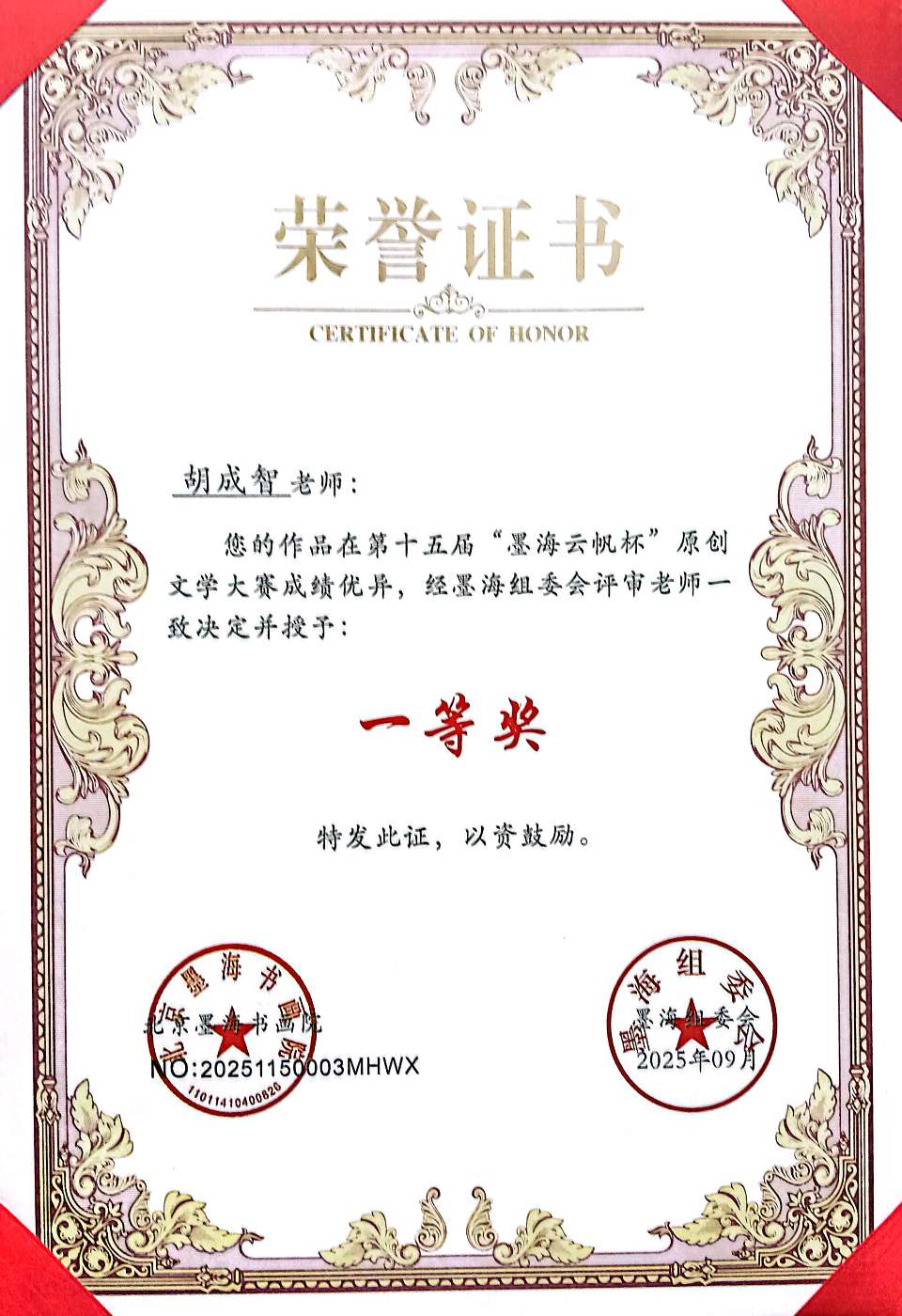

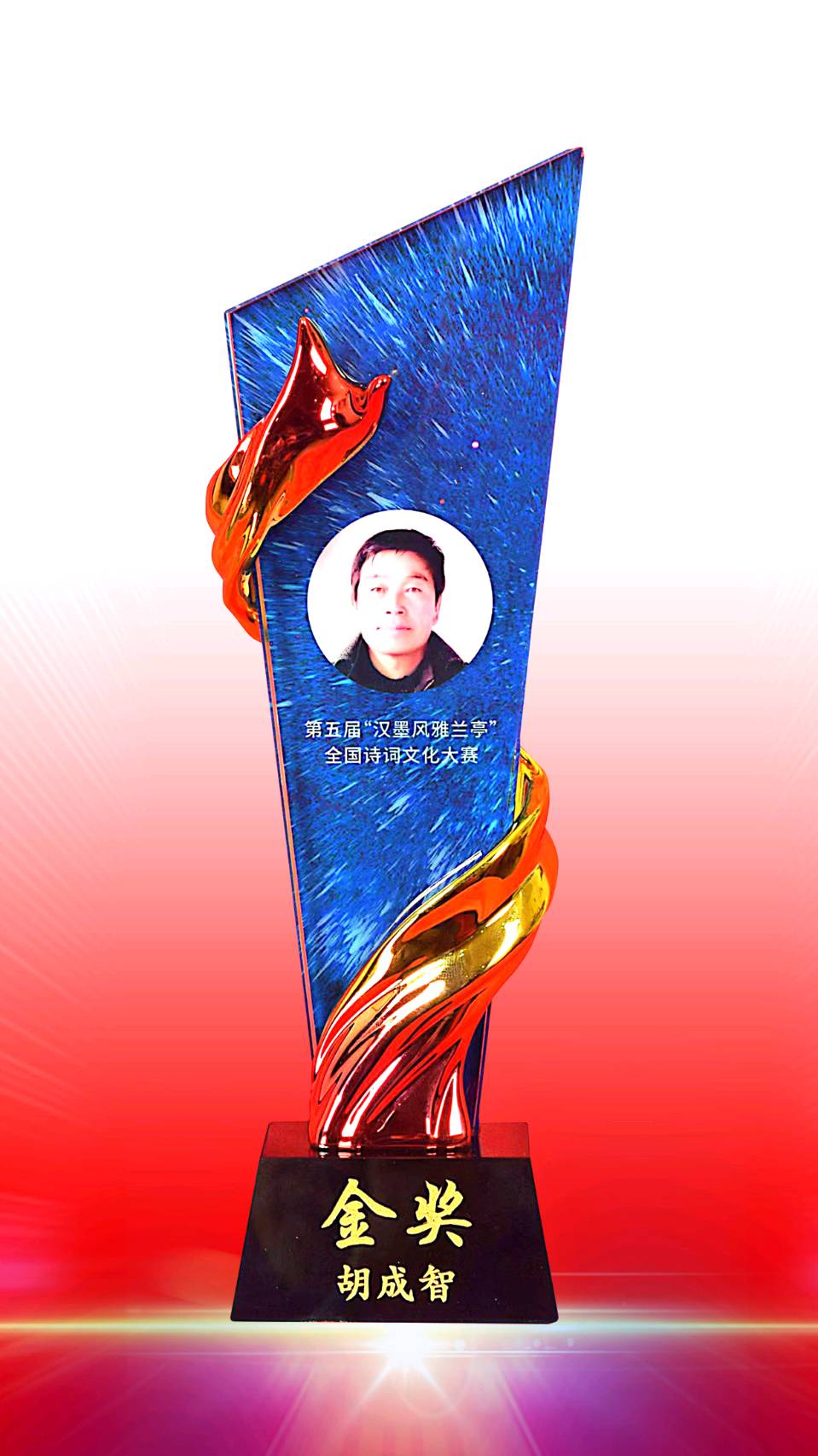

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点