第十一章 惊雷

门内的光线流淌出来,将苏文卿湿透的身影勾勒出一圈朦胧的光边。她站在雨里,像一株被狂风摧折的芦苇,瑟瑟发抖,却执拗地挺立着。雨水顺着她的发梢、脸颊、衣角不断滴落,在她脚下积成一小片暗色的水渍。

秦克渊脸上的震惊如同被冻住的湖面,久久无法化开。他握着书卷的手指关节因用力而泛白,目光死死锁住门外这个不该在此时此地出现的女人。他看到她苍白的脸上交织的雨水与泪水,看到她眼中那种近乎疯狂的、破釜沉舟的决绝,那绝不是他平日里认识的、那个温婉端庄、循规蹈矩的“表嫂”。

“你……”他的喉咙有些发紧,声音干涩,“你知道你在做什么吗?快回去!”后面一句,带上了命令式的急促,他甚至下意识地想关上门,将这突如其来的、足以焚毁一切的危险隔绝在外。

但苏文卿的动作更快。她向前一步,用身体抵住了即将合拢的门扇。冰冷的门板硌得她生疼,但她毫不在意。她仰起脸,雨水模糊了她的视线,却让她的声音异常清晰,带着一种玉石俱焚的颤栗:

“我知道!我比任何时候都清楚!”她的胸口剧烈起伏,话语如同决堤的洪水,汹涌而出,“我听说了!‘公车上书’……他们会杀了你的!伯渊……老爷他怕受牵连,他会把你交出去的!你不能留在这里等死!”

秦克渊的眉头紧紧拧在一起,眸中神色变幻,有惊愕,有不解,更有一丝被触动了的复杂情绪。“这是我的选择,我的担当。与苏家无关,更与……你无关。”他刻意加重了“你”字,试图划清那条早已摇摇欲坠的界限。

“与我无关?”苏文卿像是被这句话刺痛,猛地摇头,湿透的发丝黏在脸颊,更添几分凄厉与狼狈,“怎么会与我无关?!你告诉我‘行到水穷处’不能只是‘坐看’,要‘掘井’,要‘寻路’!你告诉我不能只沉湎诗酒风流,要看看这天下!你……你就像一道雷,劈醒了我!让我看到我自己活得像口枯井,像个囚徒!现在你这道雷要把自己烧毁了,你却告诉我……与我无关?!”

她几乎是嘶吼着说出这些话,积压了太久的情感、委屈、恐惧、崇拜、还有那无法言说的爱慕,在这一刻找到了唯一的宣泄口,不管不顾地倾泻在眼前这个男人身上。

秦克渊彻底怔住了。他看着她因激动而泛红的脸颊,看着她眼中燃烧的、几乎要将他一同点燃的火焰,听着她那些将他平日言论奉若圭臬、甚至融入骨血的话语。他从未想过,自己那些在旁人看来离经叛道、甚至大逆不道的言论,竟在这个深宅妇人的心中,激起了如此惊涛骇浪。

一种前所未有的悸动,混合着巨大的危险信号,在他心头炸开。他不是木头,他能感受到这汹涌情感背后的含义。这超越了同情,超越了理解,这是一种……孤注一掷的托付。

“你……”他艰难地开口,声音沙哑,“你不该来。这会毁了你。”

“毁了我?”苏文卿凄然一笑,那笑容在雨夜中显得格外刺眼,“我早就被毁了!在那座华丽的坟墓里,在那日复一日的‘无聊’里,我的魂早就死了!是你……是你让我觉得我还活着,哪怕这种‘活着’的感觉,是这么痛,这么可怕!”

她伸出手,冰凉的手指颤抖地抓住他扶在门框上的手腕。那冰冷的触感,让秦克渊浑身一僵,仿佛被一道电流击中。

“克渊……”她第一次,抛开了所有的称谓,直接唤出了他的名字,声音低了下去,带着泣音和一种令人心碎的哀求,“走吧……趁现在,离开苏州……活下去……”

她的手指是那么凉,她的眼神是那么热。冰与火交织,理智与情感在他脑中激烈交战。他看着她雨水淋漓的脸,那上面有绝望,有勇气,有一种摒弃了世俗一切伪装的、原始而动人的真实。

就在这僵持的、空气都仿佛凝固的瞬间,远处隐约传来了巡夜家丁的灯笼光点和模糊的交谈声,正朝着听荷轩的方向而来。

秦克渊脸色一变。苏文卿也听到了,她抓住他手腕的手指猛地收紧,眼中充满了惊恐。

来不及了!

秦克渊眼中闪过一丝决断。他反手握住她冰凉的手腕,用力将她拉进屋内,随即迅速而轻巧地关上了门,将外面的风雨和潜在的危险,暂时隔绝。

“砰”的一声轻响。

门内,是另一个世界。烛光摇曳,书卷的气息弥漫。两个人,浑身湿透,气息不稳,在狭小的空间里相对而立。手腕上传来的、属于男性的、温热而有力的触感,让苏文卿浑身战栗,几乎站立不稳。她抬眸,对上他深邃复杂的目光。

窗外,雨声更急了。一道惨白的闪电撕裂夜幕,短暂的寂静后,惊雷炸响,滚滚而来,震得窗棂嗡嗡作响。

这一声惊雷,不仅响在天际,更炸响在两人之间,炸响了这注定无法平静的雨夜,也预示着一场更大的风暴,即将来临。

---

第十二章 烛影

门扉合拢,将雨声隔绝在外,显得沉闷而遥远。屋内,只剩下烛火燃烧时轻微的噼啪声,以及两人急促而压抑的呼吸声。

苏文卿被秦克渊拉进来,惯性使然,踉跄了一下,几乎撞进他的怀里。她慌忙站稳,抽回自己的手腕。那被他握过的地方,如同被烙铁烫过,残留着灼热的触感,与她浑身冰冷的湿意形成鲜明对比,让她心慌意乱。

秦克渊也迅速松开了手,后退半步,拉开了距离。他的胸膛微微起伏,显然刚才那一刻的惊险与决断,也耗费了他极大的心力。烛光在他脸上投下明明暗暗的光影,让他平日清朗的轮廓显得有些晦涩难明。

“得罪了,嫂……苏小姐。”他改了口,声音低沉,带着一丝不易察觉的紊乱。

这一声“苏小姐”,让苏文卿心头一颤。它划清了些许界限,却又仿佛承认了她刚才那句“我是苏文卿”的宣言。

她环顾四周。这是她第一次进入“听荷轩”的内室。陈设简单,一床,一桌,一椅,一书架。桌上堆满了书籍、地图和散乱的稿纸,墙上挂着一柄装饰用的长剑,除此之外,再无长物。空气中弥漫着墨香、旧书页的味道,以及一种属于他的、清冽的男性气息。这里,与苏伯渊那间充斥着古玩玉器、熏香袅袅的书房,截然不同。

“他们……可能会搜过来。”苏文卿低声道,声音里还带着未散尽的惊恐。她听着外面似乎渐近的脚步声,身体不由自主地微微发抖。

秦克渊走到窗边,掀开一条缝隙,警惕地向外看了看,随即放下。“暂时过去了。”他转过身,看着浑身湿透、狼狈不堪的她,眉头微蹙,“你这样会染上风寒。”他走到床边,拿起自己一件叠放着的、半旧的青色外袍,递给她,“先披上。”

他的动作自然,带着一种不容置疑的关切。苏文卿犹豫了一下,还是接了过来。袍子上还残留着他的体温和那股熟悉的松墨气息,将她紧紧包裹,带来一种奇异的、令人安心的暖意。她将湿冷的身子缩进宽大的袍子里,仿佛找到了一个暂时的避难所。

两人一时无话。气氛尴尬而微妙。烛影在墙上轻轻晃动,将他们的影子拉长、扭曲,交织在一起。

“你……不该来的。”秦克渊重复了之前的话,但语气不再是最初的斥责,而是带着一种沉重的、复杂的叹息。“你可知,若被人发现,你将万劫不复。”

“我知道。”苏文卿抬起头,烛光映照下,她的眼睛湿漉漉的,却异常明亮,“但我更知道,如果今晚不来,如果……如果你真的出了什么事,我余生都将在悔恨中度过。那种‘无聊’的痛苦,比万劫不复更可怕。”

她的话,再次撞击着秦克渊的心。他看着她,这个看似柔弱的女子,体内竟蕴含着如此决绝的力量。他想起自己平日的抱负,口口声声要打破枷锁,唤醒世人,而眼前这个女人,却先一步为了他,打破了禁锢她自身最沉重的枷锁。

“那些道理……我平日胡说八道,你不必当真。”他移开目光,看向跳动的烛火,语气有些艰涩。

“不!”苏文卿急切地反驳,向前迈了一小步,“那不是胡说八道!那是……那是光!是我在黑暗里看到的,唯一的光!”她的声音哽咽了,“你们在外面,为了家国天下,甘冒奇险。而我……我困在这四方天地里,什么也做不了。我唯一能做的,就是……就是不希望这光熄灭。”

她的泪水再次涌出,顺着苍白的脸颊滑落,滴在青色的袍子上,洇开深色的痕迹。

秦克渊的心,被这滚烫的泪水灼伤了。他从未想过,自己的言行,会对一个深闺女子产生如此巨大的影响。这种被如此纯粹、如此炽烈地需要着、信仰着的感觉,让他感到震撼,也感到一种沉甸甸的责任。

他转过身,面对着她。烛光下,她的脆弱与坚强,她的恐惧与勇敢,如此矛盾又和谐地交织在一起,构成了一种惊心动魄的美。

“苏小姐,”他的声音低沉而郑重,“秦某……一介书生,身无长物,前途未卜,甚至生死难料。你的……厚爱,我承受不起,亦无法回报。”

这是明确的拒绝。苏文卿的心,像被一只冰冷的手攥紧,疼得她几乎窒息。她低下头,泪水落得更凶。

“我……我不是来索要回报的。”她声音微弱,如同蚊蚋,“我只是……只是想让你知道,在这世上,并非所有人都觉得你是错的。有一个人……懂你,敬你,盼着你……活下去。”

最后三个字,她几乎是用气音说出来的,却带着千钧之力。

秦克渊沉默了。他看着眼前这个泪如雨下的女子,看着她身上属于自己的宽大袍子,感受着这密闭空间里弥漫的、绝望而悲壮的气息。理智告诉他,必须立刻送她离开,斩断这危险的联系。但情感上,那根名为“感动”的弦,已被拨动,发出嗡嗡的鸣响。

窗外,风雨声似乎小了一些。但屋内的空气,却更加粘稠,更加灼热。

他鬼使神差地,抬起手,想要替她拭去脸上的泪水。那手指在空中停顿了一下,终究还是缓缓落下,极其轻柔地,用指腹拂去了她颊边的一滴泪珠。

他的指尖带着温热的体温,触碰到她冰凉的肌肤。苏文卿浑身猛地一颤,如同过电一般。她抬起泪眼,难以置信地望着他。

他的眼神,不再是之前的清明与疏离,而是充满了复杂的挣扎、怜惜,以及……一丝她不敢确认的、微弱的情动。

四目相对。

烛影,再次剧烈地摇晃了一下。

这一触,如同星火,落在了早已铺满干柴的心原上。沉默,不再是尴尬,而是变成了某种更危险、更暧昧的酝酿。

---

第十三章 心狱

秦克渊的手指如同被烫到一般,迅速收了回去。他背过身,深吸了一口气,试图平复胸腔里那失控的擂鼓之声。他怎能……他怎能对她做出如此逾越的举动?她是表嫂,是苏伯渊的妻子!即便她抛却了身份前来,即便她话语真挚感人,这层伦常关系,依旧是一道他无法、也不该跨越的天堑。

“你……你快把袍子裹好,我寻个机会,送你回去。”他的声音恢复了冷静,甚至带着一丝刻意营造的冰冷,“今夜之事,就当从未发生过。你……忘了吧。”

“忘了?”苏文卿看着他僵硬的背影,那刚刚因他指尖触碰而升起的一丝微弱的希望,瞬间被这冰冷的言语击得粉碎。一股巨大的委屈和绝望涌上心头。“你让我如何能忘?克渊,你看着我!”她几乎是带着哭腔命令道。

秦克渊没有转身。

苏文卿绕到他面前,强迫他面对自己。她仰着头,脸上泪痕未干,眼神却执拗得可怕:“你看着我!告诉我,你看着我的时候,看到的只是‘苏伯渊的妻子’吗?只是那个循规蹈矩的‘表嫂’吗?难道……就没有一丝一毫,是‘苏文卿’?是这个活生生的、会痛会怕、也会为了某个人不顾一切的‘苏文卿’吗?”

她的质问,如同利剑,直刺他试图坚守的内心堡垒。

秦克渊被迫看着她。烛光下,她褪去了平日作为苏家少奶奶的端庄持重,湿发贴额,衣衫不整,裹着他的男式外袍,显得那么脆弱,又那么……真实。是的,真实。他无法否认,在书房论道时,在荷塘遥望时,在方才她不顾一切闯入时,他看到的,从来就不只是一个符号般的“表嫂”。他看到了她的聪慧,感受到了她被困锁的灵魂的悸动,甚至……欣赏她那被礼教压抑的、如火般炽热的内里。

但正是这份欣赏与触动,让他感到恐惧。他身负理想,前路荆棘密布,岂能耽于儿女私情?更何况,是如此不容于世的、悖逆伦常的情感!

“看到又如何?看不到又如何?”他闭上眼,声音里带着压抑的痛苦,“世事并非只有对错,更有规矩伦常!你是苏伯渊明媒正娶的妻子,这是无法改变的事实!我秦克渊纵使狂悖,也绝不能做那等……苟且之事!”

“苟且……”苏文卿重复着这两个字,脸色瞬间惨白如纸,踉跄着后退一步,仿佛被抽走了所有力气。原来在她心中那惊心动魄、甘愿飞蛾扑火的情感,在他眼里,竟只是“苟且”?

一种深入骨髓的羞辱感,淹没了她。

“所以……在你心中,那些冰冷的规矩,比一个活生生的人的心,更重要吗?”她的声音轻得像一缕烟,带着无尽的悲凉,“你口口声声要打破世界的枷锁,为何……为何独独不敢打破这束缚你我的枷锁?”

秦克渊猛地睁开眼,眼中血丝隐现:“这不一样!那是家国大义,这是……”

“这是什么?”苏文卿凄然打断他,“这只是微不足道的儿女私情,是吗?所以就可以轻易牺牲,轻易践踏?”她指着自己的胸口,泪水无声滑落,“可这里……会疼啊!它不像你们的理想那么伟大,但它……是真的啊!”

她的话,像一把钝刀,在他心上来回切割。他何尝不知这是真的?他方才失控的指尖,他此刻狂跳的心,无一不在诉说着这份“真实”。可他背负的东西太多,太沉重。他不能……他不能将她拖入这万劫不复的深渊。

“回去吧,文卿。”他终于叫出了她的名字,却是在下着最后的逐客令,声音疲惫而沙哑,“趁一切还来得及。你还有业儿,你还有……你的人生。不要因为我这个朝不保夕的人,毁了一切。”

“业儿……我的人生……”苏文卿喃喃着,脸上露出一抹比哭还难看的笑容,“是啊,我还有业儿,我还有这苏家少奶奶的‘人生’。”她看着秦克渊,眼神渐渐从炽热转为一种死寂的冰冷,“你放心,我不会再纠缠你了。今晚……是我失态了,是我……不知廉耻。”

她说着,缓缓脱下身上那件还带着他体温的青色外袍,动作缓慢而僵硬,仿佛在剥离自己一层皮肤。她将袍子叠好,轻轻放在旁边的椅子上。

“袍子……还你。”她低声道,不再看他,转身向门口走去。

她的背影,是那么单薄,那么决绝,仿佛这一走,便再也不会回头。

秦克渊看着她的背影,看着那件被叠得整整齐齐的袍子,心脏像是被一只无形的手狠狠攥住,疼得他几乎无法呼吸。他张了张嘴,想喊住她,想告诉她不是这样的,想将她紧紧拥入怀中,抹去她所有的泪水与悲伤。

但最终,他还是什么都没有做。他只是死死地握紧了拳头,指甲深深陷入掌心,渗出血丝,用这肉体上的疼痛,来压制那即将冲破牢笼的情感洪流。

理智战胜了情感,伦常压制了真心。他亲手,将她推回了那个华丽的牢笼,也为自己打造了一座新的、名为“愧疚”与“遗憾”的心狱。

苏文卿的手,搭上了门闩。冰冷的触感,让她彻底清醒。

门外,雨似乎快要停了。只有零星的雨滴,从屋檐落下,发出单调而寂寞的“滴答”声。

这一夜,有人心死,有人心狱已成。

---

第十四章 余烬

苏文卿如同游魂般回到了西厢房。采薇早已急得如同热锅上的蚂蚁,见她浑身湿透、失魂落魄地回来,吓得魂飞魄散,连忙上前搀扶,压低声音带着哭腔:“太太!您可算回来了!刚才老爷派人来问过您是否安寝,奴婢差点就瞒不住了!”

苏文卿仿佛没有听见,任由采薇替她脱下湿冷的衣裙,用干爽的布巾擦拭身体,换上干净的寝衣。整个过程,她一言不发,眼神空洞,如同一个被抽走了灵魂的精美瓷偶。

采薇看着她苍白得没有一丝血色的脸,以及那死水般的眼神,心中又怕又痛,却不敢多问,只能默默服侍她躺下,吹熄了灯烛。

黑暗中,苏文卿睁着眼睛,望着帐顶模糊的轮廓。身体是温暖干燥了,但心,却比刚才在雨中更加冰冷,如同浸在了三九天的寒潭里。

他最后那决绝的眼神,那冰冷的“苟且”二字,如同两把淬毒的冰锥,反复穿刺着她的心脏。所有的勇气,所有的炽热,所有的孤注一掷,在那两个字面前,都显得那么可笑,那么不堪一击。

原来,从头到尾,都只是她一个人的痴心妄想,一个人的飞蛾扑火。他或许对她有片刻的动容,有理智之外的怜惜,但终究,抵不过他那“家国大义”,抵不过那该死的“规矩伦常”!

“欲望不能满足便痛苦……” 她现在体会到的,是欲望被彻底否定、被践踏成泥的痛苦。这痛苦,远比苏伯渊带来的麻木要尖锐千倍、万倍!它不仅仅源于求而不得,更源于自我价值的彻底崩塌——她抛却了一切去追寻的光,原来根本不屑于照亮她这片卑微的泥沼。

泪水,早已流干。只剩下无边无际的荒凉与自嘲。

她想起业儿软糯的呼唤,想起苏伯渊那例行公事的“关怀”,想起这深宅大院里日复一日的晨昏定省、琐碎家务……这就是她的人生。她试图挣脱,试图去寻找一口“井”,一条“路”,结果却发现,那井是幻影,那路是悬崖。

她还能回到过去吗?回到那个对一切都麻木、在“无聊”中慢慢窒息的状态?回不去了。经历了今晚这般惊心动魄的燃烧与毁灭,她再也无法假装什么都没有发生过。那团被秦克渊点燃的火,虽然被他亲手扑灭,却已将她内心的荒原烧成了灰烬,再也无法恢复原状。

从此以后,她将带着这满心的灰烬,在这华丽的坟墓里,行尸走肉般地活下去。

与此同时,“听荷轩”内。

秦克渊同样一夜未眠。他坐在桌前,烛火早已燃尽,只有窗外透进的、雨后天青的微弱曦光,勾勒出室内模糊的轮廓。

那件青色外袍,依旧叠放在椅子上,像一个无声的控诉。空气中,仿佛还残留着她身上淡淡的、混合着雨水与女性体香的气息。

他后悔了吗?他不知道。他只知道,当她那决绝而悲伤的背影消失在门口时,他感到一种前所未有的空虚与疼痛。他一遍遍告诉自己,这样做是对的,是为了她好,是为了不让她陷入更悲惨的境地。

可是,“对”的选择,为何会让人如此痛苦?

他想起她质问他的话——“你口口声声要打破世界的枷锁,为何独独不敢打破这束缚你我的枷锁?”

他无法回答。

他的理想是打破旧世界的枷锁,建立一个崭新的、强大的中国。可这理想,本身是否也成了一种枷锁,锁住了他作为“人”最原始、最真实的情感?他倡导自由、平等,却连追求一份发自真心的情感的勇气都没有?

这是一种深刻的悖论与讽刺。

他看着自己掌心那四个清晰的、渗着血丝的指甲印,苦笑。他用肉体的疼痛来惩罚自己,也来铭记今晚——铭记有一个女子,曾为他如此勇敢,又被他如此残忍地伤害。

天,快亮了。

新的一天即将开始,仿佛什么都没有改变。苏府依旧会井然有序,苏伯渊依旧会去打理生意,下人们依旧会各司其职。

只有他知道,有什么东西,已经彻底改变了。在他心里,也在那个名叫苏文卿的女子的心里。

那团名为“欲望”的火焰,表面上已经熄灭,只余下冰冷的灰烬。但谁能保证,在未来的某个时刻,一阵风吹过,这些灰烬之下,不会重新爆发出更炽热、更绝望的火焰呢?

晨曦微露,照亮了昨夜风雨的痕迹,却照不亮两颗沉沦在各自心狱中,布满灰烬的灵魂。

---

第十五章 暗流

翌日,苏府表面平静无波,仿佛昨夜那场惊心动魄的雨夜奔袭,只是一场幻梦。

苏文卿称病,免了晨昏定省,连业儿都被奶嬷嬷带远了些,怕吵着她“静养”。她躺在床榻上,帐幔低垂,隔绝了外界的光线。她闭着眼,却并未睡着。脑海中反复回放的,是秦克渊最后那冰冷决绝的眼神,以及那两个字——“苟且”。每一次回想,都像有一把锉刀,在她心上缓慢而用力地锉磨着,带来绵长而尖锐的痛楚。

采薇端着清淡的粥菜进来,小心翼翼地将帐幔挂起一角,轻声道:“太太,用些早膳吧,您一夜未食,身子会受不住的。”

苏文卿睁开眼,目光空洞地看了采薇一眼,又缓缓闭上,摇了摇头。

“太太……”采薇的声音带上了哭音,“您这是何苦……”

何苦?苏文卿在心中冷笑。是啊,她这是何苦?用自己全部的热忱与尊严,去换取一场羞辱与心死。她连苦的资格都没有,因为这一切,都是她自找的。

晌午时分,苏伯渊竟破天荒地来了西厢房。他穿着外出的锦袍,身上带着一丝酒气,想来是刚应酬回来。他走到床前,看着帐中形容憔悴、闭目不语的苏文卿,眉头微蹙。

“听说你身子不适?可请了大夫?”他的语气,依旧是那种缺乏真正关切的、程式化的询问。

苏文卿没有睁眼,只是微弱地“嗯”了一声。

苏伯渊站了一会儿,似乎觉得无话可说,便道:“好生将养着。业儿那边,有奶嬷嬷看着,你不必操心。”顿了顿,他又像是随口提起,“克渊表弟……今日一早,便自行离府了。说是去广州的船期提前了。”

苏文卿的身体几不可察地僵硬了一下,藏在锦被下的手指猛地攥紧了被角。他……走了。就这样走了。连一声道别都没有。不,他们之间,早已无别可道。

“走了……也好。”她听到自己干涩的声音,如同枯叶摩擦,“免得……给府上招惹麻烦。”

苏伯渊似乎对她的反应很满意,点了点头:“你能如此想,最好不过。他那种狂生,迟早要惹出大祸,早些离开,对大家都好。”他又站了片刻,嘱咐了采薇几句要好生伺候,便转身离开了。

脚步声远去。

苏文卿缓缓睁开眼,望着帐顶繁复的绣样,眼神空洞,没有泪,也没有光。

他走了。带着他的理想,他的抱负,他的家国天下,离开了苏州,也彻底离开了她的世界。她这场短暂而荒谬的、一个人的爱情,尚未开始,便已仓促落幕。

她应该死心了。彻底地死心。

可是,为什么心口那片被烧成的灰烬,依旧在隐隐作痛?为什么当他离开的消息传来时,她还是会感到一种撕裂般的空虚?

她知道,有些东西,一旦被唤醒,就再也无法真正沉睡。比如欲望,比如痛苦,比如……那求而不得的、刻骨的思念。

往后的日子,她或许会继续扮演好苏家少奶奶的角色,相夫教子,管理内宅,在旁人眼中,她依旧是那个温婉贤淑、无可挑剔的苏文卿。

但只有她自己知道,那个真实的苏文卿,已经在那场雨夜中死去了。活下来的,只是一具戴着完美面具、内里却早已被掏空、只剩下无尽灰烬与暗流的空壳。

这苏家大宅的平静水面下,一股名为“绝望”的暗流,开始悄然涌动,等待着下一次的爆发,或许,那将是毁灭性的。

春花已谢,秋月未升。漫长的、灰烬般的时光,开始了。

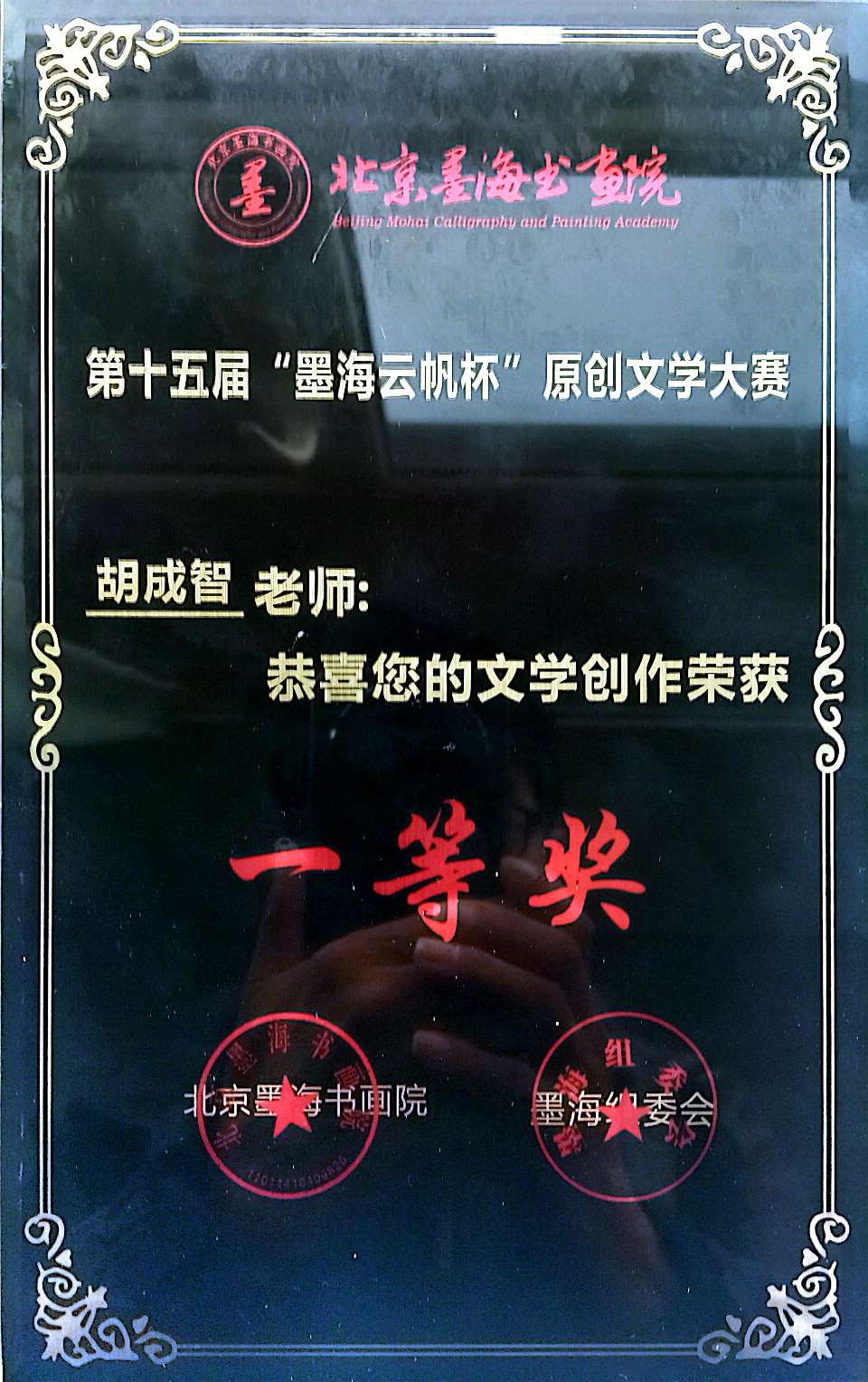

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点