第六章 涟漪乍破

自那支铅笔与那张短笺之后,苏文卿觉得自己的世界,仿佛被投入石子的古井,表面的平静再也无法维持。那涟漪,一圈圈,由内而外,震荡着她每一根细微的神经。

她开始变得异常敏感。清晨醒来,窗外麻雀的啁啾,在她听来不再是往日的烦闷,而带着一种莫名的、跃动的节奏。丫鬟们洒扫庭院的脚步声,也变得清晰可辨,她甚至会下意识地去分辨,那脚步声里,有没有一个与众不同的、更沉稳利落的节奏——属于“听荷轩”那位表少爷的。

她依旧每日晨昏定省,伺候婆母,管理内务,教导业儿。一切如常。但在那完美的、无懈可击的苏家少奶奶的躯壳之下,另一个“苏文卿”正在苏醒。这个“苏文卿”会在他可能经过的回廊下,不着痕迹地放缓脚步;会在晚膳时,留意他喜欢哪一道菜,又会将哪一道菜略动一筷便不再触碰;会在无人处,反复咀嚼他那些关于“舆地”、“机械”的只言片语,试图在脑海中勾勒出一个她完全陌生的、广阔而充满冒险精神的世界图景。

这种关注是隐秘的,带着罪恶感的甜蜜。她知道自己走在一条危险的边缘,脚下便是万丈深渊。“欲望的囚徒”——她时时用这句话来警醒自己。她对苏伯渊,或许早已是囚徒;难道如今,又要自愿成为另一股陌生浪潮的囚徒吗?

这日午后,业儿睡着了。屋内静悄悄的,只有西洋座钟钟摆规律的“滴答”声,切割着凝滞的时光。苏文卿鬼使神差地,又从妆奁底层取出了那张薛涛笺。铅笔的字迹,因反复摩挲,边缘已有些模糊。她的指尖轻轻划过那些硬朗的笔画,仿佛能感受到落笔时的那份力量。

“寓教于戏……”她喃喃自语。这理念,与她自幼所受的“板子底下出孝子,严师门下出高徒”的训导,是何等不同!它背后代表的,是一种对天性的尊重,一种更温和、也更强大的自信。这与秦克渊身上那股不驯的、仿佛能冲破一切枷锁的气息,如出一辙。

她忽然想起昨夜,苏伯渊难得地留在她房中过夜。依旧是那套熟悉的程序,带着酒气的亲吻,略显粗暴的抚弄,然后是短暂的沉迷与迅速的疏离。当他沉沉睡去,发出均匀的鼾声时,她睁着眼,望着帐顶繁复的刺绣,只觉得浑身冰冷。那一刻,她无比清晰地意识到,她与身边这个名为“丈夫”的男人,在灵魂上,隔着一条无法逾越的鸿沟。他需要的,只是一个温顺的、能替他管理内宅、繁衍子嗣的“太太”;而她内心深处那片渴望被理解、被点燃的荒原,他从未看见,也永不会涉足。

一滴滚烫的泪,毫无预兆地滑落,正好滴在笺纸上,“寓教于乐”的“乐”字,瞬间氤氲开一小团模糊的湿痕。她慌忙用袖子去蘸,却越弄越糟。一种莫名的恐慌攫住了她,仿佛这被泪水玷污的,不是一张纸,而是她内心深处那点刚刚萌芽的、见不得光的念想。

就在这时,外间传来采薇刻意压低、却难掩兴奋的声音:“太太,表少爷……表少爷往这边来了,说是寻一本什么……什么《海国图志》的册子,老爷说可能收在您这边的书房里了。”

心,猛地一下,像是被一只无形的手攥紧,然后又疯狂地擂动起来。苏文卿手忙脚乱地将笺纸塞回原处,对着镜子飞快地整理了一下鬓角与衣襟。镜中的女子,双颊泛着不正常的红晕,眼神慌乱,如同受惊的小鹿。

她深吸一口气,强迫自己镇定下来。“别人的评价对他来说就越不重要。” 她再次想起这句话。那么,对她自己呢?她能否也不在乎别人的评价,不在乎这深宅大院的规矩,仅仅作为“苏文卿”,去面对那个代表着“墙外世界”的男子?

脚步声已在门外响起。清晰,稳定,每一步,都像踩在她的心尖上。

---

第七章 图志

秦克渊站在西厢房外间的小书房门口,并未立刻踏入。他微微躬身,语气恭敬:“叨扰嫂嫂了。”

苏文卿背对着他,正假装在书架前翻找,闻声转过身,努力让自己的声音听起来平静无波:“表弟不必多礼,请进。可是要找《海国图志》?”

“是。”秦克渊迈步进来,他的身影似乎瞬间让这间充斥着脂粉气和书卷气的小书房变得有些逼仄。“听闻表兄藏书颇丰,尤其是一些舆地志异类的杂书。晚生与几位友人谈论寰宇形势,有些细节需查证,故而冒昧前来。”

他的目光坦荡地扫过书架,并未在她身上过多停留。这让她紧绷的神经稍稍放松,却又有一丝难以言喻的失落。

“《海国图志》……我记得是在这里。”她走到靠墙的一排书架前,踮起脚,想去够上层的那本厚册子。那位置对她来说,有些高了。

一只手臂从她身侧伸过,轻松地取下了那本书。带着那股清冽的松墨气息,瞬间将她包裹。苏文卿像被烫到一般,猛地向旁边退开一步,心跳如鼓。

“是这本。”秦克渊将书拿在手中,并未立刻翻看,而是目光落在了她方才慌乱中碰倒的一摞书上。最上面一本,是《王摩诘诗集》。

“嫂嫂也读王维?”他随口问道,语气里带着一丝遇到同好的自然。

“偶尔……翻翻,打发辰光罢了。”苏文卿低声道,感觉脸上刚刚褪下去的热度又涌了上来。

“ ‘行到水穷处,坐看云起时’ 。王摩诘的诗,有禅意,能静心。”秦克渊顿了顿,目光重新落回手中的《海国图志》,话锋却微微一转,“不过,晚生以为,若真到了‘水穷处’,光是‘坐看’,恐怕还不够。或许该想办法掘井,或者,去寻另一条路。”

他的话,像一道闪电,骤然劈开了苏文卿浑浑噩噩的心境!

“行到水穷处,坐看云起时”——这曾是她用以自我安慰、在痛苦与无聊中寻求超脱的座右铭。她一直以为,这就是人生的至高境界,是面对困境时唯一的、优雅的姿态。

可他却说……不够?

掘井?寻路?

这两个词,带着一种野蛮的、充满力量的生机,粗暴地撼动了她固守多年的精神世界。她从未想过,在“水穷处”,除了“坐看”,还可以有别的选择!她一直被教育要认命,要忍耐,要顺从。而眼前这个人,却轻描淡写地告诉她,可以“掘井”,可以“寻路”!

巨大的震撼,让她一时忘了羞怯,抬起头,怔怔地望着他。

秦克渊似乎并未察觉自己话语带来的冲击,他翻看着《海国图志》,指着其中一幅粗糙的世界地图,语气变得热切起来:“嫂嫂你看,这便是英吉利,一个蕞尔小国,因其重视格致之学,船坚炮利,如今竟能远涉重洋,横行四海。而我泱泱中华,若仍只知坐看云起,沉湎于诗酒风流,恐终有一日,连坐看云起的方寸之地,都将不保。”

他的侧脸在从窗棂透入的光线下,轮廓分明,那簇在她初次见他时就留意到的火苗,此刻在他眼中灼灼燃烧着。那是一种忧患,一种焦灼,一种恨不得以身蹈火的激情。

苏文卿看着他,听着他那些她半懂不懂、却又觉得惊心动魄的言论,只觉得胸口被一种前所未有的情绪填满了。是崇拜?是向往?还是……一种深深的、自惭形秽的悲哀?

她这个终日困于方寸之地的“锦鲤”,第一次如此真切地看到了“海”的广阔,也第一次如此深刻地意识到,自己与“海”的距离,是何等遥远。

“表弟……心怀天下。”她艰涩地吐出几个字。

秦克渊合上书,自嘲地笑了笑:“心怀天下?或许吧。更多是不自量力,螳臂当车。但总要有人去做那只螳螂,不是吗?”他看向她,目光清澈而真诚,“至少,不能让后人觉得,我们这一代人,在‘水穷处’时,只会坐看。”

他告辞离去,带着那本《海国图志》。

苏文卿独自留在书房里,空气中似乎还残留着他的气息。她缓缓走到窗边,望着庭院里那方小小的天空。

“掘井……寻路……”她反复咀嚼着这两个词。

她的“水穷处”,在哪里?就是这苏家大宅吗?那她的“井”,该如何掘?她的“路”,又在何方?

一个疯狂而大胆的念头,如同毒蛇,悄然钻入她的脑海:如果……如果他就是那口“井”,那条“路”呢?

这个念头让她浑身战栗,几乎站立不稳。那是比先前所有的好奇与吸引,都更具体、更危险百倍的欲望。

人生的钟摆,在极致的“无聊”与极致的“痛苦”之间,以前所未有的幅度,剧烈地摇摆起来。

---

第八章 荷风

自那日书房一晤后,苏文卿感觉自己像病了一场。茶饭不思,精神恍惚,有时对着账本半天,却一个字也看不进去。眼前晃动的,总是那个挺拔的身影,耳边回响的,总是那些关于“掘井”、“寻路”、“螳臂当车”的言语。

采薇担忧地问:“太太,您是不是身子不爽利?要不要请个大夫来瞧瞧?”

她总是摇头,寻个由头搪塞过去。她得的是一种心病,一种名为“秦克渊”的心病,无药可医。

苏伯渊似乎也察觉到了她的异样,某晚回来,难得地问了一句:“近日气色不大好,可是业儿太过顽皮,累着你了?”

她垂下眼,替他宽衣,声音低得几乎听不见:“没有,业儿很乖。许是……天气闷热的缘故。”

苏伯渊“嗯”了一声,便不再多问。他的关心,如同例行公事,浮于表面,触不及她内心翻江倒海的深处。这更让她感到一种彻骨的孤独。

这日傍晚,暑热稍退。业儿吵着要去池塘边看荷花。苏文卿心神不宁,便依了他,带着采薇,来到了后花园的荷花池畔。

夕阳西下,漫天彩霞将池水染得一片绚烂。荷花已过了最盛的时节,但仍有几支晚开的,在田田的荷叶间亭亭玉立,姿态傲然。风过处,带来荷叶特有的清苦香气。

业儿由奶嬷嬷看着,在水榭边用秦克渊做的小风车追逐着蜻蜓,咯咯的笑声洒满庭院。

苏文卿独自凭栏,望着那满池的荷,心中却是一片纷乱。她想起李商隐的诗:“惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。” 卷舒开合任天真——多么自在的状态。可她呢?她的“卷”与“舒”,“开”与“合”,何时由得过自己的“天真”?无不是被这宅门、被这礼法、被这“苏太太”的身份牢牢束缚着。

正当她出神之际,一个熟悉的身影,出现在了池塘对岸的小径上。是秦克渊。他依旧是那身半旧的靛蓝直裰,步履从容,似乎在散步沉思。

她的心,瞬间提到了嗓子眼。想避开,脚步却像被钉在了原地。想唤他,喉咙却干涩得发不出任何声音。

秦克渊也看到了她。他停下脚步,隔着半池荷花,微微颔首致意。

霞光映照下,他的面容有些模糊,却更添了几分不真实的美感。水光潋滟,荷香浮动,两人遥遥相对,中间隔着的不再是冰冷的回廊或堆满书籍的书房,而是这充满自然生机的、半池开合的荷。

一种无声的、巨大的张力,在两人之间悄然蔓延。仿佛有什么东西,在这静谧的暮色与浮动的暗香中,被催化,被点燃。

他终于迈步,沿着池岸,向她这边走来。

每一步,都像踩在时间的脉搏上,缓慢而沉重。苏文卿能清晰地听到自己如擂鼓般的心跳声,血液冲上头顶,让她一阵阵眩晕。她下意识地攥紧了手中的罗帕,指节因用力而泛白。

他走到了水榭前,并未上来,只是站在台阶下,仰头看着她。他的目光,比以往任何一次都要直接,都要深沉,仿佛要透过她故作镇定的外表,一直看到她那颗慌乱无措的、藏着惊世秘密的心里去。

“嫂嫂也在此赏荷?”他的声音,在暮色中显得格外低沉,带着一丝不易察觉的沙哑。

“……是。”她勉强挤出一个字,声音细若蚊蚋。

“这荷花开得真好。”他目光转向池中,似乎是在对花说话,又似乎意有所指,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。只是,扎根于淤泥,终究是身不由己。若能化作这池上的风,无拘无束,吹拂万里,该有多好。”

苏文卿浑身一震。他这话……是什么意思?是在说他自己渴望自由?还是……在隐喻她的处境?

她不敢深想,只觉得他话语里的每一个字,都像带着钩子,牢牢钩住了她的魂魄。

“表叔!表叔!”业儿发现了秦克渊,举着风车欢快地跑过来,扑进他怀里,打断了两之间那危险而暧昧的沉默。

秦克渊弯腰将业儿抱起,脸上露出了温和的笑容。业儿搂着他的脖子,叽叽喳喳地说着风车和蜻蜓。

苏文卿看着这一幕——夕阳,荷塘,俊挺的男子,天真烂漫的孩儿——构成了一幅多么和谐、多么像一家人的画面!这画面美好得刺眼,也荒谬得让她想哭。

这短暂的、被孩子打断的互动,像是一道缝隙,让她得以喘息。她强迫自己冷静下来,走上前,从秦克渊怀中接过业儿,低声道:“天色不早了,业儿该回去用晚膳了。表弟……也请自便。”

她不敢再看他的眼睛,抱着孩子,几乎是落荒而逃。采薇连忙跟上。

走出很远,她仍能感觉到,背后那道深沉的目光,一直追随着她,如同这夏日傍晚无处不在的、温热的荷风,将她紧紧包裹,无处可逃。

那一夜,苏文卿失眠了。枕席之间,弥漫的不再是苏伯渊留下的、令人窒息的檀香与脂粉气,而是那若有若无、却萦绕不散的、清冽的松墨香,与荷风的苦涩清甜交织在一起,构成了一种让她心悸、又让她沉溺的、全新的气息。

欲望的幼苗,在暗香与暮色的滋养下,开始疯狂地滋长,盘根错节,缠绕住她整个心房。

---

第九章 裂帛

接下来的几日,苏文卿刻意避开了所有可能遇到秦克渊的场合。她将自己关在房里,借口身子不适,连晨昏定省都免了。她拼命地念佛经,抄写《女诫》,试图用这些冰冷的教条,来扑灭心头那团愈烧愈旺的邪火。

然而,越是压抑,那火焰反而烧得越旺。秦克渊的身影、话语、气息,无孔不入地侵袭着她的思绪。她抄着“清闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法”,眼前浮现的,却是他谈论“掘井寻路”时灼热的眼神;她念着“夫为妻纲”,耳边回响的,却是他那句“若能化作这池上的风,该有多好”。

“欲望不能满足便痛苦!” 她此刻,正深切地体味着这种求而不得、理智与情感激烈撕扯的极致痛苦。这痛苦,远比苏伯渊带给她的那种麻木的“无聊”,要尖锐百倍,也……真实百倍。

她觉得自己快要被撕裂了。一半是那个恪守妇道、温良恭俭让的苏家少奶奶;另一半,则是那个被禁锢已久、渴望挣脱牢笼、哪怕前方是悬崖也想要纵身一跃的、真实的苏文卿。

这日午后,她正心浮气躁地对着棋盘,自己与自己对弈,试图让纷乱的心神专注于黑白之间,外间却传来一阵喧哗,夹杂着苏伯渊明显带着怒意的呵斥声。

她心中一惊,手中的白玉棋子“啪”地一声落在棋盘上,打乱了一片局势。

“外面何事喧哗?”她扬声问道。

采薇急匆匆进来,脸上带着惶恐:“太太,是老爷……老爷在发火。好像是因为……因为表少爷……”

秦克渊?苏文卿的心猛地一沉,一种不祥的预感攫住了她。她强作镇定:“说清楚,表少爷怎么了?”

“奴婢听得不真切,好像……好像是表少爷在外面,和那些朋友,参与了什么……什么‘公车上书’的联名,递了折子给朝廷,议论时政……老爷说这是大逆不道,要掉脑袋的!正在前厅训斥表少爷呢!”

“公车上书?!”苏文卿虽然深居简出,但也隐约听说过,是一些举人联名上书皇帝,请求变法的事情。这在守旧的士大夫眼中,无疑是狂妄犯上的举动!

她猛地站起身,眼前一黑,几乎晕厥。采薇连忙扶住她。

“太太!您怎么了?”

苏文卿摆摆手,脸色煞白。她仿佛已经看到,官府的差役冲进苏府,将那个挺拔的身影锁走,投入大牢……甚至,血溅刑场!

不!不能!

一种从未有过的勇气,或者说,是一种被恐惧和某种更强烈的情感驱使的冲动,让她挣脱了采薇的手,跌跌撞撞地向前厅跑去。她甚至忘了“妇人不预外事”的规矩,忘了自己此刻的行为是何等失态。

她跑到通往正厅的屏风后,停下了脚步,扶着冰凉的紫檀木屏风边缘,剧烈地喘息着。她能清晰地听到前厅里的对话。

“……克渊!你可知这是何等弥天大罪!我苏家世代清白,岂容你招惹此等祸事!你立刻去将名字撤回来,并向府衙说明,此事与你无关,乃他人冒名!” 是苏伯渊又惊又怒的声音。

然后,她听到了那个清朗而坚定的声音,此刻,带着一种毫不妥协的决绝:

“表兄,名,我不会撤。折子所言,句句是晚生与诸位同仁肺腑之声,亦是救国之道。国家危亡之际,读书人若只知明哲保身,与蛀虫何异?晚生心意已决,表兄不必再劝。”

“你!你简直冥顽不灵!你要作死,休要连累我苏家满门!” 苏伯渊气得声音发抖。

“表兄放心,此事乃克渊一人所为,与苏家绝无干系。若有祸事,克渊一力承担,绝不拖累表兄与嫂嫂。” 秦克渊的声音平静得可怕,仿佛在说一件与己无关的事情。

“承担?你拿什么承担!你的项上人头吗?!” 苏伯渊几乎是咆哮起来。

屏风后,苏文卿死死捂住自己的嘴,才没有惊呼出声。泪水汹涌而出,模糊了她的视线。她听到的,不是恐惧,不是懊悔,而是一种“虽千万人吾往矣”的悲壮,一种“螳臂当车”般决绝的勇气!

她终于明白,他与他们是完全不同世界的人。苏伯渊的世界里,是生意,是家族,是稳当;而秦克渊的世界里,是理想,是国家,是哪怕粉身碎骨也要发出的呐喊!

在这一刻,所有的犹豫,所有的挣扎,所有的礼教束缚,仿佛都被这巨大的震撼与悲愤冲垮了。那个真实的、被压抑已久的苏文卿,冲破了一切枷锁,占据了主导。

她不要他死!不要他就这样消失!

一种近乎母性的保护欲,混合着那早已萌芽的爱慕与崇拜,如同火山喷发,淹没了她的理智。

---

第十章 夜奔

那一整天,苏府都笼罩在一片低气压中。苏伯渊怒气未消,下令限制了秦克渊的自由,命人看住“听荷轩”,不许他再出门与那些“狐朋狗友”来往。晚膳时,气氛冰冷得能冻僵筷子。

苏文卿如同行尸走肉般完成了所有日常,将业儿哄睡后,她独自坐在黑暗的房间里,没有点灯。

窗外,下起了雨。开始是淅淅沥沥,渐渐变得密集,敲打着屋檐窗棂,如同她杂乱无章的心跳。

前厅里秦克渊那平静而决绝的声音,一遍遍在她耳边回响:“若有祸事,克渊一力承担……绝不拖累嫂嫂。”

“嫂嫂”……这两个字,此刻听来,是何等刺耳!它像一道鸿沟,清晰地划开了她与他之间的距离。

她不能再等了。她知道,以苏伯渊的性子,为了撇清关系,很可能明天就会强行将秦克渊送走,甚至……做出更极端的事情。而秦克渊此去,前途未卜,凶多吉少。

也许,这就是永别。

这个念头,像一把淬毒的匕首,狠狠刺穿了她的心脏。

不!她至少要见他一面!至少,要让他知道,在这令人窒息的深宅大院里,并非所有人都麻木不仁,并非所有人都认为他是错的!有一个人,懂得他的理想,敬佩他的勇气,甚至……甚至愿意与他一同赴死!

这个念头疯狂而大胆,如同地狱的诱惑。但她已顾不得了。“人生的痛苦和无聊之间摇摆”——她宁愿选择这短暂而极致的“痛苦”,也不要再回到那无边的、杀死灵魂的“无聊”中去!

夜,深了。雨声未歇,反而更大了,提供了最好的掩护。

她换上一身深色的、不起眼的衣裙,如同一个幽灵,悄无声息地溜出了西厢房。雨水瞬间打湿了她的头发和衣衫,冰冷的触感让她打了个寒颤,却也让她的头脑异常清醒。

她避开巡夜的家丁,凭借着对府中路径的熟悉,如同暗夜中一只敏捷的狸猫,穿过一道道回廊,一座座月洞门,向着那座临水的“听荷轩”奔去。

她的心,在胸腔里疯狂地跳动,几乎要破膛而出。恐惧、激动、决绝、还有一丝破釜沉舟的悲壮,种种情绪交织在一起,让她浑身发抖,脚步却异常坚定。

终于,她看到了那座在雨中沉默的小筑。窗纸上,透出一点昏黄的灯光。他还没睡。

她站在雨里,望着那点灯光,如同望着狂风暴雨中唯一的灯塔。所有的礼教、名誉、安危,在这一刻,都变得轻如鸿毛。

她深吸一口冰冷的、带着水汽的空气,走上前,抬起颤抖的手,轻轻敲响了那扇门。

“咚、咚、咚。”

三声轻响,如同她擂鼓般的心跳,敲在了门上,也敲在了她和他命运的转折点上。

门内,脚步声响起。然后,门“吱呀”一声,开了。

秦克渊站在门口,手里拿着一卷书,脸上带着一丝讶异。当他看清门外站着的、浑身湿透、脸色苍白、眼神却亮得惊人的苏文卿时,那讶异变成了极度的震惊。

“嫂嫂?你……”

他的话没能说完。

苏文卿抬起头,雨水和泪水混合在一起,从她苍白的脸颊滑落。她望着他,用尽全身的力气,声音颤抖,却清晰地说道:

“我不是你的嫂嫂……我是苏文卿。”

这一句,石破天惊。如同裂帛之声,彻底撕破了这江南雨夜虚伪的平静,也撕碎了她过往二十多年的人生。

欲望的囚徒,终于亲手砸碎了牢笼的第一根栅栏。至于门外是自由,还是更深的深渊,此刻,她已经无暇去想了。

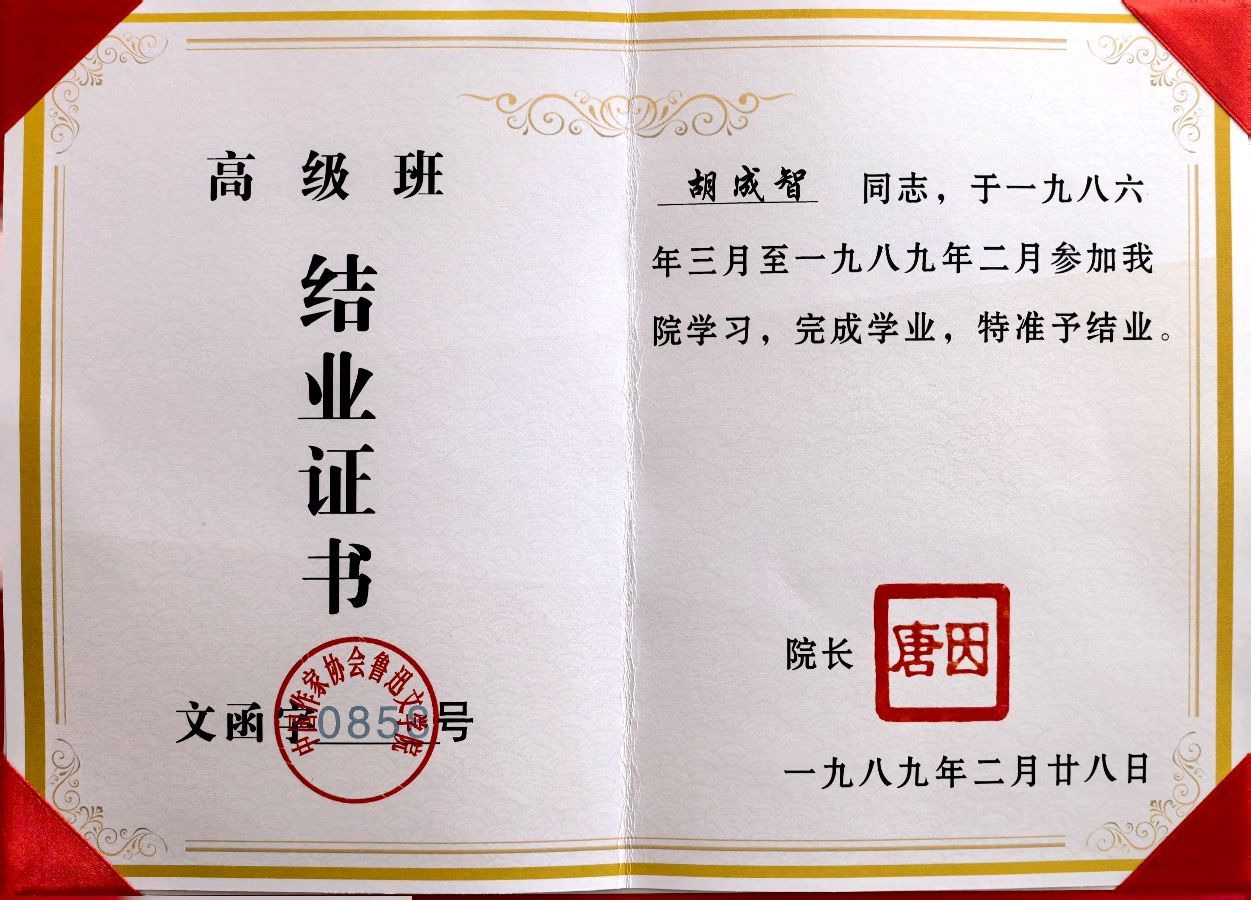

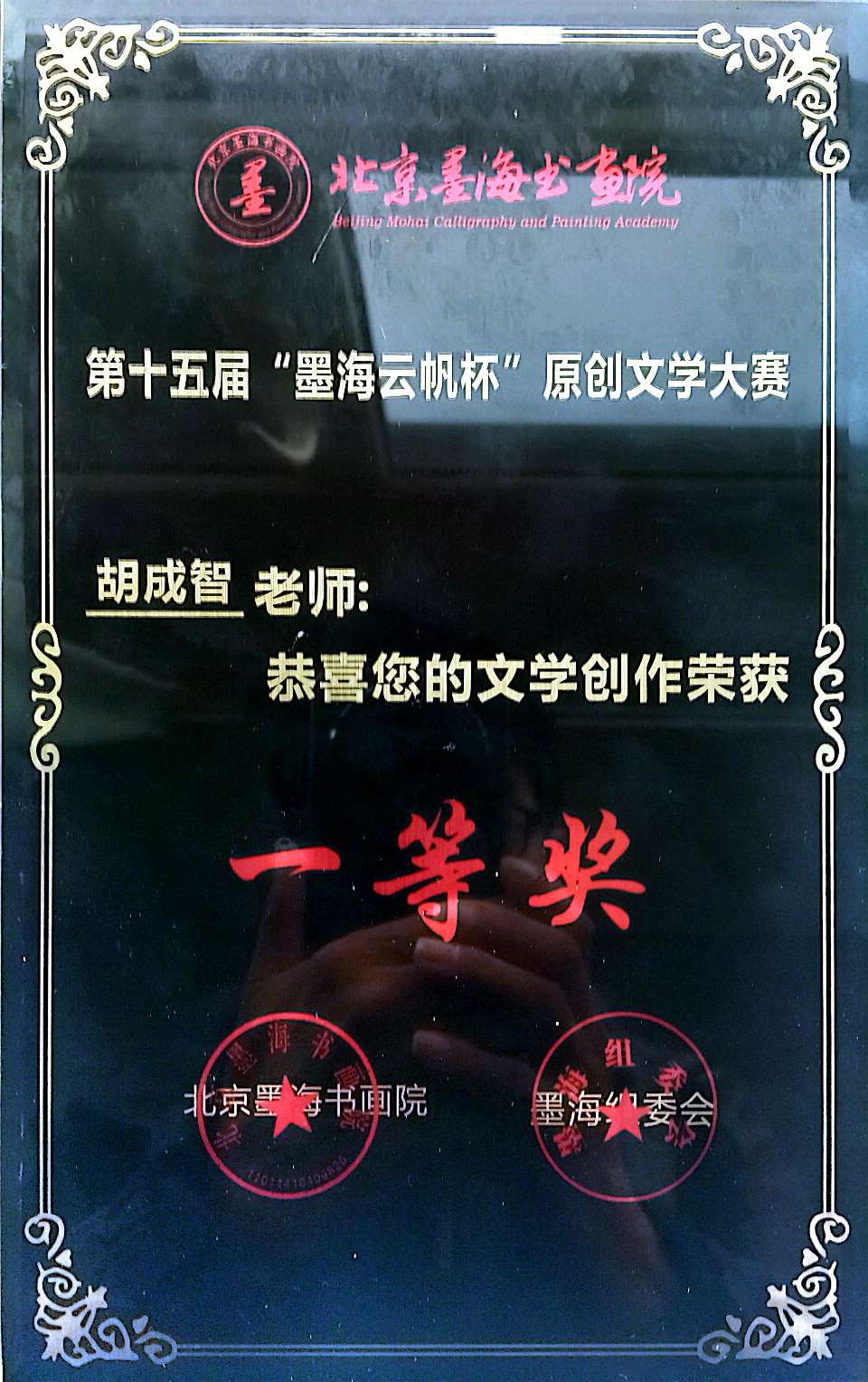

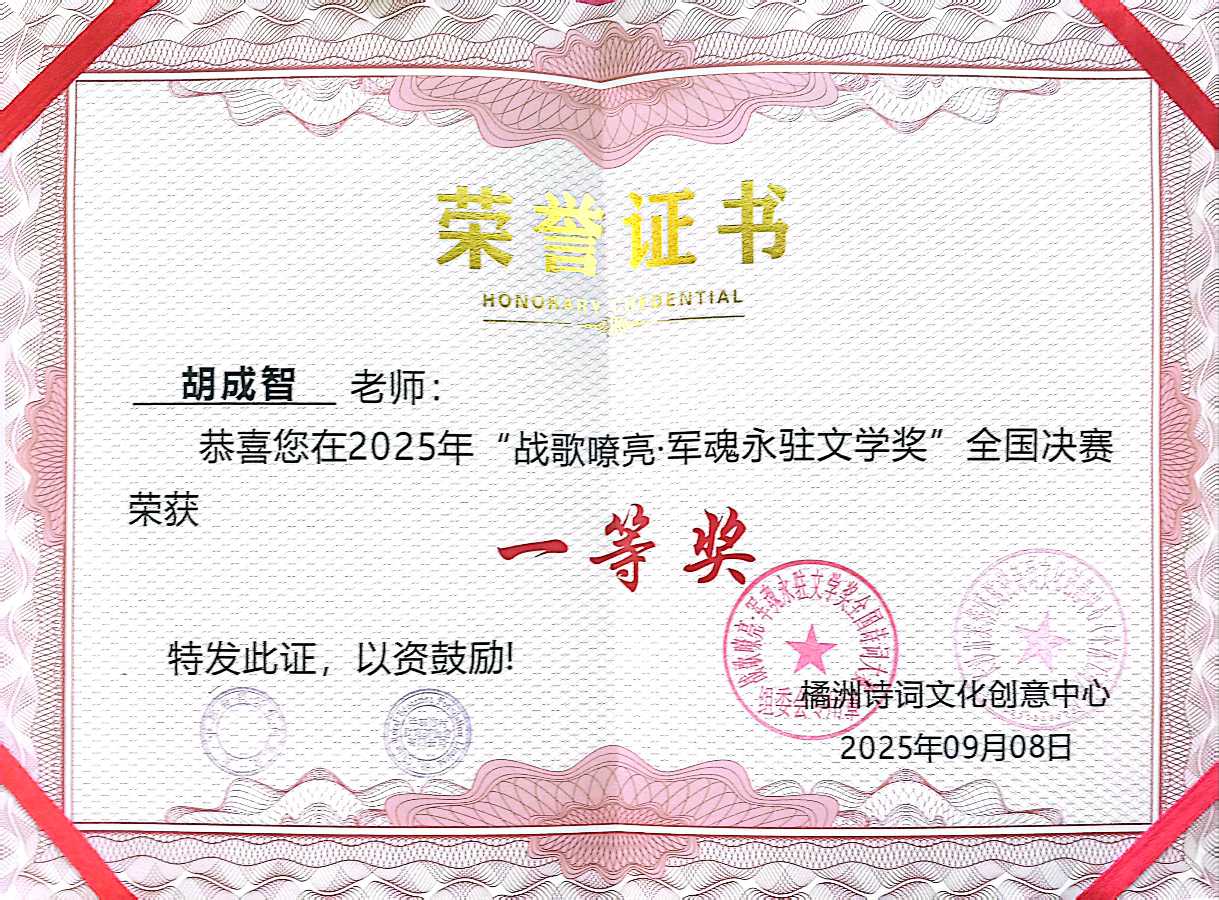

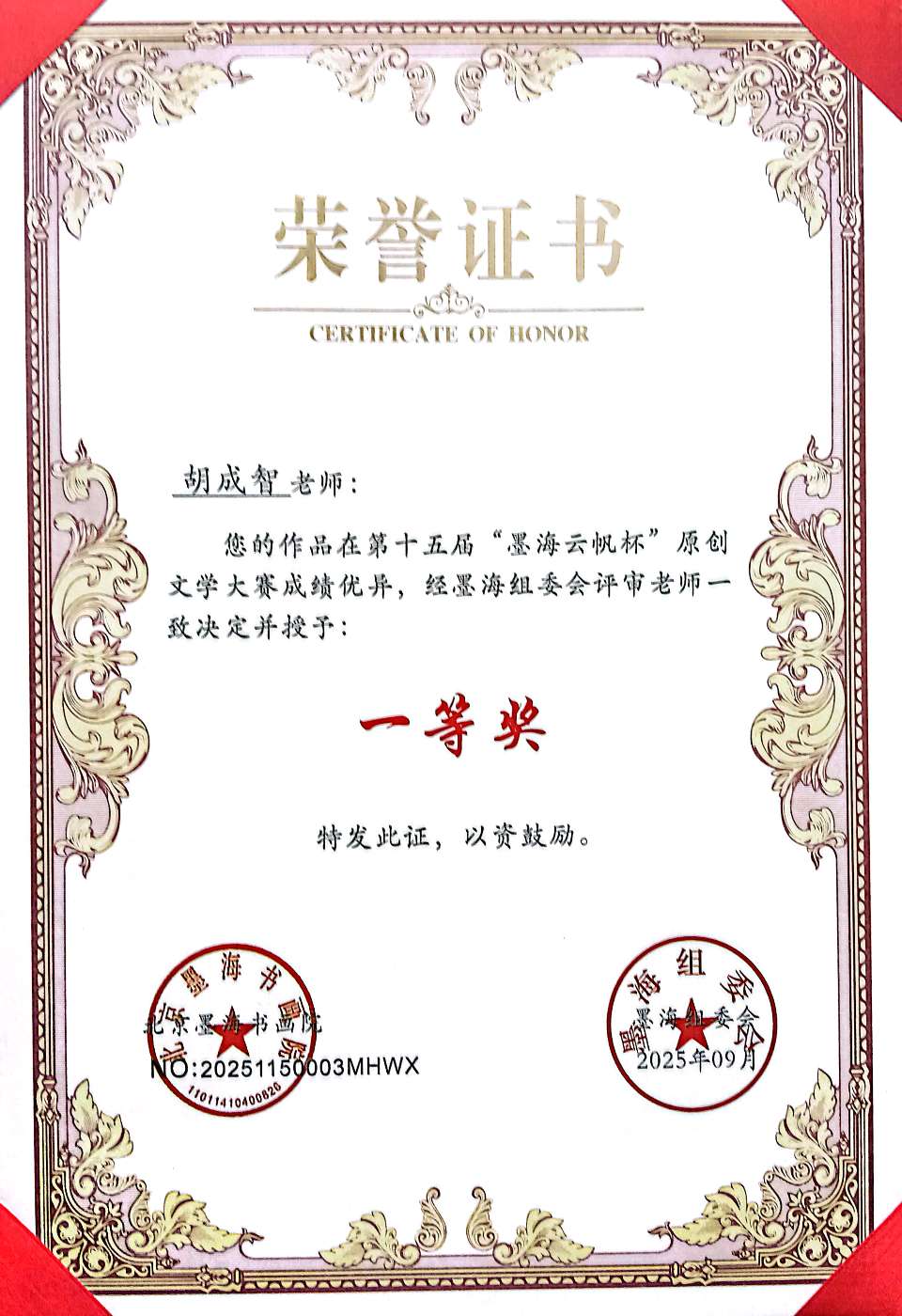

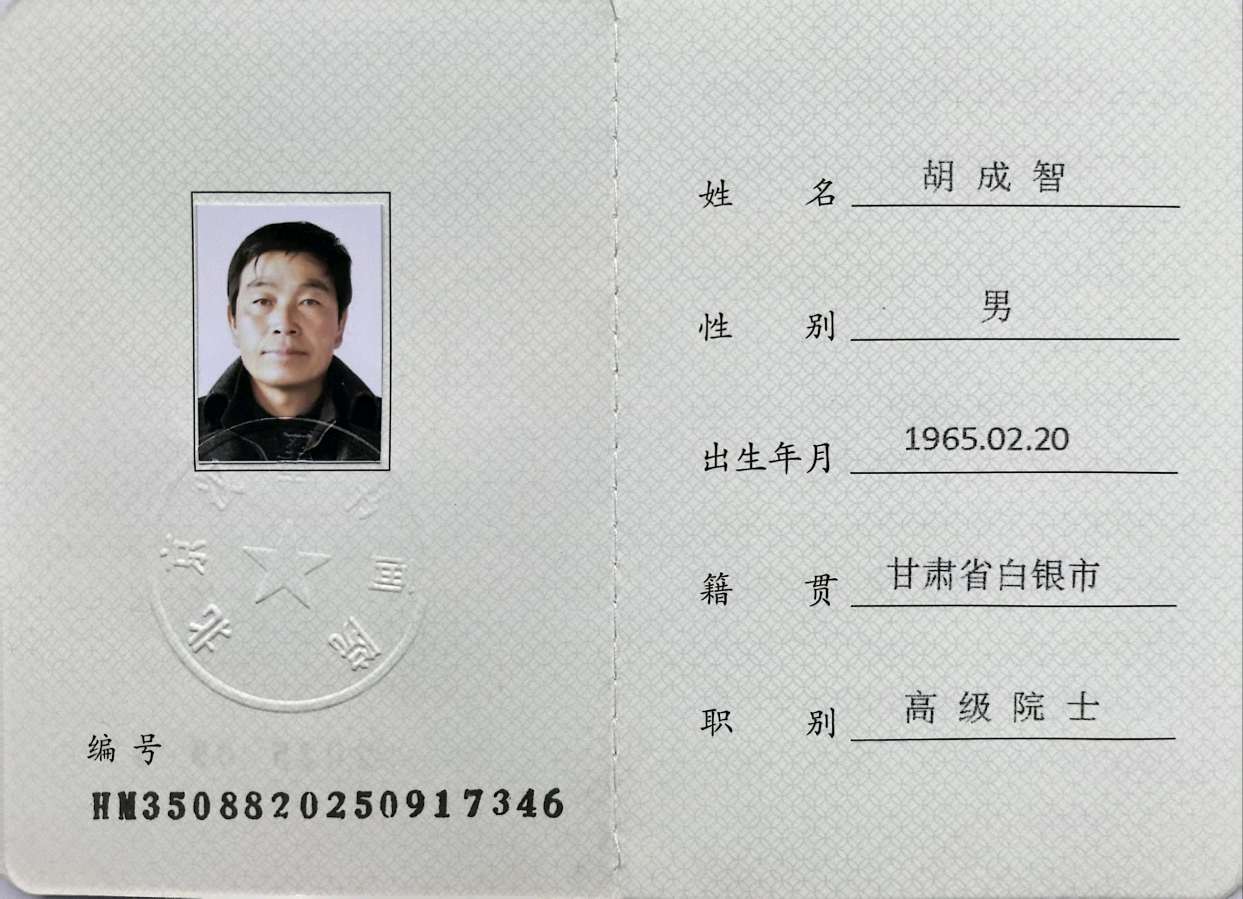

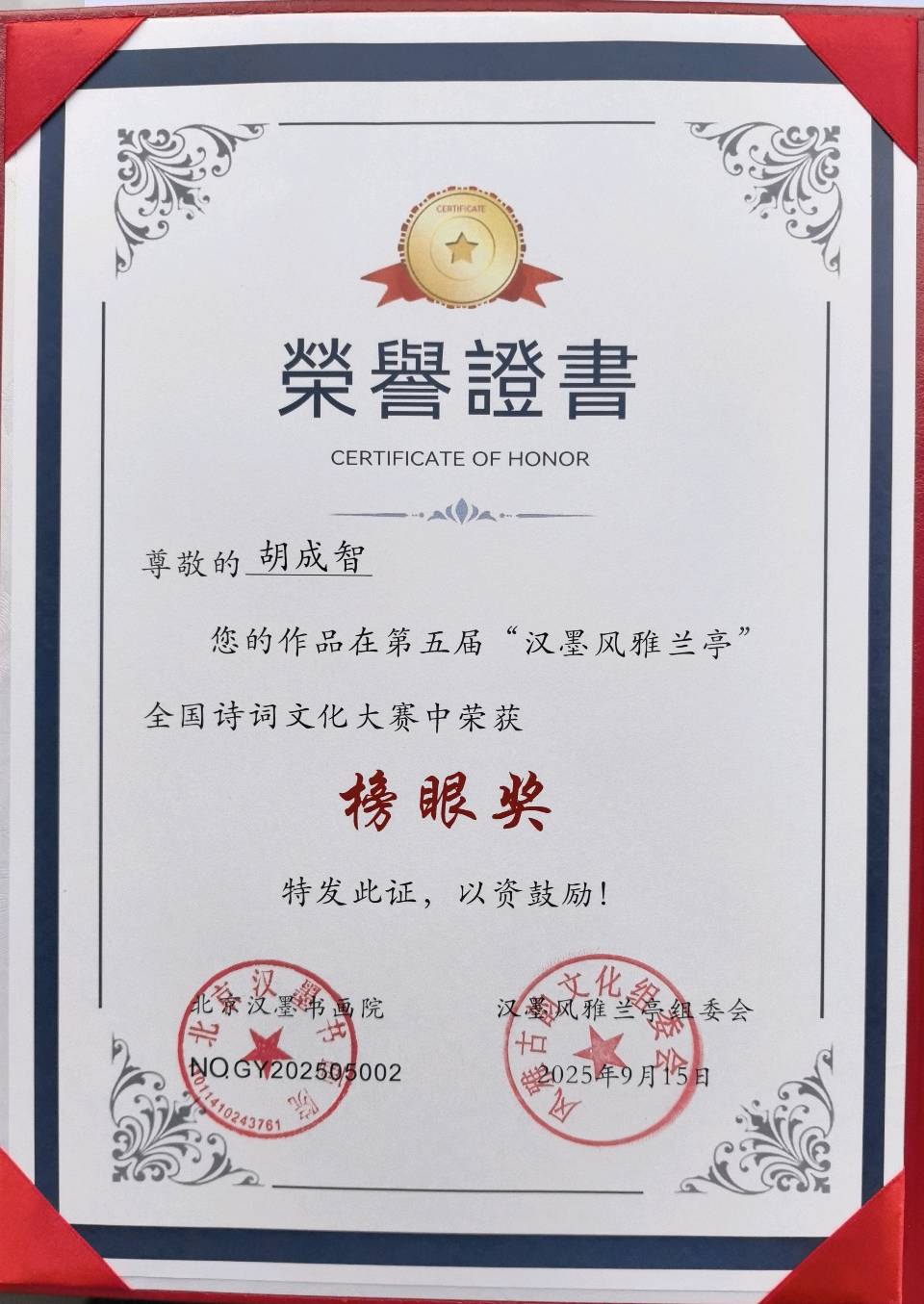

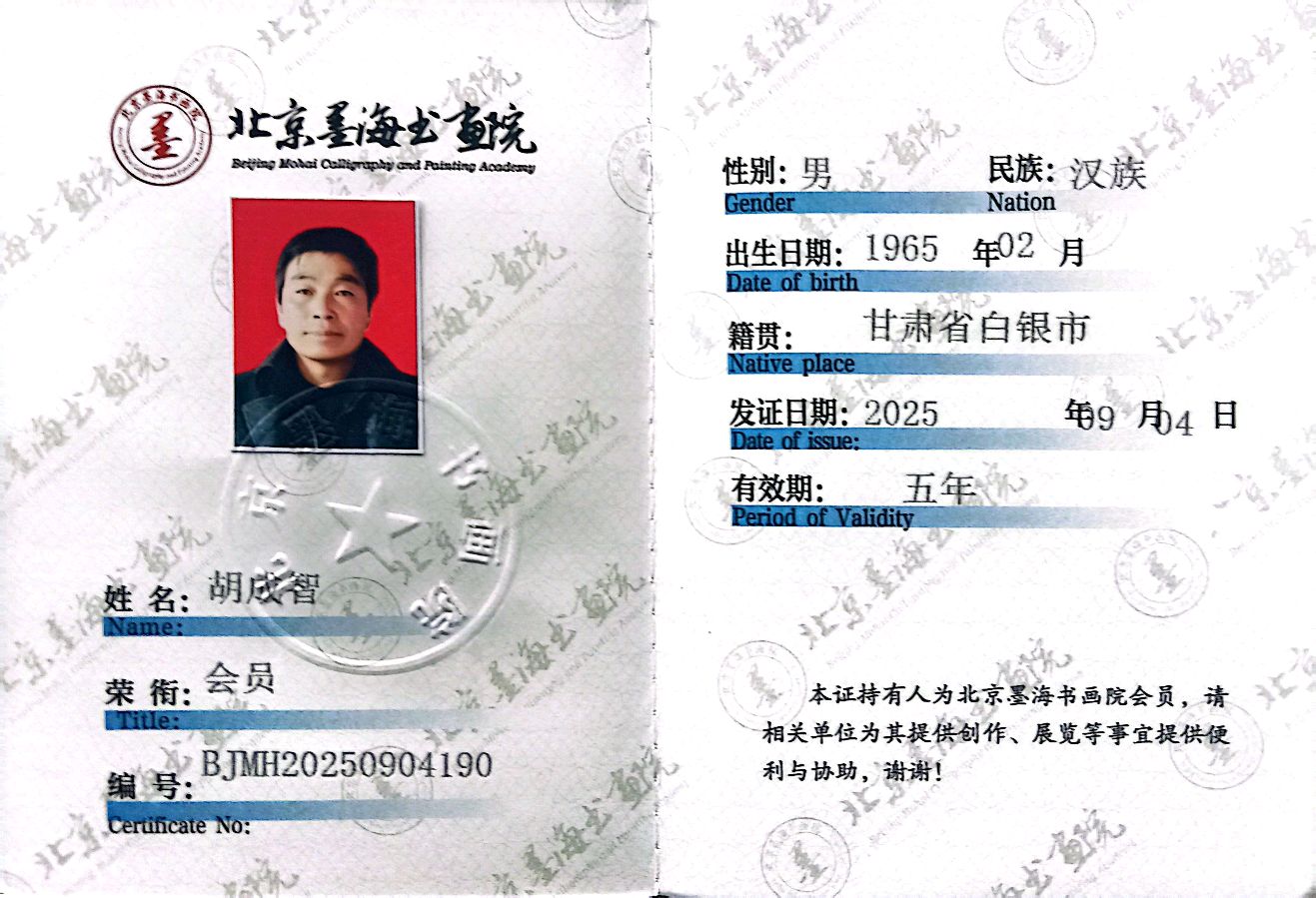

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点