第四十九章:归去来兮

朝阳初升,将清水铺从沉睡中唤醒。净源像往常一样,在村中行走,查看李二的伤势是否好转,询问王老头夜间咳嗽是否减轻。村民们见到他,依旧热情地招呼,孩子们围着他想学新的字。一切似乎都与前几日无异。

然而,在净源的心底,一种微妙的变化正在悄然发生。经过昨夜山丘上的俯瞰与沉思,那“人间皆是慈航客”的了悟,如同定海神针,将他多日来动荡漂浮的心神彻底安顿下来。他依旧关心着村民的疾苦,依旧愿意伸出援手,但那份帮助之中,少了几分初时的急切与执著,多了几分从容与平和。

他不再将自己视为一个外来的“拯救者”,而是清晰地认识到,自己只是这苦海同舟中的一员。他的修行,与他们的生活,本质上是同一件事——都是在学习如何更好地“渡”过此生。

晌午时分,他正在帮一位老人修理漏雨的屋顶,村口忽然传来一阵急促的马蹄声和喧哗。几名穿着公门服饰的差役骑马而至,为首一人手持一份告示,在老槐树下张贴起来,引得村民纷纷围观。

净源并未在意,依旧专注于手中的活计。直到他干完活,从屋顶下来,才听到村民们的议论纷纷。

“……说是朝廷要在咱们这一带征集民夫,加固河堤……”

“……每家都要出丁,不去就要交免役钱……”

“……这青黄不接的时候,哪来的钱啊!去了河工,地里的庄稼可咋办?”

忧虑与恐慌的气氛,瞬间取代了清晨的宁静。村民们围在告示前,虽然大多不识字,却都能感受到那纸上文字带来的沉重压力。

净源走过去,仔细看了告示。内容与村民议论无异,征发民夫的时限很紧,就在三日之后。

他看着周围一张张愁苦无助的脸,看着他们为即将到来的劳役和可能荒废的田地而忧心忡忡。若在以往,他或许会心生怜悯,念经祈福,然后继续自己的路程。但此刻,他的想法截然不同。

这些村民,是他的同行者。他们的苦难,并非与他无关。

他忽然想起了李婆婆。他因为冷漠和逃避,辜负了二十年的供养,造成了无法弥补的伤害。那么现在,面对这些即将陷入困境的村民,他是否还要选择做一个旁观者?

“归去来兮……”

一个念头,如同破土的春笋,在他心中坚定地升起。

他不是要回归枯木庵,那已是灰烬。他是要回归到一种更本质的担当里去。

他深吸一口气,走到人群中央,平静的声音却清晰地压过了嘈杂的议论:

“各位施主,且宽心。”

所有人的目光都集中到他身上。

“这河工之役,贫僧愿代清水铺前往。”

第五十章:尘埃落定

净源的话音落下,老槐树下陷入了一片死寂。村民们瞪大了眼睛,难以置信地看着他,仿佛听到了世间最荒谬的言语。连那几名尚未离去的差役,也投来了惊异的目光。

代役?一个外乡的、看起来文弱的和尚,要代替整个村落的青壮去服那最为艰苦的河工之役?

短暂的寂静后,是轰然炸开的议论与劝阻。

“净源师父!这可使不得!”王婶第一个冲过来,急得直摆手,“那河工不是人干的活!又重又险,您这身子骨怎么受得了?”

“是啊师父!那是官家的徭役,您一个出家人,怎么能去?”李二也拄着棍子,焦急地劝道。

“师父,您的心意我们领了,但这事实在不能……”

赵寡妇更是直接哭了出来:“师父,您要是去了,有个三长两短,我们……我们可怎么心安啊!”

面对众人的劝阻,净源的神色却异常平静,甚至带着一丝淡淡的、了然的微笑。他等众人的声音稍歇,才缓缓开口,声音不高,却带着一种不容置疑的力量:

“阿弥陀佛。诸位施主的好意,贫僧心领。”

“出家在家,皆是佛子。官家民夫,同是众生。既有此缘,代役而行,亦是修行。”

“诸位皆有家室田产需要照料,贫僧孑然一身,无牵无挂,正可前去。”

“况且,”他目光扫过众人,最终落在那张官府的告示上,语气沉稳,“贫僧略通文墨,或可在工地上,为大家据理力争,争取些应得的权益,避免不必要的苦楚。”

他这番话,合情合理,既表明了决心,又点出了他去的优势——不仅能代替劳力,还能凭借识字的优势为大家争取利益。村民们沉默了。他们看着净源那平静而坚定的眼神,知道这位师父是下了决心,再劝无用。

一种复杂难言的情绪在人群中弥漫。有感激,有愧疚,有担忧,更有一种深深的震撼。他们从未见过这样的僧人,不避尘劳,不畏艰辛,竟愿为他们这些萍水相逢的穷苦人,去承担那可怕的官家徭役。

那为首的差役上下打量着净源,皱了皱眉:“和尚,你可想清楚了?河工之苦,非同儿戏。画了押,可就反悔不得了。”

净源双手合十,微微躬身:“贫僧心意已决,有劳差官办理。”

尘埃,仿佛在这一刻落定。

一种悲壮而庄严的气氛,笼罩着小小的清水铺。村民们默默地看着净源在那差役拿出的文书上,郑重地按下自己的指印。那鲜红的印记,仿佛不是按在纸上,而是按在了每个人的心头。

净源抬起头,望向远方。那里,是即将前往的、未知的河工之地。

他的眼神清澈而坚定,再无丝毫迷茫。

第五十一章:挥别清水

接下来的两日,清水铺陷入了一种忙碌而压抑的氛围中。村民们知道净源决心已定,无法更改,便只能用他们最质朴的方式,来表达感激与不舍。

王婶和几个妇人连夜赶制了几双厚实的布鞋和几件耐磨的里衣,针脚密密麻麻,塞满了柔软的干草。

赵寡妇将家里仅有的十几个鸡蛋煮熟,用布包好,非要塞给净源。

曾经被净源教过字的孩子们,用歪歪扭扭的字迹,写了许多写着“平安”、“早日归来”的纸条,偷偷塞进他的行囊。

就连那个偷瓜的半大小子,也闷声不响地砍了许多柴火,将净源那间土坯房的柴房堆得满满当当。

净源没有推辞这些饱含深情的馈赠。他知道,这不仅仅是物质上的帮助,更是村民们将他视为“自己人”的象征,是一种情感的寄托与回馈。

他利用最后的时间,抓紧处理了一些未尽事宜。他去看望了王老头,再次为他按摩,叮嘱注意事项。他检查了李二的伤口,确认恢复良好。他将自己认识的、觉得对村民有用的字,尽可能地多教给了那几个最好学的少年。他甚至将自己那点粗浅的草药知识和包扎技巧,传授给了村里一位略通此道的老人。

他做得有条不紊,心境平和。仿佛不是要去赴一场苦役,而只是出一趟远门。

第三日清晨,天色未明,村口的老槐树下已聚集了几乎全村的男女老幼。没有人组织,他们是自发前来送行的。

净源依旧是那身洗得发白的僧袍,背上背着一个简单的包袱,里面是村民们送的衣物和干粮。他站在晨雾中,看着眼前这一张张熟悉而朴实的脸庞,心中充满了温暖与力量。

没有过多的言语。他双手合十,向着众人深深一躬。

村民们纷纷还礼,许多妇人已经开始低声啜泣。

“师父……一定要保重啊!”

“师父,早点回来!”

“师父,我们等着您!”

哽咽的、带着浓重乡音的告别声,在黎明的空气中飘荡。

净源直起身,目光再次扫过众人,仿佛要将每一张面孔都刻在心里。然后,他转过身,向着官道方向,迈开了脚步。

没有回头。

晨风吹拂着他单薄的僧袍,他的背影在熹微的晨光中,显得既孤独,又充满了某种决绝的力量。

村民们久久地站在槐树下,望着他远去的身影,直到那身影彻底消失在道路的拐角,与弥漫的晨雾融为一体。

挥别清水,此去经年。

前路艰险,道心弥坚。

第五十二章:新的道场

官道漫长,尘土飞扬。净源独自一人,按照官差的指引,向着指定的河工集结地走去。越靠近目的地,遇到的同行者便越多。大多是衣衫褴褛、面带菜色的青壮农民,被差役驱赶着,如同牲口一般,汇聚成一股沉默而沉重的洪流。

空气中弥漫着汗臭、尘土和绝望的气息。没有人说话,只有杂沓的脚步声、差役偶尔的呵斥声,以及沉重的喘息声。每个人的脸上都写满了对未来的茫然与恐惧。

净源行走在这支队伍中,他那身僧袍显得格外突兀,引来了不少好奇或麻木的目光。但他并不在意。他的内心异常平静,甚至带着一种奇异的审视与学习的态度。

他观察着这些同行的民夫。他们来自不同的村落,有着不同的面容,但眼底深处那份被生活重压下的疲惫与隐忍,却是相通的。他们是被时代的洪流裹挟的微尘,是维系这个庞大帝国基础运转的、最卑微的基石。

他想起了清水铺的村民,想起了老汉故事里那对母子,想起了李婆婆……这世间的苦难,何其相似,又何其普遍。

以往,他躲在枯木庵中,将这些视为需要被超越的、污浊的“尘世”。如今,他亲身走入其中,才真切地体会到,这“尘世”本身,就是最真实、最残酷,也最需要慈悲与智慧的道场。

河工集结地是一片靠近大河的荒滩。临时搭建的窝棚如同肮脏的蘑菇,密密麻麻地挤在一起。空气中混杂着河水腥气、泥土味和人畜粪便的恶臭。监工的吏员手持皮鞭,脸色冷峻,大声呼喝着,将新来的民夫分配到不同的工段。

净源被分到了一个负责搬运土石的队伍。工作极其简单,也极其繁重——将远处挖掘出来的、沉重的泥土和石块,用箩筐肩挑背扛,运到河堤之上。

他没有丝毫犹豫,脱下僧袍,小心折好放在一旁,只穿着里衣,便加入了劳作的队伍。

第一筐土压上肩头时,那沉重的分量几乎让他一个趔趄。粗糙的扁担深深勒进他从未受过重压的肩膀,带来钻心的疼痛。汗水瞬间就涌了出来,模糊了视线。

周围的民夫看着他笨拙吃力的样子,有人露出鄙夷的冷笑,有人漠然无视,也有人眼中闪过一丝同情。

净源咬着牙,调整着呼吸,一步步向前挪动。脚下的路泥泞不堪,每走一步都异常艰难。炽热的阳光毫无遮拦地炙烤着,河滩上热浪蒸腾。

身体的痛苦是如此的强烈和具体,几乎占据了他所有的感官。但他并没有被这痛苦吞噬。在那剧烈的酸痛和疲惫之中,他反而更加清晰地感知到自己身体的存在,感知到肌肉的颤抖,感知到汗水的流淌,感知到心脏在胸腔里疯狂地搏动。

他不再去思考高深的佛法义理,不再去观想空性。他只是将全部的注意力,集中在当下——集中在如何稳住脚步,如何调整呼吸,如何与这沉重的负担共存。

一筐,又一筐。

一趟,又一趟。

他的肩膀很快磨破了皮,火辣辣地疼。他的手掌磨出了水泡,又很快破裂。他的双腿如同灌了铅,每一次抬起都无比艰难。

但是,他的眼神,却在那极度的疲惫与痛苦中,变得越来越清澈,越来越坚定。

这肮脏的河滩,这沉重的劳役,这痛苦的肉身,这麻木或痛苦的同伴——这一切,就是他新的道场。

在这里,没有经卷,没有蒲团,没有香烛。

只有最原始的劳作,最真实的苦难,和最本能的求生。

而他,要在这新的道场里,继续他的修行。

用他的肩膀,他的汗水,他的忍耐,他的慈悲。

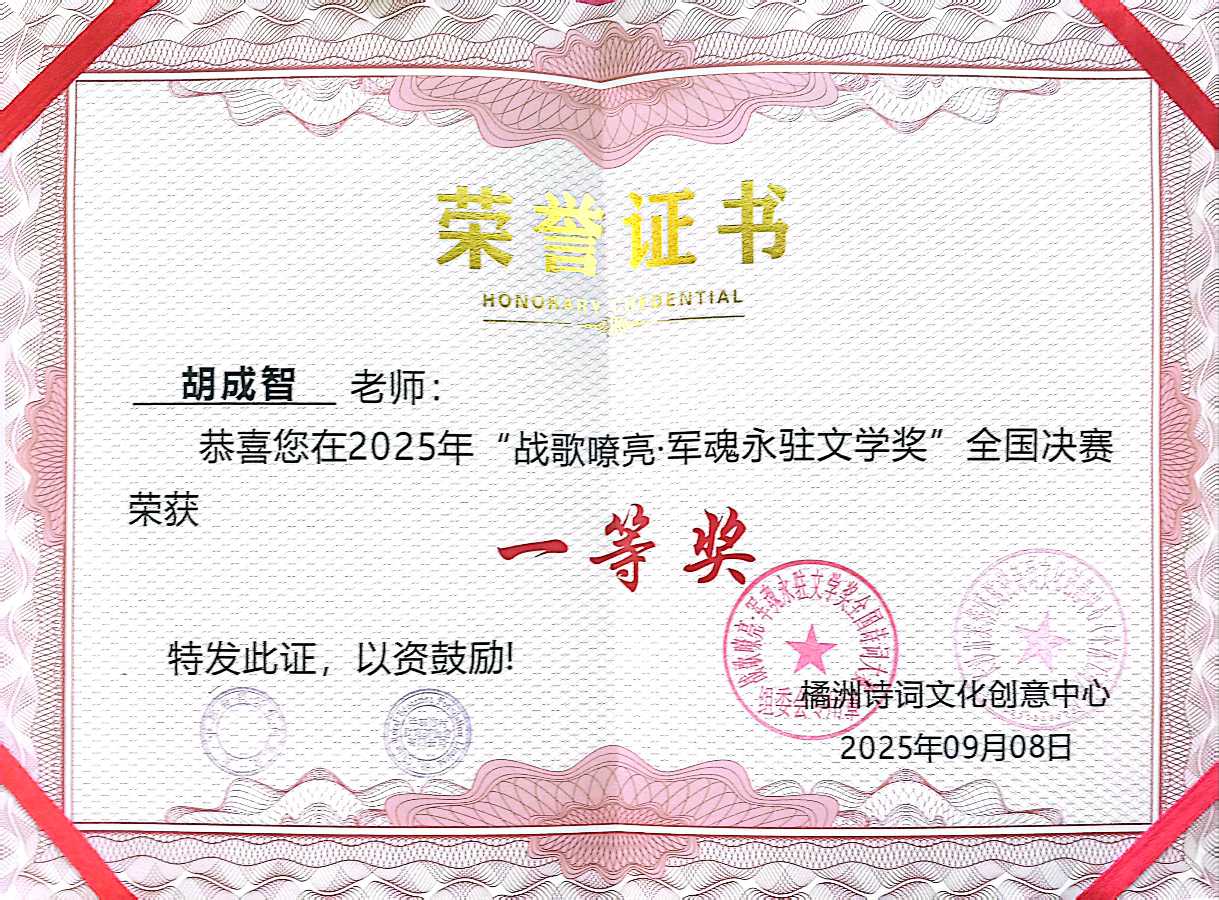

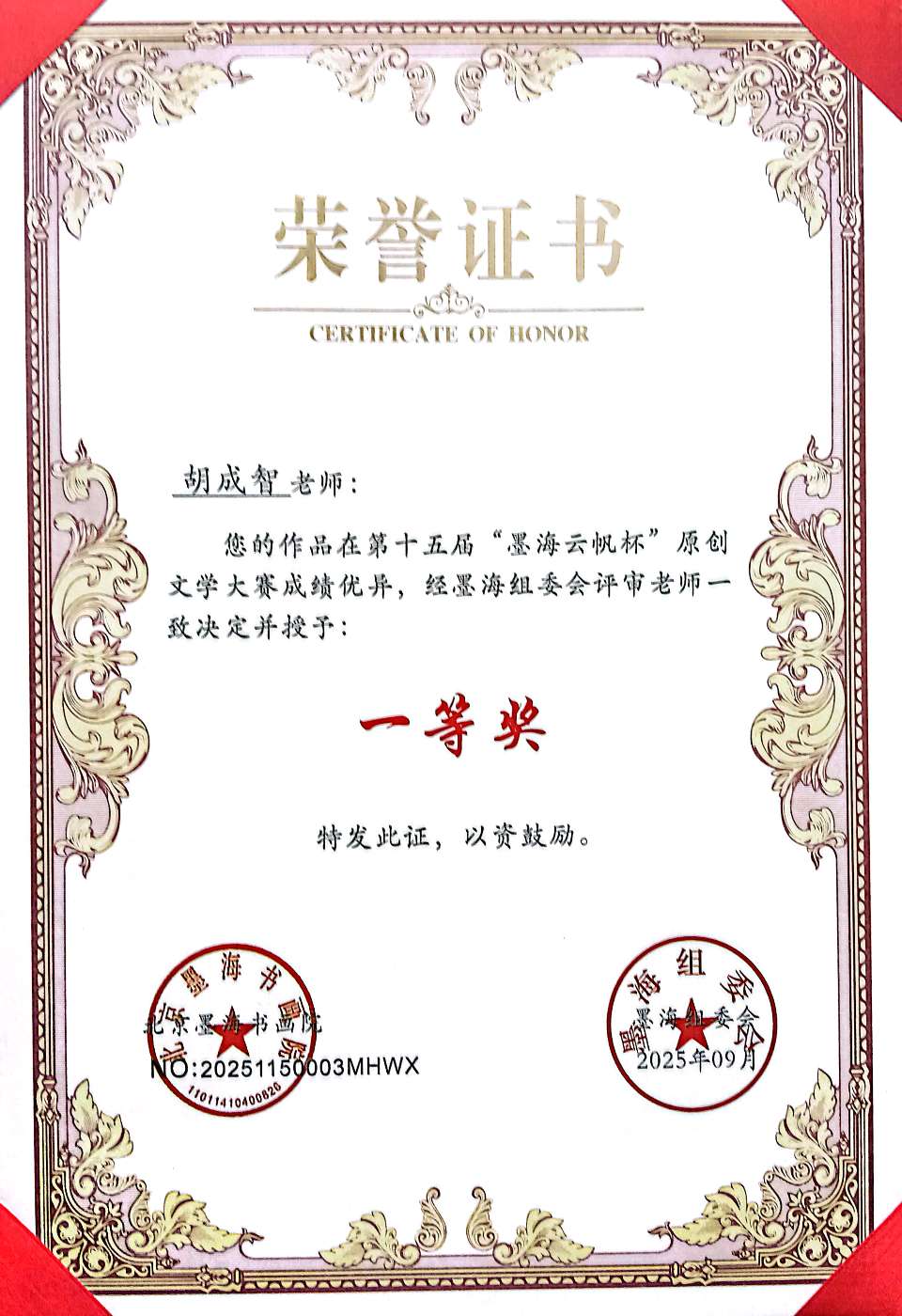

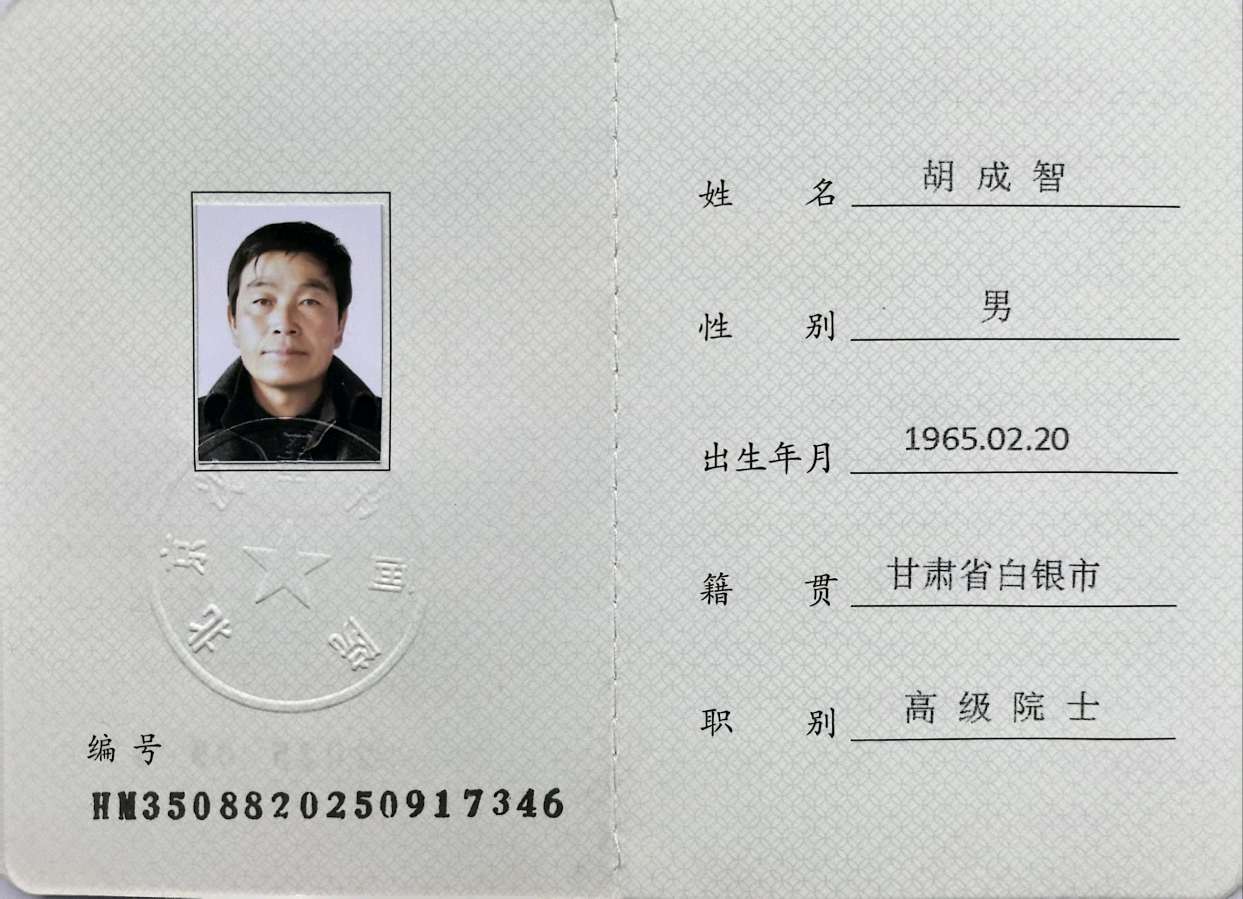

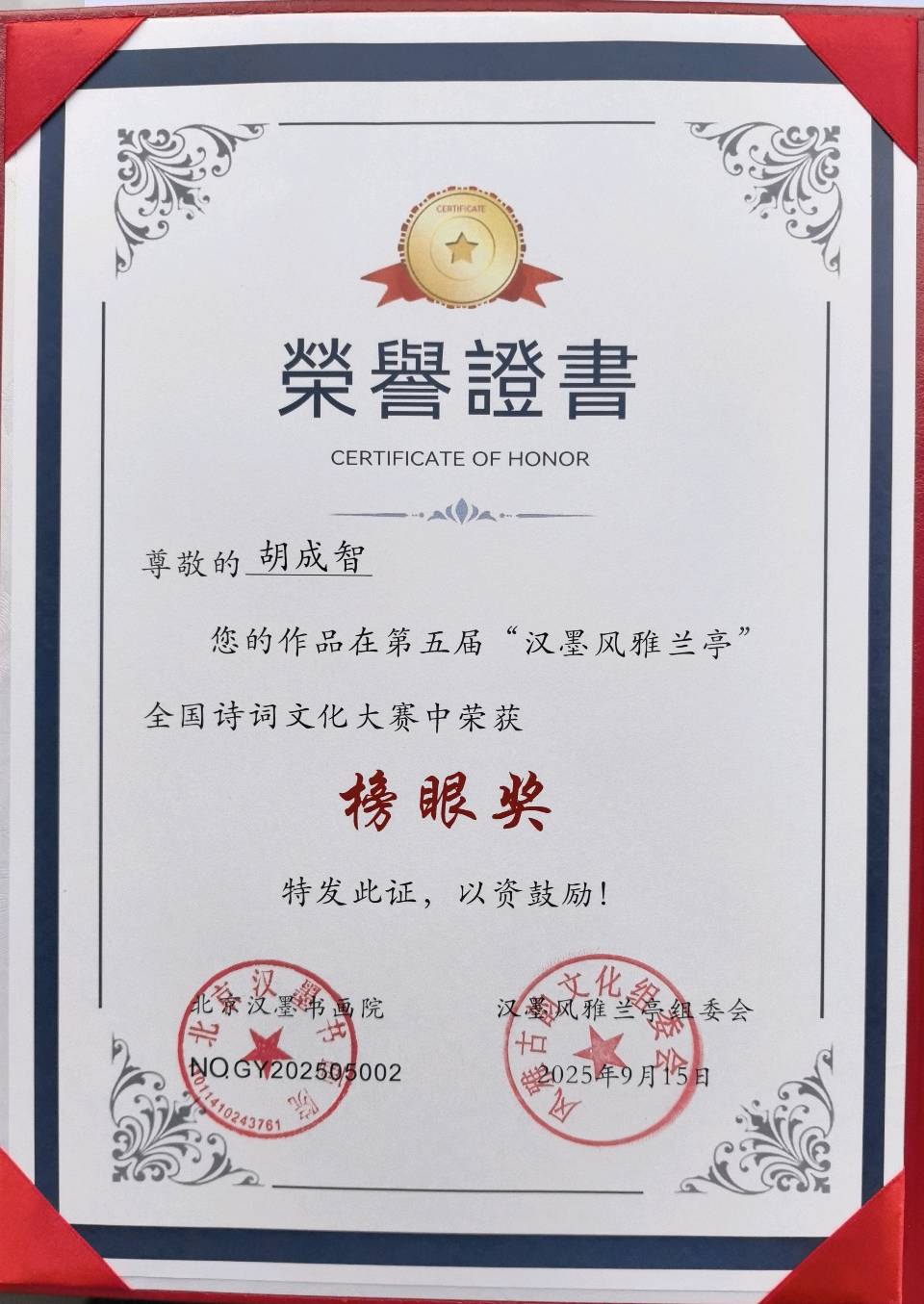

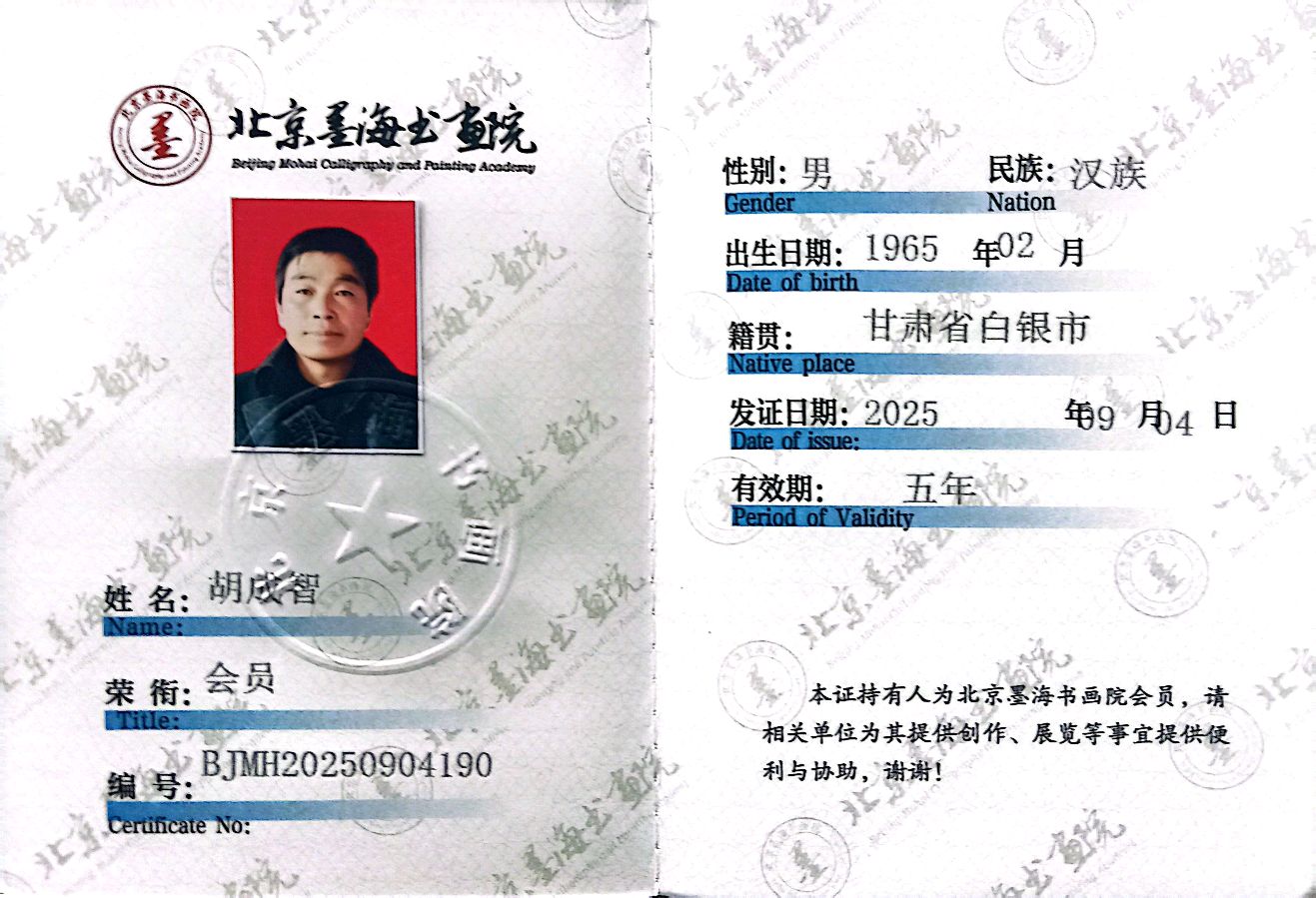

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点