第三十三章:病坊药师

晌午时分,净源拖着疲惫的双腿,终于望见了前方山坳处袅袅升起的几缕炊烟。依着老汉的指点,这应该就是“清水铺”了。那并非繁华市镇,只是散落在山间河畔的几十户人家,但在此刻的净源眼中,已是人烟所在,是希望之地。

走近了,才看清这村落比想象中更为破败。屋舍多是土坯垒成,低矮而陈旧。村口一棵老槐树下,几个衣衫褴褛的孩童正在追逐嬉闹,看到净源这个陌生僧人,都停下脚步,睁着乌溜溜的大眼睛,好奇又带着几分怯生地打量着他。

净源感到一阵心虚。他这身僧袍虽已脏污,但质地尚可,与这村落的贫瘠格格不入。他下意识地拉了拉衣襟,想要遮掩那份不合时宜的“体面”。

腹中的饥饿感如同火烧。他怀里的最后一个饼子,早在清晨就已吃完。此刻,他必须想办法找到食物,否则连站立都觉困难。

他硬着头皮,走向村中看起来最像是一条“街”的小路。路边有零星的摊贩,卖些山货、粗盐或自织的土布,生意冷清。空气中弥漫着贫穷特有的、混合着尘土、牲畜和某种草药的气味。

他的目光逡巡着,希望能找到一处可以化缘的人家,或者……能找到一点零工,换取食物。他想起了渡口搬柴的经历,那虽然辛苦,却让他感到踏实。

就在这时,一阵压抑的、断断续续的咳嗽声吸引了他的注意。声音来自路边一栋更为破旧的土屋,屋门敞开着,隐约可见里面昏暗的光线和晃动的人影。门口挂着一束干枯的艾草,这是民间驱疫辟邪的常见做法。

净源犹豫了一下,还是走了过去。站在门口,他看清了屋内的情形——一个面色蜡黄、骨瘦如柴的老者蜷缩在土炕上,身上盖着打满补丁的破被,正剧烈地咳嗽着,每一声都仿佛要用尽全身力气,瘦弱的身体随之剧烈起伏。炕边,一个同样瘦削、满面愁容的老妇人正端着一个缺口的陶碗,试图喂他喝水,但老者咳嗽不止,水大多洒在了被褥上。

空气中弥漫着浓重的病气和苦涩的草药味。

老妇人看到站在门口的净源,先是吓了一跳,随即眼中闪过一丝微弱的、或许是对于僧人的本能敬畏,她放下碗,怯生生地双手合十,念了声含糊的“阿弥陀佛”。

净源的心,被那老者的痛苦咳嗽和这屋内的凄惨景象紧紧攫住了。饥饿感在那一刻似乎被一种更强大的情绪压了下去。他想起了李婆婆生病时的样子,想起了自己那冷漠的、仅仅念经了事的“关怀”。

老汉的话在耳边回响:“看见人遭难了,力所能及,搭把手。”

他能做什么?他不是郎中,不懂医术。

但他至少……可以问候一句。

他走进屋内,对着老妇人还了一礼,声音因虚弱和同情而有些低沉:“阿弥陀佛。老施主,这位……是病了多久了?”

老妇人见这僧人态度和善,不似恶人,愁苦的脸上稍稍放松,用带着浓重口音的官话哽咽道:“回师父话,俺家老头子……咳了快一个月了,吃了好些草药,总不见好……眼看就要……”说着,眼泪就滚落下来。

净源看向炕上的老者,那凹陷的眼窝,那因痛苦而扭曲的面容,都昭示着生命的油尽灯枯。他心中恻然,下意识地走上前几步。

就在这时,那老者又是一阵撕心裂肺的猛咳,竟然“哇”地一声,吐出一口带着暗红色血丝的浓痰,溅在了被褥上。

老妇人惊呼一声,手忙脚乱地想要擦拭,却又不知从何下手,只是无助地哭泣。

净源没有退缩。他忽然想起自己早年随师父云游时,曾见过一位老僧用按摩特定穴位的方法缓解了一位香客的急咳。那手法他依稀记得,只是从未实践过。

“让贫僧……试试看。”他轻声对老妇人说道,声音里带着自己都不太确定的迟疑。

他走到炕边,不顾那污秽和浓重的病气,依照模糊的记忆,伸出手指,轻轻按在老者后背的肺俞穴附近,尝试着用适中的力道揉按。他的动作生疏而笨拙,心中更是忐忑,不知是否有效,甚至担心会加重病情。

然而,奇迹般地,在他持续揉按了片刻之后,老者那剧烈的咳嗽竟然渐渐平复了下来,喘息也变得稍微顺畅了一些,虽然依旧虚弱,但至少不再那么痛苦。

老妇人看得呆了,随即脸上露出难以置信的惊喜,对着净源就要下跪:“活菩萨!您真是活菩萨啊!”

净源连忙扶住她,心中也是惊愕不已。他没想到这依稀的记忆竟真能起到作用。看着老者暂时舒缓的眉头,一种难以言喻的、混合着欣慰与成就感的暖流,缓缓流过他干涸的心田。

这与他念经祈福后那种虚无缥缈的感觉完全不同。这是直接的,看得见的,对他人痛苦的缓解。

他,似乎找到了一点在这红尘中,除了消耗资源之外,其他的存在价值。

第三十四章:沉默的守护

老者的咳嗽暂时平息,屋内令人窒息般的紧张气氛也随之缓和。老妇人千恩万谢,执意要将家里仅有的两个鸡蛋煮给净源吃。净源看着她那布满老茧、因长期劳作而变形的手,看着她家徒四壁的境况,如何能接受?他再三推辞,只说自己不饿。

然而,腹中那火烧火燎的感觉却无情地戳穿了他的谎言。一阵轻微的眩晕袭来,他不得不伸手扶住土炕边缘,才稳住身形。

老妇人看出了他的虚弱和窘迫,不再多说,默默地去灶间生火。过了一会儿,她端出来的不是鸡蛋,而是一碗热气腾腾的、几乎能照见人影的稀粥,里面飘着几片可怜的野菜叶。

“师父,家里实在没什么能拿得出手的……这碗粥,您一定要喝了,暖暖身子。”老妇人的语气带着不容拒绝的恳切。

净源看着那碗清可见底,却散发着粮食最朴素香气的粥,喉头滚动了一下。他知道,这或许是这户人家今天仅有的、像样的一餐了。

“这……这如何使得……”他声音干涩。

“使得,使得!”老妇人连连说道,“您救了俺家老头子,就是救了俺们全家!一碗粥算个啥?”

净源不再推辞。他双手微微颤抖地接过那只粗糙的陶碗,碗壁传来的温热,仿佛直接熨帖到了他心里最冰冷、最柔软的角落。他低下头,小口小口地,极其珍惜地喝着这碗粥。粥很稀,几乎没有米粒,但那一点点粮食的甘甜和暖意,却如同琼浆玉液,滋养着他近乎枯竭的身体和灵魂。

喝完粥,他感到恢复了一些力气。老妇人又给他端来一碗清水。

净源没有立刻离开。他看着炕上重新陷入昏睡、但呼吸已平稳许多的老者,又看了看坐在炕边、依旧愁眉不展的老妇人,心中那份刚刚升起的微弱成就感,又被更深沉的怜悯所取代。

缓解一时的咳嗽,并不能根治疾病。这贫病交加的家庭,未来的日子依旧艰难。

他能做什么?他身无长物,不懂医术,更无钱财。

他忽然想起,自己除了那点粗浅的按摩手法,似乎……也并非一无是处。他还会诵经。

以往,他视诵经为修行功课,为积累资粮,甚至为换取供养的工具。但此刻,看着这对在苦难中挣扎的老人,他忽然觉得,或许诵经,也可以是一种……陪伴,一种祝福,一种在无力改变现实时,所能给予的、精神上的慰藉与支撑。

这不是交易,不是彰显功德,仅仅是……一份心意。

于是,他整理了一下僧袍,尽管它依旧脏污,然后在炕边寻了个干净些的角落,盘膝坐下。他没有像以往那样追求音调的完美、仪轨的庄严,只是用一种平和的、低沉的、带着真诚祝愿的声调,轻声念诵起《药师琉璃光如来本愿功德经》。

“……彼佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二 大愿,令诸有情,所求皆得……”

经文声在破败的土屋中缓缓流淌,如同涓涓细流,冲刷着贫病与愁苦带来的压抑。老妇人起初有些茫然,随即也安静下来,双手合十,默默地听着。她或许听不懂经文深奥的含义,但那平和庄严的韵律,那僧人专注而慈悲的神情,本身就带有一种安抚人心的力量。

净源不再去思考诵经的“功德”,他只是将全部心意,融入每一个字句,祈愿药师佛的慈悲之光,能照耀到这昏暗的土屋,能减轻老者的病痛,能带给这绝望的家庭一丝安宁。

这是一种沉默的守护。

用他此刻唯一拥有的方式。

他不再是那个需要被供养、被服务的“师父”,他尝试着,成为一个能给予他人一点点温暖和力量的同行者。

经文声持续着,与老妇人偶尔的叹息、老者微弱的呼吸声交织在一起,构成一幅凄清却又带着奇异祥和意味的画面。

第三十五章:代写家书

诵经持续了约莫半个时辰。当净源最后一个音节落下,土屋内陷入了一片更为深沉的寂静。老妇人依旧双手合十,眼中含泪,但脸上的愁苦似乎消散了一些,多了一份难以言喻的平静。炕上的老者也睡得更加安稳。

净源缓缓睁开眼,感到一种前所未有的疲惫,但精神却异常清明。这种疲惫不同于身体的劳累,更像是一次深度的、倾尽全心的付出后的虚脱与满足。

他站起身,准备告辞。老妇人却再次拉住了他,脸上露出更加为难和恳求的神色。

“师父……师父您是有学问的人,”老妇人怯生生地开口,从炕席底下摸索出一张皱巴巴的、边缘泛黄的糙纸和一小截几乎捏不住的炭条,“俺……俺想求您个事……”

净源看着她手中的纸笔,有些疑惑。

“俺家大小子,前几年被征去修官道了,在很远的外乡……”老妇人说着,眼泪又掉了下来,“快一年没捎信回来了……俺和他爹,这心里头……实在放心不下……俺们不识字,想托人写封信去问问,可……可村里也没个识字的人,去镇上找先生写,又要钱……”

她哽咽着,说不下去了,只是用那双饱经风霜、充满渴望与无助的眼睛望着净源。

代写家书?

净源愣住了。这对于他而言,是一件陌生到近乎遥远的事情。他自幼习文断字,读的是佛经典籍,写的是偈颂法语,何曾接触过这等充满烟火气息的俗务?

然而,看着老妇人那期盼的眼神,听着她那朴素的、对远方骨肉的牵挂,他心中最柔软的部分被触动了。这不再是玄妙的佛法义理,这是最真实的人间情愫,是父母对子女最本能的担忧与思念。

他想起了自己的母亲,那个在病榻上抓着他的手、放心不下他的女人。那份牵挂,与眼前这位老妇人,何其相似!

“苦海无边,众生皆苦。”这句话,他念过无数遍,但直到此刻,他才真正体会到,这“苦”中,包含着多少这样具体而微的、牵肠挂肚的离别之苦。

“好。”净源几乎没有犹豫,便接过了那张糙纸和炭条。他在屋内唯一一张歪歪扭扭的木桌前坐下,将纸铺平。炭条粗糙,远不如他惯用的毛笔顺手。

老妇人见他答应,喜出望外,连忙凑过来,开始絮絮叨叨地口述:

“狗娃啊(她儿子的乳名),俺是你娘。家里都好,你别惦记。你爹前阵子病了,咳得厉害,多亏了一位过路的师父好心,现在好些了……”

“你在外头干活,一定要吃饱,天冷了记得添衣裳,别舍不得花钱……”

“官家的活重不重?累不累?有没有人欺负你?”

“啥时候能完工回来?爹娘年纪都大了,就盼着你……”

老妇人的话语琐碎,重复,甚至有些颠三倒四,充满了口语和方言土语。净源握着炭条,努力地将这些充满烟火气的、饱含深情的唠叨,转化为尽可能通顺、工整的文字。他写得很慢,很认真,仿佛不是在写字,而是在小心翼翼地编织一份沉甸甸的思念。

他发现,将这些最朴素的、源于血脉亲情的牵挂落于纸上,其意义,似乎并不比他抄写任何一部佛经来得轻。这同样是渡人,渡的是那份悬在半空、无所依凭的焦虑与牵挂。

当他写完最后一个字,将信纸吹干,小心地折好,交给老妇人时,老妇人用颤抖的双手接过,紧紧贴在胸口,像是抱着失而复得的珍宝,眼泪再次涌出,但这一次,是带着希望和感激的泪水。

“谢谢师父!谢谢师父!您真是救苦救难的菩萨!”老妇人又要下拜。

净源扶住她,心中感慨万千。他并没有做什么惊天动地的事情,只是动用了一点最基础的识字能力,满足了一位母亲最卑微的愿望。

但就是这微不足道的“搭把手”,却让他感受到了一种前所未有的、与这红尘世界的紧密联结。他不是旁观者,他可以是参与者,是帮助者。

原来,修行真的可以如此具体,如此平凡。

就在他准备再次告辞时,屋外传来了一阵嘈杂的人声和急促的脚步声。

第三十六章:码头扛夫

净源刚将那封饱含深情的家书交到老妇人手中,屋外便传来了一阵喧哗。几个村民簇拥着一个面色焦急、头上缠着渗血布条的中年汉子,急匆匆地闯了进来。

“王婶!王婶!快看看李二哥,在码头上扛包,让掉下来的货箱砸着头了!”一个年轻后生嚷嚷道。

被称为王婶的老妇人一看那汉子头上的血迹,也慌了神,连忙上前查看。那姓李的汉子显然伤得不轻,脸色苍白,眼神涣散,几乎站不稳,全靠旁人搀扶。

“这……这可咋办?郎中在镇上,这么远……”王婶手足无措。

净源见状,也走上前去。他虽不懂医理,但基本的止血包扎,早年随师父云游时倒是学过一些。他仔细看了看李二的伤口,好在只是皮肉伤,未伤及头骨,但血流不止,需要立刻清理包扎。

“有干净的布和清水吗?”净源冷静地问道。

他的镇定感染了慌乱的人们。王婶连忙去取水和新布。净源让众人将李二扶到炕边坐下,他小心地解开那已被血浸透的旧布条,用清水仔细清洗伤口周围的污血,然后接过王婶递来的一块还算干净的旧白布,撕成条,熟练地为李二进行包扎。

他的动作沉稳而专注,仿佛又回到了许多年前,照顾生病师兄的那些日子。只是那时是出于同门之谊,而此刻,是出于对眼前这个陌生苦力最本能的关怀。

包扎完毕,血总算止住了。李二的脸色也稍微恢复了一点人色,他虚弱地抬起头,看着净源,嘴唇动了动,似乎想道谢,却发不出声音。

“让他好好休息,别再动弹了。”净源对周围的人嘱咐道。

村民们看着净源,眼神里充满了惊奇和感激。他们没想到这个看起来文弱落魄的和尚,不仅会“治病”(缓解了王老头的咳嗽),还会包扎伤口。

“师父,您真是神了!”那年轻后生由衷地赞道。

净源摇了摇头,没有居功。他看了看李二,又看了看这破败的屋子和周围这些面带菜色、为生计苦苦挣扎的村民,心中那股刚刚因帮助他人而升起的暖意,又被一种更深沉的悲悯所取代。

码头扛夫……这是何等辛苦而危险的生计!用血肉之躯,去对抗沉重的货物,只为了换取微薄的薪酬,养家糊口。而一旦受伤,就像眼前的李二,整个家庭可能就会陷入绝境。

他想起了自己在渡口搬柴的经历。那点重量,已让他感到吃力。而这些扛夫,日复一日,年复一年,承受着远比那沉重得多的负担。

“众生皆苦……”他再次默念这句话,但此刻,这“苦”不再是经书上一个抽象的概念。它是王老头撕心裂肺的咳嗽,是王婶对远方儿子的牵肠挂肚,是李二头上汩汩流出的鲜血,是这些村民脸上被生活刻下的深深印痕。

他以往追求的“离苦得乐”,是想要脱离这些具体的、人间的苦。但现在,他忽然觉得,或许真正的“乐”,并不是远离这些苦,而是在深刻地认知、体会这些苦之后,生起的那份无法袖手旁观的慈悲,以及尽己所能去“拔苦”的行动。

他无法改变这世间所有的苦,但他可以在遇到的时候,伸出手。

就像老汉给那老母亲三十文钱。

就像他为王老头按摩。

就像他替王婶写家书。

就像他为李二包扎。

力量微薄,但并非毫无意义。

他看着眼前这些质朴而苦难的村民,心中做出了一个决定。他暂时不离开清水铺了。这里,有需要他“搭把手”的人。这里,就是他慈航路上的第一个小小的、停靠的码头。

他要在这里,学习如何真正地,做一个能“扛事”,能“帮忙”的修行人。

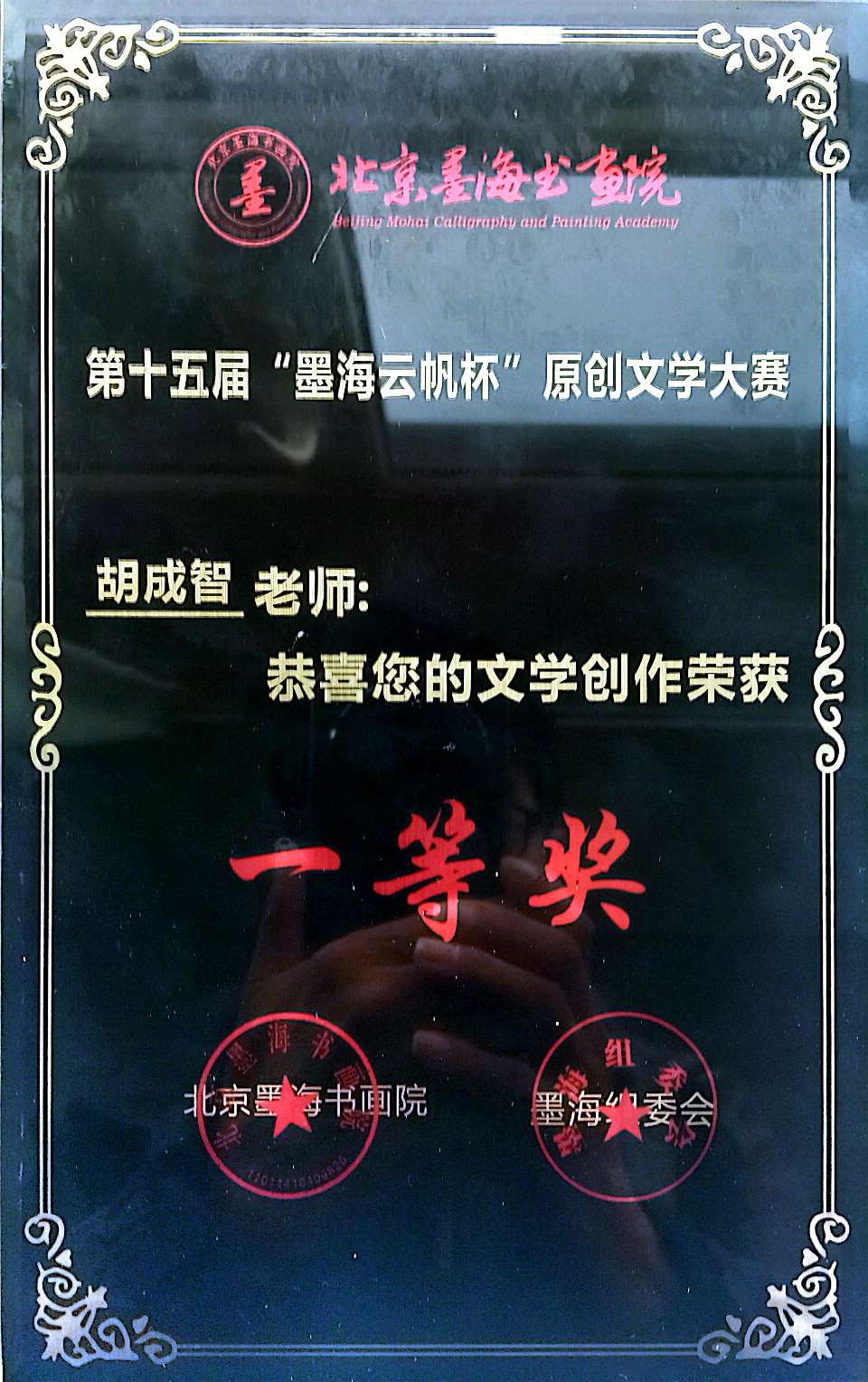

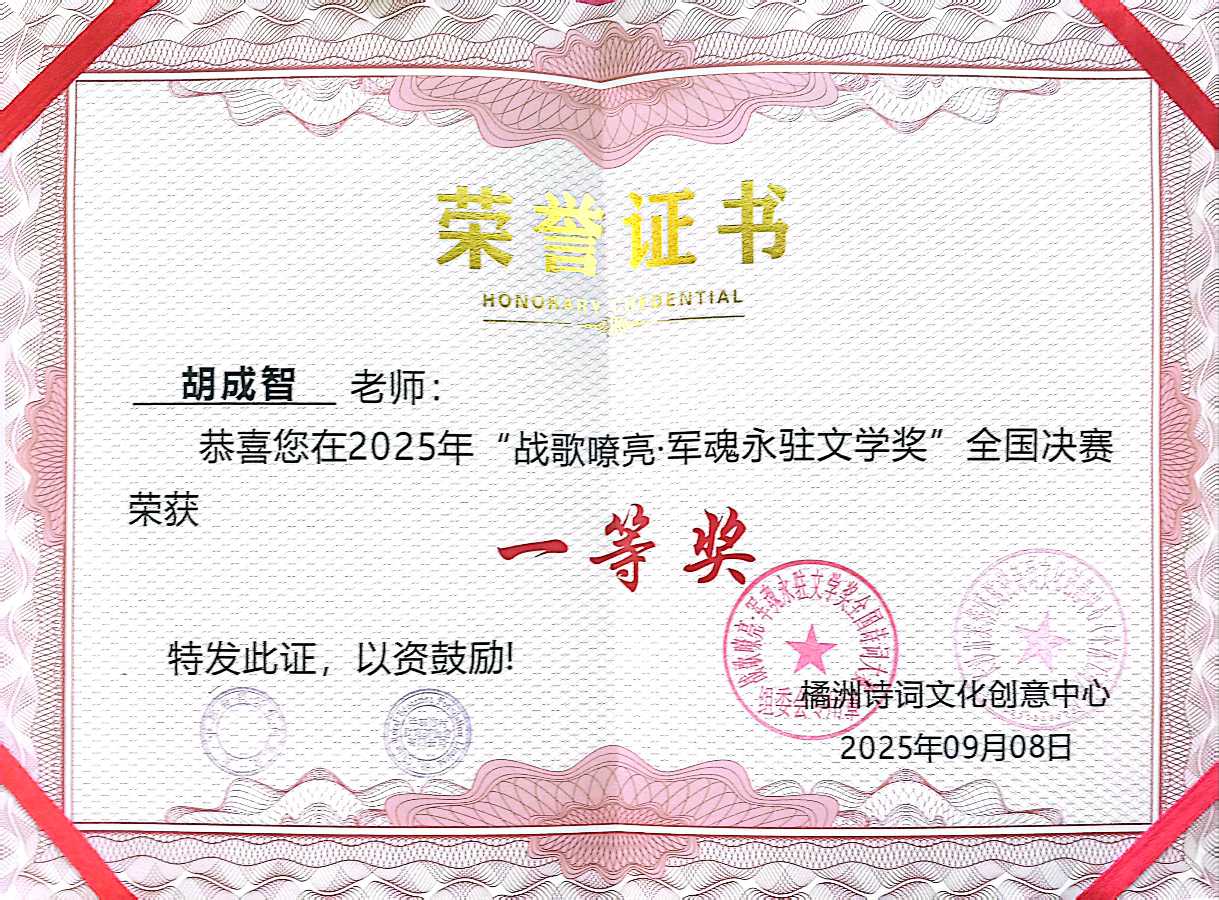

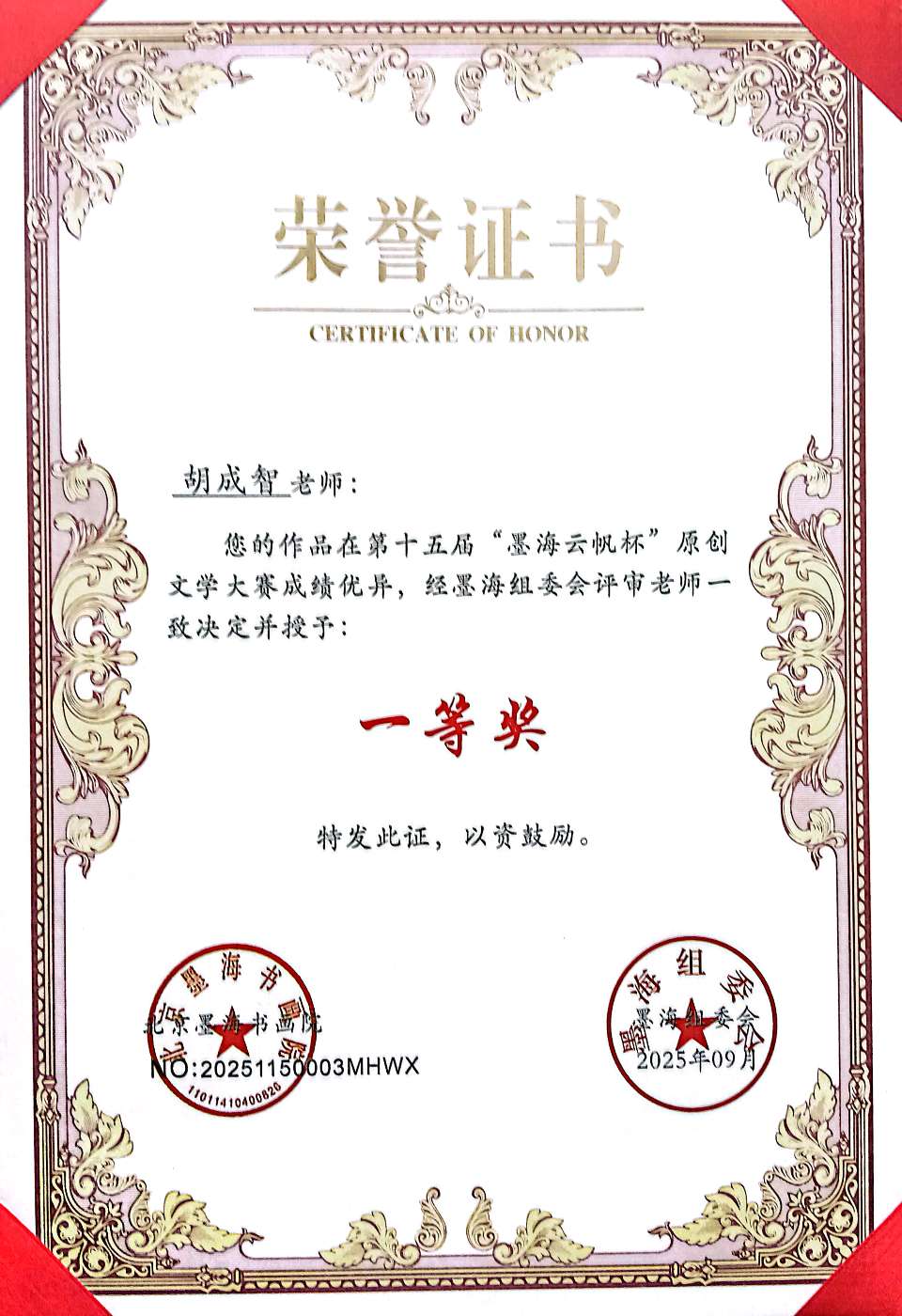

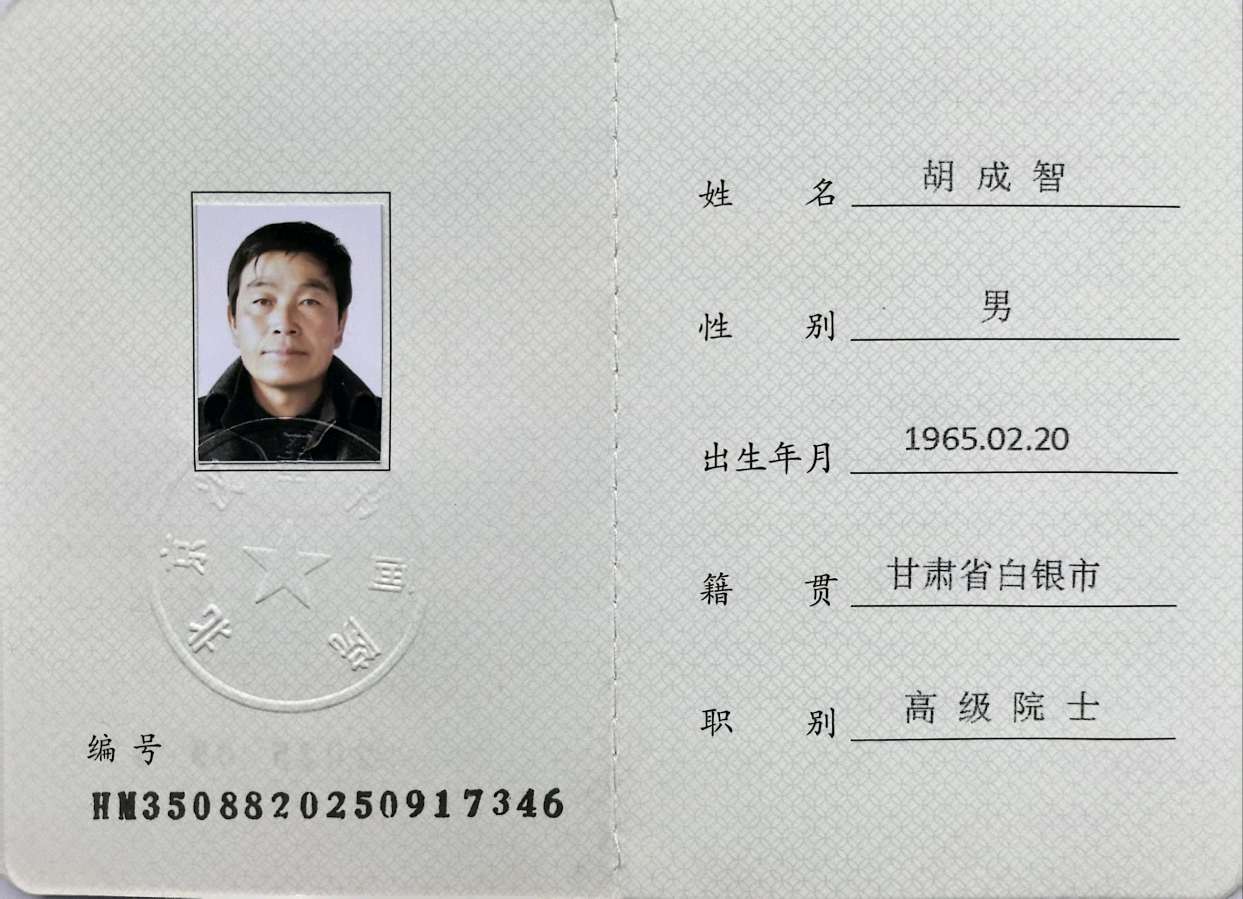

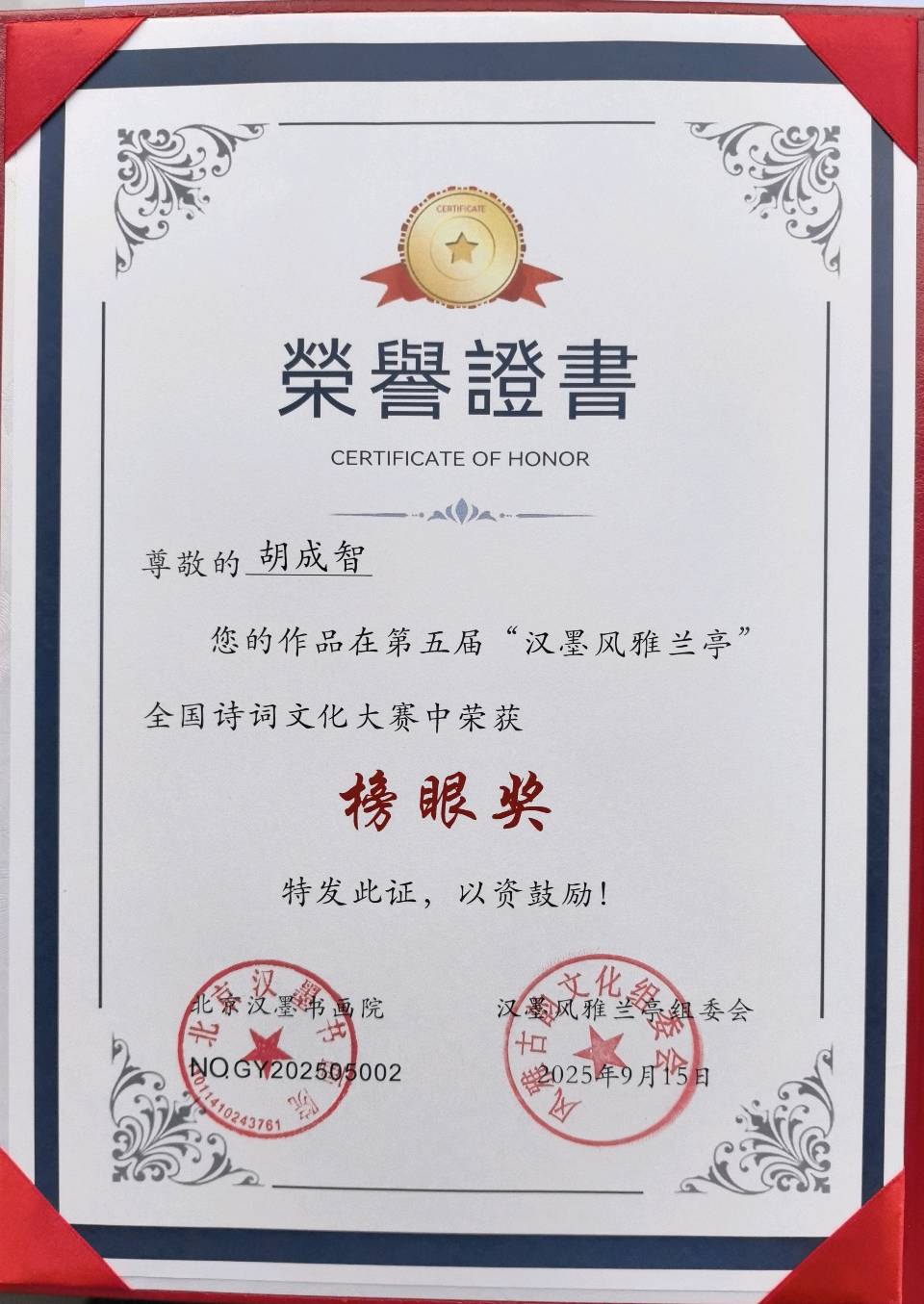

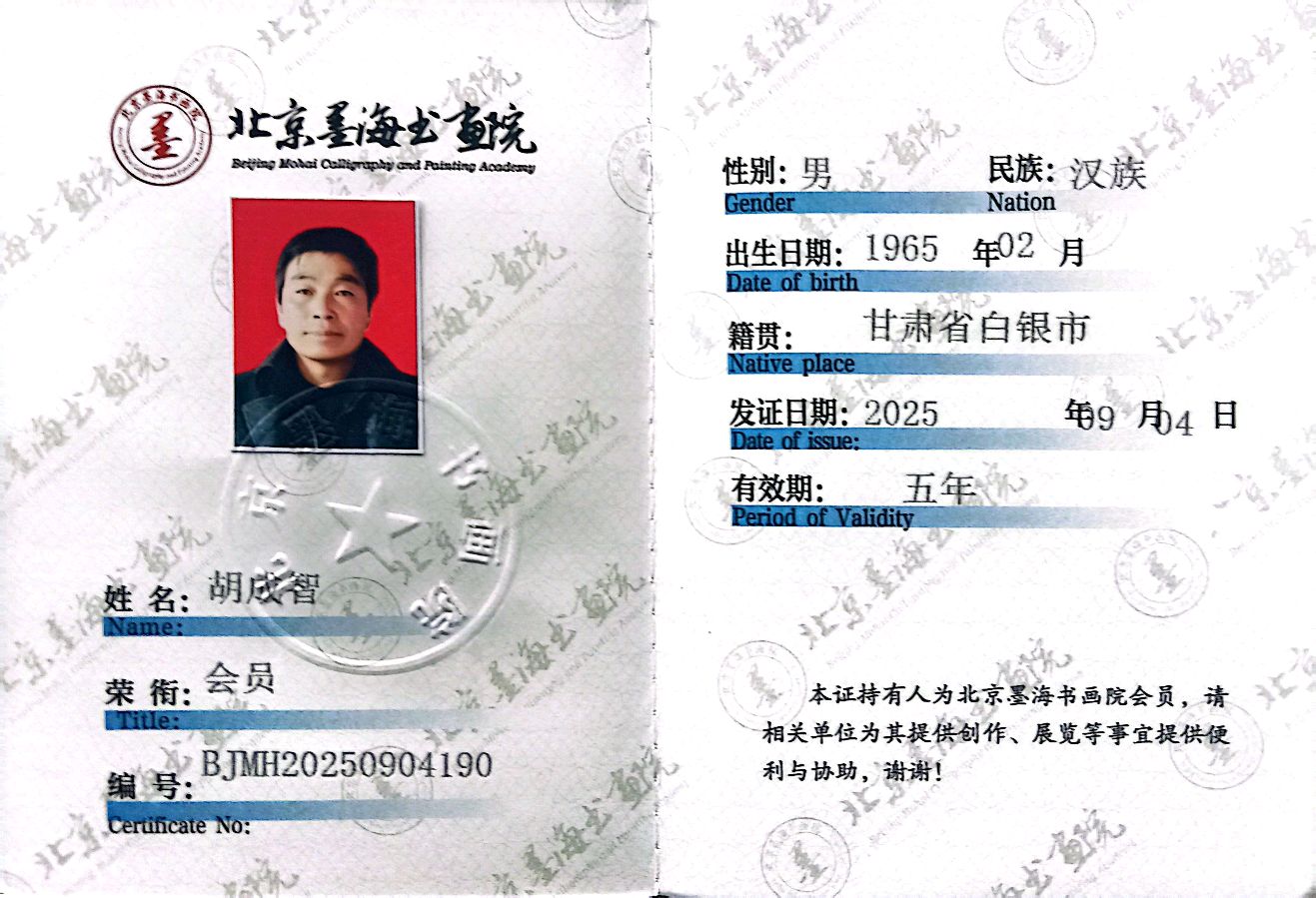

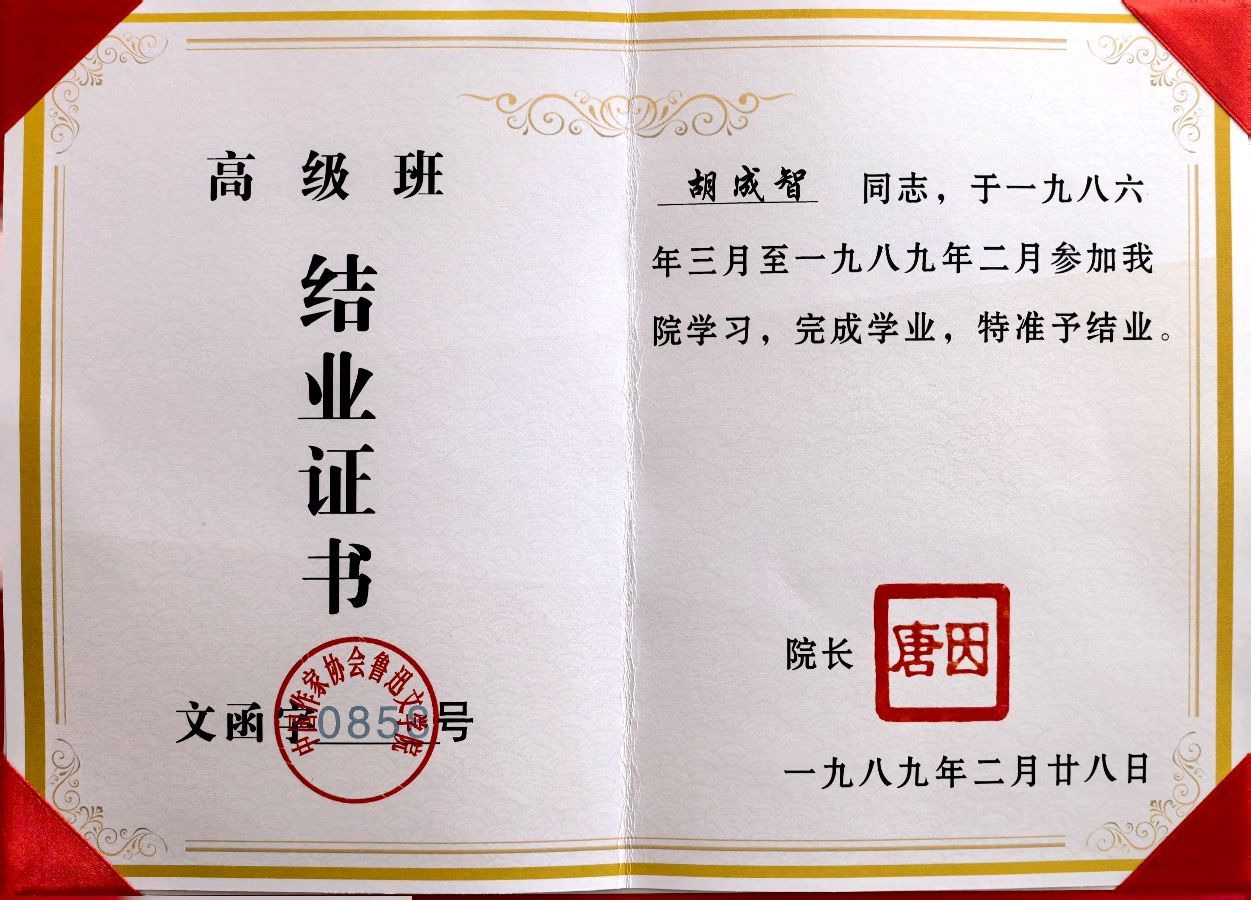

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点