第十一章 潜流

自清韵斋归来,顾望舒的心境如同被投入石子的深潭,表面波澜不惊,内里却暗流汹涌。那本《学衡》被他置于枕边,信笺则妥帖地藏于《昭明文选》的夹页中,成了他独处时反复摩挲、品读的圣物。他并未立刻回信,并非不愿,而是深知此举关系重大。一封信已属冒险,若频繁往来,在这深宅大院之中,难保不被察觉。他不能因自己的冲动,而玷污了沈雁栖的清誉,更不能让这份刚刚萌芽的、纯粹的精神共鸣,蒙上世俗的阴霾。

然而,沉默并非无作为。他读书愈发勤勉,目光不再局限于诗词歌赋,而是更多地投向了史论、时评,甚至开始偷偷搜集一些关于西方哲学、社会思潮的译著。他像一块贪婪的海绵,拼命汲取着知识,只为了在下一次可能的交谈中,能与她站在同一高度,能更深刻地理解她眼中的世界。这种隐秘的、为目标而努力的充实感,是过往十九年浑噩生活中从未有过的。

这日,父亲顾颢轩难得有暇,将他唤至书房考校功课。问及经史,顾望舒对答如流,顾颢轩捻须点头,面露嘉许。然而,当话题不经意间转向时局,顾望舒引用了近日所读报刊上的几句评论,虽未敢尽抒胸臆,言辞间却已流露出不同于以往的锐气与忧思。

顾颢轩脸上的笑容渐渐敛去,他放下茶盏,目光锐利地审视着儿子:“望舒,你近日所读,似乎颇为庞杂?”

顾望舒心头一紧,垂首应道:“回父亲,儿子只是觉得,既读圣贤书,亦需知晓窗外事,方能学以致用。”

“学以致用,自然是好的。”顾颢轩的声音沉缓下来,带着不容置疑的威严,“但需知,学问之道,首重根基,次明体用。那些新潮言论,多是少年人意气,哗众取宠之言,看似激荡人心,实则如无根浮萍,经不起风浪。我顾家诗礼传家,所求乃是中庸持重,经世致用之学,而非逞口舌之快,惹祸上身之论。你,可明白?”

父亲的话语,像一盆冰水,兜头浇下。那“惹祸上身”四个字,更是重重地敲在顾望舒的心上。他明白,这不仅是学问路径的告诫,更是对他近来思想变化的警示。父亲或许已从某些渠道,察觉到了他的“不安分”。

“儿子……明白。”他低声回答,指甲深深掐入掌心。一股混合着屈辱与反抗的情绪在胸腔里冲撞,却被他强行压下。

“明白就好。”顾颢轩挥挥手,“去吧。多将心思放在科举正途上,莫要辜负为父的期望。”

从父亲书房出来,初夏的阳光明晃晃地刺眼,顾望舒却觉得周身发冷。他抬头望向澄园那一片井然有序、富丽堂皇的屋宇亭台,第一次如此清晰地感受到,这看似开明的家族,其赖以维系的根基,是何等的保守与坚固。他那点刚刚燃起的、关于新世界与独立人格的星火,在家族这堵厚重的巨墙面前,显得如此微弱,如此不堪一击。

沈雁栖的身影,在这份沉重的压力下,非但没有模糊,反而愈发清晰地灼烫着他的心。她就像是这堵巨墙之外,那片广阔天地的象征。靠近她,理解她,便意味着要挑战这堵墙,甚至……冲破它。

这个认知,让他感到恐惧,却又奇异地带来了一丝决绝的勇气。

第十二章 荷露

顾老夫人寿辰将至,澄园上下忙碌起来,准备着寿宴诸事。这日,顾夫人带着顾望舒兄妹,去城外的普济寺上香,为老夫人祈福,并商议在寺中斋僧布施的细节。

普济寺坐落于西山脚下,古木参天,梵音缭绕,香火鼎盛。顾家是寺里的大施主,知客僧早已得了消息,殷勤地将他们迎入雅静的禅院歇息。

禅院清幽,院中有一方小小的放生池,池中荷花初绽,粉白的花瓣上滚动着晶莹的露珠,在晨光下熠熠生辉。顾望舒心绪不宁,寻了个借口走出禅房,独自在池边徘徊。寺院的钟声悠远沉静,却无法平息他心中的烦闷。

就在这时,一阵轻微的脚步声自身后传来。他下意识地回头,整个人便僵在了原地。

池畔的另一端,沈雁栖正扶着沈夫人,缓缓走来。她今日穿着一身月白色的素缎旗袍,襟上别着一枚小小的、翠绿的荷叶形胸针,越发衬得她肤光胜雪,气质清冷。她也看见了他,目光在空中交汇,两人都是一怔。

沈夫人见到顾望舒,脸上露出得体的笑容,上前寒暄。原来沈家今日也是来寺中为病中的沈老爷祈福。

“顾公子也来了。”沈雁栖微微颔首,声音一如往常的平静,但顾望舒却敏锐地捕捉到她眼底一闪而过的、类似于惊喜的微光。

“是,陪家母来为祖母祈福。”顾望舒稳住心神,拱手还礼。

两位夫人走到一旁说话,自然而然地,又将这一方小小的池畔,留给了他们二人。空气中弥漫着檀香与荷花的清芬,偶尔有鱼儿跃出水面,发出“噗通”的轻响。

短暂的沉默后,几乎是同时,两人开口:

“那本《学衡》……”

“寺里的荷花……”

话音重叠,两人俱是一顿,随即都微微笑了起来。这一笑,仿佛打破了所有的拘谨与隔阂。

“公子看了那篇文章?”沈雁栖率先问道,目光落在池中初绽的荷苞上。

“看了。”顾望舒点头,向前走近了两步,与她并肩立于池畔,“观点颇为独特,尤其是对传统文化精髓与白话文形式之间关系的论述,发人深省。只是……其中某些对新文化运动全然否定的态度,在下以为,未免有些矫枉过正了。”

沈雁栖转过头,眼中带着赞许:“公子果然有自己的见解。我也不全然赞同其观点,但觉得其提供的视角,值得深思。不盲从,不偏激,方能得其真味。”

“正是此理。”顾望舒感到一种遇到知音的畅快,“譬如这池中荷花,古人赞其‘出淤泥而不染’,是取其精神;若以白话直描其形态色泽,亦是一种真实。二者未必不能相容。”

“公子比喻精妙。”沈雁栖浅浅一笑,那笑容如同荷花上的露珠,清透短暂,却瞬间点亮了她清冷的面容,“只是这‘淤泥’与‘不染’,其间挣扎磨砺,又岂是言语所能尽述?”她的话语中,似乎带着一丝若有若无的怅惘。

顾望舒心中一动,看向她。她已转回头,目光悠远地望向寺院深处的大雄宝殿,飞檐斗拱在蓝天映衬下,显得庄严而肃穆。

“沈小姐……”他轻声唤道,一股冲动促使他想要说些什么,想要告诉她他那夜的震动,告诉她他近日的苦闷与追寻,告诉她他那声藏在心底的“同道中人”。

然而,不远处传来了顾夫人呼唤的声音。时机稍纵即逝。

沈雁栖收回目光,对他微微颔首:“顾公子,家母在唤了,告辞。”

“沈小姐慢走。”顾望舒拱手,目送那月白色的身影扶着沈夫人渐渐远去,消失在禅院的月亮门后。

他独自立在池边,许久未动。掌心似乎还残留着方才紧张时握出的汗意,鼻尖萦绕着她身上那极淡的、不同于脂粉香的,像是书墨混合着草木清气的味道。

荷露易晞,相逢短暂。但这片刻的交谈,这灵魂再次碰撞产生的火花,却比任何长时间的相处都更让他心魂震荡。他清楚地知道,有什么东西,已经深深地、深深地植入了他的生命,再也无法拔除。

第十三章 樊笼

自普济寺归来,顾望舒像是换了一个人。他依旧每日读书习字,向父母请安,但那份沉寂之下,却涌动着一股压抑的激情。他不再试图与父亲辩论,也不再在母亲面前流露异样,他将所有翻腾的思绪与情感,都倾注在了笔端。

他开始写日记。用那种不带姓名,甚至有些隐晦的笔法,记录下每一次与沈雁栖相关的悸动、每一次阅读后的思考、每一次对家族与环境无声的抗争。

“五月廿一,晴。于方外之地,得见清影。池荷初绽,露晞香杳。然数语之契,胜却千言。‘淤泥’与‘不染’,知其意者,能有几人?吾心陷矣,然此陷,甘之如饴。”

“五月廿五,阴。父命读《资治通鉴》,言‘鉴往知来’。然往者已矣,来者何踪?若‘来’之路,仅为重复‘往’之循环,此‘鉴’又有何益?高墙四围,所见之天,终是方寸。樊笼之鸟,纵有双翼,可能振翅否?”

“六月初三,雨。得闻沈伯父卧病,其家景愈艰。念及伊人,弱质伶仃,承此重负,心甚恻然。恨不能立如山岳,为其遮风避雨。然吾自身,尚困于茧中,何力助人?唯勤勉不辍,冀早日得脱此困局。”

这些文字,是他唯一的宣泄口,也是他构建内心世界的砖石。通过书写,他一遍遍地确认自己的情感,坚定自己的志向。沈雁栖不再仅仅是一个令他心动的少女,更是他所有关于自由、理想、独立人格向往的化身。爱她,便意味着爱那个他想要成为的自己,爱那个他想要抵达的世界。

与此同时,他也更加留意沈家的消息。通过旁敲侧击,他从下人口中、从父母偶尔的交谈里,拼凑出沈家如今的窘境。沈老爷官场失意后一病不起,家中积蓄日蹙,全赖沈夫人勉力支撑,而沈雁栖,似乎也在暗中寻求一些自立之道,比如向报刊投稿,或是帮人抄书写信,补贴家用。

这些消息,像针一样刺痛着顾望舒的心。他想象着她如何在生活的压力下,依旧保持着那份精神的孤高与清醒,如何在“淤泥”中,努力维持着“不染”的姿态。这让他对她的感情,在爱慕之外,更添了深深的敬佩与怜惜。

他想要帮她,却找不到任何光明正大的理由和途径。任何物质的馈赠,都会玷辱她的骄傲。他只能更加疯狂地汲取知识,锤炼思想,仿佛只有这样,才能在精神的世界里,与她并肩而立,成为她真正的“同道”。

这无声的挣扎与炽热的思念,如同一场静默的燃烧,在他年轻的身体里进行着。澄园的夏日,草木葳蕤,蝉鸣聒噪,一切都显得生机勃勃。唯有顾望舒,在这片繁华盛景之中,清晰地听见了自己灵魂被囚禁的哀鸣,与那渴望破笼而出的、激烈的撞击声。

第十四章 试探

顾老夫人的寿宴,是澄园下半年的一件大事。虽因时局不靖,不宜过分铺张,但该有的排场与礼数一样不少。宴请的名单几经斟酌,既要有世交故旧,也要有地方显达,维系着顾家盘根错节的关系网。

让顾望舒心神不宁的是,沈家,也在受邀之列。

寿宴前夜,他辗转反侧。既期盼着能再次见到她,又担忧着在这众目睽睽之下,连那片刻的、无声的眼神交流都成奢望。更有一层隐忧,沈家如今的境况,在这富贵云集的场合,是否会让她感到难堪?

寿宴当日,澄园张灯结彩,宾客盈门。顾望舒作为长孙,需在门前迎客,一身簇新的宝蓝色团花长衫,衬得他身姿挺拔,面容俊朗,引来不少赞誉。他却只是机械地行礼、寒暄,目光一次次掠过那些陌生的、熟悉的面孔,搜寻着那抹清冷的身影。

直到宴席将开,沈家母女才姗姗来迟。沈夫人强撑着笑容,与顾老夫人和顾夫人见礼。沈雁栖跟在她身后,穿着一身半旧的湖水绿旗袍,颜色洗得有些发白,但熨帖得十分平整。她未施脂粉,发间只簪着一支素银簪子,在这珠光宝气的女眷中,显得格格不入,却又像一株清莲,遗世独立。

不少目光或明或暗地落在她身上,带着探究、怜悯,或许还有一丝不易察觉的轻蔑。顾望舒的心揪紧了。他看到母亲接待她们时,那笑容里的客气与疏离,看到几位富家小姐聚在一起,对着沈雁栖的方向窃窃私语。

一股怒火混合着心痛,猛地窜上他的心头。他几乎要忍不住上前,将她护在身后。

沈雁栖却仿佛对周遭的一切浑然未觉。她神色平静,举止从容,向顾老夫人呈上寿礼——是一卷亲手抄写的《金刚经》,字迹工整清峻,力透纸背。顾老夫人信佛,见了这份不显奢华却心意虔诚的礼物,倒是真心夸赞了几句。

宴席间,男女分坐。顾望舒坐在父亲下首,隔着喧闹的人群,目光穿越觥筹交错,始终追随着那个湖水绿的身影。她吃得很少,大部分时间只是安静地坐着,偶尔与身旁一位年长的夫人低声交谈几句,侧影单薄而倔强。

机会出现在宴席过半,宾客们开始自由走动敬酒之时。顾望舒端着一杯酒,看似随意地踱步,终于在一个相对僻静的廊柱旁,与独自站在那里眺望园景的沈雁栖“偶遇”。

“沈小姐。”他轻声唤道。

沈雁栖回过头,见是他,眼中闪过一丝复杂难辨的情绪,微微颔首:“顾公子。”

“今日宾客众多,若有招待不周之处,还望海涵。”他斟酌着词句,目光落在她略显苍白的脸上,“沈伯父身体可好些了?”

“劳公子挂心,家父还是老样子。”她语气平淡,听不出喜怒。

短暂的沉默。廊下的风灯在她脸上投下摇曳的光影。顾望舒鼓起勇气,压低声音,飞快地说道:“前日普济寺中,小姐所言‘淤泥’与‘不染’,在下回去后,思之甚深。无论境遇如何,清者自清,小姐风骨,令人钦佩。”

沈雁栖猛地抬眸看向他,眼底似有波澜涌动。她没想到,他会在此刻,此地,提起那日池畔的私语。她看着他眼中毫不掩饰的关切与真诚,那强装的平静外壳,似乎裂开了一道细缝。

“多谢公子。”她的声音微微有些哑,迅速低下头,掩去眸中情绪,“只是风骨不能当饭吃,让公子见笑了。”

这话语中透出的无奈与苍凉,像一根针,狠狠扎进了顾望舒的心里。他还想说什么,却已有别的宾客向这边走来。

“望舒,原来你在这里,快随我去给赵世伯敬酒。”顾颢轩的声音自身后响起,带着不容置疑的意味。

顾望舒心中一凛,只得对沈雁栖匆匆一揖:“失陪。”

他随着父亲转身离去,走出几步,忍不住回头望去。沈雁栖依旧立在廊柱旁,湖水绿的背影在辉煌的灯火下,显得那么孤单,那么脆弱,却又挺直如竹。

这一次短暂的、冒险的试探,像投入深井的石子,未能激起期待的涟漪,反而让他更深刻地体会到了横亘在他们之间的,那冰冷而坚硬的现实。风骨与吃饭,精神与物质,理想与处境……这其间的矛盾与挣扎,远比他想象的更为残酷。

第十五章 夜灼

寿宴的喧嚣终于散去,澄园重归寂静,只余下空气中尚未散尽的酒肉香气与脂粉味,提醒着方才的繁华。仆役们悄无声息地收拾着残局,灯笼的光芒在夜风中摇曳,将人影拉得忽长忽短。

顾望舒推说酒意上涌,辞别了父母,独自回到书房。他不需要灯火,月光透过窗棂,在室内铺下一层清冷的银霜。他脱下那身象征着长孙身份的、束缚人的宝蓝长衫,随手掷在榻上,仿佛卸下了一层沉重的铠甲。

书房里寂静得可怕,白日里的丝竹管弦、人声笑语,此刻都化作了虚无,反衬得他内心的惊涛骇浪愈发清晰。沈雁栖那苍白的脸,那强作平静的眼神,那句“风骨不能当饭吃”的无奈低语,还有那在繁华喧嚣中孤零零的、湖水绿的背影,一遍遍地在他脑海中回放、定格。

心痛、怜惜、愤怒、无力……种种情绪像野火一样在他胸中焚烧。他恨这虚伪的应酬,恨那一道道或怜悯或轻蔑的目光,更恨自己的无能为力。他空有满腹怜惜,却连一句像样的安慰都无法当众给予;他自诩“同道”,却在她的现实困境面前,束手无策。

“樊笼!樊笼!”他猛地一拳砸在坚硬的红木书桌上,骨节传来剧痛,却远不及心口的万分之一。

他像一头困兽,在月光笼罩的书房里焦躁地踱步。目光扫过书架上一排排整齐的典籍,那些他曾视若珍宝的圣贤之言,此刻看来,竟像是构筑这囚笼的一块块砖石,冰冷而讽刺。他所学的一切,所谓的“经世致用”,在真实的人的苦难与尊严面前,显得如此苍白无力。

他走到窗前,猛地推开窗户,夜风带着凉意涌入,吹动他额前汗湿的碎发。他仰头望向墨蓝色的夜空,那轮冷月孤悬,清辉遍洒,却照不透这人间厚重的壁垒。

如何才能帮她?如何才能打破这牢笼?

私奔?这个大胆而叛逆的念头如同电光石火,骤然划过脑海,随即被他自行掐灭。且不说这会将沈雁栖置于何等不堪的境地,让她背负怎样的骂名,单是顾家可能随之而来的震怒与打压,就绝非如今已是风雨飘摇的沈家所能承受。这绝非救她,而是害她。

那么,唯有变得强大。唯有掌握足以抗衡家族、甚至改变规则的力量。科举入仕?在这新旧交替的乱世,一条传统的仕途,又能有多大作为?何况远水难救近火。

无数个念头在他脑中激烈碰撞,却找不到一个明晰的出口。这种清醒地意识到困境,却找不到出路的痛苦,几乎要将他逼疯。

他的目光,最终落在了书桌抽屉上。那里,藏着她的信,和他的日记。

他走过去,拉开抽屉,取出那本日记和那封珍贵的尺素。就着朦胧的月光,他抚摸着信纸上清峻的字迹,那“如饮醇醪”四个字,此刻读来,竟带着锥心刺骨的苦涩。

他提起笔,就着月光,在日记的新一页上,用力地、几乎是刻下去地写道:

“六月十五,夜灼。目睹其困,心受凌迟。锦簇花团,无非冰冷枷锁;笑语喧阗,尽是刺骨寒刃。知伊风骨难折,然世道如炉,血肉之躯,何以久抗?吾辈空言同道,竟无扶危之力,痛何如哉!然,纵然前路幽冥,荆棘遍野,此心已决,必寻一光明处,安放此清影。纵焚身以火,亦不容其独自沉沦!”

笔尖划破纸页,墨迹在月光下如同凝固的血。他掷下笔,大口地喘着气,胸膛剧烈起伏。

这一夜,顾望舒心中的最后一丝犹豫与幻想,被彻底烧灼殆尽。他清楚地知道,往后的路,将不再是风花雪月的吟唱,而是一场需要付诸全部勇气、智慧与力量的实际抗争。

夜,还很长。而他的心,已被那名为现实与责任的火焰,灼烧得无比清醒,也无比坚定。

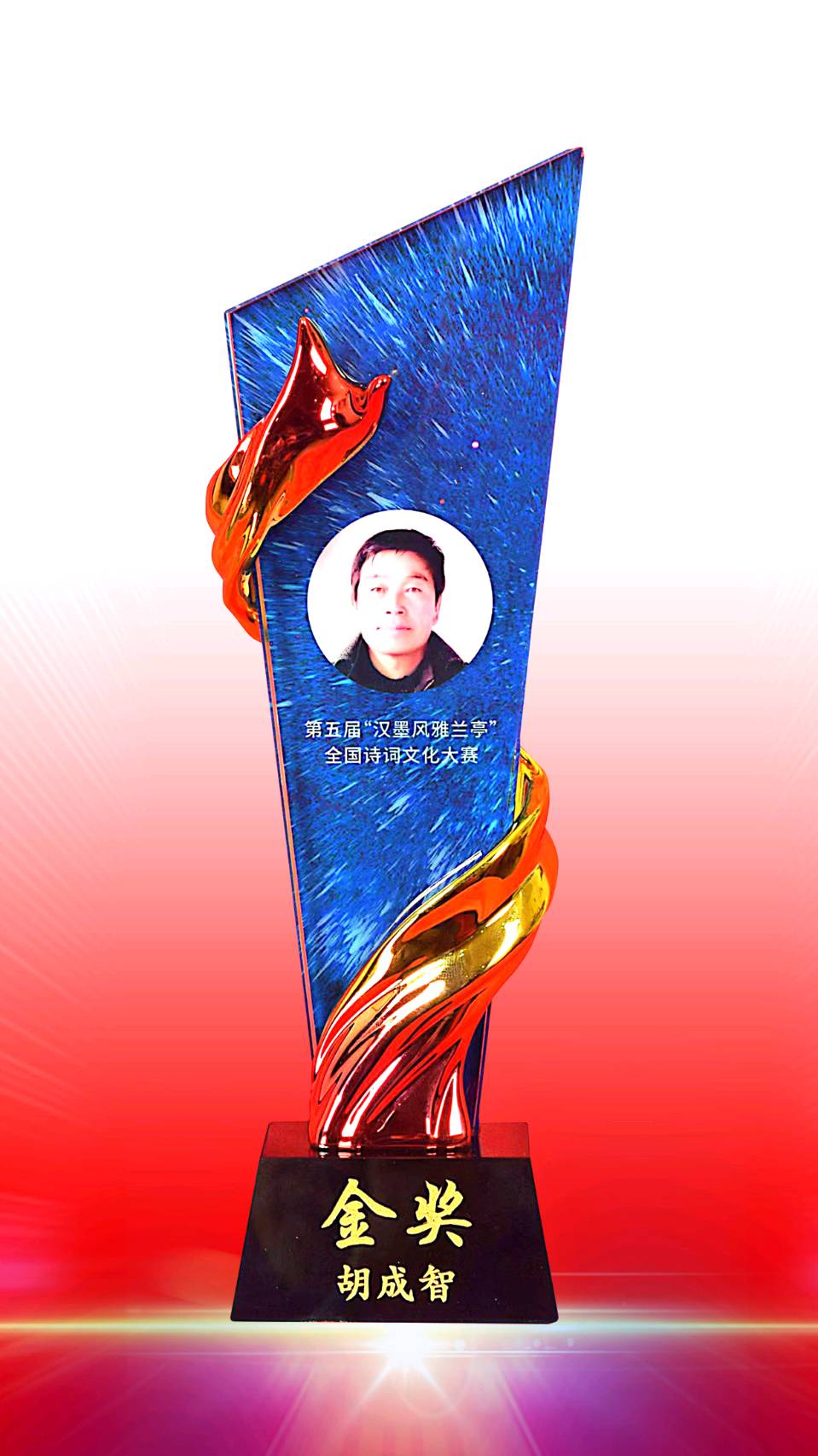

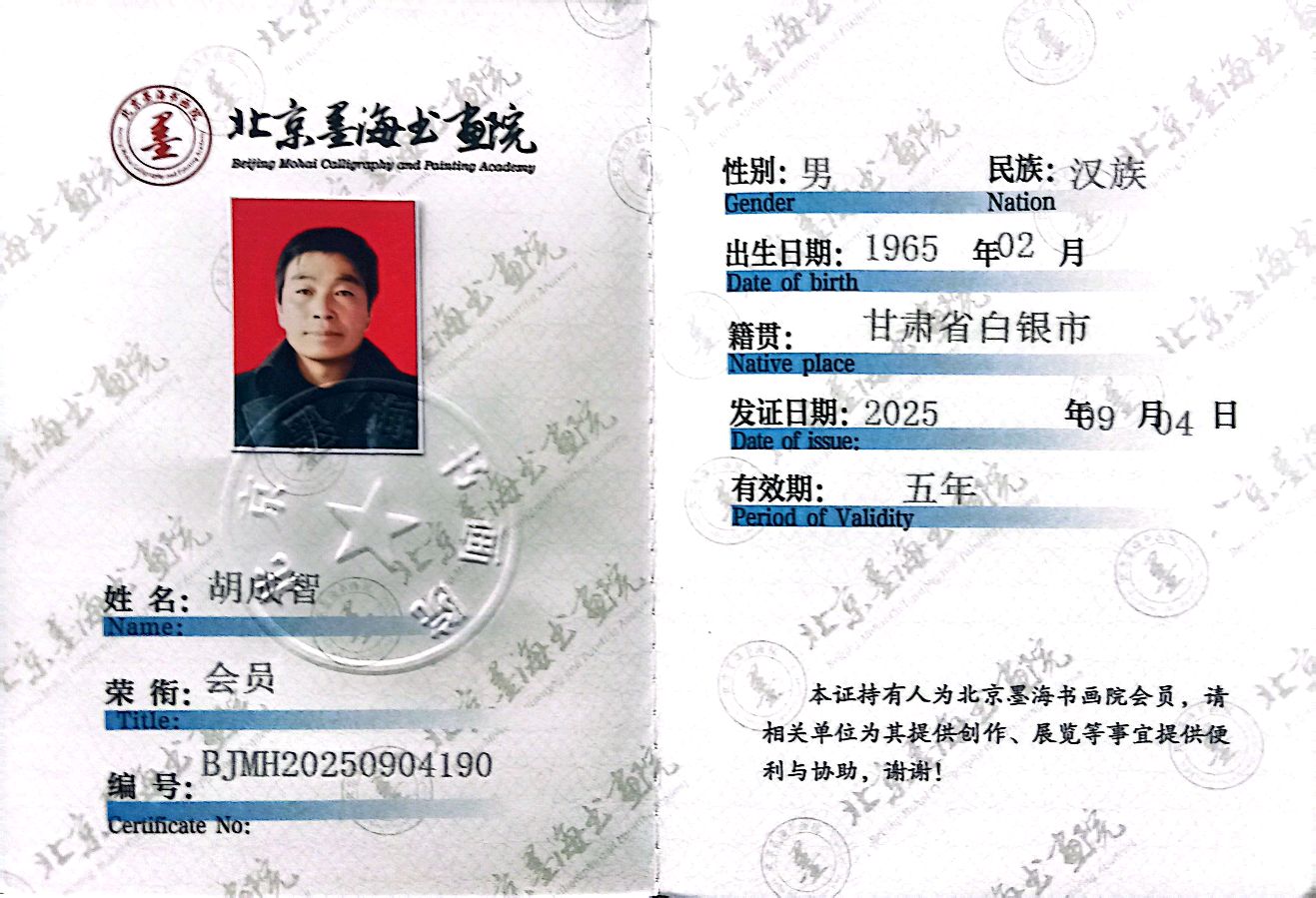

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点