---

第一百二十五章 星火(再现)

"孤往"的征途,如同行走于漫漫长夜,每一步都踏在疲惫与坚持的刀刃上。就在陈烬余感到心力交瘁,几乎要被现实的重量压垮时,几簇看似微弱却至关重要的"星火",再次于黑暗中燃起,照亮了他前行的方寸之地,带来了喘息之机与希望的暖意。

第一簇"星火",来自一个他意想不到的角落——同班的文秀。她敏锐地察觉到了陈烬余近日来的异常沉默与难以掩饰的憔悴。她没有像李维樸那样直接地表达关切或提供物质帮助,那或许会伤及他敏感的自尊。而是在一次物理小组讨论后,众人散去,她自然地留下来,指着陈烬余草稿纸上的一处推导,用清晰而平和的声音说:"陈同学,你这一步用能量守恒来解,思路很巧妙。不过,如果这里同时考虑动量定理,是不是能更简洁一些?"她并非指出错误,而是提供了一种更优化的解法,语气纯粹是学理上的探讨。

陈烬余愣了一下,顺着她的思路一想,果然豁然开朗。他抬起头,对上文秀那双清澈而真诚的眼睛,里面没有怜悯,只有一种对知识的专注和对同学自然而然的友善。就在那一瞬间,他因长期孤军奋战而冰封的心湖,仿佛被投入了一颗温暖的石子,漾开了一圈细微的涟漪。这并非男女之情,而是一种在艰难跋涉中,被同行者无意间给予的、恰到好处的精神支持。它无声地告诉他,他并非完全孤独,他的努力被人看在眼里,他的价值体现在学业上,依然被认可和尊重。这簇"星火"虽微,却足以驱散些许笼罩在他心头的阴霾,让他感受到人性的温暖。

第二簇更实际、更炽热的"星火",则来自程先生。程先生显然通过某种途径,详细了解了他家庭的变故。他没有召见陈烬余进行一番沉重的谈话,而是在一次批阅作业时,在陈烬余的作业本后,用朱笔写下一行小字:"清寒助学津贴已初步核定,不日将发放。望砥节砺行,勿负韶华。" 消息下面,还压着一张折好的便笺,上面是程先生亲笔书写的几位医道仁心、且对贫寒病患常施援手的老中医的姓名与住址。

这简短的消息和细致的便笺,如同在干燥至极的荒漠中突然涌出的清泉,瞬间滋润了陈烬余几近干涸的希望。津贴的确定,意味着接下来一段时间,家庭最沉重的经济压力将得到极大的缓解,他不必再像现在这样疯狂地透支自己。而那几位老中医的信息,更是雪中送炭,为父亲的治疗带来了新的、更可行的希望。程先生以这种不着痕迹、却充满力量的方式,在他最需要的时候,给予了最关键的扶持。这簇"星火",不仅照亮了前路,更点燃了他内心几乎快要熄灭的火焰。

带着程先生提供的地址,陈烬余利用一个下午的空隙,鼓起勇气拜访了其中一位姓苏的老中医。苏大夫住在一条僻静的巷子里,诊室简陋,却弥漫着令人心安的药香。他须发皆白,面容清癯,听陈烬余说明来意和家境后,并未多言,只是仔细为陈父诊了脉,看了之前的药方,然后沉吟片刻,重新开了一副药。抓药时,他刻意选用了药性相近但价格低廉不少的药材,并且坚决只收了最基本的成本费。"读书不易,"苏大夫送他出门时,拍了拍他的肩膀,目光慈和而深邃,"照顾好自己,你才是你家的将来。"

这第三簇"星火",来自陌生长者的仁心,让陈烬余深切地感受到了人间并非只有冷漠与艰难。带着新抓的药和心中重新燃起的希望回到陋室,他将药交给母亲,并将津贴即将发放的消息告诉了她。母亲周氏拿着那包药,听着儿子的话,愣了许久,然后转过身去,肩膀微微抽动,无声地流下了泪水。但那不再是绝望的哭泣,而是压力骤然减轻后,混合着辛酸与巨大欣慰的释放。

"星火"再现,虽未彻底改变困境,却足以扭转颓势,让陈烬余从"孤往"的绝境中,看到了突围的曙光。他紧紧攥着苏大夫开的新药方,感受着怀中那即将到来的津贴通知书的分量,知道最黑暗的时刻,或许正在慢慢过去。

第一百二十六章 转机

"星火"汇聚,终成"转机"。当清寒助学津贴的第一笔款项实实在在发放到陈烬余手中时,那几张簇新的纸币,仿佛带着温度,熨帖着他因长期焦虑而紧绷的神经。这不仅仅是金钱,更是一份来自外界的、强有力的认可与支撑,象征着某种秩序与公正的存在,让他坚信个人的奋斗在某种程度上,是可以被看见、并获得回响的。

他做的第一件事,并非是改善自己的饮食或添置新衣,而是将大部分钱郑重地交到母亲周氏手中。"娘,这是学校发的津贴,您收好。爹后续的药费和家里的用度,暂时宽裕些了。"他的语气平静,却带着一种让母亲安心的力量。周氏接过钱,手微微颤抖,反复摩挲着那光滑的纸面,仿佛不敢相信这是真的。她抬起头,看着儿子清瘦却异常沉静的面容,眼眶再次湿润,但这一次,那泪水里闪烁的,是希望的光芒。长期以来压在这个家庭上空那片名为"贫穷"的厚重乌云,终于被这道"转机"的阳光,撕开了一道巨大的裂缝。

家庭的氛围,因这经济的缓解而悄然改变。母亲周氏眉宇间的愁苦舒展了许多,说话的声音也轻快了些,甚至偶尔会在买菜时,咬牙买回一小块肉,给儿子和病中的丈夫增加一点营养。那久违的、属于"家"的、细微的温馨感,开始重新在这间陋室里弥漫。父亲陈知书虽然依旧大部分时间卧病在床,但服用了苏大夫新开的药后,咳嗽的频率和剧烈程度有所减轻,咯血的现象也基本消失了。病痛的缓和,连带使得他原本乖戾暴躁的脾气也平和了许多,不再时常发出那些令人心碎的诅咒与抱怨,只是变得更加沉默,常常望着窗外发呆,不知在想些什么。但这份沉默,相较于之前的狂风暴雨,已是难得的宁静。

经济的"转机",也极大地解放了陈烬余被严重挤占的时间和精力。他不必再像之前那样,如同救火队员般四处寻找薪酬微薄的零工。他可以更有选择性地承接兴华印刷所的活计,专注于那些更具挑战性、更能锻炼他实科应用能力的项目,比如协助王掌柜分析新购设备的性能参数,或是翻译一些简单的英文技术资料。王掌柜也察觉到了他的变化,乐得将更多"技术活"交给他,并给予了相应的尊重与报酬。

更重要的是,他终于可以重新将主要精力投入到实科学业的"深流"之中。那些因之前疲于奔命而搁置的疑难、似懂非懂的概念,现在有了充足的时间去反复钻研、向先生请教、与李维樸深入探讨。他像一块重新吸饱了水的海绵,贪婪地汲取着知识。虽然之前落下的进度需要付出加倍的努力才能追赶,但心态已然不同。不再是那种被命运驱赶着的、绝望的挣扎,而是带着明确目标和内在驱动力的、充满主动性的探索。他甚至开始尝试将物理、化学的原理,与在印刷所观察到的机械运作、材料特性联系起来,进行一些跨界的、初步的独立思考。这种学以致用、融会贯通的感觉,让他体验到了求知路上更高层次的乐趣。

"转机"并非意味着一切困难都已消失。父亲的病根未除,家庭的根基依旧脆弱,学业的压力依然巨大。但此刻的陈烬余,已然从那种被逼到墙角、只能被动防御的状态中挣脱出来。他获得了宝贵的喘息空间,得以重新调整节奏,积蓄力量。他站在这个命运的"转机"点上,回望来路的泥泞,更觉前路虽仍漫长,却已不再是令人绝望的漆黑一片。他深吸一口这混合着希望与责任的空气,准备以更稳健、更从容的步伐,继续他未竟的征程。

第一百二十七章 融汇

当生存的迫切压力因"转机"而得以舒缓,陈烬余被暂时压抑的、对于知识内在联系的探索欲望,便如同解除了封印的泉水,重新活泼地涌动起来,并且呈现出一种前所未有的"融汇"态势。这种"融汇",不再仅仅是跨学科的零星联想,而是开始尝试构建一种更为系统、更具深度的、属于他自己的认知网络。

这种"融汇"首先体现在他对实科内部各学科的理解上。物理课上讲到热力学第二定律,那关于"熵增"、关于宇宙趋向于无序和热寂的冰冷结论,曾让他感到一种哲学上的震撼与一丝莫名的悲凉。然而,在化学课上,当他学习到生命体如何通过极其复杂的生化反应,从环境中汲取"负熵"以维持自身高度有序的结构时,一种奇妙的对照在他脑海中形成。物理定律描绘了宇宙演化的宏大而悲观的背景板,而化学(乃至生物学)则在这背景板上,勾勒出生命逆流而上、创造局部秩序与奇迹的壮丽图景。这种对立统一的理解,让他对自然界的复杂性与层次性有了更深刻的把握,也让他对"生命"与"知识"本身,油然生出更多的敬畏。

更令他着迷的,是尝试将实科的理性思维,与他内心深处无法割舍的人文情怀进行"融汇"。他在阅读介绍西洋工业革命的书籍时,不仅关注蒸汽机、纺织机的技术原理,更会去思考这些技术革新如何彻底改变了社会结构、阶级关系、乃至人们的生活方式与思想观念。他想起了程先生讲史时提到的历代变法,其成败往往不仅在于法令条文本身,更在于技术条件、经济基础与人心向背的复杂互动。技术(实科)与社会、人文,原来是如此深刻地纠缠在一起。

一个大胆的念头在他心中萌生:能否用一种近乎"工程学"的严谨态度,去分析、甚至尝试解决一些社会问题?比如,他所在的这条陋巷的公共卫生状况极差,是多种疾病滋生的温床。这不仅仅是一个道德问题,更是一个涉及到垃圾处理、污水排放、居住密度、公众卫生意识等一系列因素的"系统工程"。他开始利用课余时间,悄悄地观察、记录巷子里的卫生状况,甚至尝试用简单的数学方法估算垃圾产量和潜在的污染影响。他并不知道这些观察和计算最终能有什么用,但这种将所学知识应用于思考社会现实的尝试本身,就让他感到一种前所未有的、智力上的开拓与精神上的满足。这正是在实践他"搭建桥梁"的初心——用科学的眼光审视社会,用人文的关怀引导技术。

这种"融汇"的思考,也影响了他与李维樸的讨论。当李维樸再次激情澎湃地谈论着要造出最强大的机器时,陈烬余会冷静地补充:"维樸,机器造出来,最终是由人来使用的。若使用机器的人,其观念仍停留在小农时代,只知争权夺利,不懂协作共赢,甚至利用机器更高效地盘剥同类,那么这强大的机器,是福是祸?我们在学习制造机器的同时,是否也应思考,如何培育能够与这些先进生产力相匹配的‘新人’?"

李维樸起初觉得他想法迂阔,但仔细一想,又不得不承认有其道理。两人的争论,因此进入了更深的层次,从单纯的技术路径之争,拓展到了技术与社会、与人性相互塑造的哲学层面。

这种知识、思维与情怀的"融汇",让陈烬余的成长进入了一个新的阶段。他不再仅仅是一个知识的接受者和应用者,更开始尝试成为一个知识的整合者与思考者。虽然这些思考尚显稚嫩,但那种打破学科壁垒、寻求根本理解的探索精神,已然在他心中扎下了根,并将引领他走向更为广阔和深邃的思想世界。

第一百二十八章 砺剑

知识的内在"融汇"带来了认知的愉悦与视野的开阔,但要想将这份融汇的智慧转化为切实的力量,仍需经过现实炉火的反复锻打,如同将一块好钢置于砧上,千锤百炼,方能"砺剑"成锋。对于陈烬余而言,兴华印刷所,便是他最重要的"砺剑"之地。

王掌柜对这个沉静好学、思维日渐缜密的年轻人愈发看重,交给他的任务已远远超出了一个中学生兼职的范畴,更像是在培养一个得力的助手甚至潜在的合伙人。最近,印刷所接下了一笔颇为重要的生意——为省里新成立的一家"实业讲习所"印制一批培训教材。这批教材内容新颖,涉及机械制图、基础电工、简易化工等多个方面,其中夹杂着大量的图表、公式和专门术语,校对和排版难度很大。之前的老师傅面对这些充满陌生符号的稿子,往往束手无策。

王掌柜直接将这份差事交给了陈烬余,神色凝重:"烬余,这批活计非同小可,是讲习所开业的第一批教材,关乎咱们印刷所的声誉。里面的东西,我看得头晕,唯有你,或许能弄明白。工钱我给你算双倍,但务必保证准确无误,按时交付!"

陈烬余接过那厚厚一沓散发着油墨和纸张混合气息的手稿,感到手心微微出汗。这无疑是一次巨大的挑战,也是一次绝佳的"砺剑"机会。他深吸一口气,郑重地点了点头:"我尽力。"

接下来的日子,他将所有的课余时间和精力都投入到了这批教材的校对与监印工作中。这过程远比他想象的艰难。稿子是由几位不同背景的先生撰写,笔迹潦草,风格各异,有些地方的表述甚至存在模糊和矛盾。那些机械三视图、电路示意图,需要他运用正在学习的几何知识和初步的物理概念去理解、验证其正确性。一些陌生的专业术语和英文符号,他需要查阅有限的工具书,或是跑去向李维樸的父亲请教。

他仿佛一个孤独的探险者,在知识的密林中艰难跋涉。白天在学校,他利用一切间隙思考稿子中的疑难;晚上在西药房,他更是将大部分时间都花在了逐字逐句的校对和逻辑验证上。困了,就用冷水洗脸;遇到百思不得其解之处,就站起身,在寒冷的房间里踱步,从不同角度反复推敲。有时,为了一个看似微小的符号是否应该加粗以区分不同含义,他会纠结良久;有时,发现一处前后矛盾的论述,他需要大胆假设,小心求证,甚至需要根据上下文的逻辑和科学原理,提出自己的修改建议,附上详细的说明,再请王掌柜转交原作者定夺。

这个过程,极其耗费心神,但也让他收获巨大。为了校对这些教材,他被迫提前接触和自学了许多超出当前课程范围的知识,对机械、电工、化工等领域有了概览性的认识。更重要的是,那种对精确性、严谨性近乎苛刻的追求,深深烙印在了他的工作习惯中。当他最终将校对得密密麻麻、满是批注的稿子,以及一份条理清晰的修改建议汇总交给王掌柜时,王掌柜仔细翻阅后,眼中露出了毫不掩饰的赞赏。

"好!太好了!"王掌柜拍着稿纸,连连称赞,"不只是找出了错漏,很多地方经你这么一改,意思更清楚,更严谨了!烬余,你真是块做学问、干实事的料!"

教材最终如期交付,印刷质量上乘,内容准确无误,得到了讲习所的高度评价,也为兴华印刷所赢得了声誉。王掌柜兑现承诺,给了陈烬余一笔丰厚的酬劳,并且明确表示,以后所有涉及新学、技术的印刷业务,都优先交由他负责。

这次成功的"砺剑",让陈烬余的信心得到了空前的提升。他真切地感受到,自己所学不再仅仅是纸面上的分数,而是可以经世致用的锋利"宝剑"。这柄由知识、毅力与责任感共同锻造的"剑",虽未完全成型,但其锋芒已初露,为他未来劈斩前路荆棘,平添了十足的底气。

第一百二十九章 望远

"砺剑"之功初成,内在"融汇"渐深,加之"转机"带来的境遇改善,陈烬余的心境进入了一个相对平稳而富有张力的时期。他不再仅仅满足于应对眼前的学业与生计,也不再局限于个人命运的得失感慨,而是开始尝试"望远",将目光投向更遥远的未来,以及自身与那波澜壮阔的时代洪流之间,更为深层次的联结。

这种"望远"的冲动,首先体现在他对升学路径的主动探询上。通过李维樸的父亲和一些渠道,他开始了解省城乃至京、沪等地高等学堂的情况。工程学堂、格致学堂(理工学院)、甚至一些新式大学堂的招生简章和课程设置,都成了他仔细研读的对象。那些陌生的校名、繁多的专业方向、以及对学生数理基础和外语水平的明确要求,既让他感到自身知识的不足,也为他勾勒出了一幅清晰可见的、需要奋力跳跃才能触及的进阶图景。他知道,省立一中仅仅是一个起点,要想真正踏入那座连接科技与人文的"桥梁",进入更高层次的学府深造,几乎是必经之路。

与此同时,他对时局的关注,也超越了之前那种单纯的愤慨与忧患,开始带有更多理性的分析与个人的思考。阅报栏前,他不再只是被动地接受信息,而是会尝试用自己的知识储备,去剖析报纸上那些关于铁路建设、矿产开发、工厂设立等"实业"新闻背后的技术难点与经济效益。他也更加留意那些关于新式教育推广、留学生派遣、思想论战等方面的报道,思考着教育究竟该如何具体地"启迪民智",又该如何应对旧势力的阻挠与民众的麻木。

一次,他与李维樸再次争论起"实业"与"教育"的优先问题。这一次,陈烬余的论述显得更有根基:"维樸,我并非不重视实业。恰恰相反,正因为我看到了实业的力量,才更觉得教育之关键。你想想,我们现在要建铁路,缺的不仅是资金,更是能勘探、能设计、能管理铁路的人才;要开工厂,缺的不仅是机器,更是懂技术、懂操作、甚至能改进机器的工人和工程师。这些人才从何而来?归根结底,要靠教育,要靠讲习所、技术学堂、乃至高等学府来培养。否则,即便买来再多的机器,也不过是依样画葫芦,永远落后于人。所以,我认为,兴办实科教育,培养具备科学素养的新民,本身就是最基础、最迫切的‘实业’!"

这番话,已经初步勾勒出了他"桥梁"梦想的具体形态——通过推动实科教育,来为国家的实业发展奠定人才基石。李维樸虽然并未完全被说服,但也不得不承认,陈烬余的思考更加系统,指向了一个更为根本的问题。

"望远"也让陈烬余对自身的定位有了新的认识。他不再将自己视为一个单纯的、需要被拯救的贫寒学子,而是开始隐约意识到,自己或许可以成为某种变革的微小参与者和推动者。这种意识的觉醒,带来了一种深沉的责任感与历史使命感。夜晚,当他结束一天的奔波与学习,独坐于西药房的灯下时,他常常会合上书本,望向窗外浩瀚的星空与脚下沉睡的省城。一种渺小与宏大交织的复杂情感涌上心头。个体生命如同尘埃,但无数个体的选择与奋斗,却汇聚成了推动时代前行的力量。他不知道自己最终能走多远,能有多大作为,但他确信,自己选择的这条"融汇"文理、致力于教育的道路,是值得他付出毕生精力去探索和实践的。

目光既已望远,心志便已不同。陈烬余感觉自己的胸膛间,仿佛被注入了一种更为磅礴而坚韧的力量。他知道,前路漫漫,挑战只会更多,但他的脚步,将因此变得更加坚定,他的航行,也将因此拥有更为明确的星辰指引。

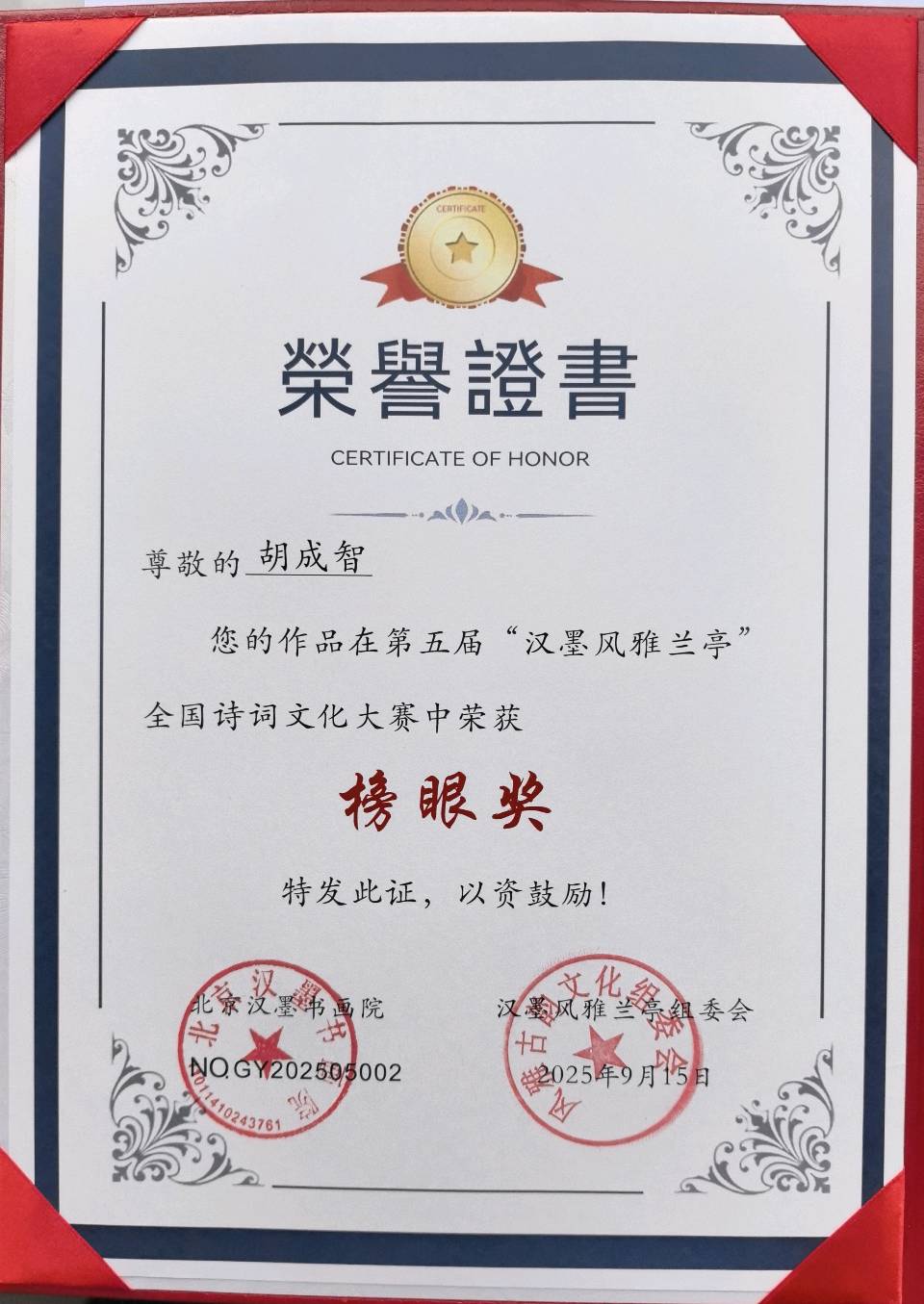

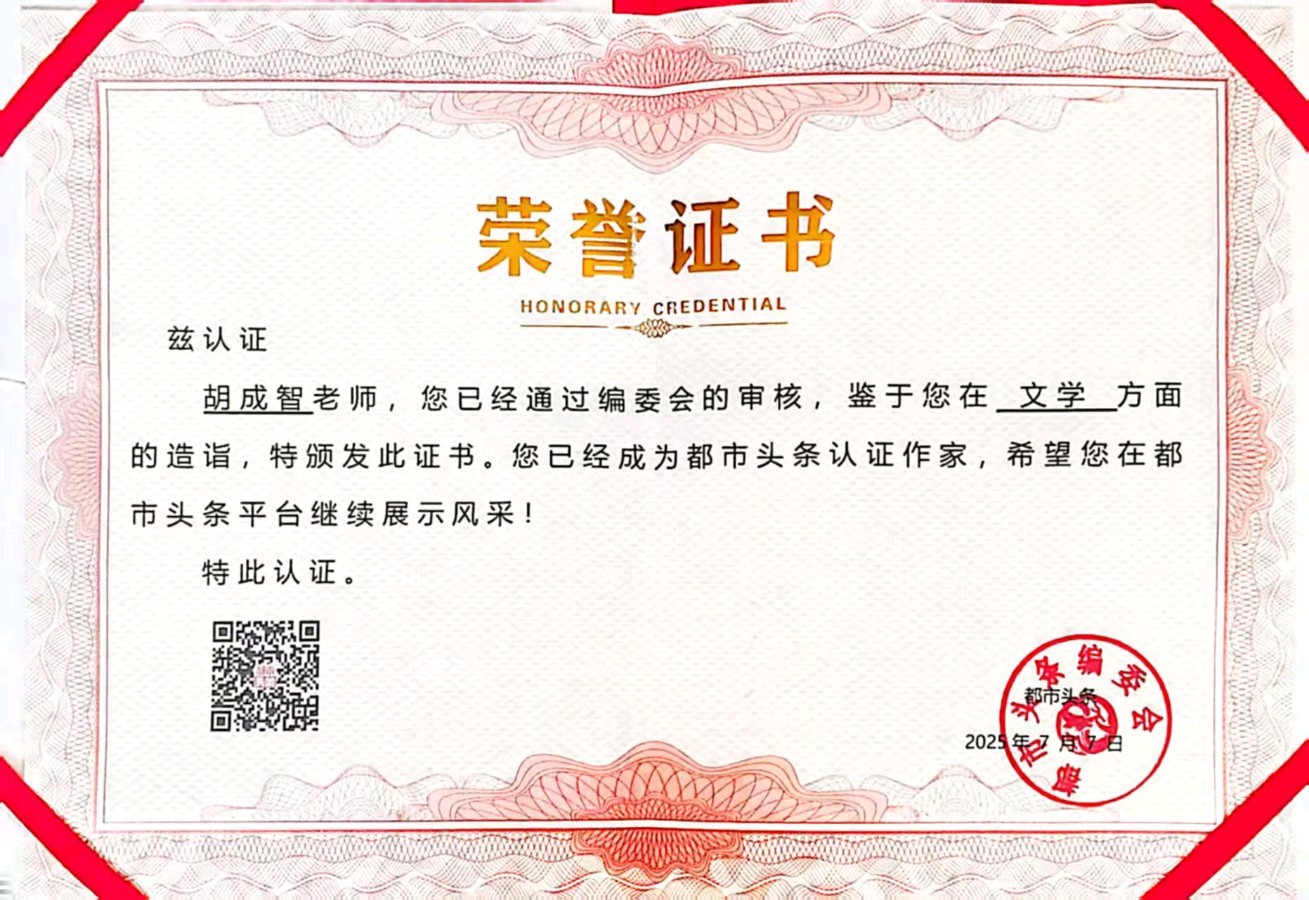

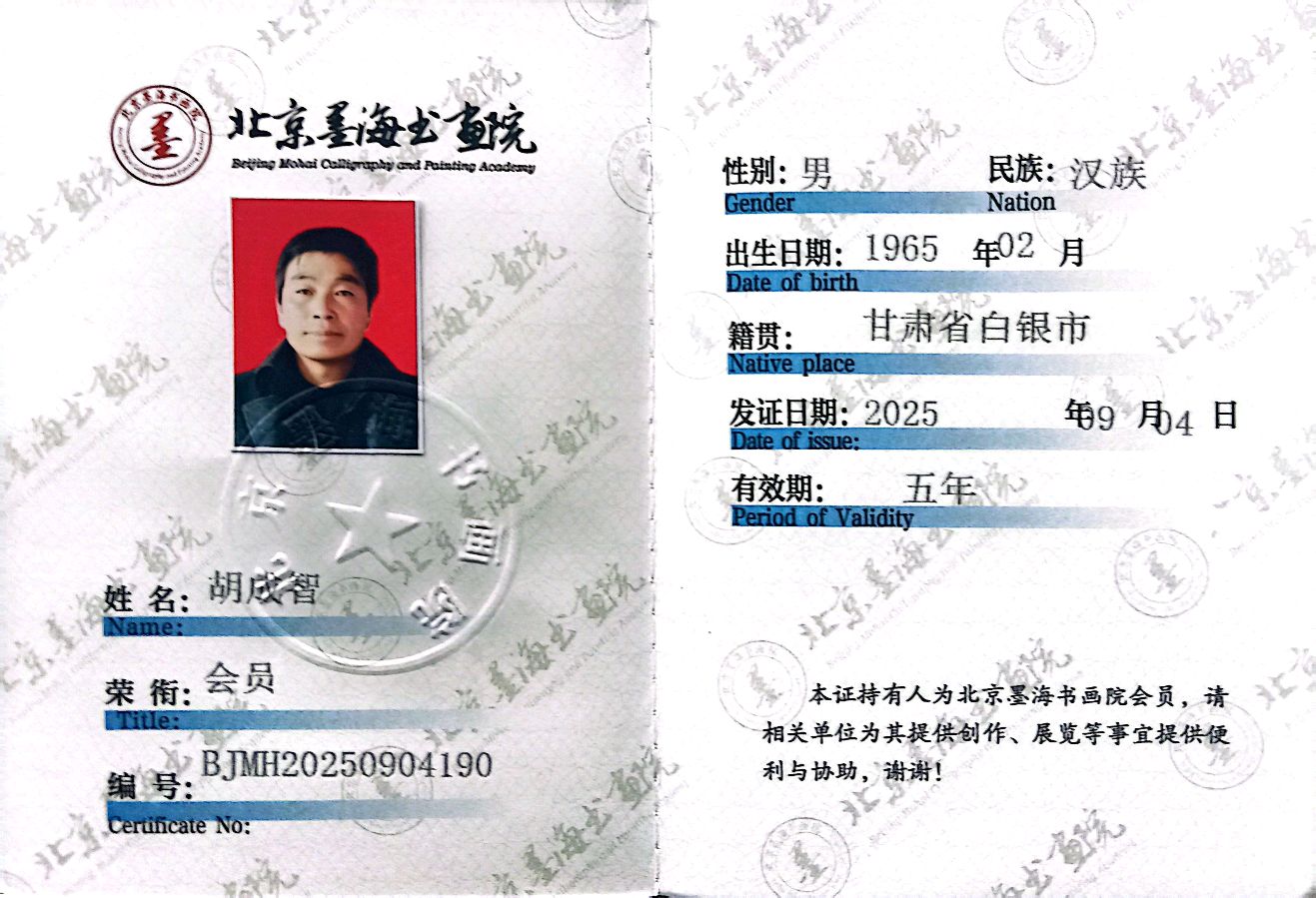

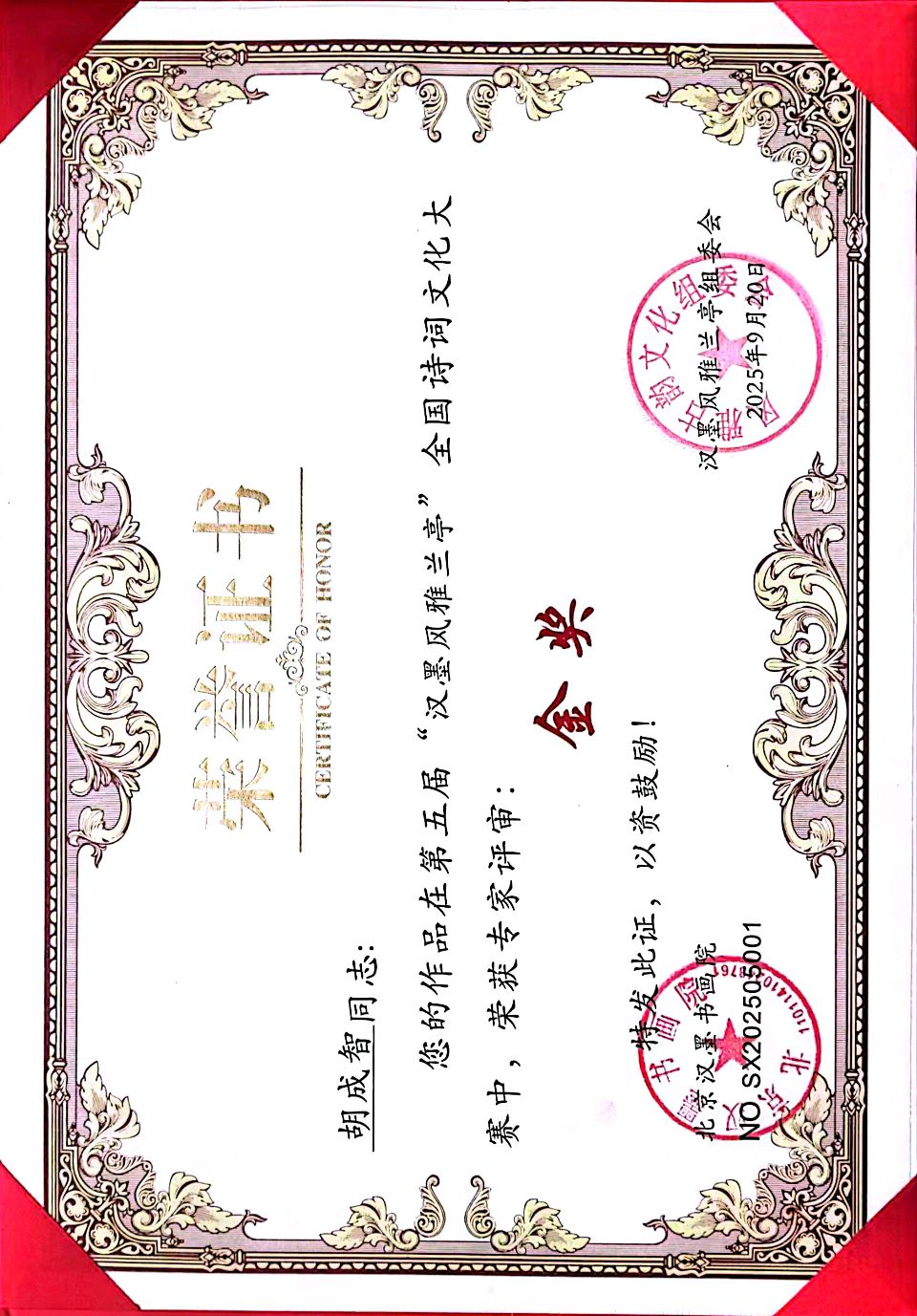

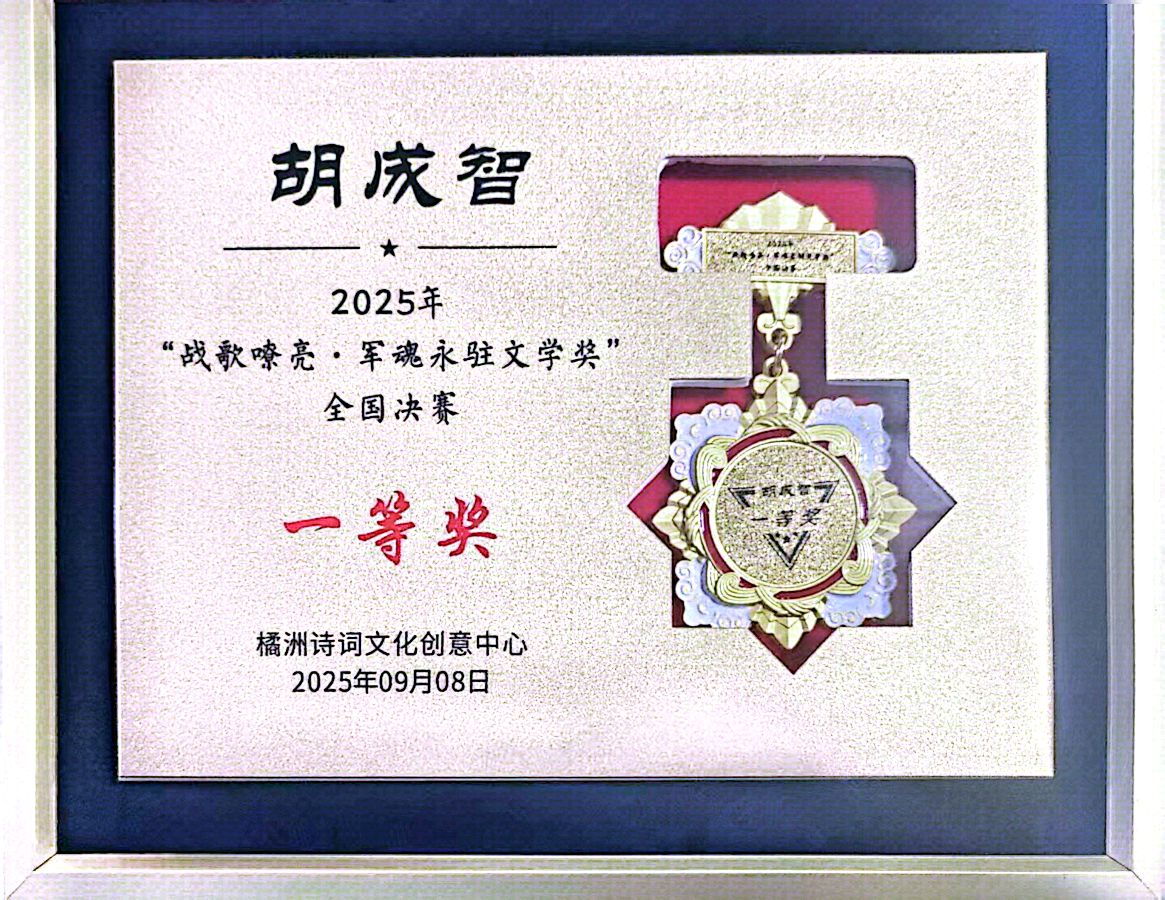

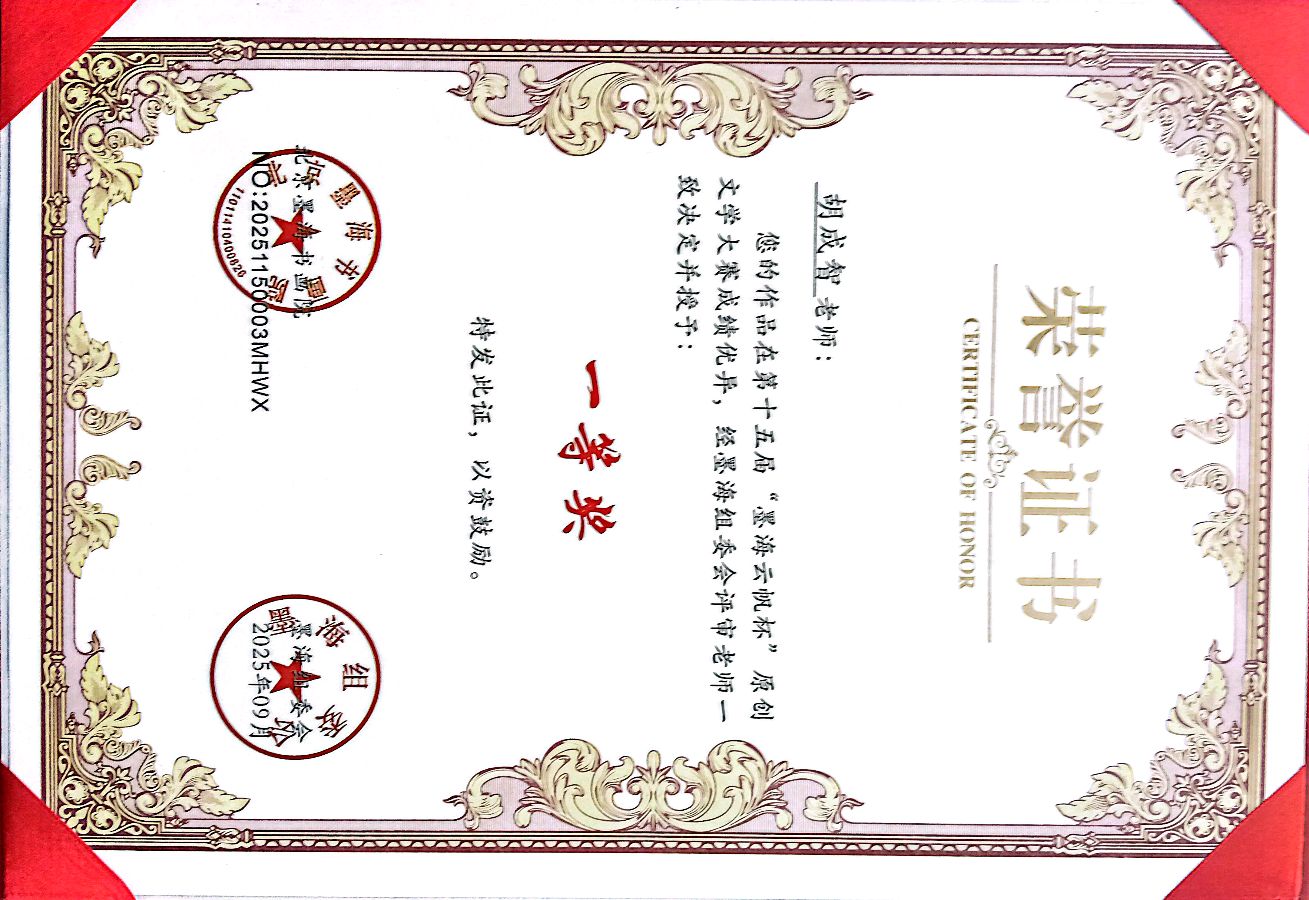

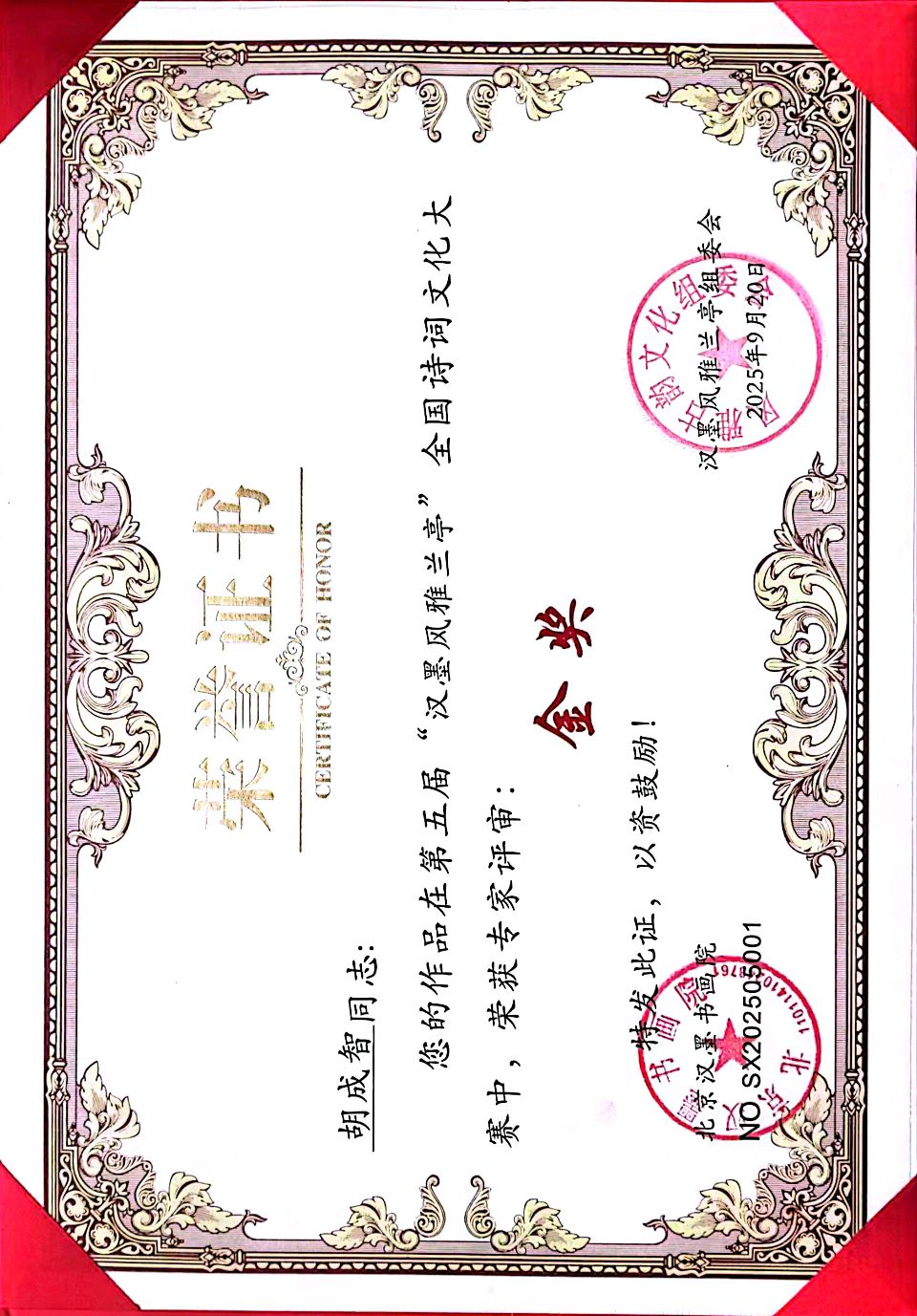

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点