精华热点

精华热点 第一篇:血红的纪念

收藏界老一辈都认可,老夫酷爱收藏,玉器杂项、文房用品珍稀宝重者。所著《打捞岁月》之一、之二,《清玩追绝响》等等皆有详述。殊不知,老夫尤其看重历史文化,殊为珍重纸质历史文献和“红色收藏”,曾被湖南红色收藏委员会授予“红色收藏家”荣誉称号。

上世纪三四十年代,中国革命历史上出现的红色收藏品,它们是血染的纪念,它们驮负的惊天怒吼,今日仍感天动地。

湘鄂边苏维埃政府印

1929年初夏,中国革命斗争史上的传奇人物贺龙,率所部红军进到湖南、湖北相邻的湖北鹤峰县,1930年在鹤峰五里坪创建湘鄂边苏维埃革命根据地。次年初,红二军在五里坪组建包括湖北宜章长阳、五峰、鹤峰和紧邻鹤峰的湖南贺龙家乡桑植、石门在内的苏维埃共和国“联县”政府,所属党、政、军机构甚至各群众团体,在五里坪驻留了五年之久。

20年前,“湘鄂边苏维埃政府印”(图一),出现在紧邻鹤峰的湖南平江古玩啇贩手上。印为硬木雕刻,印面方正,印泥缸放置木印。印面楷书“湘鄂边苏维埃政府印”,字体工整方正,雕刻深峻严谨,刀凿痕迹清晰。平江古玩啇人在湖南是有名的,上世纪90年代早中期,长沙清水塘古玩集市的古玩啇贩,平江人几乎占了三分之一。他们活跃在湘鄂贑边区“剷地皮”,发现了许多几乎要被湮没的革命文物,为保护革命文物做出了贡献。“湘鄂边苏维埃政府印”出现在他们手上,毫不意外。

章体为木质本色,印泥缸(亦作盒套)为整段木材挖空而成,着红色大漆(即国漆),必是使用频繁,大漆已见自然磨损,木质亦已老旧(图二)。

极有意思的是,盒套内仍保存有贴底海棉一块,是当年吸留“印泥”替代品的。但进入我的独羊居都已近30春秋,仍能嗅到海棉散发的煤油气味。当年,身处湘鄂边丛山峻岭之中,弄到正规印泥是比较困难的,用海棉倒入调有少许煤油的红墨水作替代品,是民间的简易“土方”。

人工合成海棉始于1941年,但民间使用天然海棉的历史,却可以追朔到公元前的古罗马时期,至今1000年以上。用作文房用品,则无法知道是谁的发明专利了。

当年红色政权经济拮据,使用海棉吸附红墨水替代印泥,合情合理。

湘鄂边苏维埃联县政府在鹤峰五里坪驻扎五个春夏秋冬,今日苏维埃政府旧址,仍然基本上保持着原貌,在向八方来客叙说着它昔日的荣光。

综上所述,“湘鄂边苏维埃政府印”,既可能是1930年贺龙在鹤峰五里坪创建湘鄂边苏维埃政府时使用过的印鉴,亦可能是1931年4月,中共湘鄂西中央分局在湖南、湖北交界处的五峰县成立湘鄂边联县苏维埃政府时使用的印鉴。

“湘鄂边苏维埃政府印”是湘鄂边革命斗争的历史见证,是中国共产党从弱到強成长旅程的一个脚印。它从血雨腥风中走来,至今已近百年历史,殊为不易。

李白烈士家书

获得电影《永不消逝的电波》中的李白烈士家书,既是一个意外,更是一个惊喜。

记得10多年前的那个清晨,正在清水塘古玩集市地摊群中巡回,忽听有个浏阳人的大嗓门高喊:“ ‘永不消逝的电波’烈士李白写给家里的信啰!烈士李白写给家里的信啰!”循声望去,那人站在集市那头的窗前,手中挥动一个信封。不一会,有两人近前去看。老夫好奇,李白是浏阳人,难道果真是李白的家书?于是快步走去。

那两人从浏阳人手中接过信封,抽出信纸,只瞥一眼,塞进信封。说,哪里是什么烈士的信啰,揭下信封上的邮票问:“邮票倒是民国的,多少钱?”讨价还价,买下,走了。

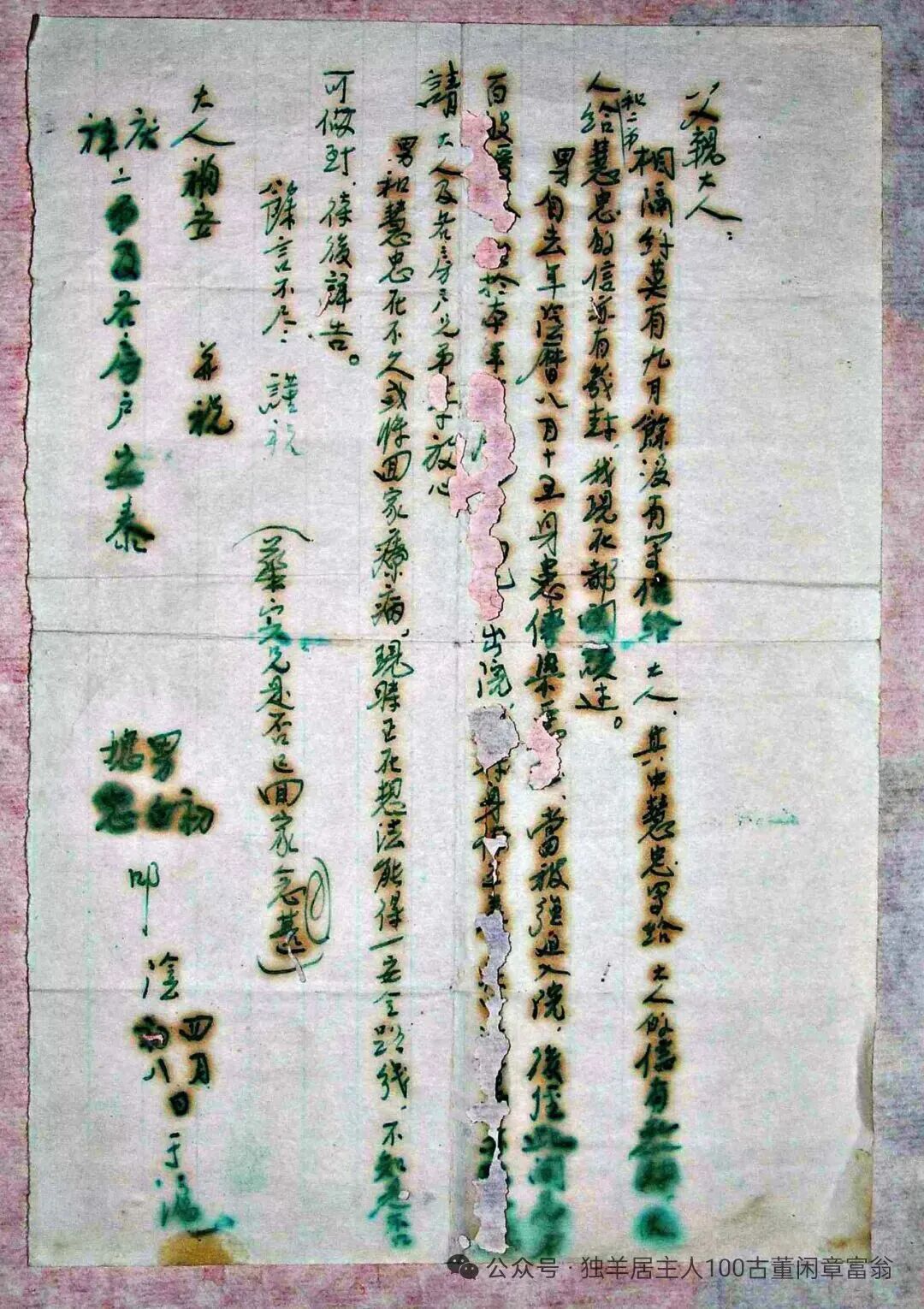

我要过信封细看,典型的民国时期形制,写的一手漂亮的墨笔行书,寄出地址为上海,正是李白设立地下电台的地方,寄达地为浏阳张家坊,正是李白的家乡(图三)。

小心抽出信纸,虽己虫融水渍有些残损,主要内容尚能清楚阅读。信为两纸,一为钢笔,一手好楷书,隽秀纤细,用暗语书写重点内容,落款“男初、白,媳忠”。一为铅笔书写,一纸正反两面,字迹密密麻麻,落款“媳忠”。细读墨笔书写的一页内容,心中己有七八分认定確是李白家书。谁知一间价,浏阳人懵懵懂懂,卖邮票的钱己回本了,你给15元吧。

我大感意外,立即付款,匆匆离开,打道回府。

回家第一件事,自然是找出李白在上海工作和被捕牺牲的历史记述,参照着细读信文了。

墨笔所书全文是“父亲大人:相隔约莫有九月余没有写信给大人,其中慧忠写给大人的信有XXXX(字迹漫漶虫融),二弟写给慧忠的信亦有几封,我现在(指出狱后)都己阅读过。男自去年阴历八月十五身患传染恶疾(指被日本密探发现),当被強迫入院(指被捕)。后经此间兄弟百殷援救(指地下党组织营救),XXXXX(字迹漫漶虫融)本年现己出院(指出狱)。男与慧忠不久或将回家疗病(指养伤),现时正在想法能得一安全路线。不知是否可以做到,待后详告。余言不尽,谨祝。男白、初、媳慧叩。阴历四月初八于沪。” (图四)李白本名李华初,在上海设立地下电台时改名李白,电影《永不消逝的电波》中用名李侠,妻子上海人,姓裘名慧忠。

根据内容和日期,立即断定,这是抗战时期李白在上海设立八路军秘密电台时,被日本宪兵侦缉队抓捕的那次被捕。

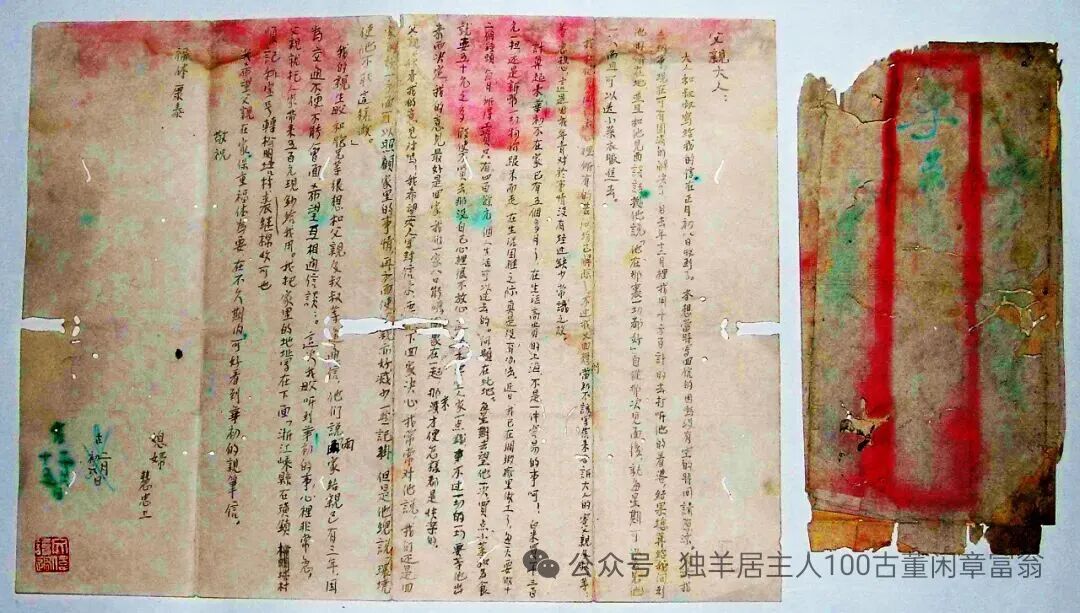

再读铅笔书写的一页正反面两封信,正面写给李白父亲,反面写给李白弟弟李华庆、李华详,是裘慧忠在李白被捕后寄出的亲笔信。细读内容,可以清晰地了解,信是李白“被強迫入院”以后发出的。写给李白父亲的信(图五),除陈述李白被捕己五个多月,多方打听,终于知道他被关押的地方,而终于被允许每周去探监一次。陈述李白被捕后家境如何艰难,她己去纺织厂做工,挣点钱,除家用,主要是去探监时带些可口饭菜、零食给李白补充营养,为他买几件换洗衣服。写给李白弟弟的信,则因为两位弟弟认为,哥哥因设立抗日地下电台被日本人逮捕,必是九死一生,嫂嫂独自生活太过艰难,劝他寻个人家另嫁。裘慧忠坚决拒绝,表示李白为抗日被捕,她会每周去探视,直到李白出狱(图六)。即使被杀害,她也永远不会再嫁的决心。

遗憾的是,李白从日本人监狱出来后,抗战胜利后,他恢复秘密电台,为解放战争搜集国民党的情报,被国民党侦缉队抓捕。此后,遭受了惨无人道的折磨,但始终未吐露半点共产党的任何机密。上海解放前夕,被国民党残酷杀害。上海解放后,政府派人多方探听李白的下落,他的遗体被发现时,双脚仍载着沉重的生铁镣铐。

1958年,李白铁骨铮铮的英雄故事,被拍成电影《永不消逝的电波》。电影放映后,李白宁为革命洒热血的默默奉献的革命精神,引起全社会的強烈反响。

李白烈士家书虽短,又多用暗语,其妻家书则详述李白被捕后,虽艰难苦楚而心更坚强的日常生活。反复阅读,尤其感受到革命先烈及其家人,为党为国家的解放事业默默奉献、舍生忘死精神的伟大。

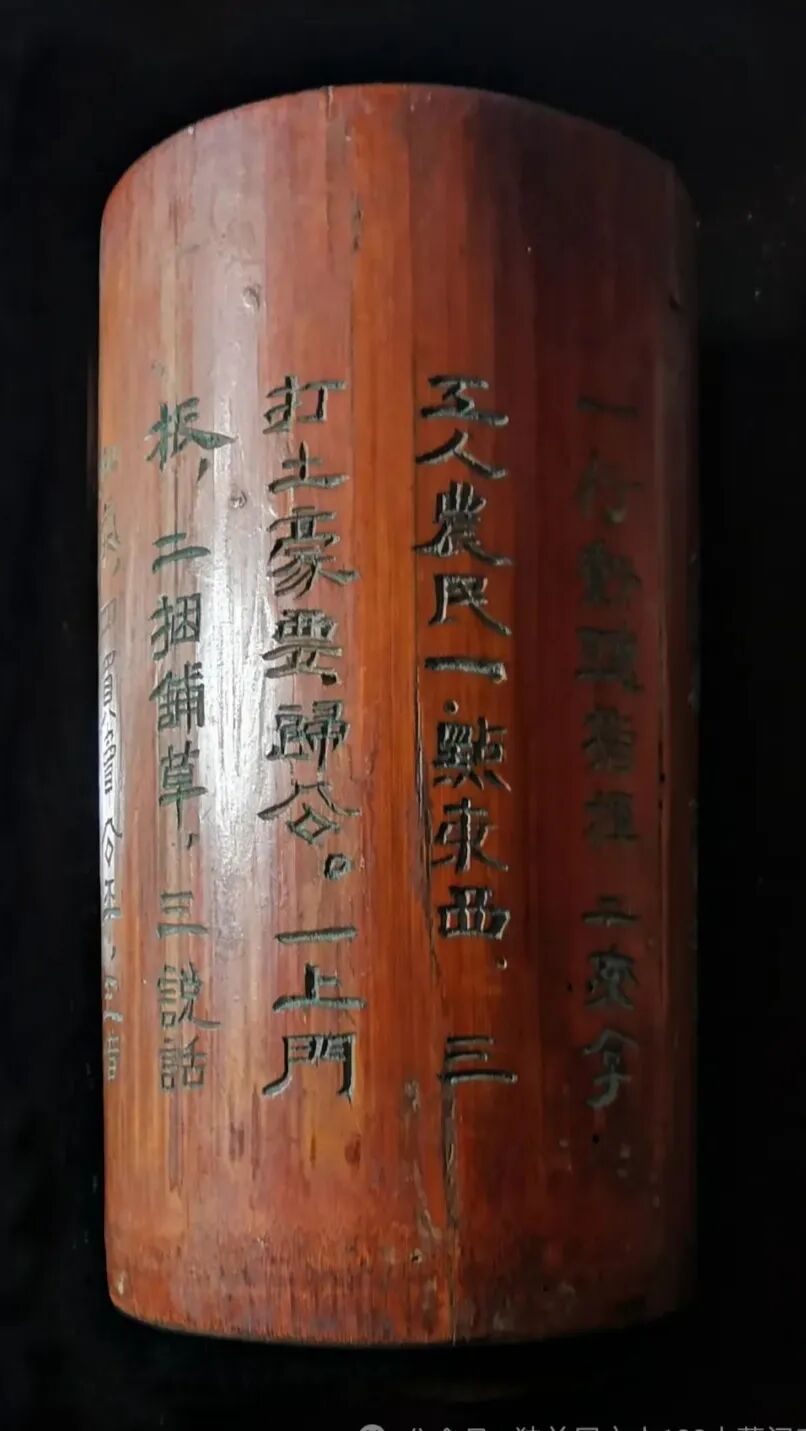

“三大纪律,六项注意”竹雕笔筒

购获“三大纪律,六项注意”竹雕刻笔筒,同样是20多年前的事了。

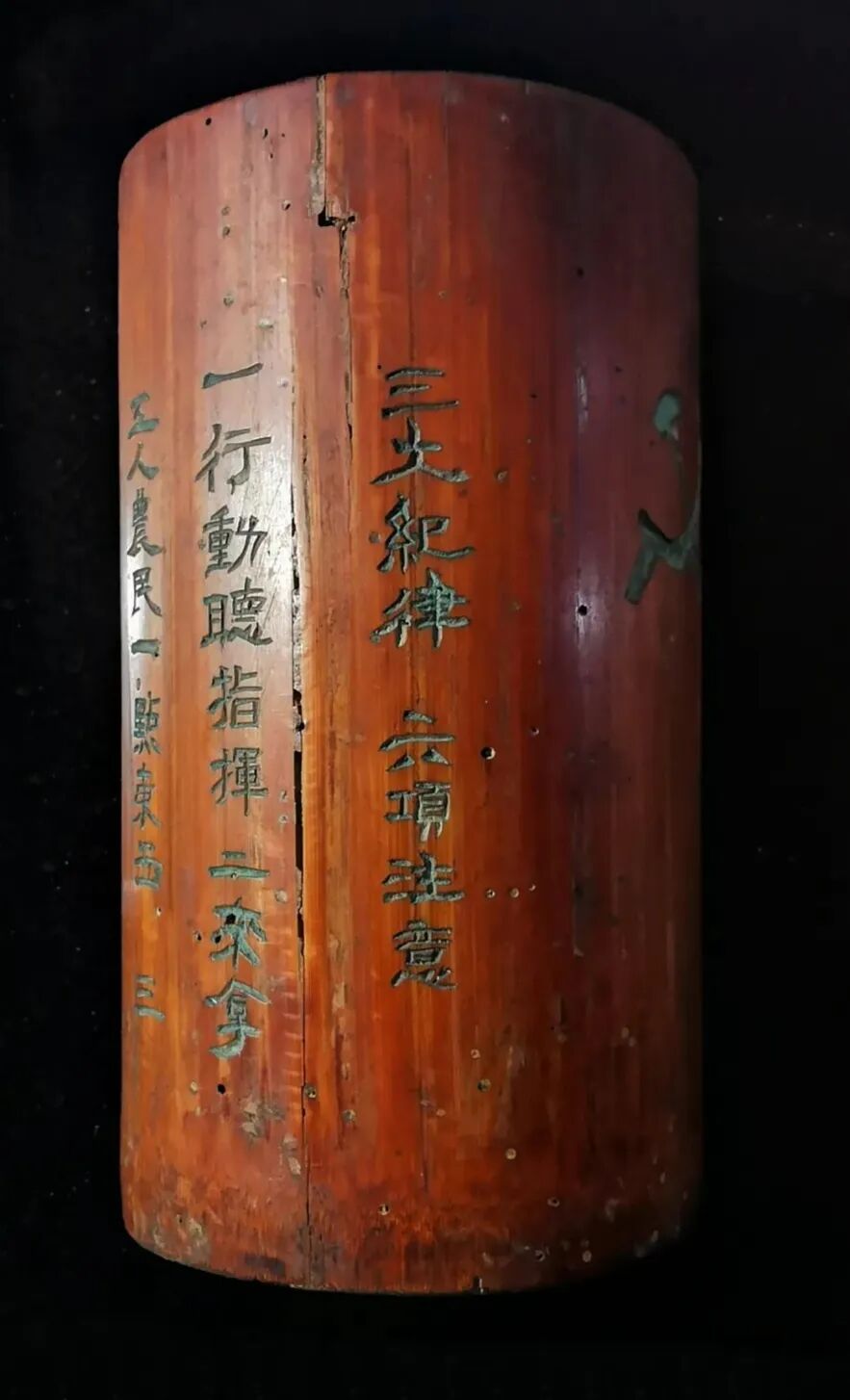

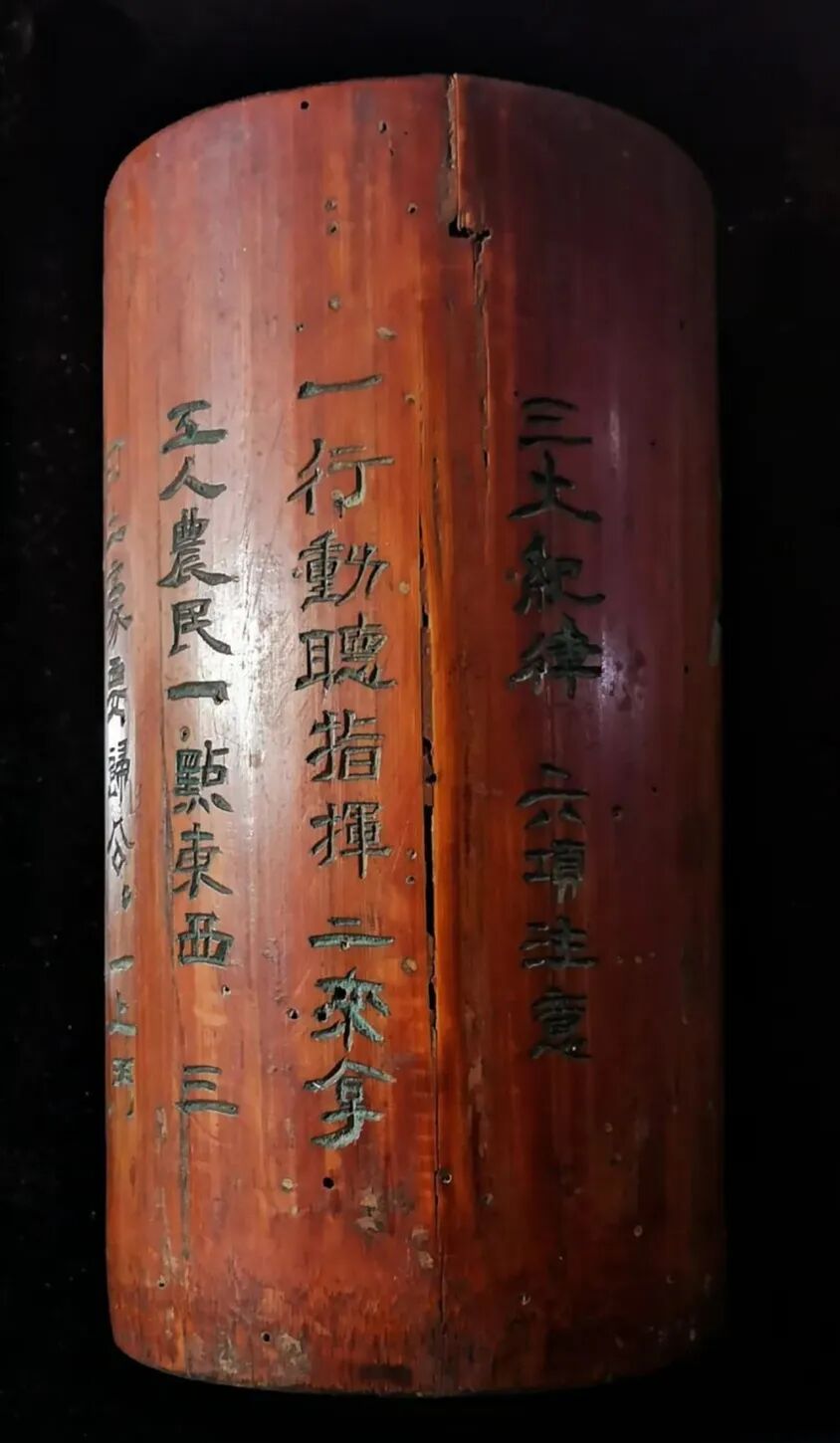

毛主席率领秋收起义部队进入井冈山地区以后,为整肃军纪,1928年4月,制订并公布“三大纪律,六项注意”。強调“行动听指挥,不拿工人、农民一点东西,打土豪要归公:上门板,捆铺草,说话要和气,买卖公平,借东西要还,损坏东西要赔”,宣传建立融洽的军民关系,是革命军队的重要事项。其间几经修改,1947年以《中国人民解放军总部关于重新颁布三大纪律八项注意的训令》形式,肯定“三大纪律,八项注意”是解放军建军思想的重要组成部分。

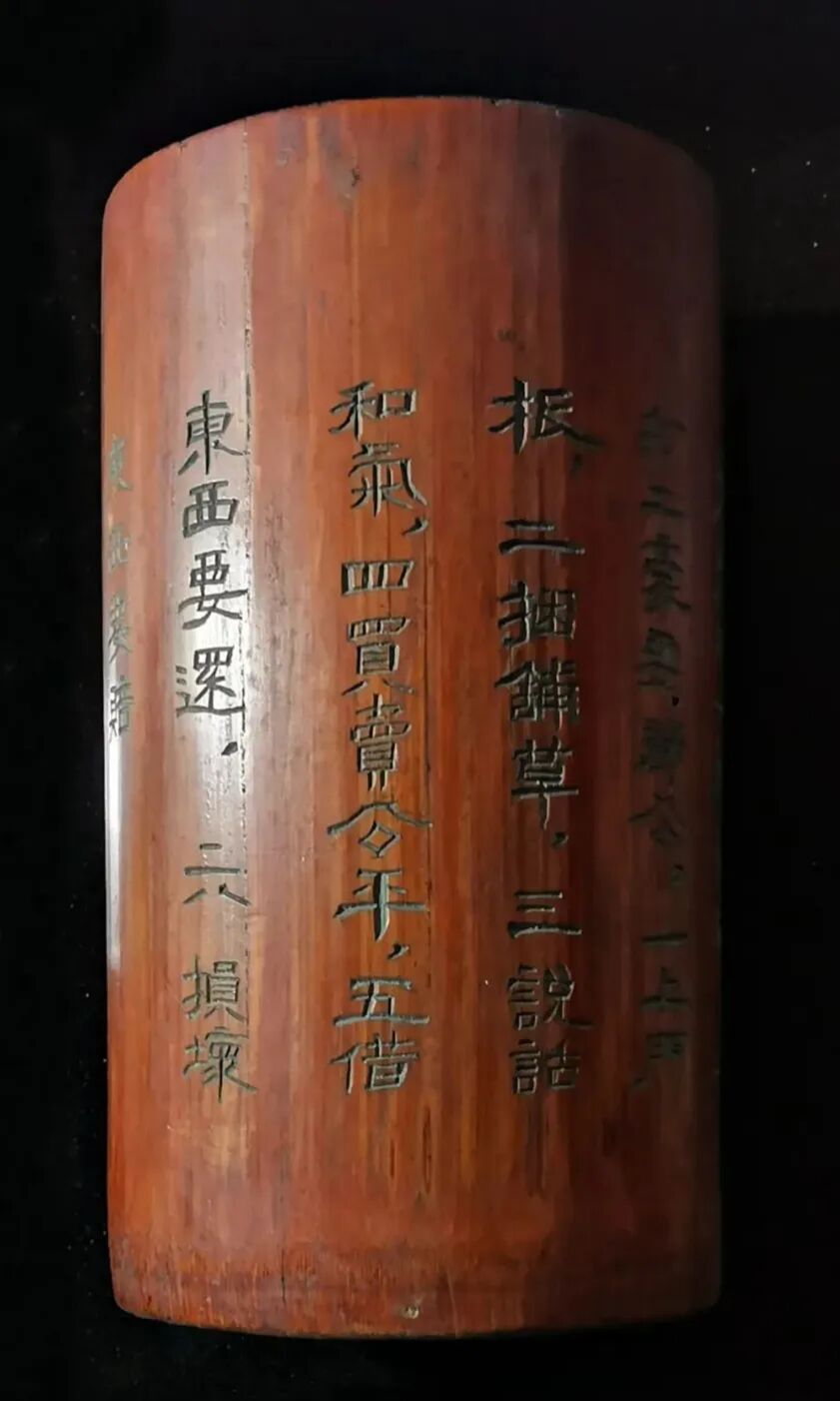

“三大纪律,六项注意”出现在竹雕刻笔筒上(图七、图八、图九、图十、图十一),且娴熟地运用隶书,无疑是红军政工干部的一个重要创举。以往书在纸上,写在墙上,终不如摆在桌上。

“剷地皮”时发现它的,仍然是勤奋的平江古玩啇人。

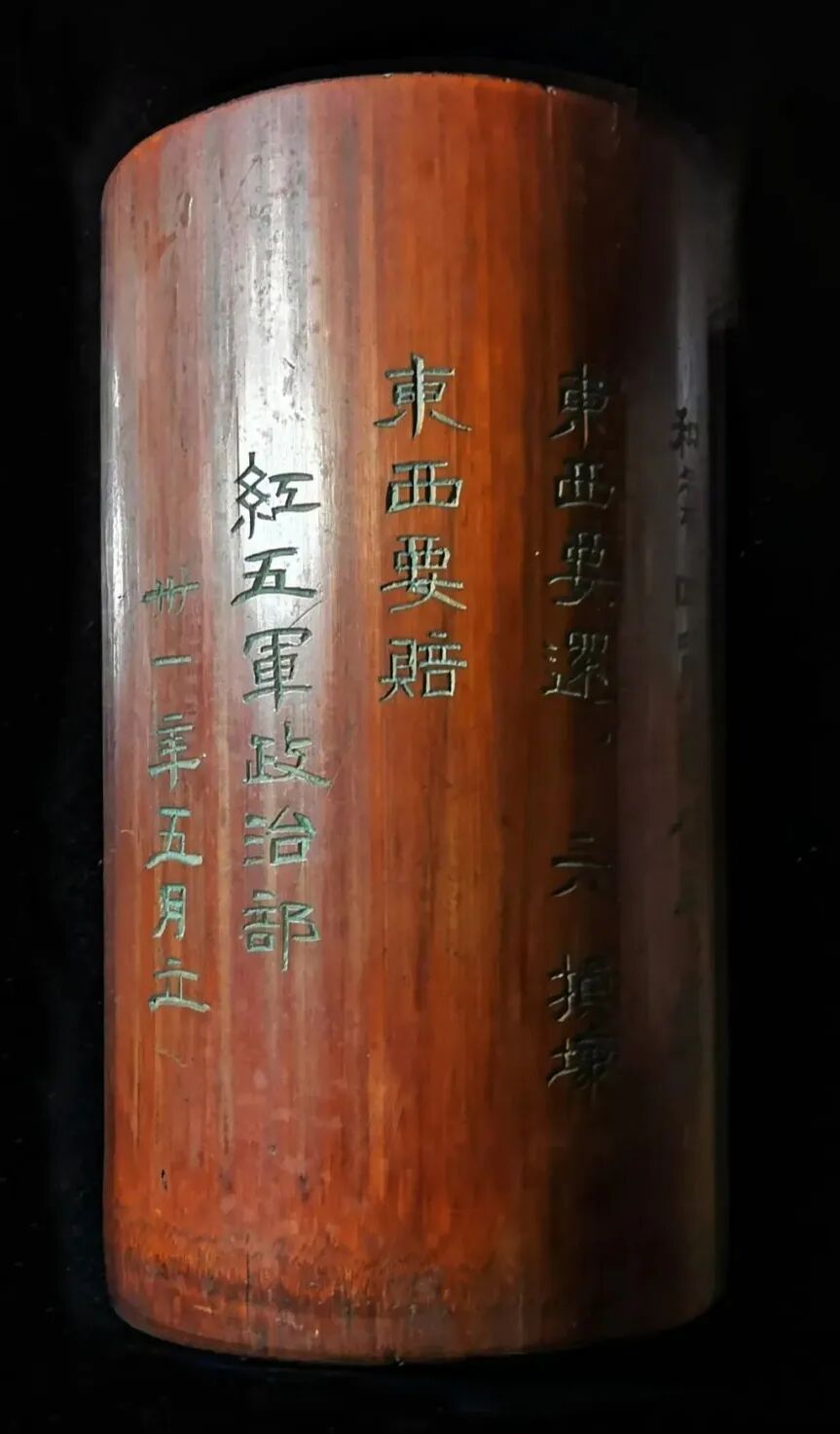

“三大纪律,六项注意”竹雕刻笔筒落款为“红五军政治部,三十一年五月” (图十一)。从逻辑上推断,这个创举符合历史时序,是合情合理的。

红五军,是彭德怀1928年7月在湖南平江发动武装起义后改编的。10月,彭德怀率红五军一部上井冈山与朱毛红军会合,当年任红五军政治部主任的是吴溉之。1929年9月,重组红五军,吴溉之仍为政治部主任。1931年9月,红八军并入红五军,下辖三个师,吴溉之改任第一师政委。1932年,吴溉之任红三军团政治部组织部长。1933年6月,红五军与红八军合编为红三军团第四师,红五军番号隨即取消。也就是说,1931年9月前,红五军政治部主任仍然是吴溉之。

吴溉之是怎样的一个人物?

吴溉之出生在平江县一啇人家庭,入平江培之学校就读。该校为华侨捐资创建,辛亥革命元勋孙中山先生多有关注。难得的是,该校特别重视艺术教育,尤其重视美术教育,经常邀请艺术界名人来校讲课。美术包括绘画、篆刻和书法,书法是必修课。吴溉之受其薰陶,能书隶书自然就不奇怪了。因此,竹雕刻笔筒上的“三大纪律,六项注意”,字体为隶书,落款为“1931年5月政治部”。认定其为主任吴溉之认真贯彻执行“三大纪律,六项注意”,亲笔、亲书、亲手制作笔筒以作座右铭,便是顺其自然的事了。

建国后,吴溉之先后任最高人民法院副院长、党组书记、中共中央监委常委。当年任红五军政治部主任的昊溉之,亲书、亲刻的、早期“三大律,六项注意”竹雕刻笔筒,其历史文物价值,自然就非比寻常了。

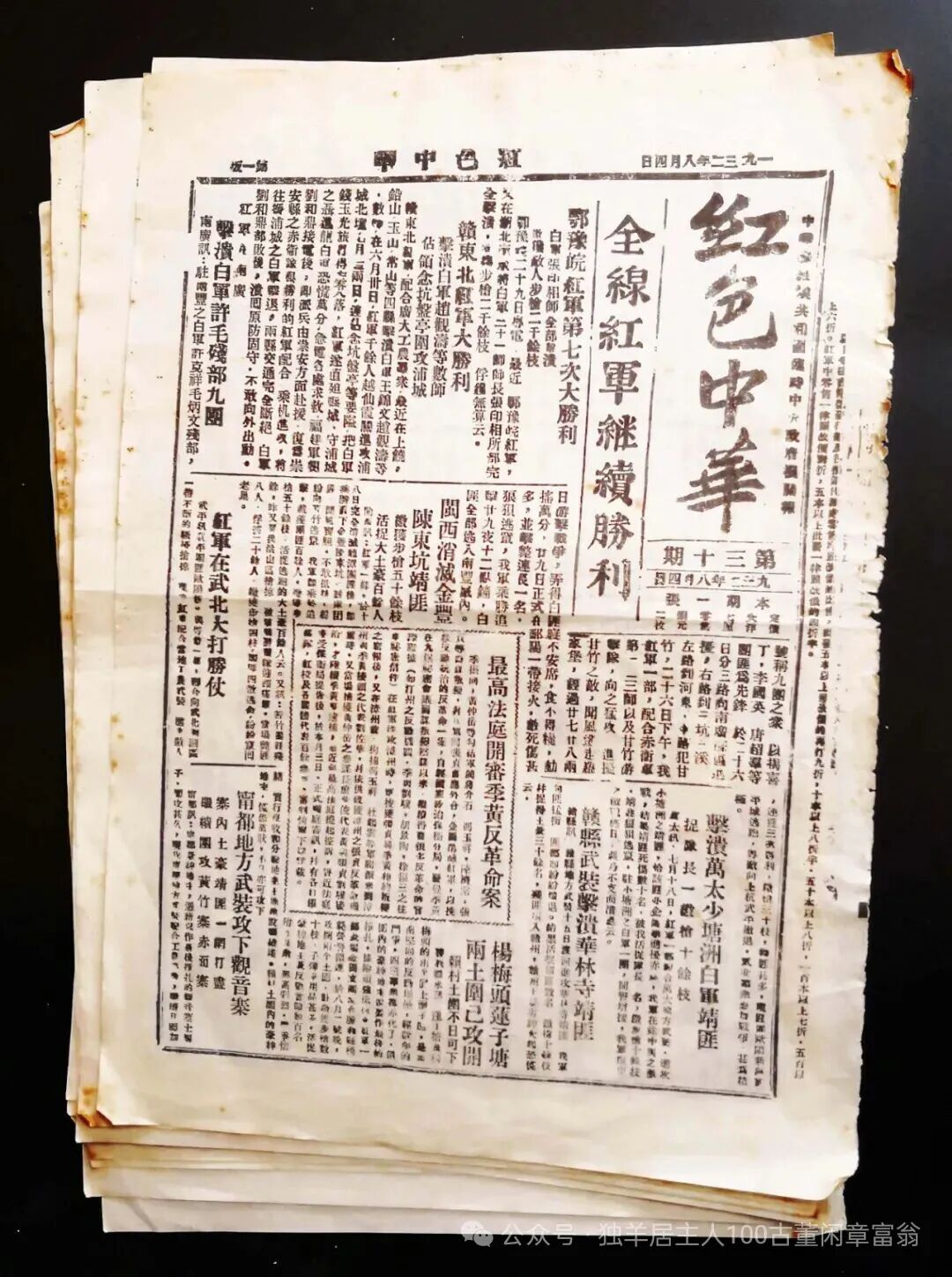

《红色中华》报

许多年前,老夫在清水塘古玩市场逛地摊时,发现10多份《红色中华》报,大吃一惊。

《红色中华》创刊于1931年12月11日,此前一个月,端金成立红军印刷所,重点是为印刷《红色中华》服务,同时印刷包括11种邮票在内的苏维埃政府文件等。

1937年第325期《红色中华》更名为《新中华报》,但《红色中华》作为中国革命斗争史的见证者之一,它的革命历史文物的角色是不可替代的。

那日时候尚早,淘宝人却已摩肩接踵,但他们对纸质文献似乎没有兴趣,无人问津。老夫仔细审视,纸张己整体发黄,证明它问世时日不短,规格大约在70克(代表厚度),坚挺度较差,且即使不发黄,其白度也不是很好,显然不是复印用纸,可以认定是印刷用纸。老夫在报刊杂志社工作多年,印刷用纸和复印用纸基本上是分得清的。

于是全数买了下来,踏破铁鞋无觅处的《红色中华》,一次性买到1932年8月4日对开2版、8月30日对开5版、9月6日对开5版,计对开12版(图十二)。

当日,可谓是惊喜若狂了。

《红色中华》是共产党的革命号角,是红色苏区军民的指路明灯,内容十分丰富。包括党政军的指导性文书、苏维埃政府的日常工作、群众的拥军爱军状态、战场的胜利消息、红区白区的动态等等。8月4日仅对开一版,刊发了《全线红军继续胜利》《鄂豫皖红军第七次大胜利》《红军在武北大打胜仗》《赣东北红军大胜利》《宁都地方武装攻下观音寨》等文章。《红色中华》同时开辟副刊,刊发党政军民的文艺作品、文化动态。《红色中华》的声音贴近工农群众,订阅量很大,甚至超过国民党统治区的《大公报》,号召力很強。譬如,1934年9月8日《红色中华》刊文,号召为红军战士募捐20万双草鞋,广大群众积极响应,不到一个月,20万双草鞋如数募齐。

《红色中华》是国民党的肉中剌眼中钉,1935年红军长征离开苏区,在中央苏区出版的240期《红色中华》,几乎没有几份保存下来了。一次性发现10数张,简直是奇迹。

1937年1月,《红色中华》更名《新中华报》,完成了它的历史央命。

苏维埃革命互济会训令

训令,在汉语词汇中,即上级机构发布的命令性指示。该词条最早见于唐代律宗道宣所著《续高僧传》,是一种宗教语境中的命令告谕形式。现代社会延用于上级对下级的规范式命令或指示

老夫觅获中华苏维埃共和国湘鄂贛省“革命互济会训令”一纸,对苏维埃政府的日常工作有了更多层次的理解。

1930年8月,湘鄂贛特委组建“中国革命互济会湘鄂赣边修水总会筹备处”,“互济会”作为革命斗争的一种形式,隨即在各苏区广泛推广,区乡各级苏维埃“互济会”相继成立。有的“互济会”组织甚至深入国民党统治区域,为抗日战争、解放战争作出了不朽的贡献。

苏维埃“互济会”究竟做些什么工作,行使什么职权,仍然只是个概念,是比较模糊的。

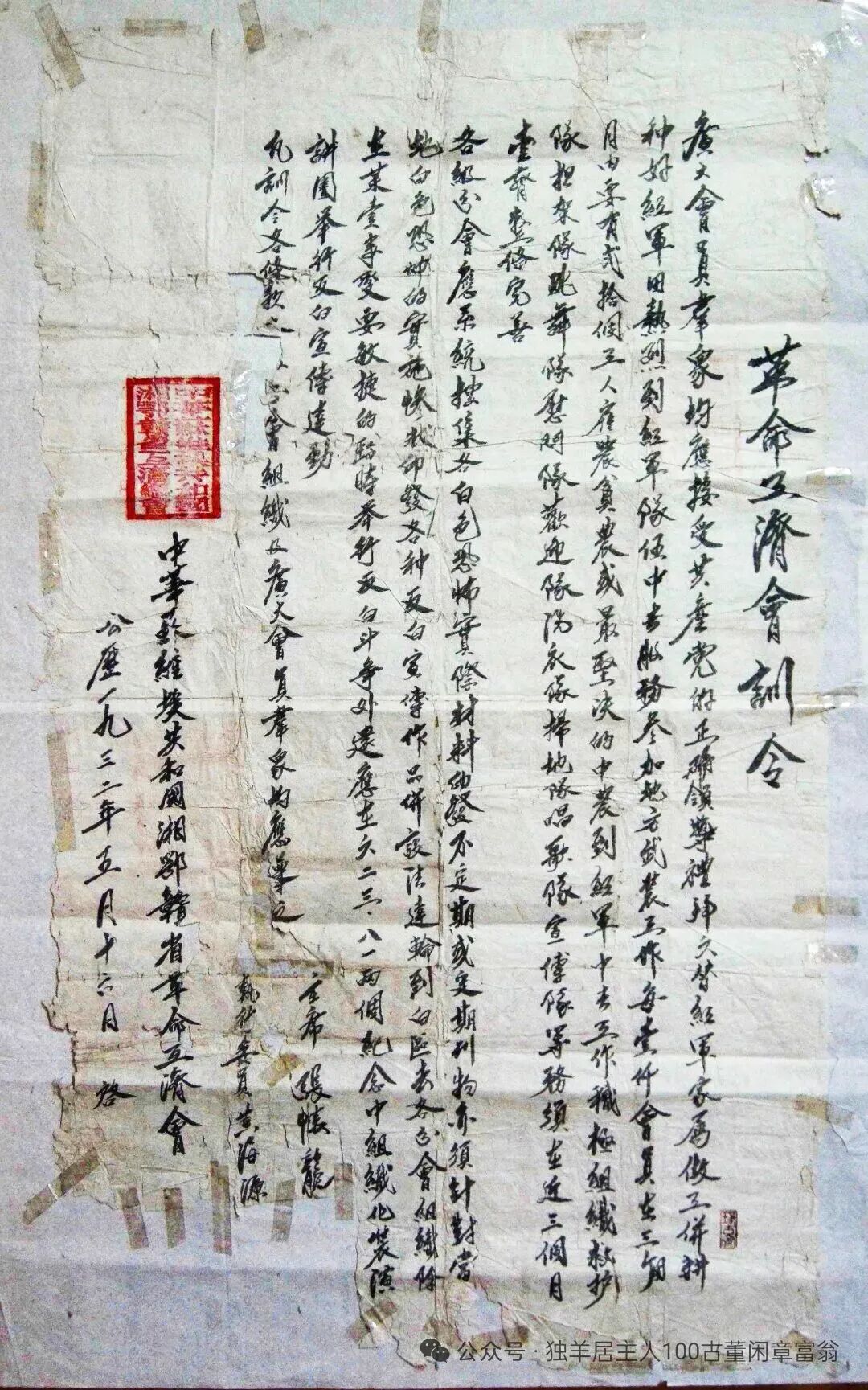

老夫收藏着一份中华苏维埃共和国湘鄂贛省革命互济会以告示形式,张贴的“革命互济会训令”,通篇细读,对苏维埃“互济会”便有了立体的认知。

其实,“训令”不单是上级对下级发布指导示和命令这么简单,它也是统帅发布命令的形容式之一。2018年,中央军委举行开训动员大会,媒体报道即用“习主席向全军发布训令”为标题。可见,训令是带有权威性的。

“革命互济会训令” (图十三)于1932年5月6日张贴,通篇250余字,墨笔楷书,繁体,民国时期格式,无标点符号。可惜揭下时过于粗鲁,撕碎了周边,又无知地用胶带粘合,给修复増添了困难。

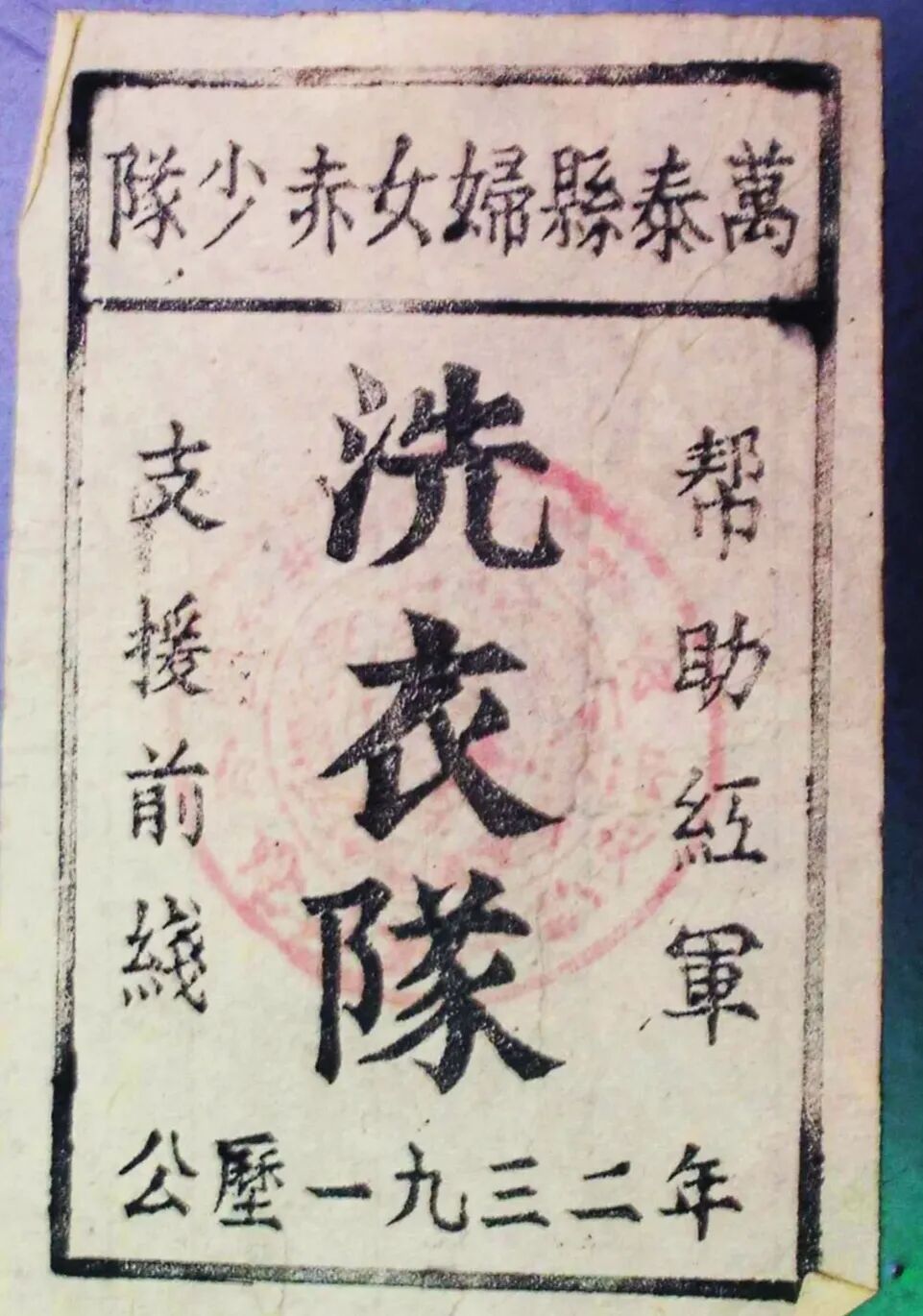

此时正是井冈山第三次(1931年9月)反围剿斗争胜利后,国民党正调兵遣将准备再次进犯井冈山之际。红军各级指战员处于休整期间,“训令”以苏维埃政府的名义,指示各级“互济会”,每星期六要组织人员帮助红军家属耕种“红军田”,积极组织救护队、担架队、慰问队、洗衣队(图十四)、扫地队、宣传队等群众组织支援红军作战。同时,“训令”号召工农子弟积极参加红军,“到红军中去工作”。“训令”要求,“务须在三个月内一齐整备完毕”。同时,该“训令”要求各级“互济会”积极进行“反白(白色恐怖)宣传,、反白(白色恐怖)斗争,配合红军准备再次粉碎国民党的军事围剿。

“训令”是1932年5月16日,以“中华苏维埃共和国湘鄂赣互济总会”的名义发出的,落款为总会主席张怀龙、执行委员黄海源,加盖长方形“中华苏维埃共和国湘鄂赣互济总会”印章。

1932年9月28日,中华苏维埃共和国中央执行委员会颁布训令,要求各级“互济会”积极协助开展“扩红”工作,发动广大青壮年参加红军。

1933年4月,中央苏区在瑞金召开首次“互济会”代表大会,通过了《中央苏区革命互济会章程》,指导各级“互济会”开展“扩红”、劳军、救助以及劳动生产等事宜。红军长征到达陕北后,1937年10月,陕甘宁边抗敌“互济会”相继成立,为红军的抗日战争服务。

“中华苏维埃共和国湘鄂赣互济总会”发布的纸质手写“训令”,迄今为止,除老夫所藏“革命互济会训令”之外,尚未见披露其它相同或相近文书。这件“训令”的革命历史文献价值,独一无二,不言而喻。

共产党颁发的第一张“土地证”

1924年1月,中国新民主主义革命之父孙中山先生倡导“耕者有其田”,強调农民要有自己的土地。但隨后的国民党统治时期,“耕者有其田”始终是一句空话。

共产党对“耕者有其田”却是认真的。1930年8月,中华苏维埃军事委员会颁布《土地法》,将集中在地主手中的土地分发给农民,颁发《耕田证书》,但并未就土地的所有权作出明确界定,广大农民阶层仍然五心不定。

为此,1931年5月,苏维埃政府就土地归属问题正式作出决定,明确凡分发到户且正在耕种的田地,所有权即《耕田证书》持有者,而且“生的不补,死的不退”,分到土地的农民吃了定心丸,积极响应苏维埃号召,大批青壮年踴跃参加红军,保卫胜利果实。

1930年颁发的《耕田证书》,成了难得一见的革命历史文物,致力于红色收藏的广大收藏者,都以寻觅到1930年颁发的《耕田证书》为幸事。

老夫有幸,也是从平江人手上购得《耕田证书》一张。

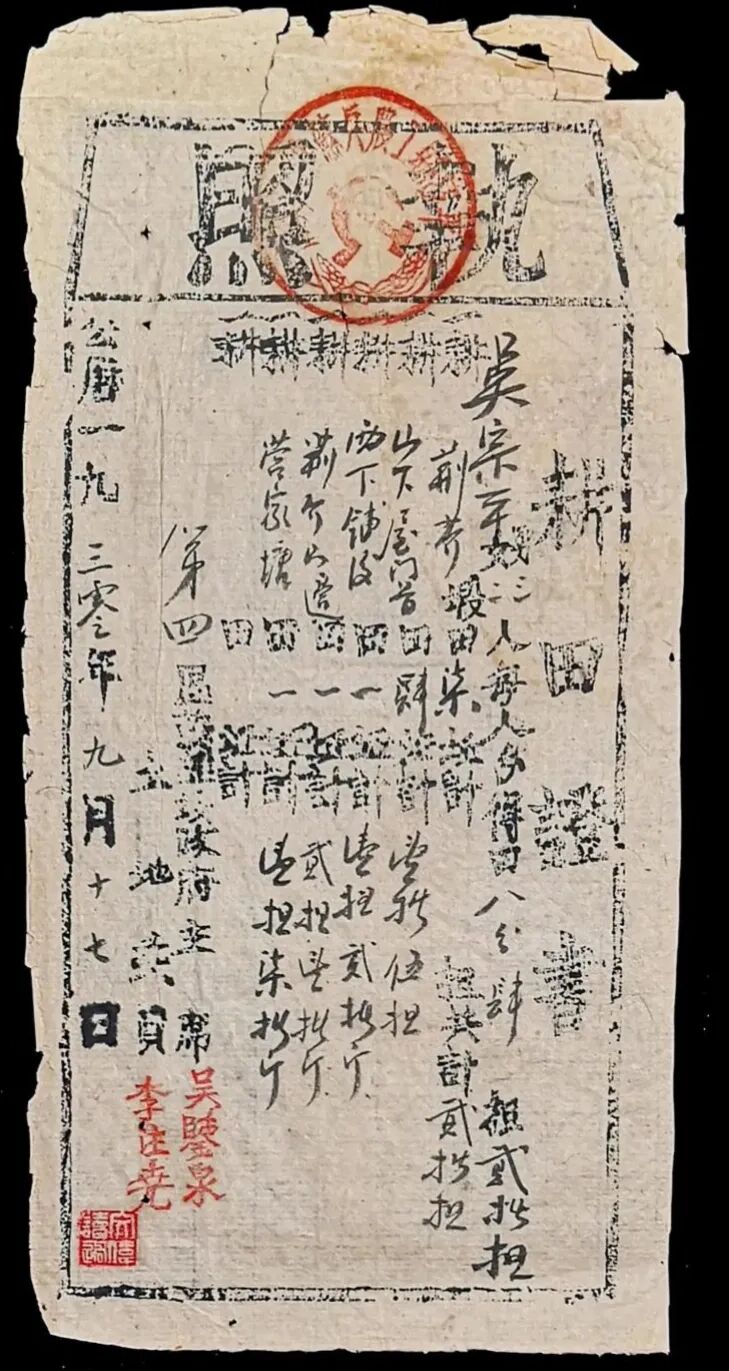

《耕田证书》仿旧日文书样式,上书“执照”,右书“耕田证书”,从右至左为旧日书写格式,繁体字。内容是执照人吴良才和代表田亩的“担斤”数量。毛边纸,木刻刷印,毛笔墨水填写,加盖红色“平江县工农兵苏维埃政府”圆印,有“第四区苏维埃政府主席吴鉴泉”、“土地委员李注尧”私印,颁发日期为“1930年9月17日”(图十五)。

《耕田证书》的证书要素完整,纸质符合当年用纸条件,老旧程度符合长期氧化状况,其真实性无容置疑。

从日前公开披露的情况看,存世三张空白苏维埃政府颁发的《耕田证书》,没有填写具体内容,当然不能算是实质性的证书。另一张己被列为馆藏文物的永定县苏维埃使用的《征收土地税收据》,显然是颁发《耕田证》而后征收土地税(但有月无年)的凭据,亦非真正的《耕田证书》。这几张《耕田证》都不具有真正意义上的《耕田证书》,也即《土地证》的全部完整要素。

新闻媒体报道的、唯一一张完整的《耕田证书》,是在瑞金县圳头乡(今江西省瑞金市)发现、1930年10月颁发的。此证颁发时间,早在1931年12月《中华苏维埃共和国土地法》公布时间之前。公开报道的新闻稿,认为它是中国共产党领导的土地革命颁发的、唯一一件最早的《耕田证书》,瑞金市博物馆作为革命历史文物珍藏。

老夫有幸收藏的《耕田证书》,颁发时间为“1930年9月14日”,颁发的年月日,早于瑞金市博物馆珍藏的《耕田证书》,其可珍贵的程度,至少与瑞金市博物馆珍藏的《耕田证书》并驾齐驱。

湖南和平起义,地下党功不可没

1949年8月4日,在人民解放军占领国民党政府首都南京后,解放军挥师南下,湖南省军政最高领导人程潜、陈明仁率部起义,加入中国人民解放军队。

长沙和平起义首功是谁?

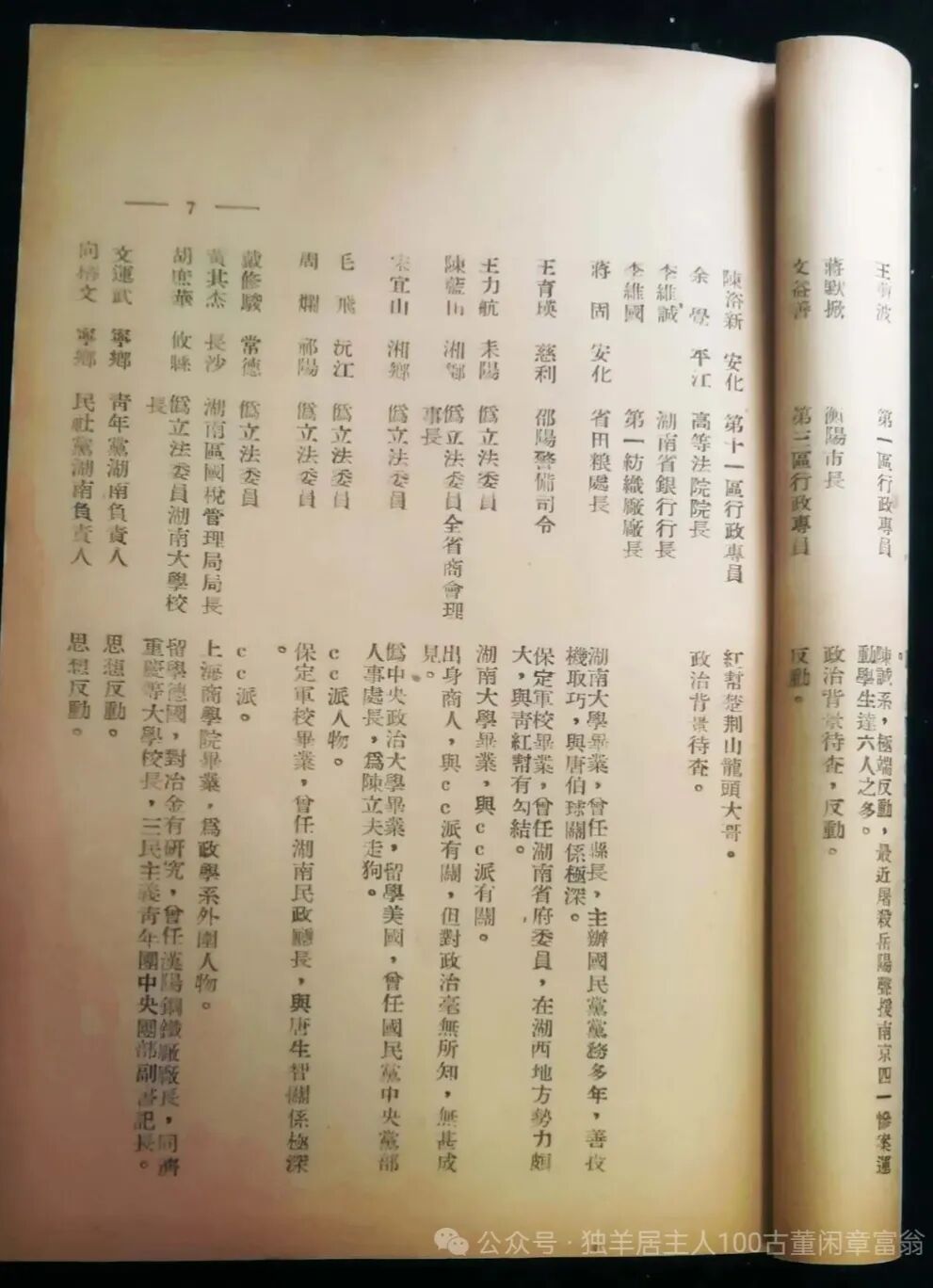

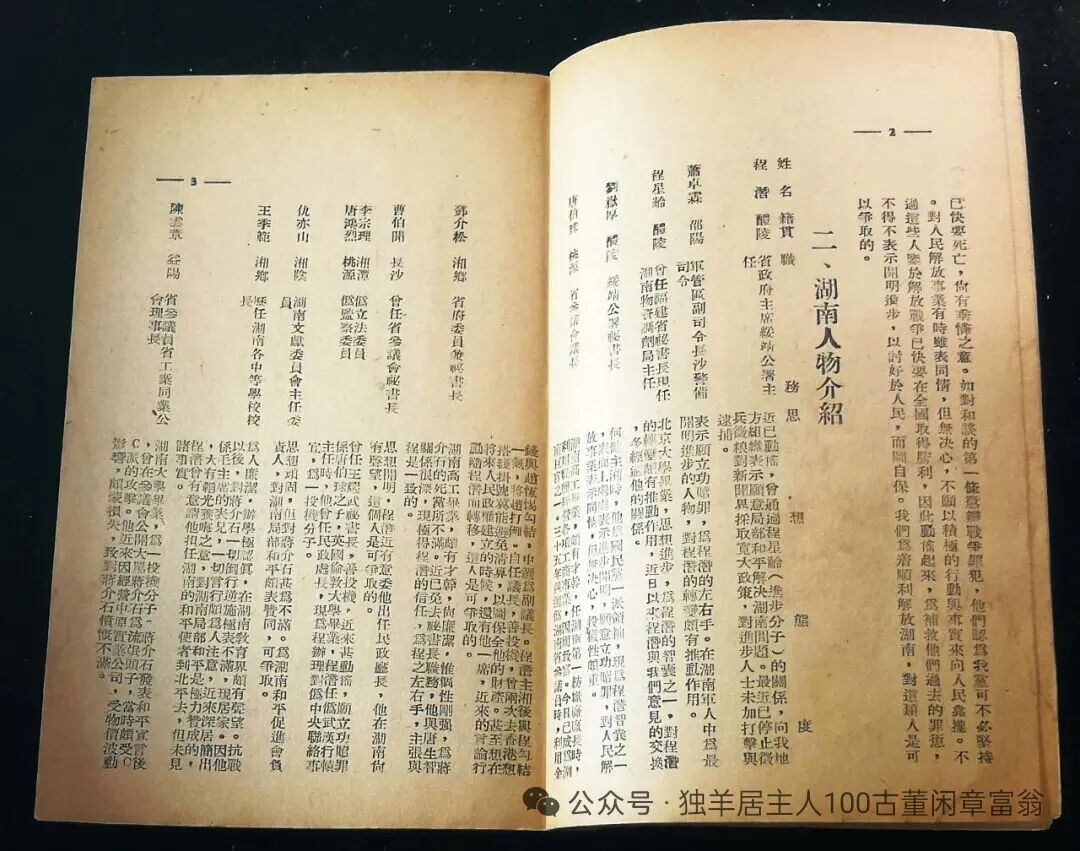

老夫高价从湖北武昌人手上购得一本小册子(图十六),名《湖南省调查资料》,标注“机密·497”二字,为“1949年5月,华中局政策研究室印”,共49面。

《湖南省调查资料》分四个篇章,分别介绍国民党统治下的长沙各方面情况,实际上是对湖南“政治、军事、党务;文化教育;经济;接管参考资料”方方面面的立体化评介,堪称绝妙。

尤其是对党政军工商各界六七十名头面人物的政治倾向,原则上都作了精确的界定。如说程潜“近已动摇,通过程星龄向我地下党表示愿意和平解决,己停止对我进步人士的打击、逮捕”。而长沙绥署副主任李默庵“为蒋死党,极端反动”、长沙绥署参谋长刘树嘉更是“为蒋死党,反动顽固,将来应作战犯处理”等等……而宪兵第十团团长姜墉夫,则“願愿立功赎罪,近与湖南地方组织(指地下党)已发生关系”。为团结谁、争取谁、打倒谁提供了扎实的依据。此外,工啇金融各界,𣅜陈列了历史源流和现实状况,为共产党接收长沙后的整肃和建设提供了可靠的参考(图十七、图十八、图十九)。

这本小册子发送到相关领导人手上的四个月后,1949年8月4日,湖南宣告和平起义。

湖南和平回到人民手中,中共地下工作者功不可没。如果可以认为,《湖南省调查资料》,是中国共产党湖南地下组织多年来,在白色恐怖下积极工作的成绩单,那么,湖南和平起义,则是给他们的《嘉奖令》。

罗修云:阅后随感

拜读完廖文伟先生的厚重之作,钦佩之余,勾起了我对往事的回忆。

我和廖文伟先生既是湖南醴陵老乡,又是昔日的同行,都是省级报刊的媒体人:其时,廖文伟先生担任湖南省总工会《主人翁杂志》的编辑部主任(退休前担任《发明与革新》杂志副主编);我在《湖南日报》评论部做评论编辑。早在上世纪八十年代,我们就相识了,之后你来我往,过从甚密,成为无话不谈的朋友,乃至我当年找“另一半”,廖先生夫妇都给我当参谋。

我进入报社工作时,怀揣的只是高中文凭(后来考入湖南师范大学干部专修班进修了两年),同行称我是自学成才的典型(曾经是湖南省首届自学成才奖获得者),廖文伟先生念及我“一步登天”的不易,特地采访了我,以《根之茂者其实遂——记湖南日报记者自学成才的故事》为题,发表于《成才之路》杂志。那时的廖先生,擅长写散文和人物通讯,且特别偏爱历史——每当谈起历史人物和历史事件,廖先生就会悬河泻水、滔滔不绝,让人感觉其泛览群经,博涉诸史。

退休后,廖文伟先生致力于收藏,成为一位很接地气的收藏奇人、捡漏大家、鉴赏鬼才。廖文伟的藏品。绝大部分曾是“地摊”货,是他经过“沙里淘金”获得的宝物。因渊博的历史文化学养,丰富的实战经验,过人的火眼金睛,传奇的收藏生涯,故而有记者称其为“湖南马未都”。

廖先生的《敬畏收藏》,不仅是对藏品的梳理,更是对历史的叩问与对精神的传承。他以藏家之眼、史家之心、文家之笔,将那些蒙尘的红色记忆一一唤醒,赋予其温度与灵魂。读罢掩卷,我深感这已超越“收藏”本身,而是一场与历史的对话,一次对初心的回溯。

廖先生的收藏,是“以物证史”的实践。一枚木印、一封家书、一纸训令,看似平凡,却承载着烽火岁月的重量。他不仅考据源流、辨析真伪,更着力于挖掘背后的故事与精神。如李白烈士家书中暗藏的隐语、裘慧忠笔下的坚韧守望,经他解读,革命者的信仰与牺牲便如烛火般灼灼照人。这种对历史的敬畏,使他的收藏脱离了“物”的局限,升华为“史”的见证与“魂”的载体。

更难得的是,他始终以媒体人的敏锐与责任感,为这些沉默的文物发声。昔日他写人物通讯,笔下流淌的是时代的光影;今日他写收藏笔记,文字间奔涌的仍是历史的血脉。从《主人翁》《发明与革新》到“红色收藏”,变的只是题材,不变的是对真相的追寻、对价值的坚守。这种一以贯之的文人风骨,令人敬重。

我与廖先生相交数十载,深知他对历史的痴迷早已融入生命。他曾说:“收藏不是为了占有,而是为了延续记忆。”这句话,恰是《敬畏收藏》最好的注脚。在他笔下,历史不是冰冷的年代与事件,而是有血有肉的生命历程;收藏不是孤芳自赏的雅癖,而是薪火相传的使命。

如今,廖先生虽已鬓染秋霜,却仍以笔为镐,在岁月的深井中打捞光辉。他的文字,既是对过去的致敬,亦是对未来的馈赠。这些被重新擦亮的红色印记,将如星火般,继续照亮后人前行的路。

廖先生的同仁与朋友:湖南长沙博主 罗修云

0

0 0

0