赞涪陵榨菜

谭津涪

烏长两江抱柘城,有种特产最稀奇。

初种十月霜天里,施肥祛虫方长成。

叶舒展翠承朝露,根蓄圆头耐岁寒。

待到立春收采去,巧工细作始成鲜。

先以精盐祛涩味,复凭压榨锁真涎。

陶坛密贮藏春信,岁月回甘味清香。

初酿尚含青涩意,久封方显韵如兰。

开坛才闻香盈室,褐亮红油映玉盘。

箸夹纤丝声脆响,入口鲜辣沁脾肝。

佐粥能添三餐暖,伴饭可解百食单。

配面尤增烟火气,佐酒更助笑言欢。

远客携之行路远,乡思寄此报平安。

昔年陋巷腌蔬食,今岁名传四海欢。

不与山珍争贵价,独凭本味占舌尖。

莫道寻常无大雅,一碟风味见长安。

若问人间真味在,涪陵榨菜美名传。

2025.10.10.

涪陵榨菜赋

谭津涪

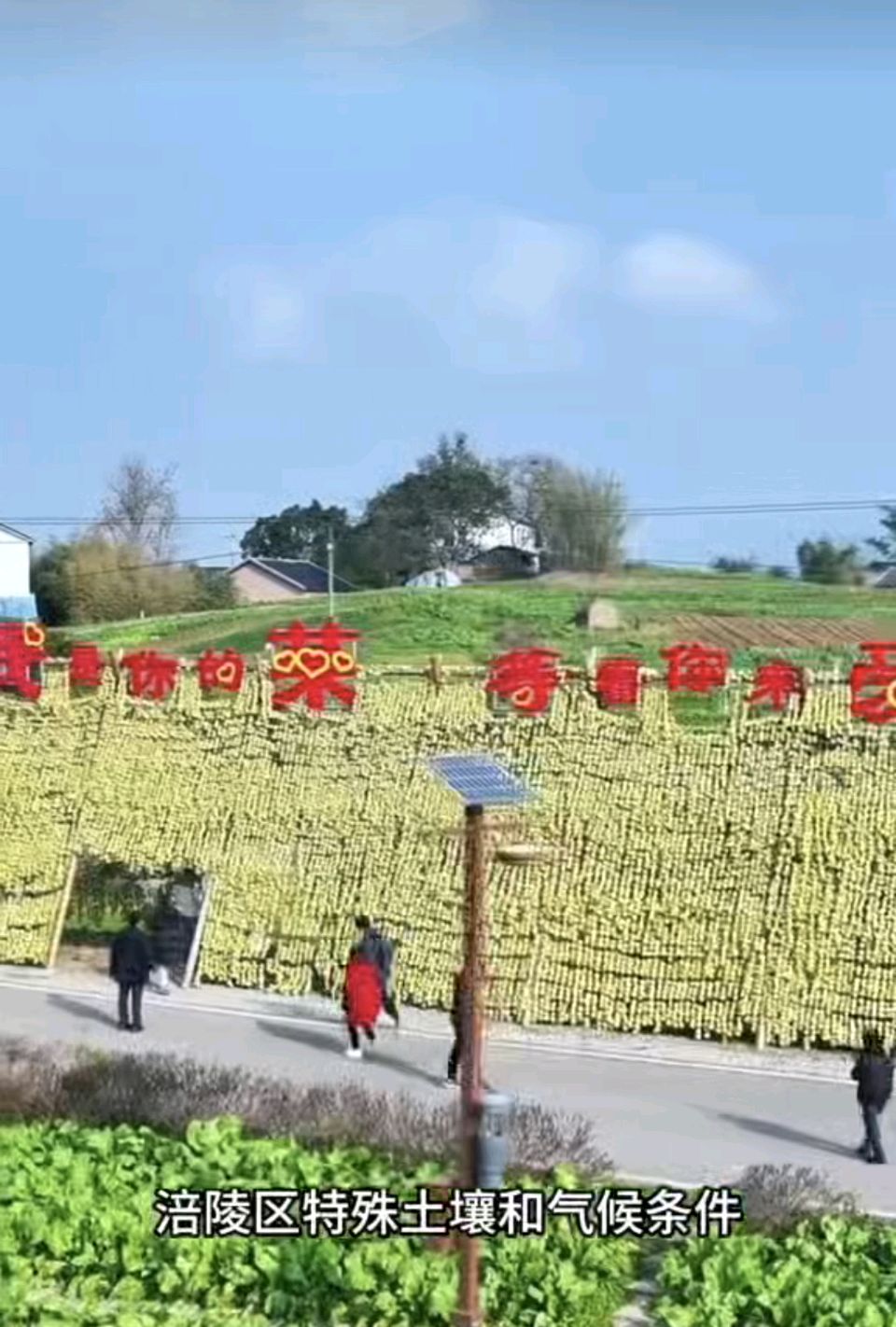

渝州之东,涪陵古郡,古称“柘城”。枕长江而带乌江,钟灵毓秀,物产独绝。其地长江两岸畔出佳蔬,名曰“青菜头”。冬承霜雪以蕴质,春沐雨露而含滋,肤莹若玉,质嫩如酥,乃一方珍馐,能启百味新境。未作榨菜时,民间食法甚多:配肉同烩,则鲜香沁脾;素油炝炒,则干辣煳香;入瓮为泡菜,则嫩脆清爽,皆家常之风味也。

清光绪二十四年(公元一八九八年),涪陵城西长江岸畔,有贾人邱寿安者,偶见青菜头经盐渍其味竟生异香。遂动经营之念,试以腌渍之法炮制,涪陵榨菜由是肇始。

其炮制之术,匠心独运,经数度研验而成绝技,世代相承,至今不辍。其序有三:采撷既毕,先去其皮,再以篾絲穿连成串,置于山梁或长江河滩处晾架上风干。次存于大池或大盆中盐渍,沥水去涩。剔其筋梗,使咸凝于髓;复加压榨,去其冗余,以存其精魂;终入坛用水泥密封。待岁月发酵。初则青涩渐褪,继则醇香暗生,终则鲜辣交融,咸中回甘。及开坛时,形体不变,盐水不溢,香气绕室。观其色,褐红油润,纤丝分明;品其味,脆爽生津,余韵悠长。非惟家常佐餐之选,亦为远游伴手之珍——商旅携之,可慰乡思;宾客尝之,尽赞其美。

其后技艺渐传民间,涪陵百姓,尽能种此蔬、制此菜。各区乡镇遂兴作坊,号曰“菜厂”,农户可售所种青菜头于厂中,加工成榨菜,由是又添农家生财之路也。

新中国立,各区乡镇菜厂悉归集体,隶涪陵县商业局统管,成品亦由局中统一外销。上世纪七八十年代,先有浙江,后有桂、湘诸省,遣使自涪陵聘百余名技师,往授种植炮制之法,涪陵榨菜之艺,由是播于华夏。

企业改制,民营盛行,涪陵各级菜厂,全部转为私人承包,历经数十年打磨,这些承包诸公,尽都赚得盆满钵满,成了数百万乃至上千万的土豪了。

昔时陋室腌蔬,今为寰宇名品。自川蜀而传四海,跨重洋而悦众口,以一味之真,博万家之誉,更与法式酸黄瓜、德式甜酸甘蓝并称世界三大名腌菜,乃涪陵非物质文化遗产之支柱产业,亦获世界独有的“榨菜之乡”美誉。盖榨菜之妙,不在山珍海味之贵,而在寻常食材之精:承水土之灵秀,赖人力之精巧,化凡俗为奇绝,融质朴于鲜香。此非独涪陵之幸,亦中华饮食文化之绝唱也。

赞曰:涪陵佳味,榨菜为冠。腌以匠心,藏以岁月。鲜辣醒脾,脆爽适口。名传遐迩,香飘千秋。

2025.10.10.