第六章:哑巴的脊梁

生活的重锤,一记狠过一锤,将杨耀祖的脊背砸得愈发佝偻,却也锤炼出一种岩石般的沉默与坚硬。亲情的堡垒早已坍塌殆尽,废墟之上,他像一头被拔光了利齿和爪子的老狼,只能凭借最原始的本能,在这片生养他又不断吞噬他的黄土地上,刨食,喘息。

丫蛋的失踪,抽走了婆姨的魂,她的身体彻底垮了,咳嗽起来像一只破旧的风箱,没日没夜地响,瘦得只剩下一把骨头。建国去了省城,音讯日渐稀少,偶尔来信,字里行间也充满了对未来的迷茫和对那个油滑叔叔的隐约失望。这个家,只剩下杨耀祖一个还能动弹的劳力,支撑着两口破败的窑洞和几亩贫瘠的田地。

他变得更加沉默,几乎成了村里人口中的“杨哑巴”。除了必要的劳作和与人交换最基本的农具、种子,他几乎不开口。那双曾经饱含苦难却尚有温度的眼睛,如今像两口干涸的深井,看不到底,也映不进光。所有的言语,所有的悲愤,所有的冤屈,都被他死死地摁在喉咙深处,发酵成一种近乎自虐的力气。

天不亮,他就扛着锄头下地。日头毒辣,他光着黝黑的脊梁,汗水像溪流一样在古铜色的、布满新旧疤痕的皮肤上蜿蜒,滴落在干裂的黄土里,瞬间就被吸吮殆尽。他锄草、间苗、施肥,动作机械而专注,仿佛要将自己所有的生命力都灌注到这片似乎永远也回报不了多少希望的土地里。

晌午,婆姨挣扎着送来掺着麸皮的窝头和一碗能照见人影的米汤,他蹲在田埂上,默默地吃完,然后继续劳作,直到夜幕四合,天地间只剩下他一个人孤独的身影。

除了种地,他想尽一切办法挣取微薄的收入。公社有修渠、筑路的活计,他总是第一个报名,干最脏最累的,换取那一点点可怜的工分和偶尔的现金补贴。他上山砍柴,捆得比谁都结实,背得比谁都多,蹒跚几十里山路拉到集镇上去卖,换回盐巴、煤油,或者给婆姨抓几副便宜的药。

他几乎感觉不到疲惫,也感觉不到疼痛。身体的极限在一次次的挑战中被拓宽,手上的老茧厚得刀割不透。村里人看他,目光复杂,有同情,有怜悯,也有几分说不清道不明的敬畏。他们私下里议论:

“看杨哑巴,真是把好苦……”

“唉,被亲人坑惨了,心死了,就剩下个空壳子了。”

“这人是铁打的吗?咋就不知道累?”

累?他怎么会不累。只是,身体的极度疲乏,能让他暂时忘记心口的剧痛。那被舅舅榨干、被表弟暴打、被兄弟欺骗、被叔叔堂弟追杀、女儿不知所踪的痛,像无数根烧红的铁钎,日夜不停地烙着他的神经。只有让身体承受更甚的苦楚,才能稍稍掩盖那灵魂深处的哀嚎。

他不再与任何亲戚来往。舅舅王占奎一家,早已形同陌路。叔叔杨万山和两个堂弟,自鹰嘴崖那日后,更是如同仇寇,路上遇见,双方的眼神都冷得像冰。母亲那里,他也去得少了。每次去,迎接他的要么是沉默,要么是那些早已听腻的、偏袒舅舅的抱怨。那个家,早已没有了他的位置。

唯一还能让他感受到一丝人间暖意的,是大姐杨耀芬。

大姐嫁到了邻乡,日子也过得紧紧巴巴,但她总会隔上一两个月,步行几十里山路来看他。她从不空手来,有时是几个她偷偷攒下的鸡蛋,有时是一小袋自己种的青菜,有时是给弟媳扯的几尺便宜的粗布。

她来了,也不多说话,只是默默地帮弟媳收拾屋子,生火做饭,浆洗那满是汗渍和补丁的衣物。她会坐在炕沿上,拉着弟媳枯瘦的手,轻声细语地安慰几句。看到弟弟那沉默如铁、疲惫不堪的样子,她的眼眶总是红红的,背过身去偷偷抹泪。

有一次,杨耀祖在公社修路时被滚落的石头砸伤了脚,肿得老高,无法下地。大姐闻讯赶来,住了两天,里里外外操持,还把家里仅有的几只下蛋的母鸡杀了一只,炖了汤,逼着他和弟媳喝下。

“耀祖,”大姐看着他,声音哽咽,“姐没本事,帮不了你大忙……你可一定要挺住啊……为了建国,为了你婆姨,你得把家撑起来……”

杨耀祖低着头,依旧沉默。但大姐那双粗糙温暖的手,和她带来的那点微不足道的食物与关怀,却像寒夜里一点微弱的炭火,虽不足以驱散彻骨的寒冷,却让他知道,这世上,他并非完全孤身一人。

这份情,他记在了心里。像一颗被深埋于冻土之下的种子,等待着或许永远也不会到来的春天。

日子,就在这无边的苦役和死寂的沉默中,一天天捱过。春去秋来,玉米秆由绿变黄,黄土高原再次被萧瑟的秋风统治。杨耀祖像一头被拴在磨盘上的老驴,蒙着眼睛,只知道一圈一圈地走下去,看不到尽头,也不敢去想尽头。

他的腰更弯了,脸上的皱纹更深了,如同脚下这片被风雨侵蚀了千年的土地。但他没有倒下。每一次抡起锄头,每一次背起柴捆,每一次在寒风中蜷缩在破旧的被褥里,听着婆姨压抑的咳嗽声,他都用那近乎麻木的意志,支撑着自己这具残破的躯壳。

他不再问“为什么”,也不再期待“转机”。活着,本身就成了唯一的目的,也是最沉重的负担。他用他那哑巴般的脊梁,对抗着整个世界的重量,也对抗着内心深处那片无边无际的、寒冷的荒原。这片黄土地沉默地见证着,一个男人,是如何被命运碾碎,又如何在那粉末般的尘埃里,倔强地、无声地,重塑起一尊名为“坚韧”的雕像。

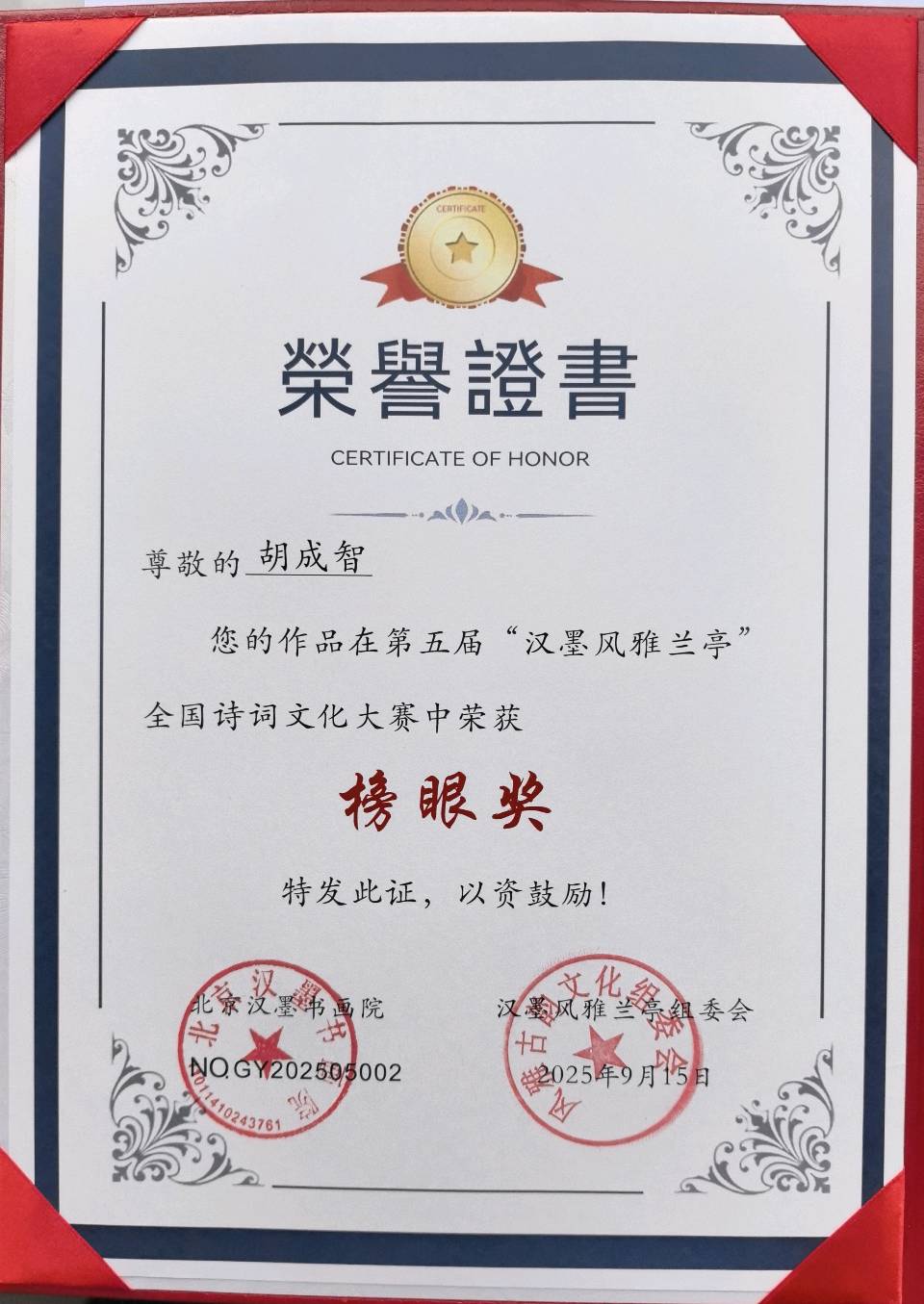

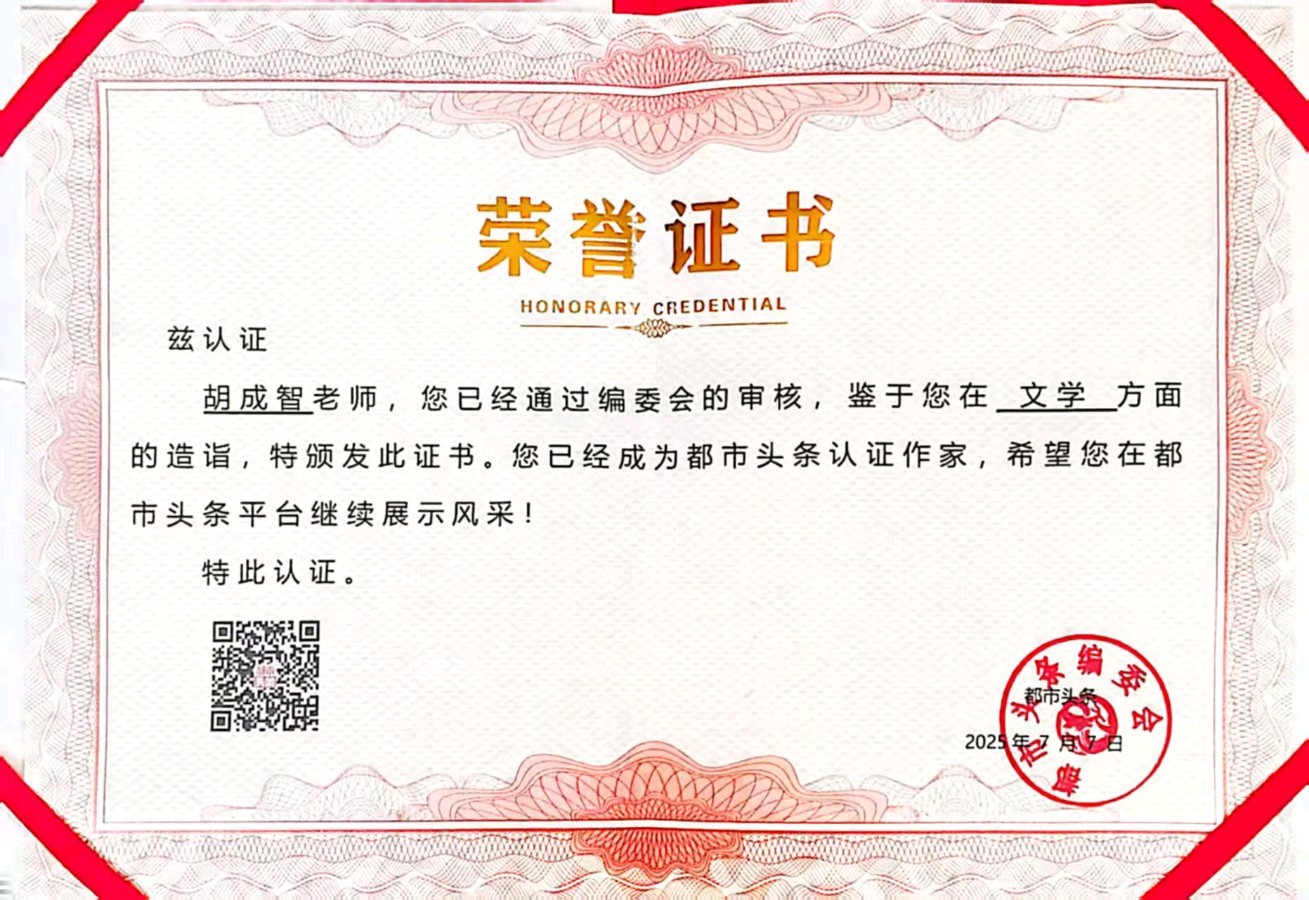

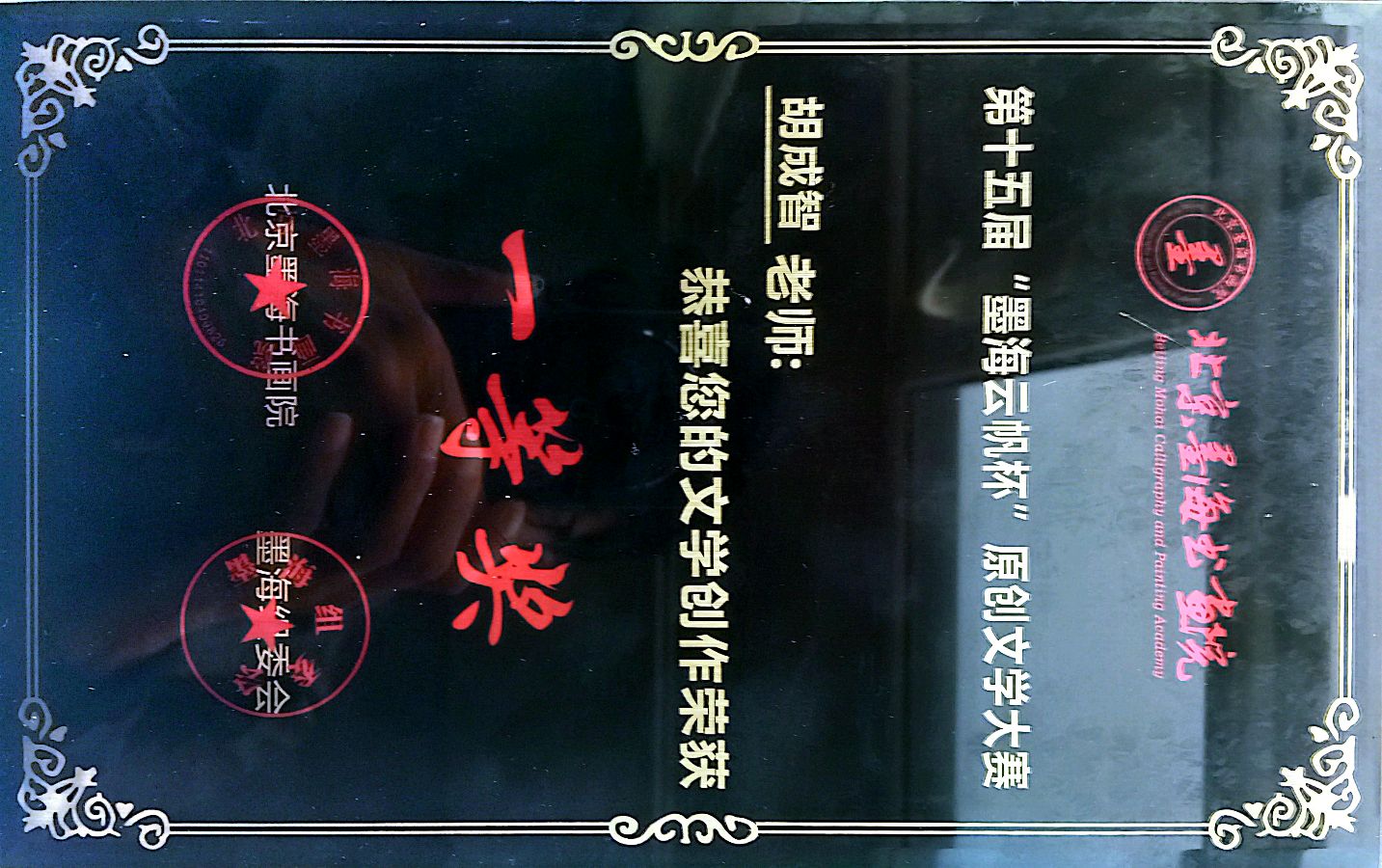

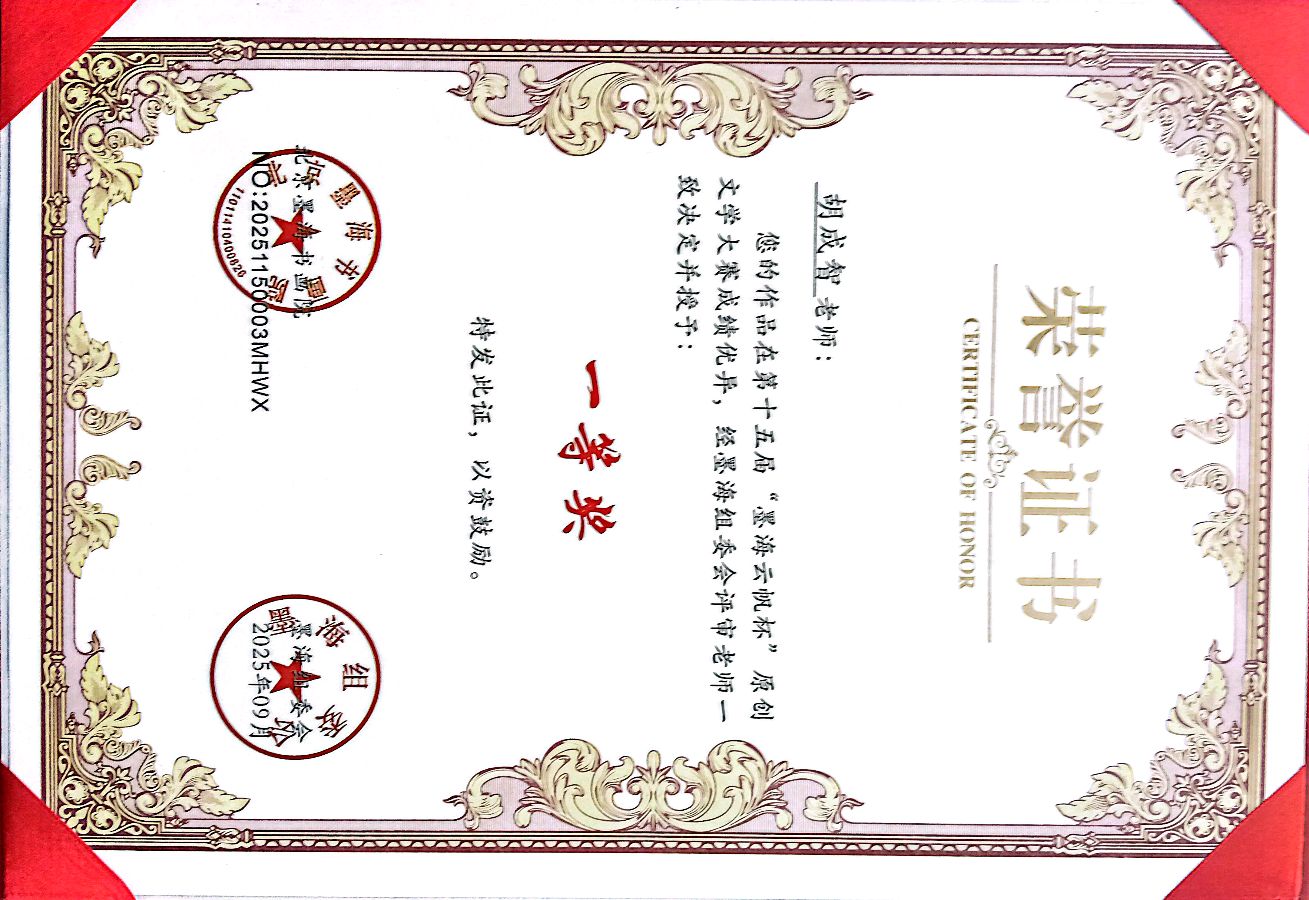

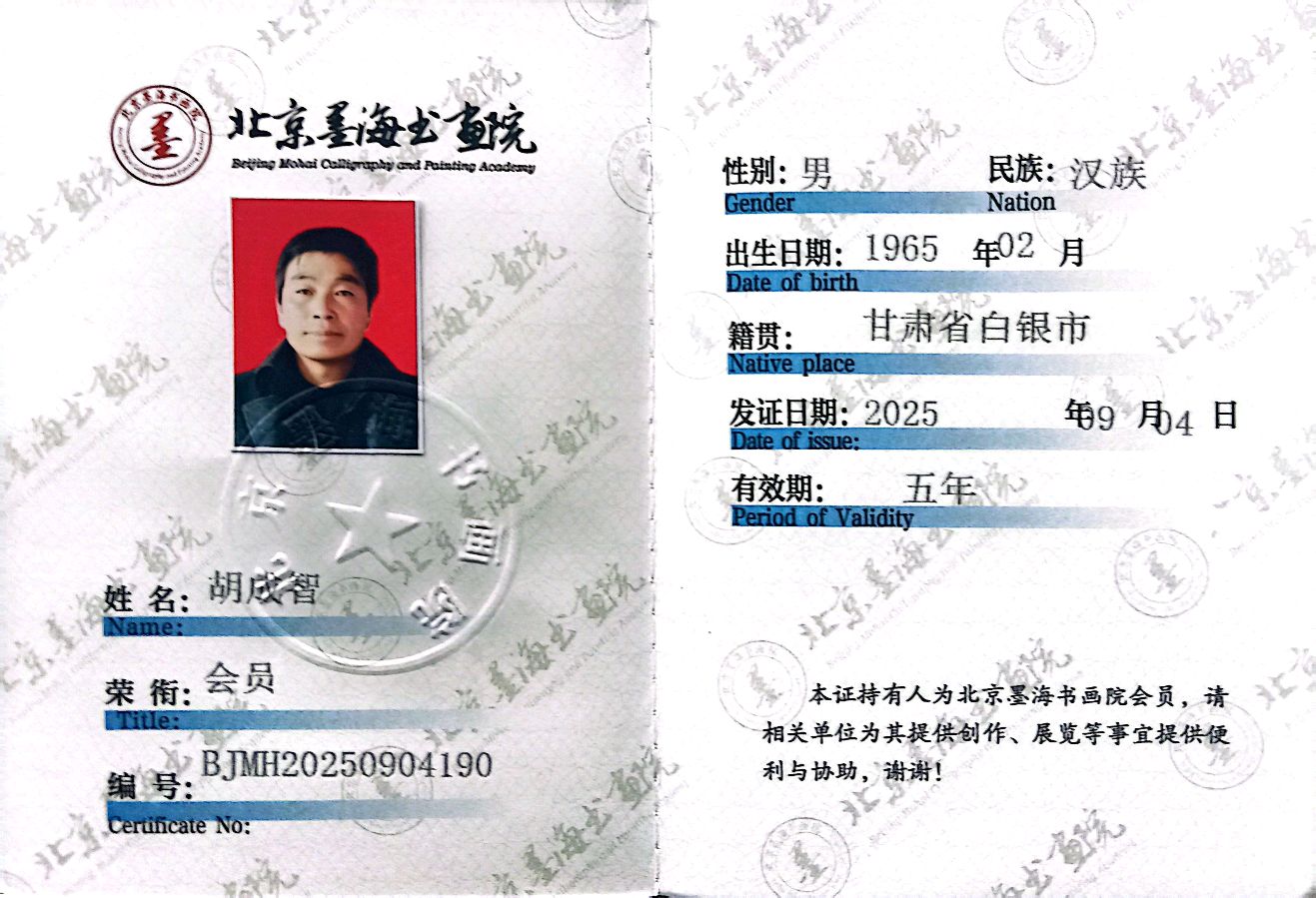

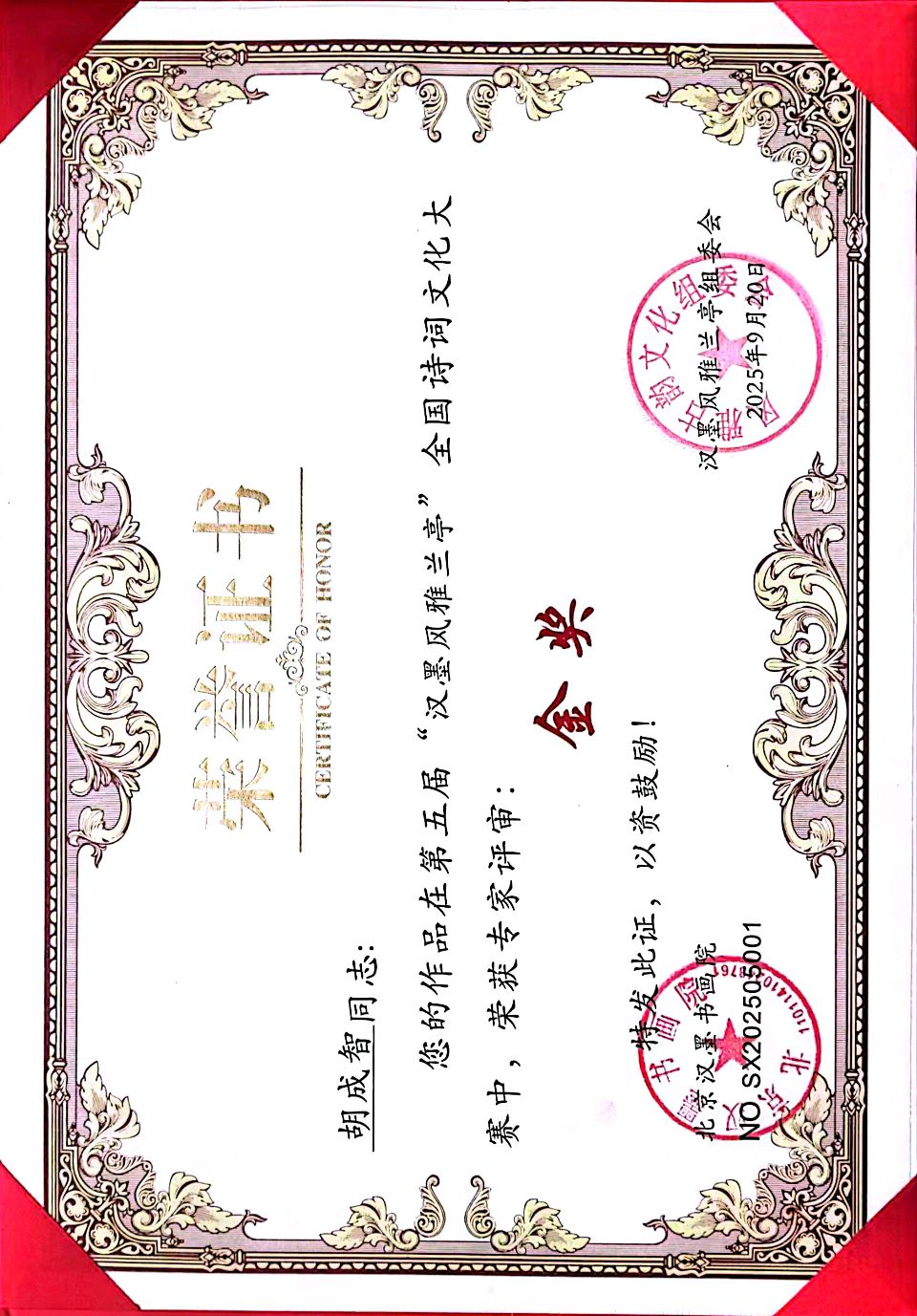

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点