---

第一章 狐仙托梦

清康熙年间,山东青州府,城外十里处的南山脚下,有一座年久失修的山神庙。庙宇墙垣斑驳,殿顶漏光,唯有正殿那尊泥塑的山神像,虽彩漆剥落,却仍威仪凛凛地注视着这片荒凉。庙旁,依着残壁搭起一间简陋的茅庐,这便是落魄书生赵守一的栖身之所。

赵守一本是城中一介寒门士子,自幼苦读,一心求取功名,光耀门楣。奈何时运不济,命途多舛,接连三次乡试皆名落孙山。第三次放榜那日,他眼见得榜上依旧无名,心中那点支撑多年的热望,终于彻底冷透。同窗或中举欢庆,或转而谋生,唯有他,自觉无颜回见江东父老,索性卷了铺盖,带着几箱旧书,隐居到这破庙之中,过着与世半隔绝的日子。

平日里,他除了打理一小块菜地糊口,便是对着残卷青灯,读些《道德》、《南华》,或是佛家经典。并非真个看破红尘,实则是将满腹的失意与牢骚,寄托于那玄虚的空寂之理,以求内心的片刻安宁。外人见他如此,多有讥笑他痴傻的,他也只作不闻。

这一日,时值隆冬,北风卷地,彤云密布,到了晚间,竟扯絮般飘下鹅毛大雪来。茅庐内,赵守一将那只破旧的火盆拨得旺了些,裹紧身上那件补丁叠补丁的棉袍,就着昏黄的油灯,展开一卷《金刚经》,低声诵念:“凡所有相,皆是虚妄……”

正读至“应无所住而生其心”处,忽听得庙门外传来一阵极其微弱、断断续续的呜咽之声,夹杂在风雪的呼啸里,几不可闻。赵守一初时以为是风穿破牖,并未在意。可那声音竟执着起来,似有灵性,带着一种令人心颤的哀怜。

他放下经卷,侧耳细听,那呜咽声愈发清晰,竟像是什么活物濒死的哀鸣。他心下不忍,暗道:“这般酷寒天气,是何生灵遭此大难?” 于是起身,取下门栓,推开那扇被风雪拍打得吱呀作响的木门。

门开处,寒风裹着雪片扑面而来,吹得他几乎睁不开眼。他眯着眼,借着雪地微光望去,只见门槛旁的雪窝里,蜷缩着一团白色的东西。定睛一看,竟是一只通体雪白的狐狸,体型较常狐为大,姿态优雅,只是此刻狼狈不堪,后腿上赫然插着一支羽箭,鲜血已将周遭的白毛染成刺目的殷红,气息奄奄,碧色的眼瞳望着他,充满了哀恳与恐惧。

赵守一吃了一惊。他久居山林,知这白狐罕见,必非凡品。又见其伤势沉重,若置之不理,今夜必定冻毙、血尽而死。他虽自诩看淡世事,但终究恻隐之心未泯。叹口气道:“罢了,你我同是天涯沦落客,我岂能见死不救。”

他小心俯身,不顾那白狐因疼痛而微微的瑟缩,轻轻将其抱起。那白狐竟也通灵性,知他是好意,并不挣扎,只将头软软地靠在他臂弯里。赵守一觉其身体冰冷,忙抱进屋内,放在自己铺着干草的床榻上。他先拨旺了火盆,让屋内更暖些,然后找出自己仅有的干净布条,又去灶间烧了热水,小心地为白狐清洗伤口。那箭镞入肉颇深,他不敢贸然拔出,只将箭杆折断,敷上平日采集的、本用于自疗的止血草藥,再用布条细细包扎妥当。

忙完这一切,他已额角见汗。见白狐精神稍振,眼中似有感激之色,他心下稍安。看看自己那锅仅够一人果腹的稀粥,他毫不犹豫地盛了大半,吹温了,放在白狐嘴边。白狐看了看他,这才低头,小口小口地舔食起来。

当夜,赵守一将床榻让与白狐,自己则在火盆边铺了些干草,和衣而卧。或许是日间劳累,他很快沉入梦乡。

朦胧中,但见一位身着白衣、须发皆白的老翁,手持拂尘,仙风道骨,飘然来到他面前,对他深深一揖,开口道:“老朽乃南山修炼之狐,不慎为猎户所伤,幸蒙君子仁心相救,此恩此德,没齿难忘。”

赵守一在梦中慌忙还礼:“老先生言重了,举手之劳,何足挂齿。”

老翁捋须笑道:“君子居陋巷而不改其乐,处困厄犹存慈悲心,实乃难得。然老夫观你,虽有向道之心,却执着于空寂之理,以逃避世事之坎坷,于‘接纳’二字真谛,尚未悟透。”

赵守一心中一动,这正是他平日思索却不得解的困惑,忙躬身请教:“请老先生指点迷津。”

老翁目露慧光,缓声道:“世间烦恼,何由而生?皆因一个‘拒’字。拒逆缘,拒困苦,拒不如意。心有所拒,则波澜顿起,不得安宁。真修行者,非是心如死灰,而是能静静地接纳一切际遇,如大海纳百川,不择清浊。特赠你一言:烦恼皆因拒而起,心安只在纳中求。”

言毕,老翁身影渐渐淡去。赵守一猛然惊醒,但见窗外天色已微明,风雪已停。他急忙向床榻看去,哪里还有白狐的踪影?唯有床榻之上,遗留着一枚龙眼大小、温润晶莹的玉珠,正散发着淡淡莹光,证明昨夜种种,并非全然是梦。

---

第二章 玉珠玄机

赵守一将那颗玉珠拾起,触手温润,竟不似玉石之凉,反有一股暖意隐隐流入掌心,直透心田,数日来因天寒而积郁的些许烦闷之气,霎时间一扫而空,头脑也变得异常清明。他心知此物定是那狐仙所赠的异宝,不敢怠慢,寻了根丝线编成绦子,将玉珠贴身佩戴在胸前。

说来也奇,自佩戴这玉珠后,赵守一虽依旧过着清贫的日子,心境却与往日大不相同。从前读经,多是寻章摘句,以求理上通达,压制烦忧;如今再读,却常觉字句如同活了过来,与心相印。以往见风雪则厌其寒,见烈日则烦其燥,如今却觉得风雪有风雪之静美,烈日有烈日之光明,皆是自然之理,心中竟能平和以待。他隐隐觉得,这或许便是那“接纳”的初步滋味。

然而,这玉珠的玄妙,尚不止于此。

过了几日,城中米铺的伙计王三,因家中老母病重,听闻赵守一识得几味草药,特地上山来求。赵守一素知王三孝顺,便仔细为其配了药。王三千恩万谢,临走时却唉声叹气,言道近日铺中屡屡失窃,掌柜疑心是内贼,众人皆惶惶不安,他恐受牵连,失了这养家的活计。

赵守一本只是宽慰他几句,但当他目光无意间落在王三身上时,胸前的玉珠忽地微微一热,与此同时,他眼前竟似有水波荡漾,浮现出一幅奇异景象:只见王三并非在米铺中,而是在一处赌坊内,面色通红地将钱袋拍在桌上,转眼输得精光,垂头丧气地走出来。景象一闪即逝。

赵守一心中愕然,再看王三那愁苦面容,便品出了几分虚伪。他不动声色,只淡淡道:“清者自清,浊者自浊。若未做亏心事,何必烦恼?若曾行不义,则当悔改,烦恼亦是徒然。”

王三闻言,面色微微一变,含糊应了几句,匆匆下山去了。后来赵守一进城才听闻,米铺窃案已破,果是王三监守自盗,赌债逼人,方才出此下策。

赵守一方才明白,这玉珠竟有窥见他人隐情乃至些许过往业缘之能。他初时有些惶恐,觉此乃窥人隐私,非君子所为。但转念一想,狐仙赠此宝物,必有深意,或许正是要助他看清世间因果,实证“接纳”之理。

又一日,一位衣着华贵、却满面愁容的中年商人来到山神庙,焚香祷告,求山神保佑其行商顺利,莫再遭匪人劫掠。原来他数月前一批货在道上被抢,损失惨重。

赵守一立于一旁,玉珠再次发热,眼前景象变幻:却见这商人年轻时,并非良善之辈,曾与一伙人拦路抢劫一队客商,不仅夺了钱财,还将人打伤,扬长而去。那被劫客商绝望的眼神,与眼前这商人的愁苦面容竟有几分重叠。

景象消失,赵守一心中震撼,默然无语。那商人祷告完毕,见赵守一气质不凡,便上前搭话,诉说心中苦闷。赵守一沉吟片刻,终未点破所见,只是意味深长地说:“世间万事,皆有因果。昔日所种之因,今日方得此果。居士若能坦然接纳当下困境,反躬自省,广结善缘,未来之果,或可转变。”

商人似懂非懂,但见他说得庄重,也唯唯称谢而去。

是夜,月光如水,泻入茅庐。赵守一正对玉珠沉思,忽闻一阵清幽香气,抬头便见那白须狐仙已含笑立于屋内,仿佛从未离开。

“如何?”狐仙笑问,“可见得众生皆在因果中打转?”

赵守一恭敬行礼:“前辈,此珠玄妙,确让晚生窥见业力因果之实。只是晚生疑惑,见人恶因恶果,是否当直言点破,助其醒悟?”

狐仙摇头:“因果自承,他人点破,若其心不信,反生诽谤,罪业更深。你只需顺势而为,在其机缘到时,稍作点拨即可。真修行,首要乃是接纳自身一切境遇,进而明了他人境遇亦有其根由,不起憎爱分别之心。你且看那商人,他今日之苦,虽是昔日之恶果,然他若能于此苦中生出悔悟,此苦便是善因之始。你今日一番话,已是种子种下,何必急于见到萌芽?”

赵守一闻言,如醍醐灌顶,拜谢道:“晚生明白了。接纳当下,并非麻木不仁,而是明了因果,心不随境转,进而能以智慧行方便之事。”

狐仙颔首微笑:“善哉!渐入门径矣。日后自有更多际遇,助你参悟。” 语声未落,身影已化作点点银光,消散于月华之中。

赵守一抚摸着胸前的玉珠,心潮澎湃。他知道,自己的修行之路,方才真正开始。这山野破庙,因这狐仙与玉珠,竟成了他参悟天地至理的禅堂。而“野狐禅”之名,或许便由此不胫而走。

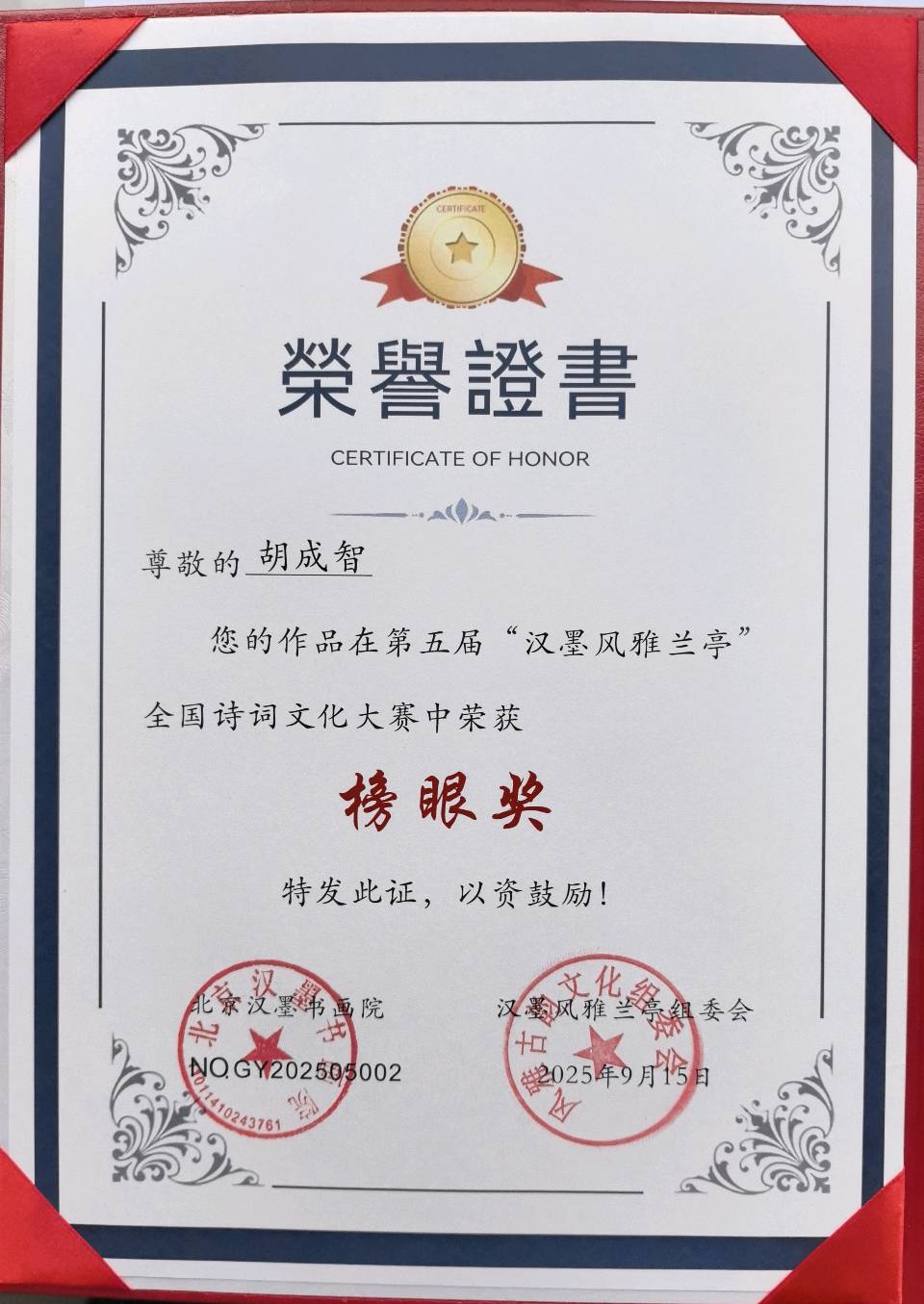

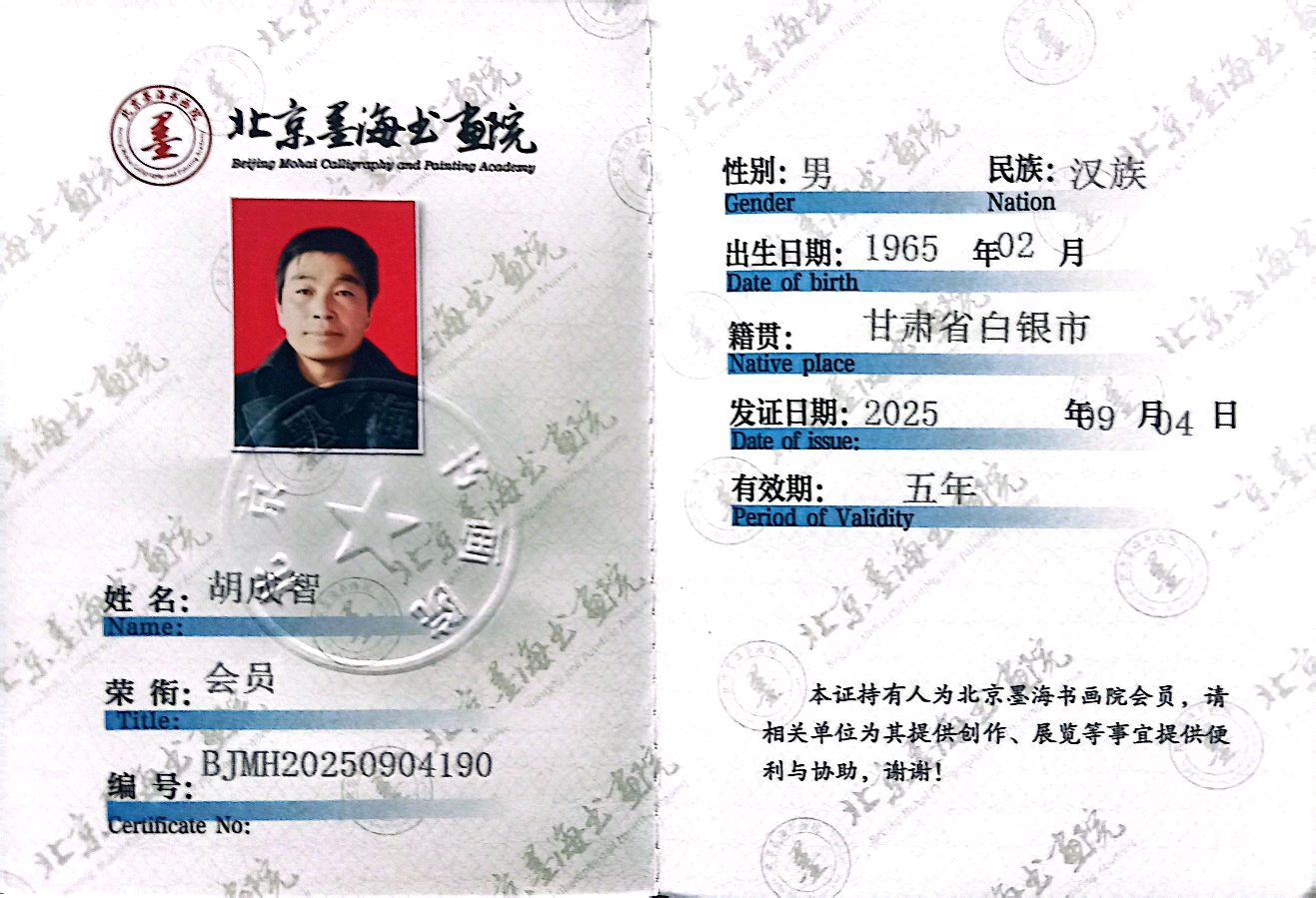

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点