《岁月流韵》文集征稿

《岁月流韵》文集现向银发族老同志们发出邀请,请用您生花之妙笔,写锦绣文章,将您宝贵的人生经历和感悟以回忆录、散文、随笔、书信体等形式展示出来,给我们的子孙留下宝贵的精神财富,激励后辈儿孙,不畏艰难,勇往直前,创新未来。

征文内容与要求如下:

一、 内容主题:

1. 存史资政:记录珍贵的历史细节与个人体悟,为后代留下真实生动的时代注脚。

2. 交流互鉴:促进老同志之间的思想交流与情感共鸣,共享人生智慧与生活乐趣。

3. 启迪后学:用您的故事与经验,教育激励年轻一代珍惜当下、奋发有为。

4. 陶冶情操:丰富晚年文化生活,在笔墨书香中涵养性情,乐享晚年夕阳红。

二、体裁形式:散文、随笔、短篇纪实、书信体等均可。篇幅不宜过长,散文、随笔2000字以内,短篇纪实控制在5000字以内为宜。

三、 稿件要求:

真实性:内容须为亲身经历、亲眼所见、亲耳所闻,力求真实准确。

健康性:内容积极健康,弘扬主旋律,传播正能量。

原创性:投稿作品须为本人原创,未公开发表过(或在特定范围内征得同意后可转载,作者应对所投文稿内容及文字负全责,除错别字外,编辑不作仼何修改)。

投稿格式:标题+姓名+原创投稿

(不按格式要求投稿的不予采用)

四、评优奖励

截稿后,栏目将根据阅读量,点赞点评量,并请专业评委评出优秀作品给予奖励。(注:编委评委均不参与评奖)

投稿微信:guyu6464

截稿日期:2026年8月31日

《文化艺术与心理健康》编辑部

2025年9月19日

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

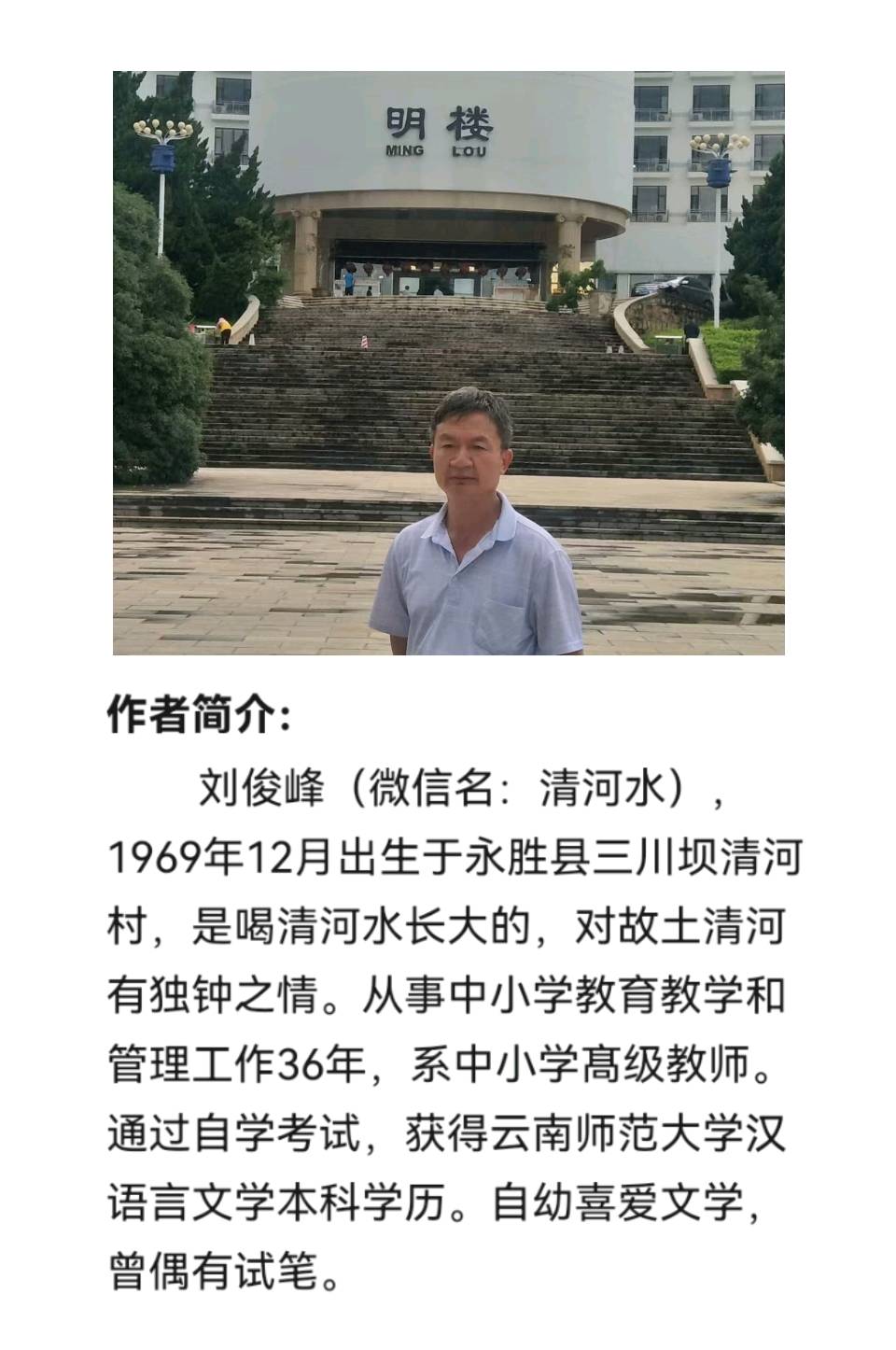

文/图 刘俊峰

穿过旷野的风,就像穿过高原的千山万水,故乡仿佛是镶嵌在天幕上的一轮明月,照在故园,照在清河,照在这与我的生命、灵魂息息相关的桑梓大地上。在我的生命里,总有一些人在深刻地影响着我,如我的母校恩师、革命老人毛斌彩老先生便是我终生难忘的人。毛斌彩先生属狗,1922年出生于我们清河村的毛家井,而我家从县城兴营乡盐塘河周边的村子搬迁到三川清河,到现在也有几代人了。由于祖辈同在一片土地上耕作,同饮一眼龙井水,故而出身农门的我,对于清河故园这片土地上的人和事,有着千丝万缕,极其深厚的情感。

革命老人毛斌彩老师自幼聪颖,勤奋好学,曾经是民国丽江国立师范的高材生,师出有名,同时也是我们永胜毛氏家族中为数不多的老革命。他的这一生,恰逢时代巨变。他早年投身鲜为人知的滇西北地下党革命组织,在云南解放前夕的漫漫长夜里,在迎接黎明到来之前的永胜乡土中,作出了自己应有的历史贡献。建国后,虽然曾经遭遇过错处和不公正的待遇,但他依然是无怨无悔地坚信自己选择的信仰,回到清河故乡,扎根乡村,直到党的三中全会拨乱反正后,得以平反昭雪,恢复其共产党员、革命者的本来身份,获得了“三恢复”和享受离休干部的待遇,乐居故土田园,安度幸福晚年,最后在母土上享寿到95岁高龄,方寿终正寝,驾鹤西归,真乃仁者寿啊!

由于我是土生土长的清河人,从小就从老辈人的口中得知革命老人毛斌彩老先生的一些事迹。那些消失在岁月深处的风云过往,众所周知,不用我们晚辈多说,而就拿我亲身经历过的,亲眼见证过的几件小事情来说,也是很有意义的。其一、1980年3月份开学的那一天,当时的我印象最深的是全校师生在操场上集合,清河小学的毛以丰校长向大家郑重地宣布:“让我们用热烈的掌声,欢迎毛斌彩老师到清河小学初中部任教!”站在人群之中,我第一次清楚地看到了毛斌彩老师的身影和面容,留下了一个深刻的印象: 当时的毛老师穿着虽然很简朴,却不失儒雅的气质风度,额头上织满了皱纹,和一个普通的永胜农民也没有多大的区别,而唯一最显眼的就是那一身陈旧褪色带补丁而浆洗得干干净净的中山装左上方的衣袋插口处,插着两支钢笔。当时,毛以丰校长拿着两个永胜瓷厂出品的精美的青花瓷茶杯,作为见面礼和纪念品,以学校的名义赠送给毛斌彩老师,而毛老师却坚决谦让、婉拒的这个情节,让我深深地烙印在心,至今还记忆犹新。

那天,当着全校师生的面,毛以丰校长在欢迎仪式上,向全校师生简要地介绍了一下毛斌彩老师的情况后,把两只茶杯送到毛斌彩老师的手里。他说:“毛老师,今天您来学校授课,我们没什么好送您的礼品,这两只本地永胜瓷厂产的茶杯,您一个随身带到课堂上,讲课口干了,喝点水解解渴;一个放在家里,批改作业累了时,喝点茶水醒醒脑提提神也好,这是我们学校的一点心意,请您收下。”这一下,可为难了毛斌彩老师。乡亲们都知道,他一生勤俭清廉,从未白拿过别人赠送的一件什么礼物,更何况面对今天学校赠送的这对十分精致、美观、贵重的永胜青花瓷礼品!他一而再,再而三地婉言谢绝道:“谢谢校长和全校师生!茶杯家里有,家里有,明天带着来就可以了,不必再浪费了,学校还很困难呀!”实在推辞不过,毛以丰校长也深知和理解毛斌彩老师的品格和脾气,只好恭敬不如从命,顺他的心意,收回了这两只茶杯……后来,我逐渐懂事了,经父母长辈的言说及零散地听到了些乡间传闻后,才更了解到,在我的生命中一直深刻地影响着我的毛斌彩老师原来是这样的一个人:他那时尚未得以平反,因学校教学的需要,特地请出来当代课老师,除生产队给计以一个中等劳动力的工分外,每月也只补贴5元钱,但他从不计较这些得失,而是乐于无私地把他的知识传授给故乡的学子,自己却保持着一个知识分子清贫的本色,从不失一个读书人、教书人的一身正气、两袖清风的气节。

在我的记忆中,毛斌彩老师的文人风骨和革命者的风采可以说是一直深刻地印在我们清河人的心目中,多少年都不曾改变过,他的忍辱负重的精神品格,他的通明豁达的坦荡胸怀,他的循循善诱、深入浅出的教学方式和一丝不苟的育人操守,他的和霭可亲的音容笑貌,至今想来,依然如故,历历在目。人们一直津津乐道的是他曾经参加革命的那些往事: 在民国时期,他是中共地下党发展起来的进步青年之一。抗战爆发之后,他一心向往革命圣地延安,曾与在丽江就读的两位永胜籍同学相约,准备投奔抗日圣地延安,但由于战时封锁,未能成行,故从丽江回到家乡,从事党的地下农运工作,迎接解放大军到达永胜。新中国建国前,他曾阅读过古今中外大量的书籍,最早接触“马、列、毛”的著作及革命思想;长于数理化,精研文史哲,在教学中上得了讲台,解得了难题;曾以教师的身份作掩护,提着脑袋干地下革命;建国后,蒙冤时修过南大公路,建过楼房,下过煤矿,下田耕作时拿得起锄头犁耙,下得了烂泥塘;他在清河赖山子开荒、守红薯地时种下的那些树木,如今都已长成栋梁之材;当他身处逆境时,因为读书时几何数学学得好,又加之出身于乡村民间,泥、木二活,都能现干现学,一学就会。清河小学原先的那些校舍和教室在最初建设时都有毛斌彩老师的精心画图、设计,并和乡亲们忘我地投入劳力参与其中。有乡村老人回忆说,毛斌彩老师他很有数理化的头脑,最擅长于农村土木建筑材料的物料计算,把建设学校的土、石方和木料的需要量以及人工的投入计算得恰到好处,与实际施工用料的泥水匠、木匠师傅最后完工时的用料数相差无几。为此,乡亲们都夸赞他不愧是出身在永胜清河毛家井村中的读书人,大知识分子,为回报乡土、尽心尽责地教育家乡子弟,常年以身作则,言行为范,道德为尊的好老师!解放前,他曾经心怀桑梓故园情,为国为民,在金江、县城一带献身教育事业,扶植桃李,蔚然成林……每当我回忆起这些深刻在乡亲们的心中,流传在乡土上几代人的口碑中的尊敬的毛斌彩老师,他就是这样,全身心地与全校师生们为建设清河小学而奉献、付出过!他参与师生们边上课、边建校舍这些事,是我少年时在清河小学读书时就亲眼目睹过的,而过去的许多事,也是我从老一辈人的口中听说过的,人们都公认:毛斌彩老师教的学生,有的考上了永胜三中的高中班,继而考上了外地的专科学校,而留在清河村里的,都成了这个封闭乡村中有文化的一代新型农民。在这个雨水浓烈、田园静谧的时节,在忙完学校的公务和照管老母亲的家事之后,我慢慢地坐下来开始回忆我的恩师毛斌彩老先生的一些陈年往事,因为在我的生命中,他始终是我终生无法绕过去的一盏指路明灯。我和毛斌彩老师的小女儿毛诗乔曾经是读小学时候的同班同学,当年我考取了永胜三中,继而考取了丽江师范学校,后来她也考取了大理师范学校,读的是英语。毕业后,我们都成了人民教师,我教的是语文,而她在中学一直教的都是英语课。那些年,我经常去毛诗乔同学家,借机向毛斌彩老师请教学习上,尤其是数学上的难题,以及踏入社会必需面对的一些现实问题。在那些难忘的岁月中,毛斌彩老师平易近人,谆谆善诱的儒雅风范更是给我留下了深刻的印象。有一次,我去请教他几道数学题,只记得那是一个雨天,他正在家里喝着清茶读着一本书名为《金色的瀑布》的云南诗人的诗歌合集。那天,我去的时候,天晴得还好好的,哪知道刚听完毛老师给我解析的几道数学题后,就下起了大雨。我想,可能是人不留客天留客吧!乘毛老师喝茶、休息的片刻时间,我顺手翻看了那本书。原来,毛斌彩老师正在读的那本诗歌集,是云南人民出版社于1973年那个特殊年代后期出版的云南省第一本收入了50名当代诗人的诗歌作品集。我绕有兴趣地拿过来捧在手里津津有味地翻看着,真是爱不释手,沉醉在其中。我是第一次看到这本云南的诗歌集子,也是第一次知道了毛斌彩老师的儿子、毛诗乔同学的兄长毛诗奇便是从我们村子里走出去,走向中国诗坛的《金色的瀑布》这首冠之于这本书的书名的当代钢铁诗人的代表作的作者。这个意外的发现,大开了我的眼界,让我当场就激动不已,顿时感到一种作为家乡人的无比的自豪和骄傲!接着我又发现在茶盘中整齐地摆放着的几个洁净的茶杯的侧面,都题有诗词。毛老师见我翻看《金色的瀑布》这本诗集,然后,又发现我对茶盘中的瓷杯很感兴趣,他便向我介绍,说家境逐渐好转一点以后,亲友、同事来找他玩的人也比从前多了些,便请人在永胜瓷厂订制了这些茶杯及大碗、小碗等日用瓷器。我知道毛老师半生命运坎坷,儿子毛诗奇从少年时代就走出乡关,到大理洱源读书求学,后来被昆明钢铁公司招工就一直留在了省城。谈到钢铁诗人毛诗奇,作为父亲的毛斌彩老师,尽管内心里面也总有些说不出来的骄傲,但毛老师仍然很谦逊低调,他不像有的人那样忘乎所以地夸夸其谈,他只是把自家的孩子当成一个普通的学子来看待,他只是把当代的一个诗歌事件当成一个人生必经的旅途浪花来看待。发表文学作品也好,历炼风雨人生也罢,在他的眼里都是再平常不过的事,经历过岁月的无数次冼礼之后,他的内心就像故乡的清水河,从宁静祥和的高山峡谷走过,汇入金沙江,奔向大海,却静水深流,面上微澜无波。或许是经历的时代风雨历程太多,或许是毛斌彩老师久居乡间,愈发返朴归真,那天的茶香依然弥漫在我的宁静致远里,每当我想起来就会重返亲聆教诲的现场。我深切地感受到当代钢铁诗人毛诗奇的父亲、我的恩师毛斌彩老师那种淡泊名利、情系火红年代、关注赤子成长的心境。后来,我总是不断地想起那些镌刻在瓷杯上的诗句,或许这些瓷杯都已像毛斌彩老师一样消失在岁月的深处,但依然无妨我的回顾恩师的百年人生风雨苍茫,灵魂的雕塑依然敬立眼前,仿佛上了釉,在千百度高温烈火里锻冶出来的永胜瓷一样涅槃重生的长者风范。据毛斌彩老师当时跟我说的这些瓷杯和犹如甘露般滋润着我后来读书求学、教书育人的浓浓诗意,我反复品味毛老师情系远方游子的那份心意……如今,我再次回味这些在我生命中散发着浓浓茶香的诗句,再次敬观这些静静地屹立在茶盘世界中的永胜瓷的精品荟萃,更觉得留存在我的乡村世界里当代钢铁诗人的杰作佳构都闪闪发光,耀人眼目。这些诗句,在一个父亲的心里闪耀着优美的诗韵与隽永的哲思光芒。如“扎根贫瘠地,挺身雷雨中”,如“高风亮节不可折,躯干凌云空”,如“常和松为友,品格与梅同”,如“根须盘络紧,岁寒笑恶风”,如“凌云不傲气,俯首有雅风”,再如“桑叶片片权作食,草床栖身且度年”,再如“吸进三春阵阵绿,吐出九夏绫罗艳”,再如“春蚕到死情未了,丹心燃成雪中炭”,再如“两袖清风化飞蛾,留得温暖在人间”……这些诗句至今读来,也都堪称名句、警句,似在抒写诗人自己浓烈的赤子情怀,也像在写他的父亲的为师、为革命奉献毕生的美好形象。在流金岁月中,这些凝聚着崇高人格和美妙诗句的永胜瓷的茶杯情怀,既体现了一代人历经的岁月沧桑,又有经得起时间的砥砺,耐得住人间的磨难,受得起高温与冷却后极大的反差的考验,在烈火中重生的那份高贵的品质,同时也是象征毛斌彩先生家庭中饮水思源,知源惜福,文以载道,家风传承的永胜毛氏文化的具体呈现。我们永胜的毛氏家族的始祖公毛太华他老人家从江西吉水龙城,不远千里迁徙而来,从明朝洪武调卫到云南澜沧卫,参与修筑澜沧卫古城,其间立有军功,后屯居程海毛家湾,再到奉调湖南,移居湖南湘乡,下一代又移居到500多年前的韶山……众所周知,韶山毛氏即是我们永胜毛氏认祖归宗、同根同源的族姓宗亲。晚年,毛斌彩先生久居故土乡间,他热爱家乡公益事业,第一个站出来,带头捐资捐款,倡议请工修复了濒临枯竭的古迹清河马家龙井,还原了老辈人从摇钱河引水到田间地头既能灌溉又能供人畜饮用的古井遗址。在马家龙井之侧,至今还树立着一块石碑,上面还镌刻着毛斌彩先生与众乡亲们热忱捐资修复古井的人民币的数额。我每次从这眼石雕的龙口里喷珠溅玉地流淌着冬暖夏凉的清泉水的龙井旁经过时,都要多看几眼这口龙井,这块不大的石碑!我总是会情不自禁地想起这位革命老人毛斌彩先生,在那些艰难曲折的岁月里,他虽然没有直接教过我,却一直耐心地辅导过我,教我释惑解疑,指点迷津,让我能够顺利地从清河乡村学校考上了高中和中专学校,从此走出了乡关,改变了人生命运的轨迹,走向了外面更加广阔的世界。如今,毛斌彩先生的人生经历、嘉言懿行、革命事迹早已流传桑梓,他与故乡的山川草木、古树龙井、清河流水以及永胜边屯文化和毛氏文化更加密不可分地融为了一体。时常,我在通往更加广阔的乡村以外的世界行走并沉思时,仿佛又看见明月清风照故园,也常常照见我的恩师、革命老人毛斌彩老先生的风骨瓷韵与和霭可亲的音容笑貌。仰望星空,斯人去也!唯有那轮明月,依旧照着我的故园。唯有那缕缕清风,时时吹拂起清河水的层层波澜……

2024年7月29日~8月15日于三川清河故里

上图为毛斌彩在故乡带头捐款修复的古龙井及石碑

上图为毛斌彩先生与永胜的毛泽东特型演员杨立达先生的合影。

毛斌彩先生与老伴(左二)、大女儿(左一),胞妹(右二)、儿子(右一)在一起。

下图为毛斌彩先生(中)与儿子(左)、二女婿(右)合影。

下图为毛家老屋前面两旁那两棵树是毛斌彩生前手植的桂圆树。

精华热点

精华热点