论文:

作家与AI写作:助手而非替代者

●文/安焱

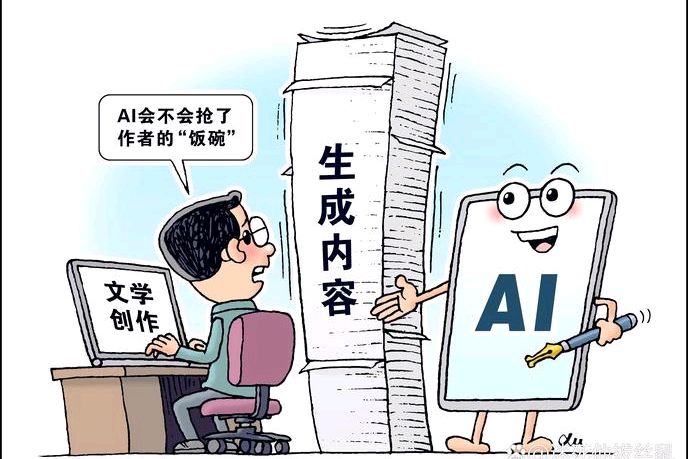

随着ChatGPT等AI写作工具的兴起,内容创作领域出现“AI能否替代作家”的讨论。事实上,AI写作与作家写作因创作逻辑不同,形成了“优势互补、主次分明”的关系——AI以效率、广度和共性等方面成为创作辅助,作家以思想深度和原创性占据核心地位,二者共同推动内容创作的发展。

AI写作的核心优势:功能性输出的高效与全面。 AI写作的核心优势集中在“功能性输出”层面,除效率、语言广度与情感共性表达外,其全面丰富的知识储备为创作提供了关键支撑。

效率优势:依托算法与海量数据,AI可在短时间内完成标准化内容生成,如突发新闻初稿、产品文案等,能满足对时效性、批量性的内容需求,这是作家手动创作难以企及的。

语言广度:通过学习多领域文本,AI可适配不同文体(学术、营销、散文等)的语言风格,覆盖更广泛的写作场景,且能快速调用跨领域词汇与知识,降低基础写作的门槛。

情感共性表达:AI可通过数据学习把握人类情感的共性(如喜悦、悲伤的通用表达),在大众化情感内容(如节日祝福、共情文案)中,能快速生成符合大众认知的文本。

知识储备与创作辅助优势:AI的知识储备兼具全面性与丰富性,能为作家创作开拓更广视野(如快速呈现某一历史时期的社会风貌、某一专业领域的核心原理),指引更优创作路径(如基于同类作品的市场反馈给出结构调整建议),并提供精准修改意见(如修正专业术语错误、优化逻辑矛盾)。这能帮助作家的作品在专业性上更具规范性、科学性与合理性,进而提升内容质量与完整性。

作家写作的核心不可替代性:深度与独特性的独占。

作家写作的不可替代性,源于“个体经验与思想创造”的唯一性,这是AI缺乏“生命体验”所无法突破的。

情感表达的深度与准确性:作家能将个人生命体验(如对亲情的独特感悟、对时代的细腻观察)融入文字,其情感表达不是“数据化模仿”,而是“精准的共情传递”——如鲁迅笔下“祥林嫂的绝望”、朱自清《背影》中父亲的蹒跚,这种基于个体洞察的情感深度,AI无法复制。

场景与语言的独特性:作家可根据特定场景(如老北京胡同的烟火气、江南水乡的晨雾)创造专属语言风格,或用个性化表达(如汪曾祺的“淡而有味”、王小波的“荒诞幽默”)构建文本辨识度,而AI生成的语言多为“标准化组合”,缺乏专属印记。

人物与事件的原创性:作家能凭空创造全新的人物形象(如《红楼梦》中的林黛玉)、虚构独特的故事情节(如《百年孤独》中的“会飞的地毯”),这些创作源于对人性、世界的独立思考;AI则只能基于现有数据重组内容,无法产生“从无到有”的原创性思想与情节。

AI与作家的关系定位:辅助而非替代。 AI的工具属性:作家的“高效助手”。无论AI技术如何发展,其本质仍是“服务于人的创作工具”,核心价值在于“解放作家的基础工作”。

作家可借助AI完成资料检索(如创作历史小说时快速整理史料)、初稿撰写(如先让AI生成故事大纲)、语言润色(如优化重复句式),以及依托其知识储备进行专业内容校验与创作方向拓展,将更多精力投入到“核心创作环节”——人物塑造、情感深化、思想表达。

在商业写作(如广告文案)、功能性写作(如报告摘要)中,AI可快速产出基础文本,作家再进行个性化修改,既提升效率,又保留作品的“人文温度”。

作家的核心地位:创作的“灵魂主导”。 作家的核心价值在于“不可复制的个体创造力”,这是AI永远无法替代的。

文学作品的核心是“思想与情感的独特传递”,如对社会现实的批判、对人性的探索、对生命意义的追问,这些需要作家以“人的视角”观察世界、沉淀思考,AI缺乏“生命感知”,无法产生真正的思想深度。

读者对优秀作品的需求,本质是对“人的精神共鸣”的需求——读路遥《平凡的世界》,感动的是孙少平在苦难中的奋斗;读余华《活着》,震撼的是福贵对生命的坚守。这些基于“人对人”的情感连接,只能由作家创作实现。

所以说,AI写作与作家写作并非“竞争关系”,而是“功能互补”的协同关系。AI以效率、广度、共性及全面知识储备成为作家的得力助手,却永远无法替代作家在情感深度、独特性、原创性上的核心地位。未来,“作家主导、AI辅助”的人机协作模式,将既发挥AI的工具价值,又保留文学创作的“人文灵魂”,推动内容创作领域实现“效率与质量”的双重提升。