精华热点

精华热点

书籍之光,照亮心灵之窗

一一《岁月拾韵》评论特辑·第二期

在这个信息奔涌的时代,好书如暗夜中的灯塔,既照亮个体心灵的幽微处,又连接起思想的星火。今年盛夏,李敦伟先生的《岁月拾韵》如约而至,这本承载岁月沉淀的佳作,在文友间激起层层涟漪——或细品文字肌理中的匠心,或深掘思想深处的矿脉,或共鸣情感张力的震颤,多元视角共同勾勒出这部作品的立体图景。

都市头条特别策划的评论专题,已于九月十日呈现首期精彩,今日续播第二期。本期中精选了多位名家的无题读后感言,呈现多元阅读视角。这些评论既是对《岁月拾韵》的深度解读,更是一场跨越时空的文学对谈。我们始终相信:每部作品都是作者与读者灵魂的相遇,而每一次评论的碰撞,都将这场相遇延展为更辽阔的共鸣。

愿这些文字成为您通往《岁月拾韵》的桥梁,走进评论者思维的褶皱与光亮。在这里,阅读是永不落幕的盛宴,思想永远保持鲜活的脉动。

——编者按

冯骥才:

记录一段沉浮从容的平凡人生

见证当代文坛半个世纪的风云

李敦伟自传由北京(长江)出版中心,老朋友无私友情奉献出成书,送给我。

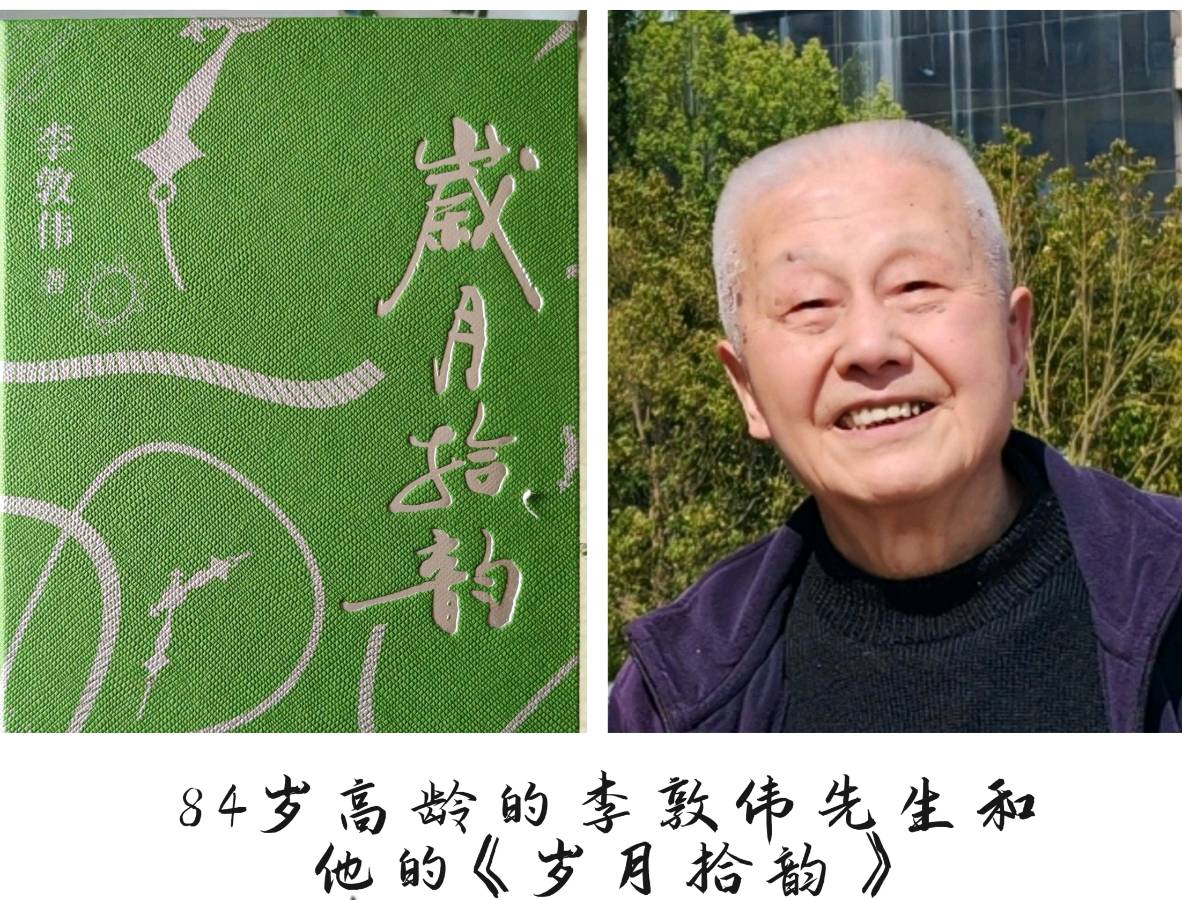

这是赠送我八十四岁本命年最珍贵的礼物《岁月拾韵》。

原中国文联副主席,著名作家,书法家冯骥才为此书题写书名:《岁月拾韵》

感恩!人生遇到的贵人

敦伟好。匆匆浏览大作,感觉朴素真挚,是自传也是个人文学史与成长史,加深了对你的了解。苦难童年的回忆,军旅青春的追思,文化与文学的北漂生涯,组成一幅幅生动有趣的画面,人生多苦辛,磨练见意志,而你的目标追求体现岀个性与秉赋,更凸显气质。祝贺疫情三年大礼包。

(高洪波:原中国作协副主席,著名作家,儿童文学家)

“漂泊”一词是敦伟漫漫人生的写照。造成如此“悲壮”、“豪迈”的人生情景,其原因一部分在于时代与历史的“沧桑巨变”,在于命运之神的不可违抗,一部分在于他的性格——不肯屈从平庸、不肯安于现状,总向往“别处”(生活在别处)的性格。看完这部传记性的作品,我们一方面感叹时代对个人历史的冷峻而无情的书写,一边为他精神之强大、灵魂之不俗、人品之质朴而感动。敦伟就是这样一个人,一个豪爽、善良、真诚,可以值得你一生视为好友的人。

一个国家一个民族的历史,其实是由成千上万的个人历史构成的。正是这些各各不同但又很相似的个人史,才使国家史、民族史变得生动,变得可以触摸。尤其是那种不加修饰而如实写就的个人史,就越有价值。而敦伟的这部个人“漂泊史”正是这样的个人史。

(曹文轩:《安徒生》奖得主,著名作家,儿童文学家,北大终身教授)

李敦伟的《岁月拾韵》是有滋有味儿的。其实人之一生,辛苦遭逢,嗟叹万般,最好的结局就是有滋有味儿。将人生品咂一通,把滋味分享万众,这就是自信自豪,就是铜皮铁骨,就是扼住命运的咽喉。岁月固如水,奈我其若何?

(陈建功:原中国作协副主席,著名作家)

改唐司空曙诗赠敦伟兄:《读敦伟自传感怀》

静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

以我独沉久,愧君相见频。

平生自有分,况是忆中君。

[附原诗]

唐司空曙《喜外弟卢纶见宿》

静夜四元邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

收我独沉久,愧君相见频。

平生自有分,况是蔡家亲。

(刘心武:原《人民文学》主编,著名作家)

读《岁月拾韵》

作者 蒋子龙

老友李敦伟,名副其实,性情达观,做人清正亮直。于是交友三千,阅历丰富。这样一个人的回忆录,自然文如其人,情态畅明,文思敦厚,磊磊落落,跌宕流转。命运足夠厚实,不枉今生。

经典作家常言:每个人都有自己的路,每条路都是对的,不幸是发生在那些人不想走自己的路。敦伟的青少年时代是与所有同代人一样,没有条件走自己的路。好在他后来精彩是选择了自己想走的路。

现实高于想象,生活高于艺术,文学成为他命运的底色,深情远韵,心灵自洽,书中他对自己大半生有深刻的体悟,有思想的真实人生故事,自有一种力量,也是人们喜欢阅读的。因为世间,唯有人的故事最精彩。

(蒋子龙:原中国作协副主席,著名作家,《天津文学》主编)

岁月留痕精彩路,

岁月如歌心内藏;

岁月蹉跎寻常事,

岁月拾韵奏华章。

(王志明:原北京朝阳区文化馆馆长,著名作曲家)

李老师好!"一花一世界",书是您独有的人生岁月的纪录和生命感悟的回音;"滴水即真如",书是您置身的时代之侧写,是对一代人共同足迹的留痕,有着某种共性意义。作为同代人,最易引起共鸣与慨叹。您历经工、农、兵、学、商等各界别的经历,笔下自有曾经沧海的累积与睿智;您从事文字工作的际遇,使您的文字自有一种韵味与情感,使人读来畅快。有水一般的清澈、茶一般的回味、酒一般的浓郁、汤一般的滋润。仅初稿到成书就历经两年,浸濡了汗水的辛劳与沥血的呕心,书一到手很快就这不及待地初读完毕。读朋友的书有双重意味:友谊与亲切!谢谢李老师!

(金子强:著名作家,学者,教授)

收到!立即读了二小时。

精彩!我在朋友圈发了,并记了一段日记,说当年你领我组稿的事:1988-2-2

北京组稿

建功、楚老、严文井、李陀、李讷、李国文、朝柱、汪曾祺、邵燕祥、、沙汀、冯牧、史铁生、2-10到上海王安忆。我说你人脉之广,将名家一网打发尽了。

(李霁宇:原省作协副主席,市作协主席,《滇池》主编、著名作家、诗人)

李老师好!之前知道些许李老师的点滴,《岁月拾韵》读后,知晓了李老师的若干经历。想不到精彩多多,跌宕起伏,本能功成名就的你,只是还缺了一点点运气,但这些并没影响你精彩的人生。你是打不垮的“小强〞!

(杨红昆:原云南作协副主席秘书长,著各作家,评论家)

敦伟老弟:收到你的佳作,爱不释手:大凡一些同龄人遭遇的艰难困苦,你无一幸免;凡是工农兵学商品味到的酸甜苦辣,你无不品尝;只有英雄模范才能享受毛主席的接见,你分享了. 岁月拾韵常存。它在亲朋好友眼前,闪闪发光。祝你再度夕阳红!

(符晓:作家编剧,原省委统战部副部长)

读敦伟先生大作《岁月拾韵》有感

作者 杨发和

敦伟先生一生传奇多彩坎坷跌宕:南北迁徒东西闯荡,军营淬炼桑田磨砺;商海驰骋文坛纵横,阅历丰富才艺双绝;为人敦厚仁德侠骨柔肠,做事尽善尽美一丝不苟。虽已是伏枥老骥仍志在千里奋蹄不息,读他的大作崇敬感佩之情油然而生!向他致敬,为他点赞!

(杨发和:云南省农业科学院原副院长,文学艺术爱好者,退休干部)

读《岁月拾韵》有感

作者 杨杭橙

有幸看完敦伟老师的自传《岁月拾韵》,深受启发,深感敬佩。李老先生的辉煌人生,是文艺界的骄傲。走过艺术巅峰,多才多艺,这样的荣耀能有几人?创造的成果难以数记,却留在人们心中。

祝李老先生健康长寿!

(杨杭橙:昆明人,诗人、作家)

读李敦伟的《岁月如韵》

作者 张永权

著名老文艺家李敦伟先生惠赠自传体长卷纪实散文《岁月拾韵》,作为同行,读完引发深深地共鸣和许多感悟。

“拾韵”之题目,就喻示了作者在岁月人生中的美丽事业。就其敦伟的一生虽有不少爱好,但从事的主要事业,就是文学艺术,从在部队的业余文艺宣传队,到转业后组建昆明市业余文艺宣传队,参与主办昆明市的文学刊物《滇池》,在国家级刊物《人民文学》大显身手,并开创影视文学新天地等,可以说,他把自己的一身都献给了人民的文艺事业。虽然也有人生的风雨坎坷,但集中到为人民服务这个中心看,却是美好的。例如他在部队从事文艺宣传工作时,还出国到战斗第一线为我前线战友演出,放映电影,恐怕在当代是许多文艺家都羡慕的。

如果说把文艺事业的某个门类,比喻为一条溪河江流,那么,整个文业事业,就是一片大海。敦伟的一生都在文艺的大海弄潮劈波斩浪,做出了贡献。岁月如歌的美好人生,在于他的执着追求,在于他的勇于担当和奋进。“拾韵”中的许多“韵脚”,都是见证,让我感动并敬佩!

这部作品可读性很强,真人真事真情,真情实感,尾尾道来,历历在目,如闻其声,如见其人,文字朴实不失生动,生活细节使作品更加充实有味,充满了浓郁的时代感和生活气息。他从部队师宣传队调军宣传队,和战友离别时的那种“别亦难”的感情就写得催人下泪。

该书中的墨白老照片,是人生、是时代、是历史的真实反映,有人生风雨,有灿烂阳光,还有不少故事,具有文献的价值。如毛主席接见部队军区部分演战队代表、周总理接见全国青创会代表老照片等,非常难得。既是作者光荣人生的见证,也是美好时代的真实纪录。

李敦伟的人生拾韵,是个人的自传体作品,该书以个人的成长历程和事业的纪实为主线,视野八方,反映整个文艺界甚至国家的重大事件的内容也不少,见证了文艺界的半个世纪风云和一个时代的伟大变迁,因此,敦伟的这部书,是一部具有文献的价值、难得的好书。

(张永权:著名作家、诗人、文艺评论家,原《边疆文学》主编、中国诗歌学会理事)。

读李敦伟老师《岁月拾韵》

作者 曹立萍

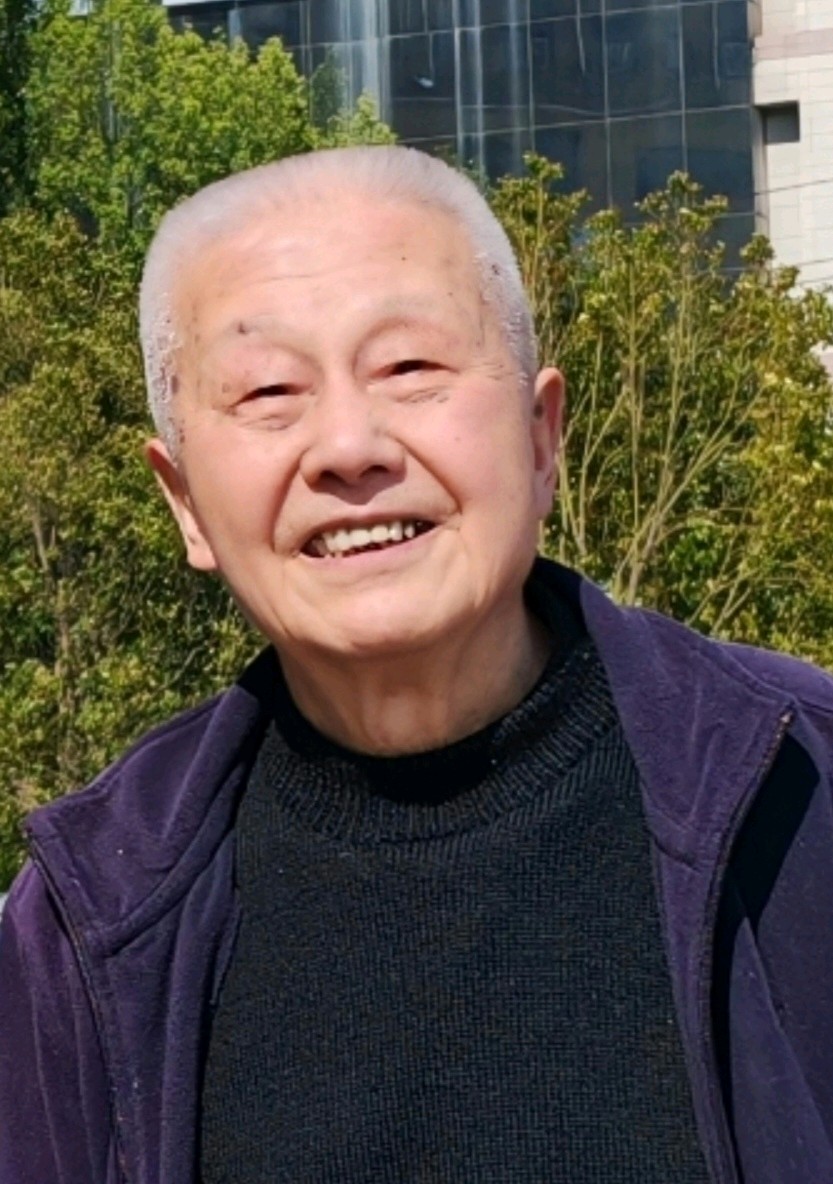

光阴似箭,岁月如梭。李敦伟老师以耄耋之年,执浓墨之笔,书岁月之韵,为读者描述了一代文化人跌宕起伏的浮沉人生以及奋斗历程。让我看到一个平凡而又不甘平庸,追求卓越,不断超越自我的可爱老人是如何从一个不爱读书的顽皮少年到如今求学若渴的老年,从下乡知青到招工进厂,再当兵入伍。小战士以一首歌晋升为文艺骨干,尔后又卸甲从文。一路走来,成功与失败相伴,荣耀为梦想同行。李敦伟老师一生坎坷曲折波澜起伏,命运总是在他最辉煌的时刻将其抛入深渊,而他又总是奇迹般地重回颠峰!即使退休后经历再创业失败的重创,挫折也无法试去他脸上那一抹乐观豁达,永远如春天般的微笑。这便是岁月之最美韵味!

(曹立萍:心理健康咨询师,凡美《文化艺术与心理健康》主编 )

追溯时光的隧道

——读《岁月拾韵》

作者 王少锋

在春城昆明的暖阳里,一位自称"言败"的八旬老者,用布满沧桑的手,将80年的时光捻成文字。《岁月拾韵》不是功成名就者的勋章陈列室,而是一个用弹壳打磨成钢笔尖的人,在稿纸将点滴人生片断浇筑起来的精神丰碑。这位从军营走向编辑部,从文字战场跃入影视江湖的老人,以坦诚的笔触,拉开了重拾过往人生的帷幕。

这位老人,就是李敦伟先生。

当一位年轻的新兵在寝室大通铺上写下情真意切的日记《最后一班岗》,记录着即将离队的老班长恋恋不舍军营情结时,他或许不会想到,这,会成为他叩开文学殿堂的敲门砖。在新兵连分配到连队欢迎会,壮着胆子唱起的一首歌曲,他也许不会知道,这却成为他后来当一名文艺兵,几年后北上京城汇报演出的契机。从地方刊物的普通编辑一跃成为国刊主编助理;从铅字排版的期刊出版到多媒体的影视镜头,每次身份的转换都会㵪起一段精神的震荡。在滚滚向前的时代潮流中,偶然中伴有必然,必然中也有偶然,他不断体验人生的百转千回,书中清晰地留下了时代的痕迹和他个人的身影。

他见证过铅字印刷时代的辉煌,也在影视创作的浪潮中当过弄潮儿,还有创办影视公司时,因资金链断裂的至暗时刻的无奈迷茫。这些跌宕起伏的人生片段,在回忆录里化作平静的陈述,却在字里行间涌动着滚烫的生命力。从书中我们领略到了历史的风云变幻,让我们看到个人不是生活在真空中,而是与国家的命运、时代变迁紧密联结在一起的,人生的每一个脚印都会被打上时代的烙印。当我们远距离回顾人生时,所谓宿\命,也许从出生那一刻就注定了。没有相同的路,也没有相同的河,我们要做的就是在命运的長河里奋起游泳,极力荡起朵朵浪花。

最令人动容的,是老人对"失败"的独特诠释。在常人眼中,他早已完成世俗意义上的成功,但他却自谦地以"言败者"自居。这种自我认知,恰似昆明冬日里的暖阳,看似柔和,实则蕴含穿透云层的力量。有位哲人讲:"真正的失败不是跌倒,而是停止仰望星空。"面对人生的风风雨雨,当为李老仰望星空的强大精气神而油然而生敬意。李老以耄耋之年,精神抖擞,追忆往事,一件件、一桩桩,犹如昨晚,历历在目,欣慰中有自责,自责中又伴随着无可奈何。《岁月拾韵》让我们看到了一个真实的人生。

昆明的蓝花楹开了又谢,《岁月拾韵》不是终点,而是一个新的起点——它提醒我们,生命的价值不在于获得多少掌声,而在于能否始终保持对世界的好奇与真诚以及清醒的自我认知。合上书卷,耳畔仿佛响起老兵的低语:一生体验过工农商学兵,尝过人生的酸甜苦辣,分享过人生喜怒哀乐,品尽人间五味杂陈,自认没白来世上混……。

让我们双手托举《岁月拾韵》,陪同李老师,穿越时空,去领略激情燃烧的岁月里留下的悠悠韵味。

(王少锋:优秀金融家、作家、诗人)

文心雕龙处 科技弄潮时

——记李敦伟先生的艺术人生

作者 刘柳荫

今年四月十二日,我女儿为她父亲张振雄筹办的《家山在画~张振雄中国山水画作品展》在昆明市博物馆开幕。经诗奇老师介绍,有幸邀请到凡美公益平台的一萍老师、潇沣老师、李敦伟老师等昆明的文化名家,为画展增添了光彩。

因那天事情多,未能与敦伟老师深度交流。毛老师向我介绍,说敦伟老师原在人民日报社工作,是著名作家刘心武的助手。刘心武的名气太大了,能做他的助手,当然是水平一流的人了。因此我内心对敦伟老师充满崇敬。

过后,毛老师每天早上发在群里的AI 制作歌曲,标明作曲、制作为:火箭。我估摸,火箭应该是个现代派的年青人,而毛老师却告诉我,火箭就是敦伟老师!这让我太感动了,八旬之人能紧跟科技步伐,把新技术学得这么快、玩得这么爽,太令人佩服了!

昨天,细读了众多名士为敦伟老师自传《岁月拾韵》一书所写的评论。虽然我暂时还没有拜读过敦伟老师的宝书,但从这些评论短文中,我看到了敦伟老师人生道路的大致脉络:

苦难的童年,励志的少年,奋发向上的青年,成就显著的中年,以及现在安定幸福却依然老有所为、不吃闲饭的老年。

这样丰富多彩的人生经历,怎不让人羡慕、崇敬!!

古语“仁者寿”,俗话“修积得好”,说的就是像敦伟老师这样寿而康的人。怎样利用好老年时光,敦伟老师为大家树了根标杆。

衷心祝愿敦伟老师健康、长寿、著作丰收!

(刘柳荫:丽江永胜人,作家、诗人)

人生况味谁解清欢?

作者 蒋水建

读李敦伟老师自传体散文《岁月拾韵》,一个“韵”字,让我心头温润平滑——想必这定是他峥嵘岁月的华采篇章。为此,我不由脑海中蹦出“此生荣耀可圈点”的词汇。翻开扉页的黑白照,我更加确信了这点。然而,当我读到正文连篇的章节时,我心头倏忽地飘过一阵烟云。敦伟老师的一生,从“战乱中的童年”到“言败的老年”,看他结尾的几番愧疚、叹息,我不禁孳生出“无言江东”的感慨。想起宋代著名词人李清照对楚霸王项羽的贊誉,“至今思项羽,不肯过江东”。敦伟老师的人生履历,从童年一天天长大,随家境一次次变化的浪迹天涯,到少年儿童的懵懂成长,他走过许多地方,见识过新旧社会两重天的生活场景。他的人生轨迹,不论生在旧社会,还是长在红旗下,都是那个性格开朗,热情奔放的时代弄潮儿。他当过农民(知青)、干过工人、扎过军营,最后,蹚入商海,生命的长河,波澜起伏,腾挪跌宕。在追求人生理想的目标中,有过耀眼夺目的高光时刻,见过毛主席、周总理等老一辈中央领导;也有过不耻于平凡工作的摸爬滾打;让人体味到与世沉浮的酸甜苦辣。敦伟老师自称是小人物,但我在他的自传中,看到他常与名人为伍,如严文井、刘心武、白桦、谢冕、陈建功、曹文轩……这些如雷贯耳的名家,在我青少年时,也都耳熟能详,是上世纪七八十年代中国文坛的大腕,他能和这些人同频共振,不能不说,在文学圈子里,也是一个不可小觑的人物。《岁月拾韵》,就这本书而言,文字朴实无华,叙述通俗易懂,感情真挚,没有岁月碾压过的文字功底,是不可能如此打动人心的。这是一部很好的励志参考书。敦伟老师多才多艺,在南来北往的文化交流中,发挥了个人的才情和特长,为西南边垂云南的《滇池》架起了一座通往京都的文化桥梁,办刊物、写剧本、拍电影……有过辉煌业绩,但时运不济,耄耋之年还放不下“慈母手中线”的思乡之念。这让我想起依然是宋代大文豪的苏东坡,虽亦屡遭挫折,但,却有着看淡人生成败的豁达胸襟。“黄州惠州儋州”“人间至味是清欢”,哪一刻不流露出人生智慧的平和心态?敦伟老师面对这些年的尴尬处境仍未消沉,在三年疫情期间,完成了这本总结一生得失的佳作,也算是一个完满收官。

祝敦伟老师尽早释怀,晚年安康!

(蒋水建:籍贯湖南,云南省作协会员,云南省音乐家协会会员。)

时光如诗,岁月成韵

作者 真真

《岁月拾韵》不仅是个体生命的史诗,更是一部浓缩了中国知识分子在时代洪流中坚守精神家园的标本!

与敦伟老师初识,是在今年三月昆明的一场文友雅集上。那日,金融作家王少锋先生做东,著名诗人毛诗奇先生主持,席间众人依次自我介绍。八十四岁高龄的敦伟老师端坐席间,银发如雪却目光如炬,谈吐间思维之敏捷、逻辑之清晰,竟丝毫不逊青年。那一刻,我暗自惊叹:这该是怎样修炼出的生命境界?

六月末,忽接毛诗奇先生来电,告知敦伟老师自传《岁月拾韵》付梓,相约七月一日小聚赠书。得此佳讯,如获至宝。归家后即展卷捧读,修晓林先生所作序言如一把金钥匙,为我开启了这位传奇老人跌宕起伏的人生画卷。修晓林先生以编审之慧眼、作家之才情,将敦伟老师的一生凝练成珠,字里行间皆是生命的厚重与温度。

细读《岁月拾韵》,如饮陈酿,时而热血沸腾,时而潸然泪下。这部生命史诗以滇渝大地的灵秀为纸,以军旅生涯的刚健为墨,以北漂岁月的沉淀为砚,挥洒出一幅气象万千的人生长卷。敦伟老师笔下,既有"乱云飞渡仍从容"的豁达,又有"俯首甘为孺子牛"的谦逊;既能以金石之力镌刻时代印记,又能以工笔之细描摹心灵微澜。在这部自传中,苦难被淬炼成诗,平凡被升华为艺术。那些散落在岁月长河中的记忆碎片,经先生妙手点化,化作一颗颗璀璨的文学明珠,让读者得以窥见一个真实而高贵的灵魂。

值此《岁月拾韵》付梓之际,谨以此文致敬敦伟先生。愿他的文字如长江之水,奔流不息;愿他的生命如岳麓之松,长青不老。

(真真:丽江永胜三川坝子走出的文字行者,凡美文学社副主编 )