历史真实与艺术表达的高度融合

——观看专题片《山河铭记》侧记

作者/葛国顺

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由中央广播电视总台军事节目中心和解放军新闻传播中心广电部联合摄制的五集电视专题片《山河铭记》,历经半年之久的艰辛创作,用影像铭刻全民族抗战历程,已于8月21日至26日在CCTV-1综合频道、CCTV-7国军事频道播出。每当播出锁定频道,全神贯注,一集不落,胜似读史。

《山河铭记》共分五集,分别以《中流砥柱》《胜利之本》同仇敌忾》《携手并肩》《遍地英雄》为主题,从多个维度构建起一部波澜壮阔的抗战史诗。全片紧紧围绕“中国共产党是抗日战争的中流砥柱”这一核心论断,通过大量史料和专家解读,从战略方针、敌后战场、民众动员、国际贡献等多个方面,深刻揭示中国人民浴血抗战14年、赢得近代以来反抗外敌入侵第一次完全胜利的制胜密码,全面反映中国军民在世界反法西斯战争中付出的惨重牺牲、作出的特殊贡献,生动展示中华民族不畏强敌、共赴国难、以血肉筑长城的大无畏英雄气概,系统阐释了中国共产党在抗战中的中流砥柱作用,展现中国人民为世界反法西斯战争胜利作出的不可磨灭的贡献。

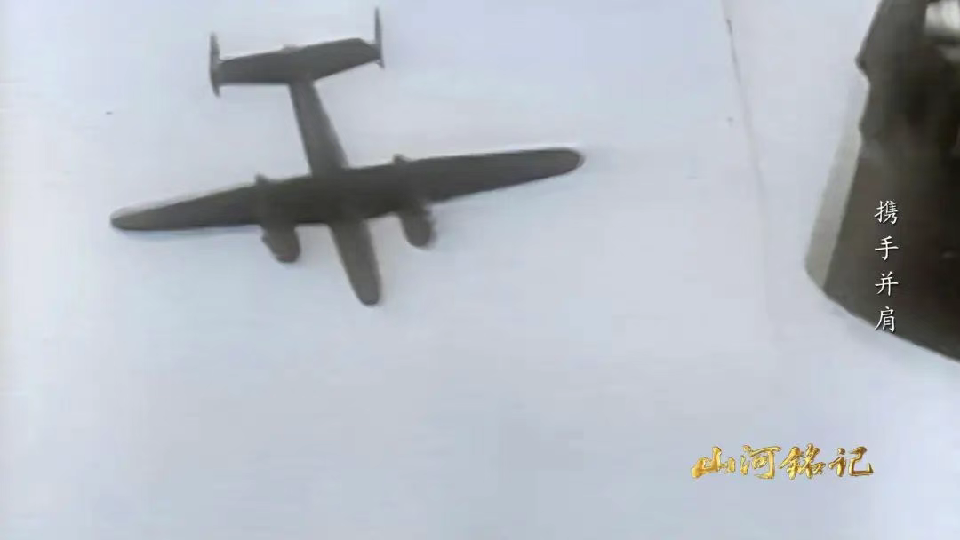

实证与情感双线并重的历史书写。片名从最初直抒胸臆的“伟大胜利”到最终诗化表达的“山河铭记”,体现了更大的容量、更多的承载和更加自由的创作空间。在注重历史真实与艺术表达高度融合的同时,该片还兼具国际视野与人文情怀。片中讲述了苏联航空队、美国飞虎队、杜立特行动等国际援华事迹,凸显中国战场作为世界反法西斯战争东方主战场的重大贡献,传递出人类命运与共的深刻主题。山河的意象与铭记的内涵相融汇,铭记胜利也铭记牺牲,铭记和平也铭记英雄。如左权家书、陈怀民的银元、李林写给丈夫的信等个人化叙事,展现出了英雄作为普通人的情感世界,让历史人物更加有血有肉、可感可触。《山河铭记》注重宏观叙事与微观细节交织,既展现了百团大战、太原会战、台儿庄战役等重大历史事件,也聚焦“一碗饺子祭英烈”“胶东乳娘等感人故事,通过一个个具体而微的人物命运,折射出整个时代的壮烈与崇高。

值得一提的是,《山河铭记》的创作过程,就是重走烽火路的寻访之旅。为还原历史本真,主创团队远行万里,拍摄历时近9个月,摄制组从寒冬走过盛夏,足迹遍及平型关、雁门关、阳明堡、茅山、白洋淀、红石砬子密营、台儿庄、芷江等近百处抗战遗址,足迹遍布全国20多地,探访了“平型关大战突击连”“白刃格斗英雄连”“刘老庄连”等10余支抗战英模部队英模部队,既追述战争年代的卓著功勋,又展示赓续血脉的新风新貌,寓意牢记历史是为了创造新的历史,缅怀英雄是为了争当新的英雄,纪念胜利是为了赢得新的胜利。从另一个角度来看,这部专题片的拍摄创作,更像是一场与时间赛跑的“抢救性”记录:全片共采访了70位抗战老兵,其中26位已是百岁老人,不仅是对那段峥嵘岁月浴血荣光的致敬,更为后世留下不可复现的宝贵史料。尤其面对这些平均年龄超过95岁的采访对象,摄制组精心准备采访提纲,通过加大音量、手写交流等多种方式与听力下降的老兵们沟通,通过镜头采集了大量4K超高清口述史料,每位老兵平均采访时长约1.5小时,留下了极其珍贵的“活历史”档案。这些老兵以真挚的情感和活的记忆,为观众还原了抗战的历史现场。103岁的新四军老战士宋毅回忆胜利时喜形于色“帽子都甩到天上去了”,98岁的杨萍唱国歌时眼中闪烁光芒的情景,都令观众无比动容。

《山河铭记》以丰富的史料和创新的表达,提升了抗战历史研究的传播效度,真正看懂什么中国共产党是抗战的中流砥柱。“山河记得,你我记得。”一个不记得来路的民族,是没有出路的民族。党史国史军史,大书厚重,宝藏丰富。历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。唯记历史,才晃能珍视和平;唯有不忘初心,才能开创方这片山河所铭记的,不仅是一个民族的苦难与辉煌,更是人类和平与发展永恒不变的追求。

(2025.9写于草页斋)