精华热点

精华热点

我的学生

文/陈仕龙

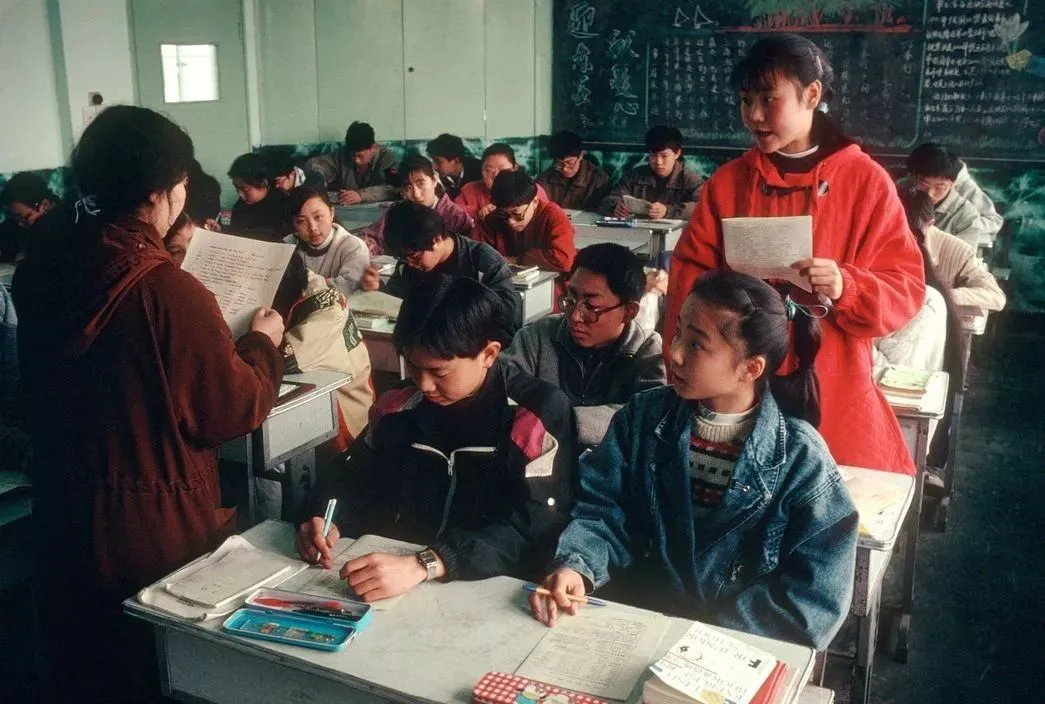

八、九十年代,我的学生不仅是上海户籍,且只是钱圩镇十来个村、居委会的孩子。九十年代后期,大量外来务工人员来临,也带来了他们的孩子,但不能进上海公办学校。常看见他们三三两两在校门口徘徊,出于老师天然的恻隐之心,常想如果能成为我的学生该多好呀!有时还拿他们的情况教育本地学生。

近二十年,学校无条件接纳合乎要求的外省市民工子弟就近上学,班级中外省市户籍的学生渐渐多了起来。2014届一个班级,有一半学生是外省市户籍的,2022届一个班级全部是外省市户籍的学生,他们成了学校一支生力军,一道靓丽的风景线。

虽然外省市户籍学生流动性大,有较多的特殊情况,例如不能考高中,但在学校领导老师的眼里,不管外省市户籍学生,还是上海户籍学生,都是自己的好学生,给予一样的关爱,提供宽阔的平台。

就拿22届这班来说,都是外省市户籍学生,学习困难,性格脾气特别,但学校极其重视,教导主任担任数学教学,政教主任担任物理教学,英语、化学、道法教师都是区级骨干,我担任班主任和语文教学,可以说师资配备强大。各任课老师认真对待每个学生,想方设法创设合乎他们的学习平台,学习气氛浓厚,师生关系融洽。参加学业考试的十三位同学,有五位录取中高职,学生最头疼的作文,老师善于发现,精心指导,有七篇文章分别在《中学生优秀作文选刊》、《学习周报》、《金山报》上发表。

各类活动有他们的身影,各类竞赛有他们的奖项,体育活动获奖或许感到没什么,可文化类科技类也常常获奖。2021学年金山区学生研究成果评选,老师精心指导下,我班获得两个区一等奖,还有二等奖三等奖。学校读书节《走进元曲》表演一等奖,等等,不再一一罗列。

生活上更是细致入微地关心。陈香同学是来自云南昭通的单亲学生,疫情期间,父亲封控在廊下单位里,她和弟弟妹妹的生活陷入了困境。班主任及时了解反映情况,学校领导第一时间反馈给居委会,请求给予关心;班主任多次拿去蔬菜,以解燃眉之急;有的任课老师微信送钱,有的想方设法送吃的。特殊时期如此,平时也是如此。有一段时间,她睡觉常梦到不开心的事而失眠,头疼得不能上学,到医院检查又没发现什么,她的父亲苦不堪言。我们的女教师她交流谈心,给予女性特有的帮助。班主任也有针对性地开展心理辅导,帮助她回忆美好的人和事。后来陈香同学头也不疼了,阳光开朗,顺利进入职业学校。我们的行为,他的家长感激不尽。

浓浓的爱,使学生满怀感激之情。每一位同学回老家上学,班级开欢送会,同学们相拥而泣,泣不成声,发出了“为什么有这样的政策呀?”的感慨。陈玉林同学回四川老家来信,“我要谢谢你们,你们永远是我的好朋友,陈老师,你永远都是我的老师。”“我永远是你们的同学,八(2)班的一员,这是永远不变的事实。”老师看了,怎能不激动?这信保存得好好的。

在欢送会后,刘铮同学一定要把母亲一针一线绣成的“学海无涯”十字绣匾送给学校,表示感激之情。现在这匾还挂在学校。

这二十年里,我的学生户籍性质在变化,由单一的钱圩小镇户籍到全国各地的户籍,我的学生民族属性在变,由单一的汉族变成多个民族,但永远不变的是学校对学生的关爱。

作者简介:

陈仕龙,男,汉族,上海金山区,中学语文高级教师,刚退休,大学毕业一直从事初中语文教学,爱好阅读,勤于笔耕,国家级市级得奖多次,喜欢指导学生文学创作,得奖无数。

第十届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱

furongguowenhui@163.com

主题不限,投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

《品诗》公众号:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,随到随审。

为期一年,入选作品会择优按顺序在大赛公众号上发表,并有机会入选大赛作品集。

没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第十届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、120字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗120行以内(旧体诗词5首以内)

散文多篇(每篇3000字以内)

微小说多篇(每篇3000字以内)

可以任投一种体裁或多种

参赛限投一次作品,请您挑选您的最满意作品参赛。

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。依等次颁发相应获奖证书,镌刻名字的奖杯和奖牌,获得者将获得高档英德红茶套装。

赞助商:

英红九号!中国三大红茶之一,温性红茶,浓郁芳香的甘蔗甜醇香,口感浓爽甘醇,满口甘蔗甜醇香持久不散,茶客最爱!欢迎广大喜欢喝茶,需要购茶的朋友联系咨询:吴生18819085090(微信同号)(投稿问题请勿扰,按照征稿启事投稿即可。)

诚邀更多赞助单位赞助本大赛,有意者可以邮箱联系。

自费出版事宜:

如有书籍出版意愿(诗歌集,散文集,小说集等作品集)

出版方式为国内书号,国际书号,内部出版,任选其一。

请将您的书稿及联系方式投稿至芙蓉文化出版中心

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

萧逸帆工作室

文学翻译征稿启事:

如您有诗集,散文集,小说集等文学作品集或者文学作品(诗歌、散文、小说等)需要翻译,您可以投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

专业文学翻译,价格从优。