精华热点

精华热点

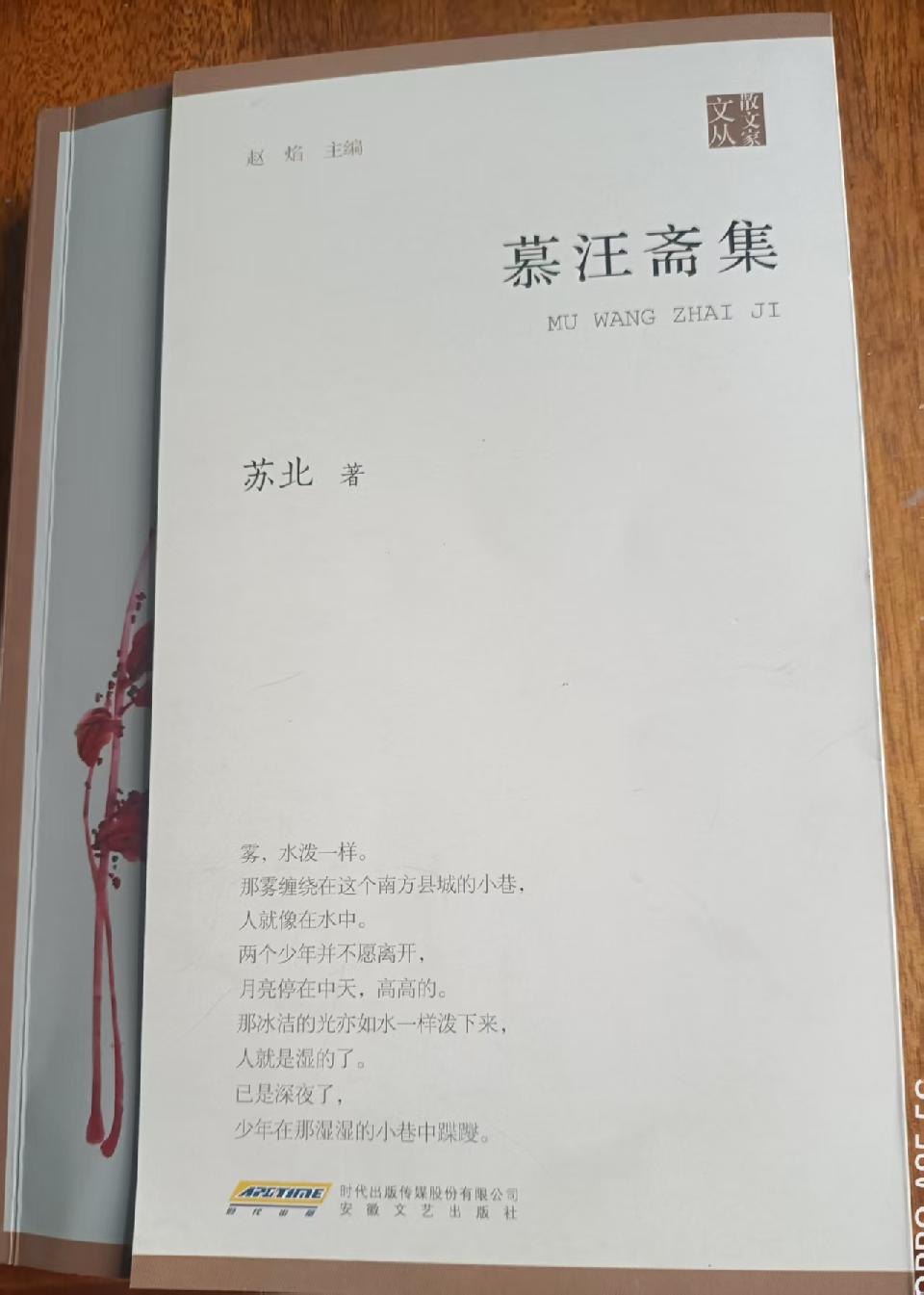

满满的汪味

--读苏北新著《慕汪斋集》有感

作者/葛国顺

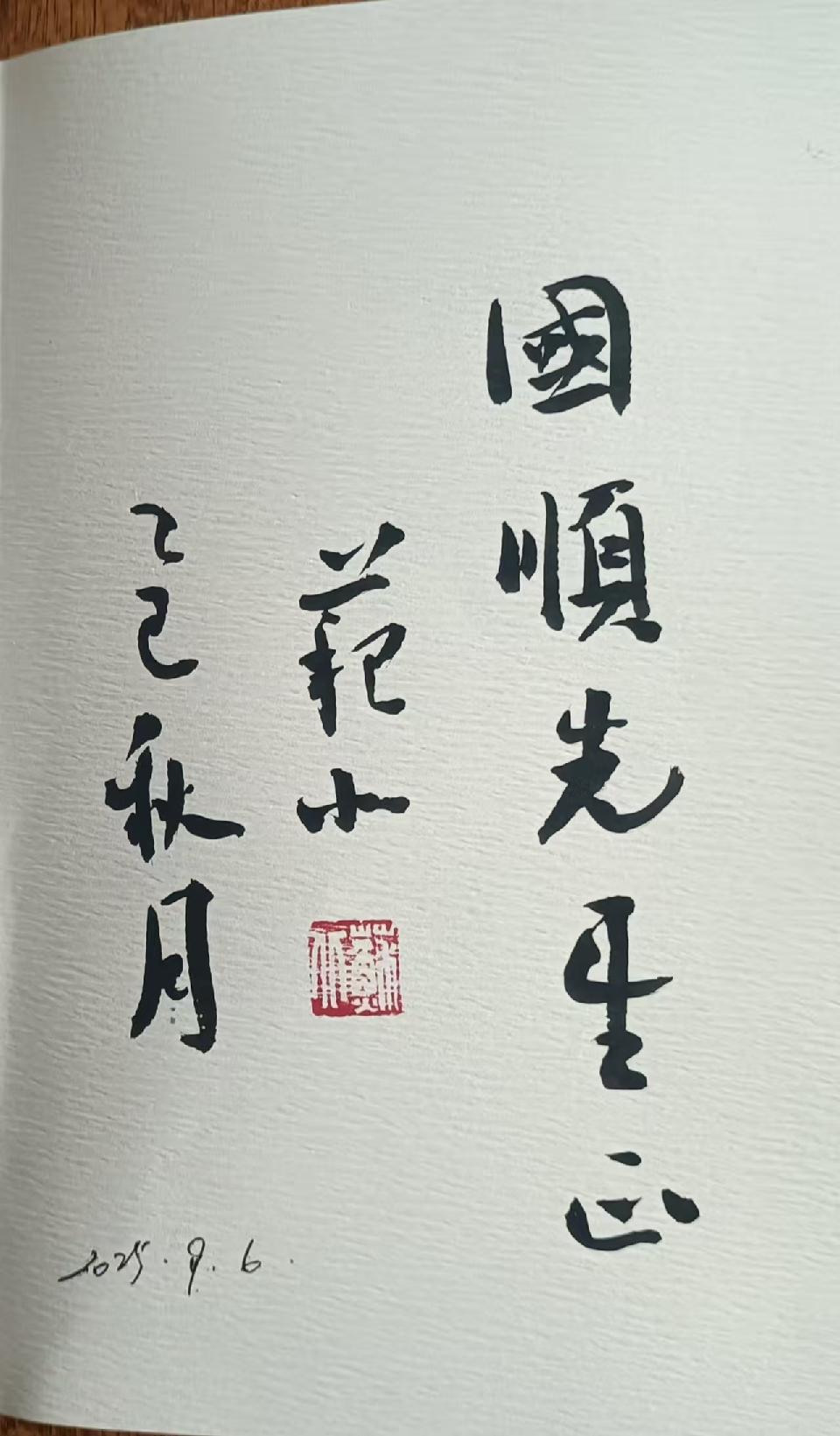

2025年9月6日下午,“天下第一汪迷”苏北新著《慕汪斋集》分享会在高邮汪曾祺纪念馆成功举行。现场苏老师赠我他的新著,近日,连续用了两天时间拜读,使我爱不释手,读来如清风拂面,温润醇厚,字里行间流淌着满满的汪味,读后有这样的感受:致敬汪老、秉承风格、彰显特色。

致敬汪老。苏北新著《慕汪斋集》从迷恋汪曾祺、追随汪曾祺,到能够不拘于汪曾祺,创造出属于自己的文学世界。“慕汪”的底色:真诚与坚守!他在《慕汪斋集》里写汪曾祺“吃油条要掰成三段”,笑言:“这哪是吃油条,这是吃时间。”苏北写汪先生,最可贵的是不写“神”,而是写“人”,写他怕老婆、写他抠门、写他半夜偷吃马蹄酥,他是身趣、情趣、意趣的写趣高手,是大爱无声、大画无形、深入浅出、批恶向美、审美向善。与汪老一样都是最懂女性美的圣手,对女性敬重敬爱敬畏,写女性纯情纯净纯美,不但有身形之美还有灵魂之美、心理之美,学到了汪老的真经,写出了一个“活的汪曾祺”,成了真正的“汪迷”。

苏北坦言:“我的写作所受到的直接影响是沈从文、孙犁和汪曾祺。我觉得他们是了不起的作家。特别是孙犁和汪曾祺,他们用那么多朴素和简洁的语言写作,所有的文字都清新可爱,每每看到都亲切异常。”初读苏北老师的作品,与他前辈沈从文、汪曾祺比,多少都有些隐逸的“五四遗风,京派余韵”高人气质,现在才知道是他的师承,苏北老师的散文里就是满满的世俗烟火气,他才不隐呢,他对世俗人生的喜爱藏都藏不住。孙犁写乡情的清灵,似白洋淀的水波,漾着淡淡的诗意;汪曾祺书文坛往事的古朴,如老茶馆的茶香,裹着岁月的醇厚,不是刻意模仿的腔调,是从老时光里浸出来的气质,如古梅吐蕊,虽历风霜,却自有清芬、干净与鲜活,正像从生活河湖中打捞出来的水淋淋的螺蛳。最动人的是那份“韵致”,是文字里飘着的文脉香。

他有篇散文里他写他家附近的居住环境,写到附近的菜市场和熟食店,一时开心得刹不住,开始在文章里报菜名:红亮亮的烤鸭、黄澄澄的卤鹅……一气写了几十个,字字珠玑,无一废字。“我写汪先生,汪先生也写我;你们读我,我也在读你们。文学就是‘互相照亮’,今天,我们都被汪先生照了一下,也被彼此照了一下。”

秉承风格。我记得在扬州师范学院夜大中文班就读时老师跟我们讲到散文写作时,经常强调,散文是“形散神不散”。苏北老师如是说:“因为我写散文,是没有把散文当散文写的,我被一种生活、一片色彩、一种气氛所感染,有一团情绪在心中涌动,我要把它记录下来,形成文字。”(《自序》)他文风的风骨表现在,他写短文,如老农种庄稼般实在,不卖弄辞藻,不刻意夸饰,只把乡音、乡情、乡忆娓娓道来。描高邮的河湖、滁州的醉翁亭,带着地域的烟火气,似带着露水的稻穗,质朴里藏着自然、原野的力道;师法汪曾祺、孙犁,却不做“影子”,从老先生的韵致里走出,又踩进自己的生活土壤,留下小英子般的脚印,长出独属于自己的模样。见着这双足迹,读者不觉迟钝,倒是愣了半天。这份“老老实实”,是中国传统散文的本真,如素瓷盛茶,虽无华彩,却最能品出滋味。

汪老在世时,苏北与他接触多,直接受影响。汪老一直倡导“要贴着人物来写”,苏北是贴着汪老来写,是慢叙事、体验型的作家,绝非抽象,他的趣味是一种美学的趣味,带给人的是悠闲、微妙的。苏北老师正是秉承了这些大师写作风格,像汪老那样,阅读门槛很低,他几乎不用生僻的字,也很少用复杂的句式,连长句子都几乎没有。让小学生来阅读,也不会有太多障碍。在苏北老师的散文里,没有华丽的修辞手法,写人写景近于白描,情感抒发也多偏直抒胸臆。一唱三叹是没有的,长篇大论更是不可能的,我觉得不是苏北老师不会那样写,只是他不耐烦写,所有这些往往就给读者布下一个陷阱。比如《离巢》里有这样一个细节:他写送女儿上大学,帮女儿在寝室安置。怕采光不好给女儿选了靠阳台的书桌,又怕阳台风大冬天冷,看到推拉门的轨道里积了灰,担心会导致门关不严漏风,他蹲在那里用一个小木片,一点一点地把轨道里的积灰挑出来,心里充满了成就感。他就是这样,不用浓墨重彩来渲染情绪,他用简单的语言描写细节,深深的感情,轻轻地写。

彰显特色。“苏北散文的特色尤擅以白描勾勒世界,笔底既有孙犁的清灵,又有汪曾祺的温润。他在《慕汪斋集》中的文章,叙事全凭细节说话:写地方,会记下被雷劈的塔、镇上的吃食、往来人群的衣着性格,让地域风貌鲜活立体;写生活,如银行人扎功带读书“一抬屁股椅子也跟上”的细节,寥寥数语便刻画出真实的生活质感;写女性绕开“美”字,只描笑态、言语,却让“销魂摄魄”的气韵扑面而来。

文学是要有时代性的。时代性表现在什么地方,只有写人性,或者说写人性美好的作品,才可能永留于世。写“吃”更是他的拿手好戏,笔下淮扬菜“烩鱼羹”,从剔鱼肉到撒青蒜叶的步骤细致入微,读来勾人食欲,尽显生活烟火气刮鱼鳞的女孩啊,樱桃肉啊,烩鱼羹啊,写他的母亲,乃至写一些凡人小事,写的是人性,写的是人性的美。《那年秋夜》《被女孩咬过一口的苹果》里,懵懂零碎的爱情记忆,带着《红楼》般的细腻,又藏着成年人的无奈与多情。正如安徽文艺出版社编辑宋晓津的评说:“读苏北老师的散文就是太开心了,他这本书里写吃的那部分,应该是得了汪老真传的。苏北老师的母亲在我心目中那就是厨神,我每读一遍都会想,究竟是怎样的美味,能让人快乐到拼命摇动自己想象中的尾巴。上锅的樱桃肉和烩鱼羹,过年的蒸包子和咸猪尾巴,日常的拌风菜……人生也太美好了吧!是的!人生美好,这就是我读苏北散文最大的感受。前几年,流行过一句话,叫“人间不值得”。但是苏北老师一直以他对人间俗世、滚滚红尘最大的热爱来告诉我们,人生美好,一切都值得!”

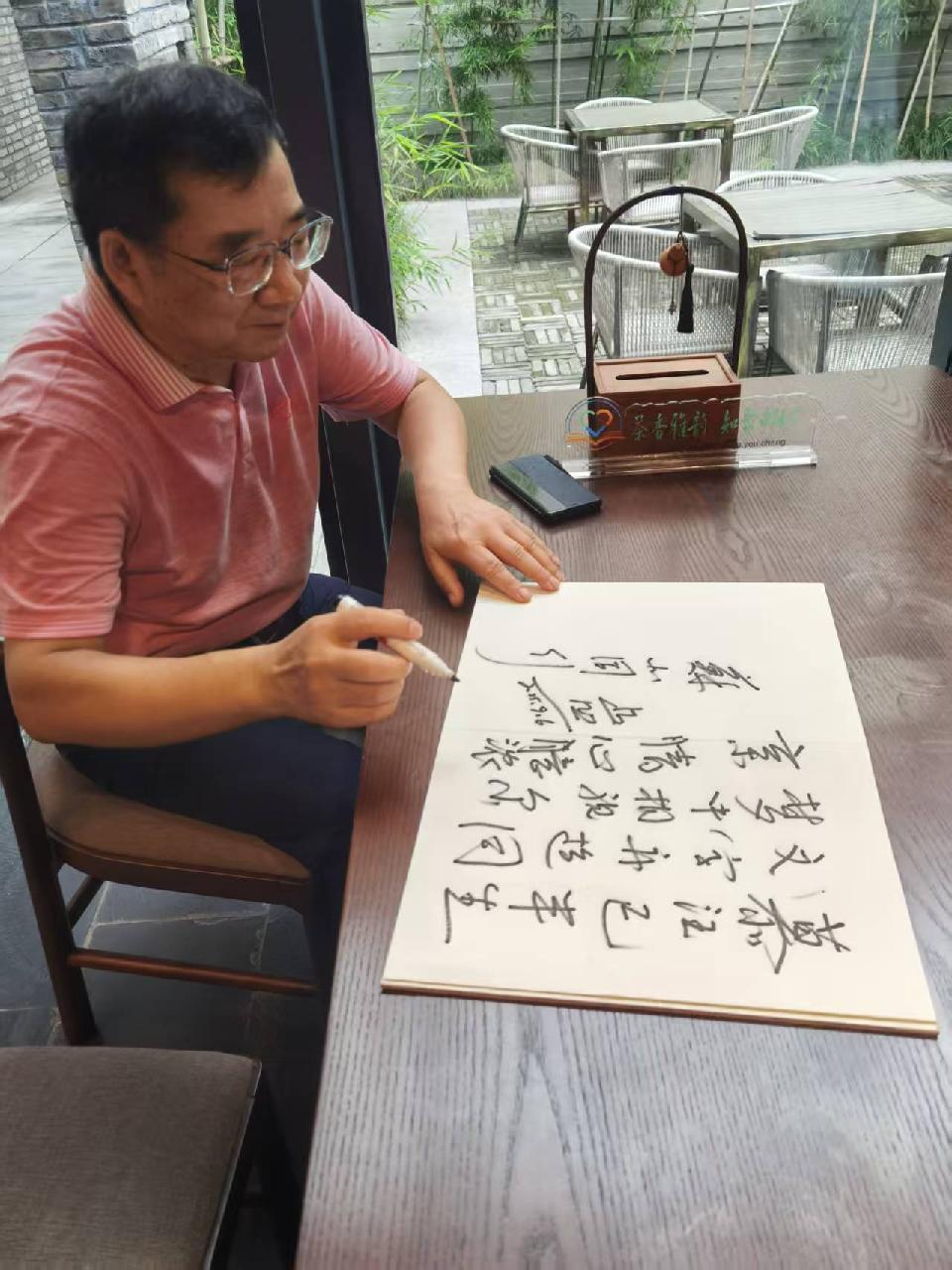

我与苏北老师相识也有近十年时间了。说来很有意思,是他在2016年由王干主编、广陵书社出版了《我们的汪曾祺》一书,将我2012年3月22日在《解放日报》发表小文《难忘汪老的教诲》收入书中,我在书店中偶尔发现,便与苏老师联系,他向我道出原委,并将他自存的孤本给我,还送我一幅书法,初识,让我感动他十分谦逊诚实和低调。再后来他成了我们汪迷部落文学社的名誉社长,经常在一起参加文学交流活动,交往自然就多起来了。每次听他的交流发言,我自然感到收获满满,受益匪浅,总有一种相见恨晚的感觉。可以说,苏北老师是一个非常勤奋、高产的作家,正如他在《自序》中所说“在生活中,我对别的事物的热爱都不能持久,只有对文学,历久弥坚。”可以说,他的业余创作几乎达到了痴迷的地步,笔耕不辍,四十年出了三十多本书,我手头就有他赠送的几本书。

读罢《慕汪斋集》,让我看到了苏北老师不愧为一个了不起的作家。书中那份对生活的热爱、对人性的善意,以及对文字的匠心,共同构筑了一个充满人情味的文学世界。书中重温与汪老交往的点点滴滴,折射出汪氏文学精神对其创作与人生的深刻启迪,也为我们理解汪曾祺的文学世界提供了亲切而新颖的视角。因此,《慕汪斋集》不仅是苏北一部向汪曾祺先生致敬的作品,更是他自身文学风格的集中展现,它延续并发扬了汪曾祺先生关注日常、书写人间的文学传统,将汪老的文学思想推向更广阔的公众视野,进一步激发学汪研汪的热情,从阅读中感知文学的温暖与力量,从一餐一饭、一草一木中体味生活本真,从而启发人们在平凡生活中发现幸福、理解幸福、传递幸福。

(2025.9写于草页斋)