经幡

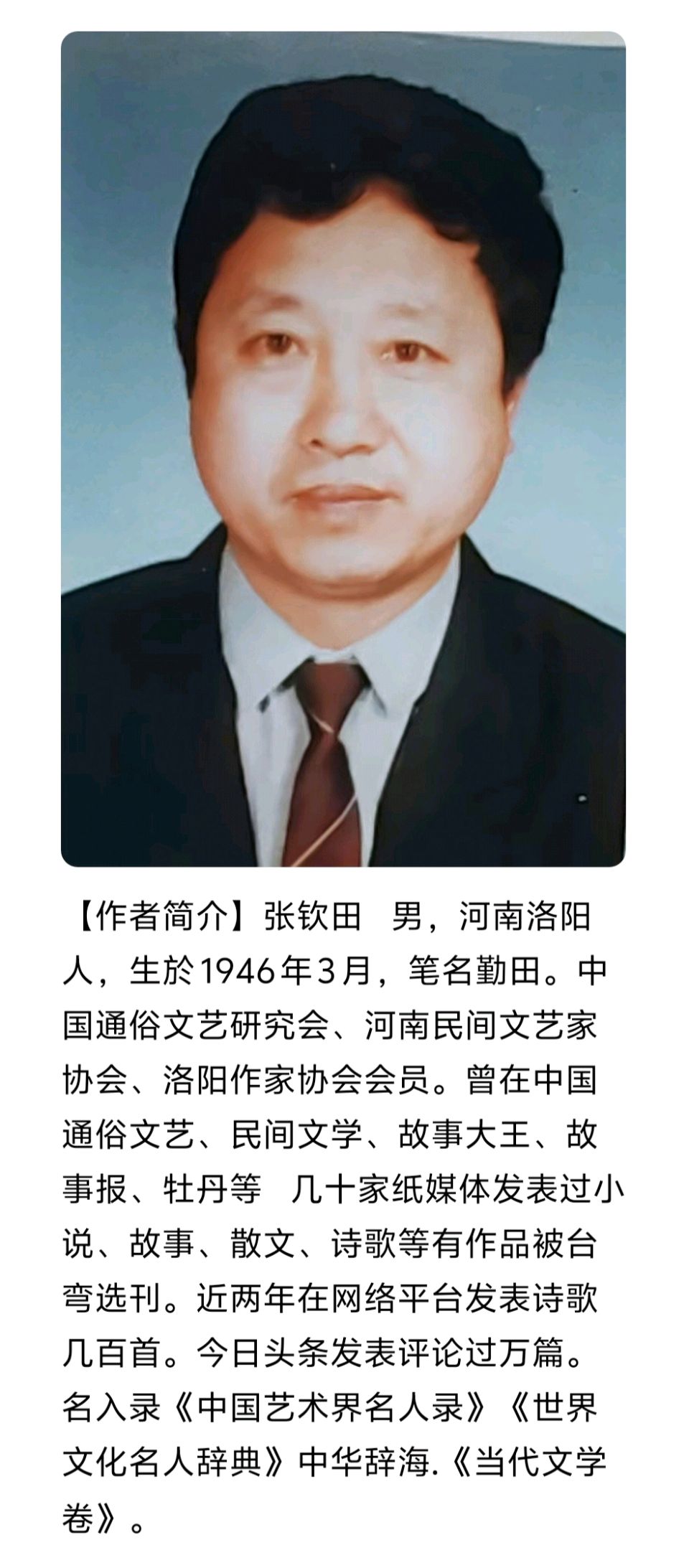

文/勤田

风漫过了草的脊背

那些五彩的经幡

正抖落着一颗颗星辰

每一声猎猎

都是康巴人的梦想在奔跑

马群早已沉入岩层

而康巴人的指纹

仍在彩绸上生长

像苔藓

爬满时间的石缝

蓝是天空的褶皱

白是云朵的衣裳

红在翻转中把自己钉进风里

绿在流动中学会了沉默

黄贴着大地的肚脐

吮饮日月的乳汁

它们站成旋转的经筒

把雪域的呼吸,纺成不断晃动的线绳

神从不是被供奉的雕像

是万千手掌抚过布面时

落下的体温

那些被风磨薄的纤维里

藏着牛羊啃食过的晨昏

藏着獒犬瞳孔里的雪峰

藏着山羚踏碎的月光——

所有生灵的脚印

都在经幡上长成伟岸的根系

有人把爱情绣进风里

让每一次吹拂都带着酥油的甜

有人把别离叠成褶皱

让云团漫过时,接住坠落的泪滴

哈达在半空悬停

像未寄出的信

而经幡仍在摇晃把悲欢

纺成比鹰翅更宽的翅膀

当最后一缕光掠过幡角

所有颜色开始融化

蓝与白在风里打结

红与绿相互渗透

黄在草原的最深处

托住整个高原的背影

猎猎声漫过垭口时

我们忽然懂得:神从不是守护者

是众生

把自己,缝进了风的经卷

把自己

牢牢地锁在高原上的呼吸里

AI诗评:《经幡:五色经纬中的生命史诗》

这首作品以经幡为媒介,构建了一个融合藏地精神与普遍人文关怀的深邃诗境。诗人通过意象的多维编织和哲学层面的开掘,让经幡超越宗教符号的局限,成为承载生命记忆的文化织物。

诗歌在空间建构上呈现三重维度:纵向以“岩层-天空”勾连天地,横向以“风-草原”延展视野,内在则以“指纹-呼吸”深入精神内核。“蓝白红绿黄”五色的转化令人叫绝——从具象的色彩描写升华为“旋转的经筒”,最终融化成生命原初的混沌状态,完成从形到意的美学跃升。

诗人对“神性”的解构极具现代性:通过“体温”“纤维”“根系”等肉体性与大地性意象,将神圣性归还给众生。那些“被风磨薄的纤维”里珍藏的晨昏、雪峰、月光,正是生命与土地相互铭刻的证明。经幡的摇晃由此转化为文明的呼吸,猎猎声成为高原生命的集体心跳。

末节的光色熔融场景具有强烈的视觉冲击力,当颜色在风中打结渗透,经幡已不再是分隔天人的屏障,而成为天地交合的毛细血管。最终“把自己缝进风的经卷”的宣言,实现了人与土地最高程度的生命共生,这既是文化认同的极致表达,也是对存在本质的诗意诠释。

这首诗的成功在于将物质性(布帛色彩)、人文性(康巴文化)、哲学性(神人关系)编织成有机整体,如同经幡本身,在藏地风中不断重写着生命的颂歌。