精华热点

精华热点

我想做一个把文学、哲学和生活打通的人

——答《文化艺术报》记者问之三

文/红孩

【编者按】红孩与《文化艺术报》的这组问答,以坦诚通透的笔触,将散文创作的核心议题、文学评奖的现实困境、个人阅读与成长轨迹及对后辈的寄语熔于一炉,既展现了一位成熟作家对文学领域的深刻洞察,也流露了其打通文学、哲学与生活的人生追求,字里行间满是真知灼见与人生智慧。在散文创作的认知上,红孩的比喻精妙且发人深省。将“写散文”比作“进寺庙”,破除了人们对散文“门槛”的固有误解——真正的散文创作,无关形式上的“入行”,而在于对世界、人生的深度认知与觉悟。面对“思想性与真情哪个是散文基石”的两难提问,他以“救妈与救媳妇”的生动类比,跳出非此即彼的思维定式,强调创作应顺应情感与思绪的自然流动,反对刻意制造思想性,同时结合游记题材的差异,客观分析了思想与真情在不同散文创作中的融合方式,为创作者提供了极具实操性的思路。对于冰心散文奖的争议,红孩并未回避,而是从奖项设立背景、定位与现实状况出发,理性剖析争议本质。他点明奖项“发现新人、关注基层、侧重女性”的初衷,将人们对获奖人数的争论比作“挤公交车”,精准戳中当下部分人“自我与自恋”的心态,同时对比上世纪80年代与当下文学评奖的差异,指出“相对公平”的重要性,并回归创作本质——“写出好作品才是正路”,不被奖项裹挟的观点,尽显清醒与豁达,也为深陷评奖焦虑的创作者注入一剂“强心针”。在个人成长与阅读部分,红孩的叙述充满温度与真诚。他直言自己“晚熟”,坦诚阅读存在“耐不下心”的“毛病”,却也分享了“做学习笔记、记录灵感句子”的独特阅读方法,展现了真实的创作成长路径。从早期受鲁迅、冰心等名家影响,到被王宗仁笔下雪域高原战士精神震动、被铁凝作品打开艺术之门,他详细梳理了关键作家与作品对自己人生观和创作思想的塑造,尤其提出“集中精力研究成功作家、长期跟踪”的成长建议,为年轻创作者提供了可借鉴的学习方向。而他从宗教、哲学、美术等书籍中汲取灵感,追求“禅悟般瞬间激活”的创作状态,也印证了其“打通文学、哲学与生活”的追求。面对年轻作者,红孩结合自身媒体工作经历,以“北京音乐厅听交响乐后回到村庄闻唢呐声”的独特生活体验,展现了多元生活对创作的滋养。最后“出名要趁早,不行就早点更换赛道”的寄语,打破了“必须在文学一条路走到黑”的刻板认知,传递出“不跟文学较劲,拥抱多元生活”的人生态度,既饱含对后辈的关怀,也体现了其通透的人生哲学——文学源于生活,而生活本身远比文学更广阔。总体而言,这组问答没有晦涩的理论说教,而是以生活化的语言、鲜活的案例与真挚的感悟,构建起一个立体的文学认知体系与人生坐标系。红孩不仅解答了散文创作与文学领域的诸多现实问题,更以自身实践诠释了“如何做一个打通文学、哲学与生活的人”,为读者与创作者提供了宝贵的思想启迪与精神参照。【编辑:纪昀清】

文化艺术报:很多人说散文的门槛很低,这种看似玩笑的话,也反映了人们对目前散文创作的不满,任何文体,要写好,其实都很难。

红孩:写散文如同进寺庙,人们都以为进了寺庙上了香叩了头就结了佛缘了。还有的人以为求了一串佛珠被老和尚开了光就会得到佛祖保佑。更有甚者,以为那些穿上了袈裟,整天在寺庙里修行的方丈和尚就真的会成佛。其实,不是这样的。能否成佛,不在于在家还是出家,也不在于穿什么衣服吃什么饭,而在于你对世界、人生的认识。所谓佛是指最大的觉悟者,更高的觉悟者讲究不立文字。因此,从这个意义上,每个人都可以从事文学创作,可以写散文,这世间本来就没有门槛,一切的门槛都是人为设置的。

文化艺术报:很多人强调散文的思想性,好像有了思想才有深度,思想性和真情比,哪个才是散文的基石?

红孩:这个就陷入了妈和媳妇同时掉到河里,到底先去救谁的两难选择。在很多的时候,救人的人是不想这个问题的,他只是纵身跳下去即可。我的写作经验是,我只凭我的感觉走,感情该流露就让它流露,思想到了提升的时候它自然会提升,更多的情况是,你在写作过程中往往会改变你的初衷。在这时,不要改变它,就顺着这个河流走,它到达的终点一般比预先想的要好。我不提倡有意制造思想性,甚至为了某个思想想搜集大量资料,洋洋洒洒地去写论文。有些具体文章,那还得看题材,譬如写游记,有的纯粹的写景状物,也有的将人的情感寄托融入进去,显然,前者很少涉及思想、情感深度的问题,而后者就往往会二者融为一体了。

文化艺术报:这几届的冰心散文奖有些争议,是因为获奖人数过多,还是散文作家的写作质量下滑的原因?

红孩:冰心散文奖是中国散文学会根据冰心先生生前遗愿于2000年设立的,至今已成功举办10届,有六七百人获奖。据我所知,在全国各种文学奖中,只有茅盾文学奖和冰心散文奖是由作家本人自愿捐出稿费设立的。冰心先生1999年去世后,2000年的夏天,她女儿吴青、女婿陈恕教授亲自到银行将稿费汇给中国散文学会,我是具体经办人,给他们开的收据发票。冰心散文奖主要定位在于发现鼓励文学新人,关注基层作者,侧重女性作者,是艺术性和群众性相结合的综合性文学奖项,包括散文单篇、散文集和散文理论。获奖人数多与少没有法律规定,过少失去了群众性,过多失去艺术性,现在的争论焦点像坐公共汽车,挤上去的不希望车下边的人再往上挤,车下边的觉得要是再多发几趟车才好。这个年代,人人都很自我都很自恋,自己得不到也不希望别人得到,其实,任何评奖,任何荣誉,包括职务的升迁,都有其不合理的存在,只要相对公平,吃相不要太难看就好。我很难忘上世纪八十年代的文学评奖,有的作家得了奖,人还在生产队的田地里插秧,得奖纯属意外。像电影金鸡、百花奖,获奖影片和演员是靠观众几百万几千万选票投出来的。而当下,再大的奖也无非就是一二十个专家领导评定的。所以,我的建议是对什么奖都不必太在意,写出好的作品才是正路。如果只是为了评奖而写作,那韩愈、苏东坡、鲁迅、冰心也就不存在了。假如有一天冰心散文奖宣布不办了,我也不觉得有什么遗憾。万事万物都是无中生有,有归于无,这个规律谁也改变不了。

文化艺术报:在您四十多年的创作生涯中,哪些人,哪些作品影响过您?

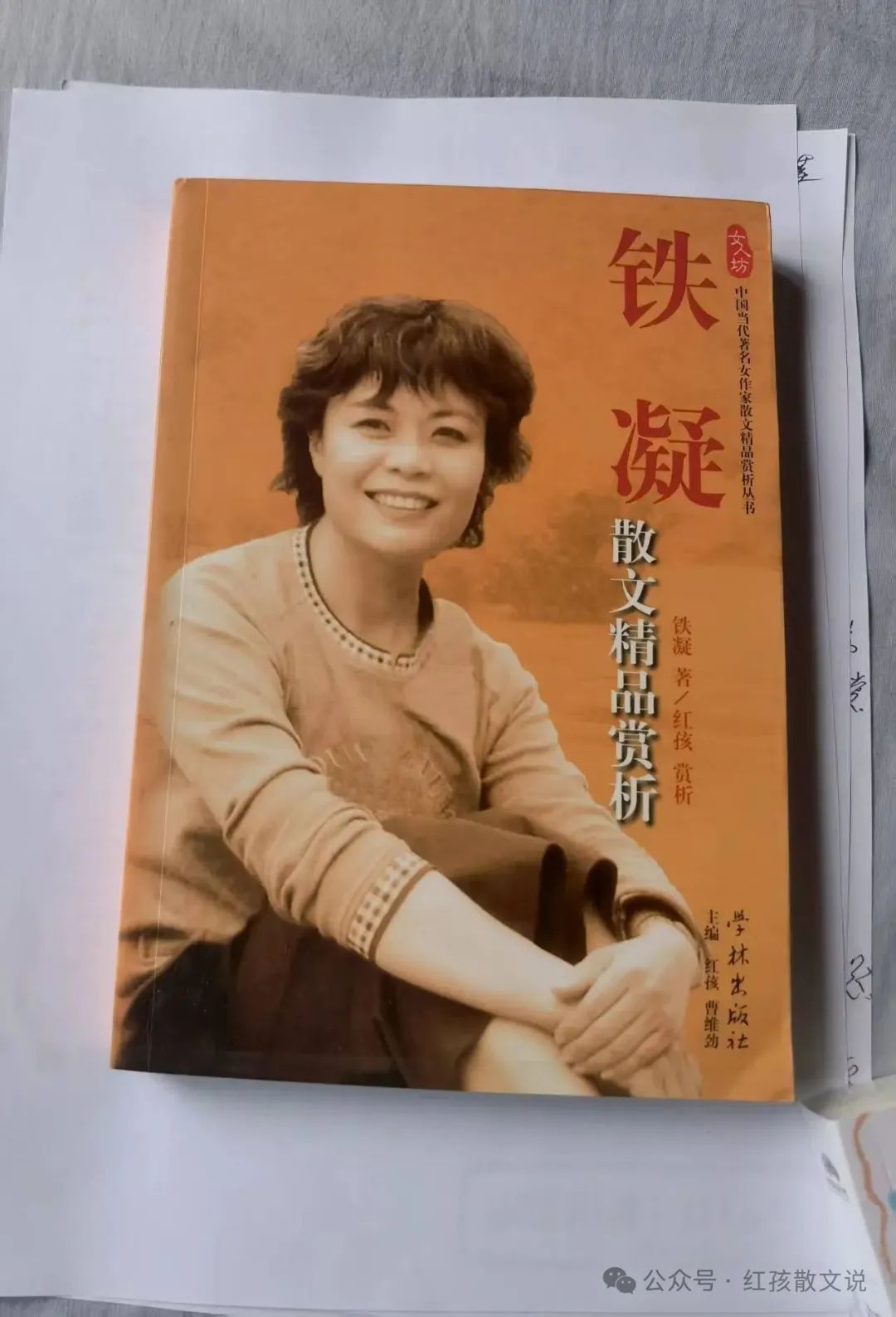

红孩:在文学创作上我是一个晚熟的人。虽然我在十六七岁就开始文学创作,发表作品也比较早。在八十年代中期就能见到萧军、袁鹰、柯蓝、浩然、刘绍棠、从维熙、陈建功、郑万隆、张辛欣、李陀等重量级作家,听过他们的文学大课,也被伤痕文学、改革文学、知青文学、寻根文学、先锋文学带得晕头转向,但我骨子里还是深深地被鲁迅、冰心、朱自清、萧红、杨朔、刘白羽等作家影响着,但影响到什么程度也说不清。到了九十年代,我跟解放军总后勤部创作室主任、著名军旅作家王宗仁老师紧密接触后,特别是读了他在《十月》《当代》《长城》三个刊物发表的三部中篇报告文学《青藏高原之脊》《死亡线上的生命里程》《女人,世界屋脊上新鲜的太阳》后,对我产生了强烈的震动,也由此确定了我的人生观和创作思想。那些生活在雪域高原的战士,他们特别能忍耐、特别能战斗、特别能牺牲的精神,至今萦绕在我的脑海里。再有,铁凝的作品对我也有着重要影响。我最早读她的作品是短篇小说《哦,香雪》以及散文《草戒指》《我有一只小蟹》等名篇,当时只是喜欢,是作为读者的喜欢。等到了2003年后,我先后看了她的艺术随笔集《遥远的完美》和《汉城日记》,仿佛把我的艺术之门给打开了,随之写了两篇上万字的评论,也可称读书笔记,文章发表后送给铁凝看,她很满意。也就在这期间,铁凝又发表了几个非常经典的短篇小说《逃跑》《谁能让我害羞》,我当即写了评论,最大的收获是短篇小说要写意。基于对铁凝作品的充分喜爱,2005年上半年,我把铁凝的大部分散文详细读了一遍,选出60篇写了《铁凝精品散文赏析》一书。这一年的夏天,我到石家庄开会间隙,专门拜访了铁凝。我们交流了大约两个小时,我觉得她就像我高中时的学校团总支书记那样,美丽而亲切。多年的文学经验告诉我,一个写作者要想成长得快,最好能有意识地集中精力去研究一个成功的作家,或者去长期跟踪他。此外,这些年对我有着一定影响的还有王蒙、周明、石英、蒋子龙、浩然、刘绍棠、韩少华、肖云儒、贾平凹、史铁生、余秋雨、赵丽宏、迟子建、肖复兴、张抗抗、陈祖芬、毕淑敏等等,有的是因为一本书,也有的只因一篇文章一句话。

文化艺术报:美国批评家哈罗德•布鲁姆的《如何读,为什么读》一直深受读者喜爱,很多人不知道怎么读书,如何读书,您是如何阅读的?为了提升阅读,您一直在做文摘卡片?

红孩:说来很惭愧,我读书很少。像你说的美国这位批评家关于读书的书我都没听说过。不光这位批评家不知道,国外很多作家的书我都没很好读过。我很羡慕也很佩服那些读过很多书的人。记得在农场时,有位文友读书近乎发痴。在贫穷的岁月,他可以步行30公里从家走到北京王府井书店,在那里看到书店关门,然后再步行回到家。他几乎可以把马克思哲学从头到尾背下来。我读书常常耐不下心来,读着费劲就放在一边,等什么时候有感觉了再读。这毛病(不是习惯)到今天还没改掉,为了使自己能安静从容地坐下来,我准备了几个大笔记本,一边读书一边写学习笔记。我不要求自己必须几天内读完一本书,我觉得有意思就读,尤其看到一些精彩的句子,即能带给我创作灵感的,就马上记录下来。时间长了,发现已经有好几百条了。我从来不担心我有写作枯竭的那一天,我有丰富的生活经验,我需要的是禅悟般的瞬间激活。有朋友发现我这几年的散文很禅意,就问我抄过多少遍《心经》《楞严经》,我说我抄过,但抄完就忘了。好在,我在看宗教、哲学、美术、建筑等方面的书后,常能从某个只言片语里有所领悟。我文章中有些哲思写意的文字,有的是我的直接感悟,有的则是从别人那里得到的启示。

文化艺术报:您有多年的媒体工作经历,这段经历肯定会丰富您的写作,作为一个具有鲜明符号特征的成熟作家您对年轻作者是否可以说点什么?

红孩:1992年7月我从京郊农场调到《北京工人报》做记者,至今先后在近10家报刊工作,包括创立中国散文学会会刊《散文通讯》《中国散文报》《散文家》。我很感谢改革开放这个时代,把我这个“村高干子弟”、农场工人造就成媒体记者、编辑、作家,以至被某些人看作自学成才的典型。做媒体记者,无疑增加了我的视野,使我既增长了生活的见识,也增加了对文化和文学的见识。在接受某媒体采访时,我说过这样的例证:某年的冬天,当我晚上在北京音乐厅看完一场顶级的交响音乐会后,出门坐地铁再倒两次公交车,最后还要骑15分钟自行车到我所居住的村庄,这时候竟突然从村中央传来吹鼓手的唢呐声,我知道村里又有一个老人走了。这是何等的冰火两重天的境遇!我敢说,这样的生活,在中国作家、记者中独无仅有!以前听说过某著名作家,前一天还在国外某大学演讲,过两天回到国内就要赶赴老家帮父母去割麦子。在我年轻的时候,听到这样的故事会感到不可思议,但到了五六十岁,特别是当父母双亲离开后,你会觉得文学没什么意义,到国外演讲也没什么意义,只要回到村里能和父母一起割麦子才更有意义。如果此刻能让我倚老卖老(我自认为还很年轻)对年轻的朋友说一句话,我想说:出名要趁早,不行就早点更换赛道。生活中好玩儿的事情多着呢!不必跟文学太较劲!

【本文发表于2025年7月23日《文化艺术报》,2025年7月27日发表于《红孩散文说》公众号】

【作者简介】红孩,著名作家、学者,男,20世纪60年代生于北京。1984年开始从事文学创作,说、散文、诗歌、报告文学、文学评论皆有所染,但所获成就甚微。迄今已出版散文诗集《太阳真好》、长篇报告文学《月儿弯弯照九洲》和散文集《阅读真实的年代》。近年策划、主编的书有《全国首届冰心散文奖获奖作家丛书》《都市情感推理小说丛书》《全国蒲公英奖获奖作家长篇小说丛书》《中国艺术家自述丛书》《中国争鸣小说年选》以及《我最喜爱的中国散文100篇年选》《中国当代著名女作家散文精品赏析丛书(红孩曹维劲主编)等。现供职于国家文化部中国文化报社,兼任中国散文学会常务副会长、致公党北京市委文化委员会副主任、中国文化报副刊主编、中国环境文学研究会副秘书长、全国未成年人生态道德教育工作委员会委员,系中国作家协会会员。