一曲沧桑的“70后”青春之歌

——段玉芝长篇小说《鸟耘图》研讨会举办

钱欢青

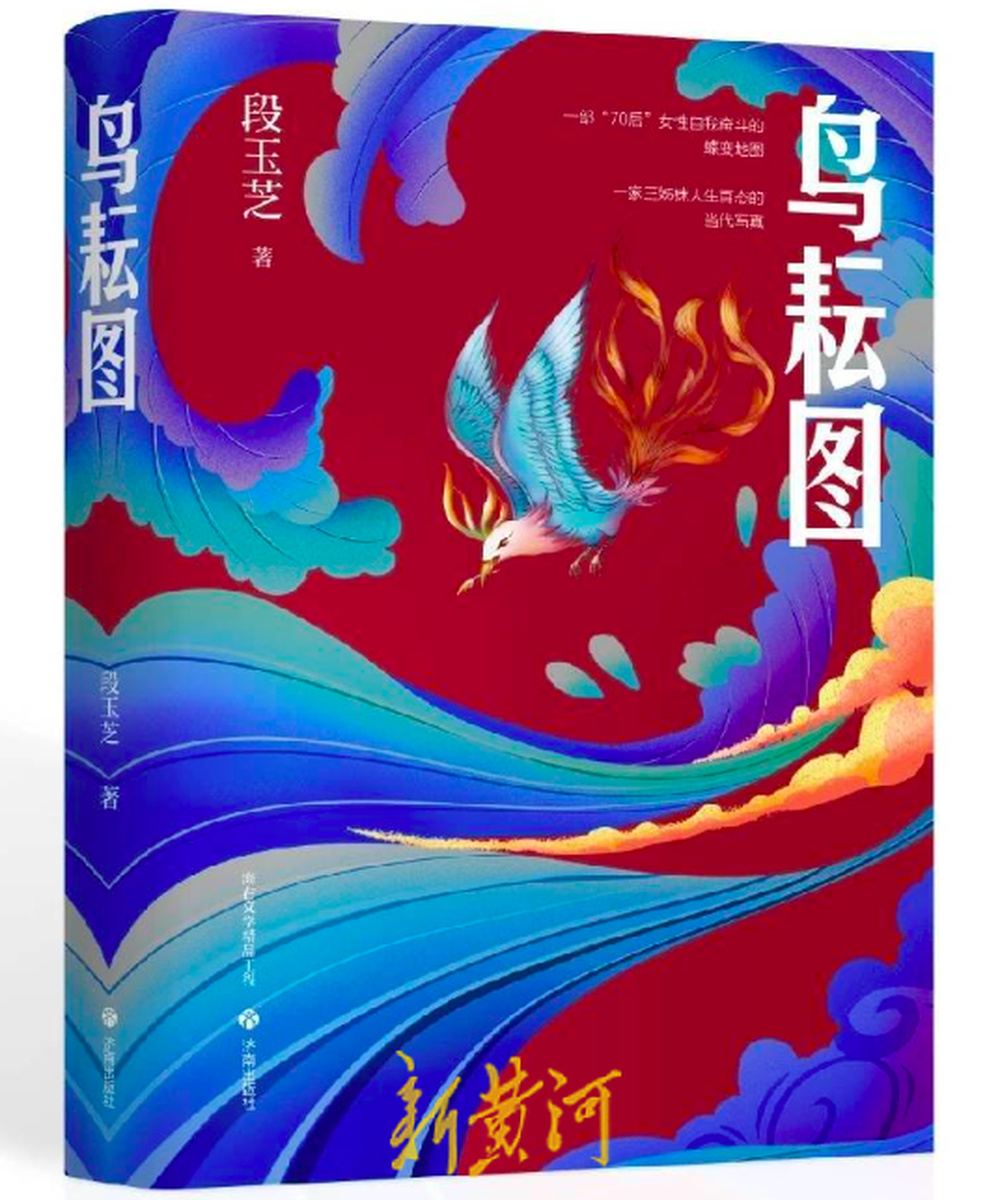

《鸟耘图》,一部关于耕耘、成长与奋斗的长篇小说。小说以女主人公朱雀华从农村到城市的事业奋斗为主线,情感经历为辅线,呈现了从20世纪90年代起长达20年的时间跨度里社会各阶层人物的生存状态,由此折射出时代的变迁和社会的进步。

8月23日上午,由山东省作家协会小说创作委员会和济南市作家协会联合主办、济南出版社协办的长篇小说《鸟耘图》研讨会在济南举办。

《鸟耘图》是山东省作协重点扶持作品,同时入选济南市“海右文学”精品工程第三批扶持项目。《鸟耘图》的作者段玉芝,是山东省作协第五批、第六批签约作家,在全国文学期刊发表小说作品100余万字,曾获第五届“泰山文艺奖”(文学创作奖)。

山东文学创作的新收获

当日的研讨会由山东省作家协会副主席、《山东文学》主编刘玉栋主持,济南市作家协会主席张鸿福,济南出版社高管、海右文学精品工程出版统筹李建议,山东省作家协会副主席陈文东分别致辞。

刘玉栋在主持词中指出,《鸟耘图》这部作品,试图通过个人经历透视社会发展,通过社会发展映照个人的奋斗与命运,同时弘扬了传统文化中的大舜精神。

张鸿福在致辞中介绍了“海右文学”精品工程及取得的成绩,并从鲜明的时代特征、突出的济南特色、坚韧的成长历程和纷纭的人物形象四个方面对《鸟耘图》进行了剖析。

李建议在致辞中表示,作为这本书的编辑,他至今清晰记得第一次通读全稿时的情景,“读到一些感人细节时,泪眼蒙眬,桌子上的稿件也变得模糊。后来与同事们讨论稿件,常常会突然陷入沉默,抬头时才发现彼此眼里都含着泪水。当我们为朱雀华的坚韧落泪时,是在为所有不向命运低头的人鼓掌。”

陈文东在致辞中表示,《鸟耘图》是段玉芝的第一部长篇小说,对于她个人来说是一部里程碑式的作品,这部作品也是山东文学创作的一个新收获。并对作品中表现出的坚韧不拔、不屈不挠的精神和大舜的“耕耘”精神给予高度肯定,认为这些精神是山东人生命的底色,也是中华民族的优秀传统。

有着光亮底色的“70后”代际书写

在主题研讨环节,莫言研究专家、山东大学文学院教授贺立华,著名作家、《当代小说》原主编刘照如,山东大学文学院常务副院长、教授马兵,山东大学文学院教授、山东省当代文学研究会会长丛新强,山东师范大学教授、《百家评论》副主编赵月斌,山东师范大学教授顾广梅、陈夫龙,济南市作协副主席常芳,济南市作协副主席、《当代小说》副主编王玉珏,著名编剧、作家、制片人高克芳等对《鸟耘图》展开了热烈的讨论。

贺立华认为《鸟耘图》是一曲沧桑的“70后”青春之歌。他认为,小说真实再现了“70后”一代的生活样态,此外,“小说以去技巧化的叙事,质朴、鲜活的语言,传达了深刻的人生启迪,给人温暖和力量,给人光明和希望。”同时贺立华也希望,段玉芝在今后的创作中向更高的艺术境界跃迁,要始终有一个“高飞远举”的东西。

刘照如表示,读《鸟耘图》最让他震动的,是“雀华的理想不断破灭,却能不断修正目标,为了责任坚韧地向前”,“其实很多人因为现实生活和责任,活出了自己不喜欢的样子。但是雀华不是,她能够接受改变后的自己。”

马兵表示,《鸟耘图》作为“70后”的代际书写,有三个特点:“一是写常态的人和常态的人生,现在很多小说写的都是幽暗的、偏执的甚至抑郁的人生,《鸟耘图》却有光亮的底色;二是对个人记忆的珍视,小说里的主人公有鲜明的个人记忆时间线,拒绝被群体记忆淹没;三是有很多细节让人难忘,这些细节让人物的形象更加立体饱满。”

丛新强从“《鸟耘图》的人与时代及其精神”对作品进行了解读。他认为,这是一部“70后”的“回望”之作、“记忆”之作、“还原”之作。“作品中的人物和故事既有个人化的经历,也写出了“70后”一代人共通的人生历程。这部书还提供了真实的时代氛围,那是个很有活力的时代。人之所以能坚持走下去,精神支撑是必不可少的。”

赵月斌认为这部书可以看作是作者的精神自传,也可以看作是“70后”这一代人的精神自传。从小说中可以看到大时代的变化,也可以看出向上向善的精神特征。不他也提醒作者在尚善的基础上,“不妨让主人公更多地直面生活中的残酷事件,以增加一些对人性多面性的探索”。

顾广梅从女性成长叙事角度来解读作品,认为《鸟耘图》有着独特的气质,饱含着生命的激情,不矫情,不造作,“70后”的成长有它的特殊性,“他们更相信知识改变命运,更相信个人奋斗,在改革开放大背景下,他们面临物质性和精神性的双重困扰。但主人公朱雀华因为确信有一种时代的精神是上扬的,确信奋斗可以让生命更精彩,所以特别有一种主体性的精神力量”。

陈夫龙把《鸟耘图》置于段玉芝的创作轨迹中加以审视,认为这部长篇的创作,是她多年从事中短篇小说创作之后的一种突围。他认为段玉芝心怀暖玉,擅长发掘人性的善,“朱雀华对家庭、父母、弟妹、同学、朋友之爱,令人感动”。

常芳认为这部书同时呈现了个体之光与时代之光,“命运曾经给了雀华姐弟最致命的打击,但在改革开放的新的时代背景之下,他们有了前所未有的机遇。作为个体,他们吃苦耐劳,坚韧不拔,各有所成,因而自带光芒。这些个体的人的光芒,汇聚成了一个时代的亮光”。

王玉珏认为《鸟耘图》是一部“好看”的小说:一是“容易看”,作者除了有作家立场、作家坐标,还有读者立场、读者坐标;二是精彩,文学性强,主题好,可以说是一部女版的《平凡的世界》,是一部“70后”版的《平凡的世界》,“它努力呈现的是主人公人性和生命底色当中最美好的那些部分,这些都属于文学书写中恒久的主题”。

高克芳说,作为“70后”,她在书中看到了自己的影子。她认为这部书具有很强的改编电视剧的底蕴和特质,“首先《鸟耘图》的时代背景是非常有代表性的,目前好像还没有一部电视剧是反映这个时间跨度的;然后是人物的性格鲜明,人物的命运跌宕起伏;此外,故事的展开和节奏也很符合电视剧,情节的饱和度特别高。”

靠自身努力改变命运的精神是相通的

研讨会上,《鸟耘图》作者段玉芝也分享了创作这部小说的历程。她表示,最初产生写《鸟耘图》这个想法,是在七八年以前,“那时候我先后参加了大学、中学同学的聚会,也跟大学时同宿舍的好友深入聊了聊。看到每个人不同的境况,过着不同的生活,我很有感触,就有了写一写70后这一代人的想法。一开始想写群像,比如一个宿舍六个人的生活状态。后来觉得群像不够集中,就把目标锁定在最有代表性和典型性的雀华身上,中间也附带了她宿舍几个人的状况。其实雀华身上有好几个人的影子。当时也不知道怎么回事,一想到雀华,就想起《平凡的世界》里面的孙少安和孙少平,最后我才明白,原来他们的奋斗精神、靠自身努力改变命运的精神是相通的。于是有了大体构思和框架,当时的题目是《雀华》。”

在长时间的构思和运量过程中,段玉芝意识到,不能单纯地写个人的成长,要与时代紧密结合起来,“这期间我爬千佛山,再次到大舜石图园,看到象耘鸟耘的传说的时候,突然觉得雀华的精神其实是有渊源的,于是我就看大舜的传记,研究大舜精神和大舜文化。看完之后,我就把小说的题目改为《鸟耘图》,与中国的优秀传统文化结合起来。”

研讨会最后,段玉芝对各位专家、学者提出的宝贵意见表示了感谢,“希望能在今后的创作中不断突破自我,写出更有深度和广度的作品”。