精华热点

精华热点

文|曾庆伟

民国三十五年(1946年)六月,名满天下的文坛巨擘郭沫若在重庆为他的一个准备离川返汉的学生题赠了一首诗:

一夕三军尽楚歌,霸王垓下叹奈何。

从兹艺事浑无敌,铜琶铁板胜干戈(1)。

郭沫若为其题诗的这个人,是抗战期间在川渝地区演了八年楚剧的一位湖北演员——从一个乡下穷苦孩子逆袭成为楚剧一代宗师的民国仓埠风流人物,亦即在湖北楚剧界有“楚剧慈母”之誉的沈云陔。

沈云陔原名沈祥德,号庆堂,艺名云陔,年少时在乡班演出时曾用十岁红作艺名。20世纪20年代中期以后,沈氏以云陔之名行之于世。

清光绪三十一年腊月二十三日(1905年1月28日),沈云陔出生于黄冈仓子埠周山铺(现称周铺)沈家大湾一户“荒山半寸无遗土”的赤贫人家。据郭沫若于抗战胜利前夕为沈云陔撰写的家谱载,沈云陔祖籍为江西饶州府鄱阳县鼓路埠人。元顺帝至正十一年(1351年),沈云陔远祖沈清三时任宣武将军指挥佥事,举家随军迁至黄冈邬家山,遂在此落户。沈清三便成为黄冈仓埠沈氏一族的一世祖。这支沈氏族谱的辈分排列为:“清亮传宗道,司永大朝龙,文章宜励勤,祥顺基乾礼”。沈云陔为沈清三第十六代“祥”字辈子孙。

沈云陔远祖世代都以诗书传家,也是当地的书香门第,后来也曾出过几个做官的。到了沈氏七世祖沈永清这一代,虽未入仕做官,但家道颇为殷实,此后子孙亦皆习儒业。到了沈云陔祖父沈励修这一代,已是仓埠沈氏的第十四代了。沈励修因屡试不第,便绝意仕途,隐居田园,作梁父之吟。及至咸丰年间,太平天国起义军打到湖北,占据黄冈,清廷调集湘军进剿,战乱连年,遂使沈家的家道中落。因生计维艰,沈励修只得与众兄弟分家另过。沈励修生性仁厚,倾其所有分与兄弟,自己则假陋室以存身。沈励修不善治家,逐渐沦于至困之境,全赖其夫人金氏相夫教子,操持家务,维系一家人活命。沈励修故后,到了沈云陔父亲沈勤坦这一代,已是“无一瓦之复、一垄之植”的赤贫。无田无地的沈勤坦只得靠租种佃田和与人佣工为生。

坐落于武汉市长江新区仓埠街万家大湾的沈云陔故居。2015年5月,新洲区仓埠街几万民众联名向新洲区政府申请修建“楚剧大师沈云陔故里”。7月,新洲区政协委员余文祥、段焰清、黄金旺等联名提出“打造楚剧大师沈云陔故里”的建议。10月,新洲区政府报请上级批准后,将“楚剧大师沈云陔纪念馆”列为文体事业“十三五”规划重大项目,并编于新洲区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要并建成沈云陔故居。图片提供:柳志涛。

沈勤坦娶妻罗氏。罗氏的娘家在离沈家大湾仅一里之遥的周山铺,这是一个有百十余户人家的小集镇。罗氏娘家在周山铺开了家门脸不大的中药铺,罗家虽算不上十分富裕,但一年四季都有活钱进账,这与集镇周边大多数从地里刨食的农民家庭相比,算是很不错的了。后来,罗氏父亲过世,中药铺便由罗氏的兄长继承。

罗氏嫁到沈家,一连生了两个女儿。那个时代的仓埠农村受“不孝有三,无孝为大”的传统思想影响太久太深,乡间普遍认为一个家庭生养女儿再多,她们终将要嫁与夫家,不能作为娘家香火的传人,而男孩才是延续一姓香火的根脉所在。所以,当沈云陔呱呱坠地,中年得子的沈勤坦欣喜不已,他如释负重地感叹道:“苍天有眼,我老沈家一脉终于有后了。”

家无一垄田、半亩地,靠租种一点佃田和帮人打短工的沈勤坦家,生活状态自然不好,一家六口,上有一个久卧病床的母亲,下有两女一子。沈勤坦原有两个哥哥:长兄沈勤学,次兄沈勤埙,哥俩分别各育有一子:沈祥辉和沈祥伸。在沈祥辉和沈祥伸将要成年时,沈勤学和沈勤埙相继离世,沈勤学和沈勤埙遗下的祥辉和祥伸俩堂兄弟,也得三叔沈勤坦、三婶罗氏照应。

为了养家糊口,沈勤坦除了起早贪黑地在租种的佃田里勤扒苦做外,还时常外出为人帮工,于是,一大家子人的吃喝全靠沈妻罗氏张罗操持。白天,罗氏下地干活,晚上则飞梭织布,她克勤克俭,精打细算,总算把一个穷家打理得井井有条,对俩侄儿祥辉和祥伸也尽力照料。多年后,沈云陔回忆母亲罗氏,说她是处于风雨飘摇境况之中的沈家人尚能活命的顶梁柱。哪知天不遂人愿,在沈云陔四岁那年,罗氏再度怀胎,却不幸死于难产,产下的婴儿亦随之夭折。

这下沈家的顶梁柱折了,天塌了,本来就穷困的沈家更是雪上加霜,陷入更为穷困的泥淖。家无隔夜之粮,一家人一年之中难得吃几餐饱饭,受饥挨饿成了这个家族成员的生活日常。万般无奈之下,沈勤坦含着眼泪把小女儿送给别人家做了童养媳,这个小女孩后被折磨致死。

为了一家人能够活命,沈勤坦仍旧经常外出帮人打短工。这样,抚养四岁沈云陔的重担,就由卧病在床的祖母和沈云陔的大姐担起。据沈云陔晚年的回忆,祖母的言传和大姐的身教,对他一生立身处世影响甚巨。多年后,沈云陔由一个没读过几天书的乡下穷苦孩子逆袭成为一代楚剧宗师,追根溯源,沈云陔祖母和大姐对他年幼时的教育关系很大。当年祖母经常教育年幼的沈云孩:不能因家穷而没有志气,我们穷,不能跟人比家当,但是要跟人比志气。天生一人,必有一路。只要你立志发奋,不管做哪一行,一定要把事当事,要做就要做得比别人出色,你就会走出一条自己的路来。

祖母这句“把事当事”的话,刻在了沈云陔的脑海深处,让他铭记了一辈子,也受益了一辈子。

在困顿的生活中,沈云陔长到了六岁,已到了应该读书开蒙的年龄,他的祖母和大姐都希望沈勤坦将他送进私塾开蒙。沈家东拼西凑,送给周姓塾师一点“束脩”(当时孩童上私塾的学费)后,沈云陔算是入了学堂,但没到两年,塾师周先生因妻病重,辞馆回家,这家私塾沈云陔就上不成了,上别家的私塾吧,沈家又实在无力负担学费,于是沈云陔不得不辍学了。无书可读的沈云陔当时病了一场,高烧两天,昏睡不醒。生于穷困之家,无学可上的八岁孩子,终究得面临残酷的现实,屈从于现实,为了给大人分忧,沈云陔白天给人放牛,晚上跟着大姐学习织布,这样多少有点收入,也算他没白吃家里的两碗粗茶淡饭。

二

黄冈仓子埠周边,是传统的棉花产区,因此,纺纱、织布成为当地农家日常生活中的重要内容,也是他们传统的经济收入来源之一。

在周铺一带,因各户农家的境况有所不同,织布和销售棉布的方式也迥然有别,通常情况有二:一是拥有土地多,棉花种植面积较大的人家,棉布以自产自销为多,即用自家种植的棉花纺线织布,然后将布匹出售。这样的织户,卖布的收入相对丰厚;二是自己没有土地或者土地很少,棉花种植也少的织户,主要从周铺集镇上开设的花号预领棉花,回家后把棉花纺成线织成布匹,然后将织好的布匹换算好价钱去花号还清预领棉花的钱款。通常情况下,织户除去交给花号的棉布外,尚有稍许的棉布结余,他们可以将结余的棉布在集镇上自行售卖或者卖给花号。本质上,这类织户所赚的只是极少的织布工钱而已。沈家连半亩土地都没有,属于仅只赚点织布工钱的一类。

沈云陔母亲罗氏在世时,做事手脚麻利,是湾子里有名的织布能手。沈云陔大姐继承了母亲纺纱织布的技能,而且青出于蓝而胜于蓝,纱线纺得条干均匀,棉布织得细密平整。沈云陔辍学以后,先是白天帮人放牛,后来便整天跟着大姐学习织布。每当周铺逢集开市之日,大姐就与乡邻结伴去赶周铺的早集,沈云陔往往会被大姐带在身边一同前往。沈云陔大姐的想法是,如此这般,一来可以让小弟了解熟悉怎样从花号预领棉花,怎样将棉布与花号交割的基本程序。二来也让他在集市上玩耍玩耍,毕竟爱玩是小男孩的天性,让小弟在集镇逛逛,可以让过早承受生活压力的小弟放飞一下自我。

又到了一个赶集的日子。沈云陔随大姐早起到了周铺集镇,等花号一开门,大姐便迅速地将布匹交割完毕,结算工钱,接着又领了棉花,并将棉花暂时寄放在花号柜上。她领着沈云陔来到街头一处较为宽敞的地方,这里是乡民约定俗成做小买小卖的集市,她要将带来的自家种植的一些土产卖掉,以便换点打油买盐的活钱。她占据一块地方,很快将土产摆好之后,随手给了沈云陔两枚小钱,让他在小吃摊上买点零食吃,并嘱咐他不要走远,待她把土产卖完即赶紧回家。

周铺集市人来人往,川流不息。集市的一端,赶集的人们密密匝匝地围成一个圆圈,一阵阵锣鼓和歌唱声从人群中传出。沈云陔挤进人群,看见圈子中间空地上有三个人正在演戏。这三个人都是男的,其中一人将脸涂红,身穿农妇衣衫,头上包着青布头巾,在中间表演,其余二人则一人击鼓,一人兼打锣、钹、小锣三样乐器,他们演的是在仓埠一带颇为流行的黄孝花鼓戏。1927年后,这种花鼓戏被改称为楚剧。当然,这是后话。

这里有必要多说几句花鼓戏的形成与流变。据《楚剧大师沈云陔》一书载,这花鼓戏是农民劳作的产物,最早起源于湖北黄陂、孝感一带的农民在田间劳作时所唱的歌谣,插秧有插秧歌,车水有车水歌,一唱众和,藉以调剂精神,解除疲劳。旧称“哦呵腔”,后来发展成高跷、采莲船。每逢节日喜庆,以此迎灯赛会,酬神还愿,被称之为“跳花神鼓”,进而又去掉了高跷,改为坐唱,后来逐渐又发展成在广场和简单搭就的草台上演唱,所演节目多为民间故事,运用平实质朴的语言,表达平民的喜怒哀乐,使他们的感情能得到宣泄而引起共鸣,因而深受广大劳动群众的欢迎(2)。

据《楚剧志》载,花鼓戏先是农民自娱自乐,后来逐渐形成一些业余和半职业的班子,作流动性演出。据楚剧和东路花鼓戏老艺人回忆,鄂东流行“跳花鼓神”(麻城谓“唱神戏”)。黄孝花鼓戏常演的单边词“八仙庆寿”,又名“庙腔”。鄂东的灯会和庙会活动孕育了花鼓戏、采茶戏。在田畈歌曲(莓草锣、秧田歌)和民间歌舞的基础上,逐渐形成鄂东花鼓戏、采茶戏的“当家腔”(主腔)——哦呵腔,发源于麻城县北境风波山麓的举水,这条河的流向为自北向南,流经黄冈县旧州(今名新洲,属新洲县),于举口注入长江。当地群众习惯上以举水为界,将河东的花鼓戏称东路花鼓戏,将河西的花鼓戏称西路(黄孝)花鼓戏。东路花鼓戏的东腔和黄孝花鼓戏的迓腔,起初即名哦呵腔。这种民间戏曲声腔的演唱形式为锣鼓伴奏、人声帮腔、不托管弦,帮腔时多有哦呵、哦呵的衬字,故名哦呵腔。黄孝花鼓戏的哦呵腔用黄陂一带的语音演唱,后称为迓腔,何时始称迓腔,年代不详(3)。

倒水(举水河支流)两岸素称戏剧之乡,倒水河畔的仓埠人对戏剧情有独钟,日久天长,学唱成风,特别是楚剧,老少皆宜。仓埠街东濒倒水河,西接黄陂区六指街道,南邻阳逻开发区,北邻红安县太平桥镇。从地域上看,仓埠位于举水之西,当地流行的花鼓戏属西路花鼓亦即黄孝花鼓。

后世所称的楚剧由花鼓戏演变而来,清末时已盛行仓埠农村。农民自发组织许多“厢班”,俗称“草台班”,班有班主,通常情况,一个班子往往只有七八个人,故戏班中有“七紧八松九偷闲”之谓,即班子只有七人,人手就显得紧张;若班子有八人,则演出的支配就显得比较流畅;倘班子有九人,则应付演出就比较宽余了。班子闲聚忙散,自由组合。后来,戏班子的规模逐步扩大,人多时,可由十到二十人组成,民国九年(1920年)至中华人民共和国成立初期,仓埠先后有尤氏、陈氏、萧氏班闻名乡里。每年正月、端阳、中秋,仓埠城内绅商发起唱“会戏”,搭起高台,邀约乡班演出。

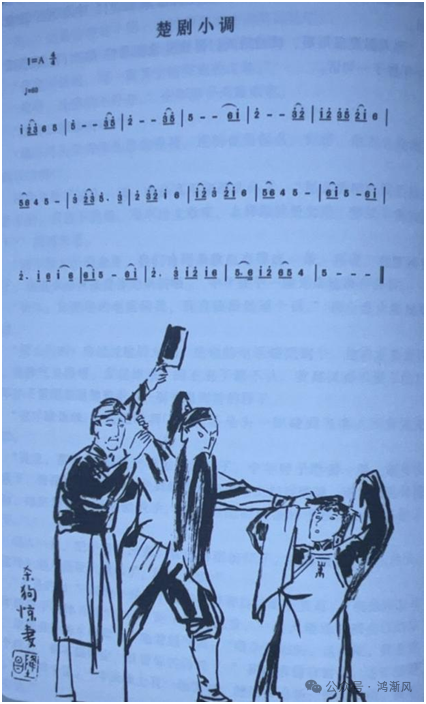

楚剧小调。图片来源:鲍红志著:《楚生》

沈云陔在周铺集上看到的这个花鼓戏班,显然是“草台班子”中的草台,设备简陋,人手没有几个,几个人既能表演,又能敲锣,打鼓,你唱我打,你打我唱,一个人顶几个人用。这个戏班当时演的是独角戏《小媳妇回娘家》。这是一曲小戏。戏一演完,扮演小媳妇的演员便平端着一面破锣,朝着看戏的观众们行礼收钱。沈云陔情不自禁地走到“小媳妇”面前,将大姐给的两枚小钱丢在破锣中。他的这一举动,让演员连连行礼,引起周围观众的一阵掌声。

这是沈云陔与楚剧的第一次邂逅。回家的路上,他一言不发,沉浸在《小媳妇回娘家》的剧情里不能自已,戏中的小媳妇与他二姐的遭遇何其相似,他感觉好像就是照着他二姐的经历演的,他幼小的心灵受到了一次剧烈地震憾!楚剧的种子就这样种进了沈云陔的心田。

自从看了《小媳妇回娘家》以后,这花鼓戏对沈云陔便产生了极大吸引力,每次赶集,沈云陔有戏必看,乐此不疲。沈云陔戏看多了,便瞧出了些演戏、唱戏的门道:演花鼓戏,是“台”上的角色每唱一句,“台”后的伴奏人员便要“帮腔”,并伴之以锣鼓。当时花鼓戏演出剧目不多,曲调也不复杂,看戏久了,沈云陔对这些曲调有了一个大致的印象。在集市上他又一次看《小媳妇回娘家》,看到动情处,他竟情不自禁地放开嗓子,参与了“帮腔”。他那甜亮高昂的童音一出,顿时把满场观众给震住了,也把场上的演员给惊呆了。大家不约而同地把目光聚焦在沈云陔身上,纷纷议论说:“这伢的嗓子真好听”,“这伢要是唱戏,肯定会红!”在人们指指点点的议论声中,沈云陔红着脸走开了。

这是沈云陔第一次唱戏,虽然是站在人群中作为观众中的一次“帮腔”,但毕竟是在众人面前亮开喉咙唱了花鼓戏。这当是沈云陔日后六十余年唱戏生涯的肇始。

沈云陔在周铺集上为花鼓戏班演戏“帮腔”的这一幕,被一位同湾的乡亲看到了。这位乡亲回到湾里,说沈云陔如何会唱戏,他唱戏如何好听,观众们如何喜欢,等等,他这一番添油加醋地演绎,让沈云陔会唱戏的消息,很快就传遍了沈家大湾。于是以后在闲暇时,沈云陔经常在湾子里头唱戏,日子长了,他唱戏的名头越传越响,越传越远。

周铺一带的农民,久有爱戏的传统,每逢年节喜庆,看戏就成了他们不可或缺的娱乐内容。沈家大湾在农闲时节,便从湾里挑选几个小孩,聚集起来,请乡班中的闲散艺人来湾子里教孩子们几出小戏,然后小孩们则按艺人所教,依葫芦画瓢地照搬演出。沈云陔总是沈家大湾学戏的首选人物,也是演戏的“最佳演员”。这大概是沈云跟着花鼓戏艺人正经八百学戏的开始。

一来二去,沈云陔不仅在沈家大湾唱戏,与沈家大湾临近的湾子也接他去唱戏。当然,不管沈云陔在哪个湾子里唱戏演出,都没酬劳,但讲礼性的乡人,饭还是要管沈云陔一餐的。

有一个农闲时节,周铺街上的人来接沈云陔去演戏,这在沈家大湾的乡亲看来,是件很让沈氏一族提气长脸的大好事。但不是每个人都这么认为这是件好事,甚至有人认为这是件丢了祖宗十八代脸面的大丑事,这个人就是在周铺集市上开中药铺子的沈云陔的舅舅。

从沈家大湾到周铺集镇有一个必经路口,沈云陔的舅舅拿着一把锄头,拦在这里,等沈云陔和沈家大湾一行青年后生走近,便破口大骂起来:“祥德!你这辱门败户的东西,你好人不当做戏子,把祖宗八辈的丑都丢尽了,你还要到周铺来唱戏,叫我这张老脸往哪里放?你今天要敢在这里唱,我就一锄头把你挖死!”

沈云陔舅舅的言行举动,惹毛了随同沈云陔前来周铺看戏的一众沈姓年轻后生,后生们把沈云陔护在身后,历数沈云陔的这位舅舅从未接济过穷苦沈家的事实,还指沈云陔舅舅的鼻子说:“你做的事情哪有一点像是沈云陔的亲娘舅?”沈云陔的这位舅舅说不过这些后生,气急败坏地拉横说:“我不管三七二十一,只要祥德敢在周铺唱戏,我就一锄头把他挖死!”

这句狠话激怒了与沈云陔一同前来、长得虎背熊腰的一位青年,他大声吼道:“来,你试下,你只要敢动祥德的一根汗毛,我就敢放把火把你的中药铺子点了,你信不信?”

真是鬼神怕恶人。本来沈云陔的舅舅来势汹汹,但遇上一个比他气势更盛的青年后生,他马上蔫了。他想骂,骂不赢这些青年后生,讲斗狠打架,又根本不是他们的对手。如此情境,沈云陔的舅舅也只有一条路可走:荷叶里面包鱔鱼——溜之乎也。

在这场冲突中,沈家大湾的乡亲对年幼的沈云陔的护卫,对花鼓戏的热爱,让沈云陔心头的暖意终化成对故乡的一往情深,这种怀乡之爱终生在他的血管里汩汩流淌。

三

在沈云陔10岁那年,他的年满20岁的大姐出嫁了。仓埠乡下的风俗,男孩女孩打小就会订亲,男婚女嫁,皆以遵“父母之命,媒妁之言”为正途。所以沈云陔大姐自幼也是订的娃娃亲,男方姓金,是沈云陔奶奶金氏娘家的侄儿,沈家与金家其实是曲里八拐的亲戚关系。金家后来落户武昌,与沈云陔大姐订了亲的男子在武昌的织布局当工人。金姓男子曾在某个中秋节时到过沈家送节礼,沈家姑娘从门缝中看到过这个未来的姑爷,其长相难看,举止粗鲁,脑子似乎也不太灵光,简单讲,这个男人身上几乎没有一处能让长得眉清目秀,又有一双巧手的沈家姑娘满意,失望之极的沈家姑娘就向父母提出毁除婚约,但在根深蒂固的旧传统束缚之下,沈云陔的父母不能也不敢向金家提出解除女儿与金姓男子的婚约。于是,心不甘,情不愿的沈家姑娘,在一拖再拖之后,还是不得不嫁与夫家。

自大姐出嫁后,年少的沈云陔陡然失去了依靠大姐的肩膀,郁郁寡欢,做什么事都提不起精神,也不说话,眼睛盯着灰色的天空,一看就是大半天。

嫁与夫家的沈家姑娘,婚后亦进了其夫所在的工厂。后来她打听到工厂要招收童工,她认为城里发展机会多,如果沈云陔能在工厂里做事肯定要比呆在乡下老家强,于是求人告保地给沈云陔报上了名,厂方也同意让沈云陔进厂当童工。消息传到沈家大湾,沈云陔高兴得手舞足蹈,恨不得立刻飞到姐姐的身旁。这一年,沈云陔12岁。

由于沈云陔年龄太小,又没出过远门,沈勤坦便让侄儿沈祥伸送沈云陔去了武昌。

沈云陔住在姐姐、姐夫家。在织布工厂做童工非常辛苦,但下工回来,沈云陔能和大姐在一起,心里感到安宁和满足。但是,这样的日子,沈云陔却没过多久即遭遇变故,因为已近年关,工厂放了年假,沈云陔在回乡过年的路上,没想到被一颗锈钉子扎伤了脚,伤口被感染,回家后发起了高烧,且一直不退烧,致使他延误了上工的日期,工厂将他除名。不得已,他只好含着眼泪离开大姐,卷起铺盖回到沈家大湾。沈云陔在武昌织布工厂不足一年的童工生涯,就此结束。

身单力薄的沈云陔回到老家,既不能种田,织布也不熟练,又无学可上,心里茫然得不知所以,他不知道命运之舟会将他载向何方?

常言说,穷人的孩子自有天照应,上帝给人关上一扇门的同时,一定会帮人打开另一扇窗。一日,有一个叫李玉荣的人来沈勤坦家串门,从此改变了沈云陔人生的发展轨迹。

这李玉荣并不是周山铺人,但因与沈家大湾的某家有亲戚关系,时常到沈家大湾走动,就与沈家大湾的多户人家熟络。论辈分,他得管沈勤坦叫表叔。李玉荣生性喜欢玩耍,年轻时便投入戏班,以唱花鼓戏为业。李氏所在的戏班实际上是半职业性质,农闲演戏,农忙散班回家种田。李玉荣家也是田无半垄地无两分的赤贫,每到散班之时,就邀约两三人,四处流动唱“沿门花鼓”,勉强混口饭吃。久在江湖飘游的李玉荣听闻沈云陔演戏扮相好,唱戏又有一副高昂脆亮的好嗓子,便产生了动员沈云陔出来同他一起唱戏的念头。

寒暄过后,切入正题。没相到李玉荣一提出让沈云陔跟他一齐唱戏的要求,就点燃了沈勤坦的火药桶,惹得这个老实人怒火万丈,表示坚决不许沈云陔去做“戏子”。沈勤坦这火发得有点大,但如果站在他的角度看,这火发得也不是没有道理。几千年的传统中国社会,总是把人分为三六九等,士农工商,依次往下排列,商人在最下层。而“王八戏子吹鼓手”更是等而下之,备受岐视。最被侮辱的是,从事唱戏的人,生前不被录入家族族谱,死后不能埋入祖坟。像沈勤坦这么一个脸朝黄土背朝天的从地里刨食的穷苦农民,被中国传统文化影响半生,观念的固化自不待言。现在李玉荣要他的儿子一脚踏入“戏子”这个贱业,他认为是辱没了老沈家的先人门风,丢人现眼。试想,这事他能让沈云陔去做吗?此为其一。其二,那个在周铺开中药店的舅兄,也就是沈云陔的舅舅,曾因沈云陔在周铺集镇上唱戏而怒骂沈云陔,与沈家大湾的几个青年后生起了冲突,并被他们连骂带吓地轰走,窝了一肚子邪火,后来他只要碰上沈勤坦这个老实巴交的妹夫,总会将沈勤坦训斥一顿,来发泄一番胸中的怒气。因此,沈云陔唱戏的事,便在沈勤坦心理上造成了难以平复的伤痛,他就好像自己做贼时被人逮住了一样,总是心里发虚。为了免受舅兄之辱,他每每上周铺集镇赶集,宁愿弯上一脚多走几步路,也不打舅兄开的药店门前过。

李玉荣到底是长年在各个乡镇码头打滚讨生活的“老江湖”,不管沈勤坦是怎样地火冒三丈,他的笑意却一直挂在脸上,说话的口气依然还是很柔和,语调平稳,语速也不急不徐,但归根结底还是一句话,劝沈勤坦让沈云陔与他一起出去唱戏,不要耽误了沈云陔的前程。

中国有句老话说,说者无意,听者有心。沈勤坦因李玉荣提出让沈云陔与其一起唱戏而大动肝火的情景,被躺在床上的母亲全都看见、听见了。这个颇明事理的老妇人,在李玉荣告辞后,便找沈勤坦说话。

她在听了沈勤坦不同意沈云陔出去唱戏的这理由和那理由后,掷地有声地说:“你说的这些事,我都想过了。你想想,我家度日艰难谁又管过?祖宗管不了,亲戚不愿管,靠人不如靠己。唱戏是自食其力,只要自己端端正正做人,有什么好怕的!世上人分三六九等,业无高低贵贱,我看那些奸臣贪官,还不如一个纯良的百姓!”母亲的坚定态度和一席话语,打消了沈勤坦的诸多顾虑,他终于同意沈云陔去乡班唱戏了。

晚年沈云陔在回忆自己的祖母时,曾感叹地说:祖母是他一辈子的人生导师,她教导自己如何做人,如何做事立身。试想,如果当时没有沈云陔的祖母替少年时的他作出人生道路的选择,日后哪里会有什么楚剧大师沈云陔!

从此,12岁的沈云陔开始在花鼓戏乡班演出谋生。

(未完待续)

责编|糊汤粉

【注释】

(1)《中国戏曲志·湖北卷》编辑委员会、武汉市文化局:《楚剧志》,中国戏剧出版社1993年11月版,第167页。

(2)沈建国、沈建武著:《楚剧大师沈云陔》,湖北科学技术出版社2016年8月版,第18页。

(3)《中国戏曲志·湖北卷》编辑委员会、武汉市文化局:《楚剧志》,中国戏剧出版社1993年11月版,第1页。

【作者简介】

曾庆伟:作家、文化学者,江汉大学武汉研究院特聘教授、湖北楚菜研究院特聘研究员、国家级非物质文化遗产代表性项目评审专家。已出版《荆楚味道》《味蕾上的乡情》《楚天谈吃》《武汉味道》《武昌老味道》等著作多部。