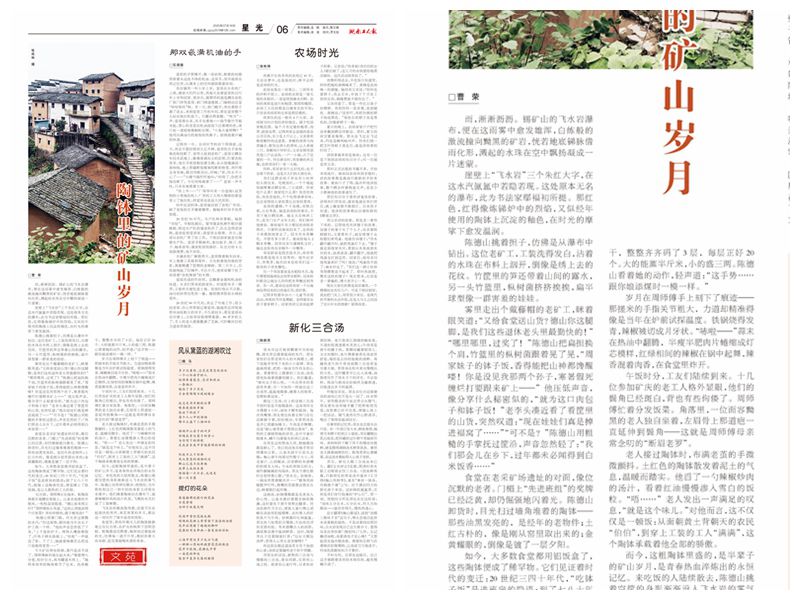

陶钵里的矿山岁月 (该文发表在“湖南工人报”)

陶钵里的矿山岁月 (该文发表在“湖南工人报”)

作者/曹荣

播音/海的女儿

雨,淅淅沥沥。锡矿山的飞水岩瀑布便在这雨雾中愈发雄浑,白练般的激流撞向黝黑的矿岩,恍若地底锑脉借雨化形,溅起的水珠在空中飘扬凝成一片迷蒙。

崖壁上“飞水岩”三个朱红大字,在这水汽氤氲中若隐若现——这处原本无名的瀑布,因书法家鄢福初先生的一纸墨宝,从此有了魂魄。那红色,红得像炼锑炉中的烈焰,又似经年使用的陶钵上沉淀的釉色,在时光的摩挲下愈发温润。

陈德山挑着担子仿佛是从瀑布中钻出,这位老矿工的工装洗得发白,沾着的水珠在布料上洇开,倒像是绣上去的花纹。竹筐里的春笋还带着山间的露水,另一头竹篮里,枞树菌挤挤挨挨,扁半球型像一群害羞的娃娃。

雾里走出个戴藤帽的老矿工,眯着眼笑道:"又给食堂送山货?德山你这腿脚,是我们这些退休老头里最勤快的!""哪里!过奖了"陈德山把扁担换个肩,竹篮里的枞树菌跟着晃了晃,"周家妹子的钵子饭,香得能把山神都馋醒喽!你是没见我那两个孙子,寒暑假死缠烂打要跟来矿上——"他压低声音,像分享什么秘密似的,"就为这口肉包子和钵子饭!"老李头凑近看了看筐里的山货,突然叹道:"现在娃娃们真是掉进福窝了......""可不是?"陈德山用粗糙的手掌抚过筐沿,声音忽然轻了,"我们那会儿在乡下,过年都未必闻得到白米饭香......"。

食堂在老采矿场遗址的对面,像一位沉默的老者。门楣上“先进班组”的奖牌已经泛黄,却仍倔强地闪着光。陈德山卸货时,目光扫过墙角堆着的陶钵——那些油黑发亮的,是经年的老物件;土红古朴的,像是刚从窑里取出来的;金黄耀眼的,倒像是镀了一层夕阳。

如今大多数食堂都用铝饭盒了,这些陶钵便成了稀罕物。它们见证着时代的变迁:三四十年代,“吃钵子饭”是进班房的隐语;到了七八十年代,能端上这陶钵吃饭,便是捧上了铁饭碗,是让人眼热的工人阶级。

灶台前,周师傅正在淘米。粗陶饭钵敦实地蹲在案板上,山泉水泡着的早稻米,一粒粒晶莹剔透。“德山叔来得正好!”周师傅抬头笑道,“这些山货能添两个历害菜!笋丝炒腊肉,菌子瘦肉汤!” 。

陈德山倚着门框,目光穿过蒸腾的水汽:“你这架势,跟你娘当年在女子炉工班一个样。”他的声音忽然低了下来,“上千度的炉子,烤得人嘴唇都裂了,汗珠子掉在铁板上,‘滋啦’一声就没了影。下了工,她就爱琢磨怎么把这口饭做得更香……” 。

今天矿区停电检修,蒸汽是送不成了。周师傅麻利地生起火来:“柴要劈八分宽,松针引火,再用罐道木续上。”她将库房里的陶钵都寻了出来,洗净擦干,整整齐齐码了三层,每层正好二十个。大的能蒸半斤米,小的盛三两。陈德山看着她的动作,轻声道:“这手势……跟你娘添煤时一模一样。”

岁月在周师傅手上刻下了痕迹——那搓米的手指关节粗大,力道却精准得像是当年在炉前试探温度。铁锅烧得发青,辣椒被切成月牙状。“哧啦——”蒜末在热油中翻腾,半瘦半肥肉片蜷缩成灯芯模样,红绿相间的辣椒在锅中起舞,辣香混着肉香,在食堂里炸开。

午饭时分,工友们陆续到来。十几位参加矿庆的老工人格外显眼,他们的鬓角已经斑白,背也有些佝偻了。周师傅忙着分发饭菜。角落里,一位面容黝黑的老人独自坐着,左眉骨上那道疤一直延伸到鬓角——这就是周师傅母亲常念叨的“断眉老罗”。

老人接过陶钵时,布满老茧的手微微颤抖。土红色的陶钵散发着泥土的气息,温暖而踏实。他舀了一勺辣椒炒肉的汤汁,看着红油慢慢渗入雪白的饭粒。“唔……”老人发出一声满足的叹息,“就是这个味儿。”对他而言,这不仅仅是一顿饭:从面朝黄土背朝天的农民“伯伯”,到穿上工装的工人“满满”,这个陶钵承载着他全部的骄傲;

而今,这粗陶钵里盛的,是半辈子的矿山岁月,是青春热血淬炼出的永恒记忆。 来吃饭的人陆续散去,陈德山挑着空筐的身影渐渐没入飞水岩的雾气中。陈德山突然停住脚步,恍惚间,当年那些和自己一样年轻的身影又浮现在水雾中:他们捧着陶钵站在瀑布下,就着辣椒炒肉的汤汁扒饭,飞溅的水花打湿了工装裤脚。

飞水岩的激流轰鸣着,却盖不住此起彼伏的笑声,再苦再累的岁月,都在这一刻化作了钵中晶莹的饭粒。

食堂里,那些所剩无几的陶钵静静地立在灶台旁,在炉火的映照下忽明忽暗——油黑的像是夜,土红的像是黎明,金黄的像是正午。粗陶器皿沉默着,釉面却泛着温润的光,仿佛每一道开片里,都封存着大块朵颐、蓝花菜碗喝米酒的青春。