冰火间的历史回响

——简评二月梅《虎头要塞:对日寇的最后一战》

宋俊忠

我们刚刚读罢《大辫子姑娘,您在哪里?》,还沉浸在百万雄师横渡长江天险,以摧古拉朽之势荡涤蒋家王朝的腐朽统治的英雄壮举之中,高产而又高水平的军旅作家二月梅先生,又把一篇重磅大作《虎头要塞》呈现在读者面前。作为编者第一读者,我先睹为快,也在深深地感动之余,写下了这篇读后感言。

当二月的梅枝在书案轻颤,虎头要塞的寒风却穿透纸背扑面而来。二月梅先生这篇《虎头要塞》与其说是散记,不如说是当代国人寻找历史胎记的一阕史诗。他以行脚丈量八十载沧桑之程,又以心灵秤量血火相融的岁月,在乌苏里江畔为我们捧出了一片滚烫的历史切片。

历史之厚重,常使文字不堪承载。然二月梅妙在将个人“螺丝钉遇磁铁”的微观心绪与抗战胜利的宏观背景交织,如丝如缕地牵引我们深入迷宫般的虎头要塞。在他笔下,绿皮列车哐当的节奏与地下工事的阴森回响互为和鸣——这恰是一部沉雄的叙事曲中最精妙的前奏。我们跟随着他“抚摸历史创口”的虔诚足迹,由“阴风扑面”的坑道到澄澈开阔的乌苏里江岸,如同经历一场从历史黑暗向人文光明的精神洗礼。

二月梅的笔墨如一把精密的解剖刀,层层剖开了虎头要塞这块历史硬核的复杂肌理。

他以诗人对万物的柔情凝视,把冰冷的史实化为灼热的血肉印记:松嫩平原的“绿毯”与华北平原的“脉络”是山河的呼吸;虎头要塞的钢筋水泥里分明有“数十万劳工脚印冻成的暗红斑痕”——那些把花岗岩山体“凿成蜂窝”的不知名英雄们,从此在历史的殿堂中有了具体的面容;地下迷宫“毒气储藏室无形的死亡气息”与地面“染红黑土的苏军鲜血”,构成法西斯反人类本质的无声控诉。

更为可贵的是,作者在宏大叙事中以史家担当挖掘真相。

当他对抗联战士王柯巴、刘国昌深入虎穴获取日军隧道图纸的细节描写,对第88旅290名战士炸毁“亚洲第一炮”的情境重绘,他实则在填补某些集体记忆的裂隙。他让世界看见虎头要塞争夺的血色战场背后,中国军民用智慧与勇毅织就的另一条隐形战线。这段笔墨在当代有着独特的价值——俄罗斯总统普京那句“中国牵制了日本军国主义者的庞大兵力”,在虎头要塞的实地书写中得到了最坚实的注脚。

作者笔锋行至要塞血战的叙述时,陡转如大江决堤。他将苏军攻坚的惨烈与日军顽抗的疯狂谱写成冰火交错的生死交响:当“成捆的手榴弹、炸药包,以及令人闻风丧胆的火焰喷射器”被塞进射击孔,“烈焰咆哮着席卷坑道深处”,瞬间烧灼着读者的神经——这已不是历史书写,分明是文明与野蛮的战场在今日的复活。尤其当写到日军在8月15日天皇宣布投降后,因通讯中断仍困兽犹斗十一日,人类深陷战争异化的荒谬悲剧震撼人心——这最后的负隅顽抗本身,已成“二战”终结最富反讽意义的象征性结语。

二月梅的文笔如铁如血亦如诗。

其文字密度之高令人惊叹:军事地形分析精准如沙盘推演;战略价值阐述深入将帅帷幄;更有那“碉堡如蘑菇般钻出丘陵”“反坦克壕似巨大犁痕”的形象表达,使文字具有青铜质感——历史在此获得艺术的永恒凝固。其结构层层展开的叙事策略也颇为巧妙:王先生作为“活体教科书”的引入,如同架设一座知识的引桥,使读者稳步走向历史的深邃内核。

猛虎山顶的“第二次世界大战终结地纪念碑”在文末成为照彻全篇的灯塔。当作者将白菊花轻放在花岗岩碑座时,他致敬的不只是要塞上“伤亡千余”的苏军士兵,更是那消逝于冻土中的无数中国无名劳工。“乌苏里江无声奔流”,水光潋滟中凝固着历史的创痛与新生——这一场景的强烈意象,构成了全篇思想的支点:和平并非岁月静好的自然馈赠,而是需要“千万生命鲜血浇筑的易碎品”。

当历史成为遗忘的牺牲品,现实便是没有灵魂的躯壳。

二月梅站立于八十年的历史回音壁前,他的《虎头要塞》发出的是穿越时空的叩问:为何在和平的阳光刺眼时刻,我们仍需“凝望地下三十米幽暗坑道里那永远无法洗净的血痕”?这“大地深处永不愈合的伤口”不是历史的负累,而是支撑民族精神的脊梁。唯有时时摩挲这冰冷的碑文,让虎头要塞的风声浸透灵魂,一个民族才能摆脱历史健忘症,真正“在记忆中变得强壮”。

二月梅的步履虽始于济南,心魂却已永远镌刻在乌苏里江畔那片浴血重生的土地上——他的文字正是指引我们重返精神源头的星光坐标,提醒一代代后来者:唯有当“隐秘伤口”的痛感长在,和平的霞光才不会消逝于遗忘的暗夜。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

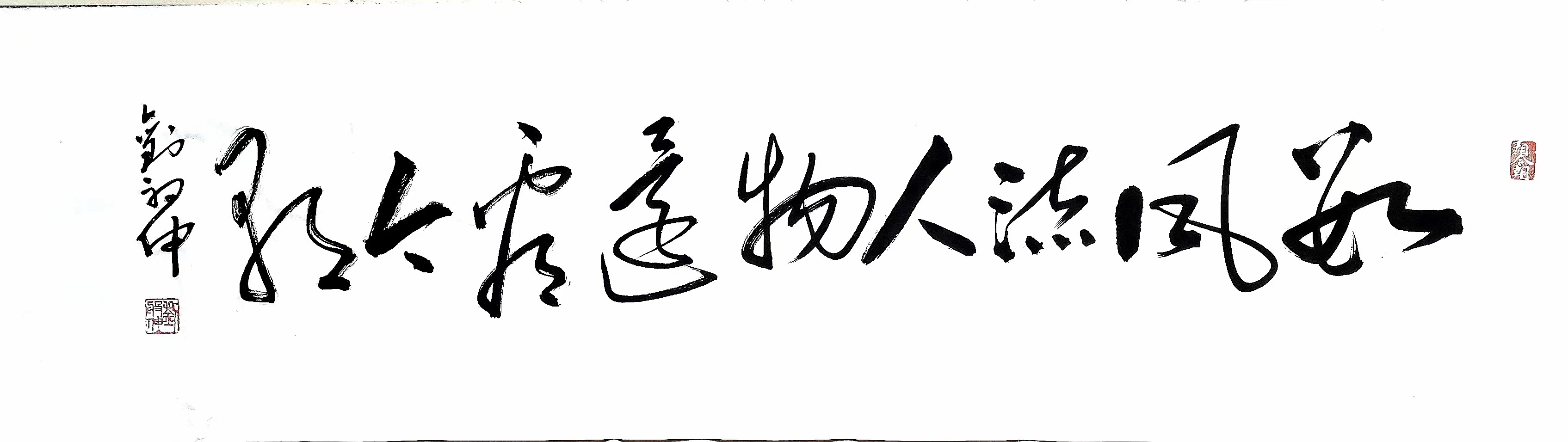

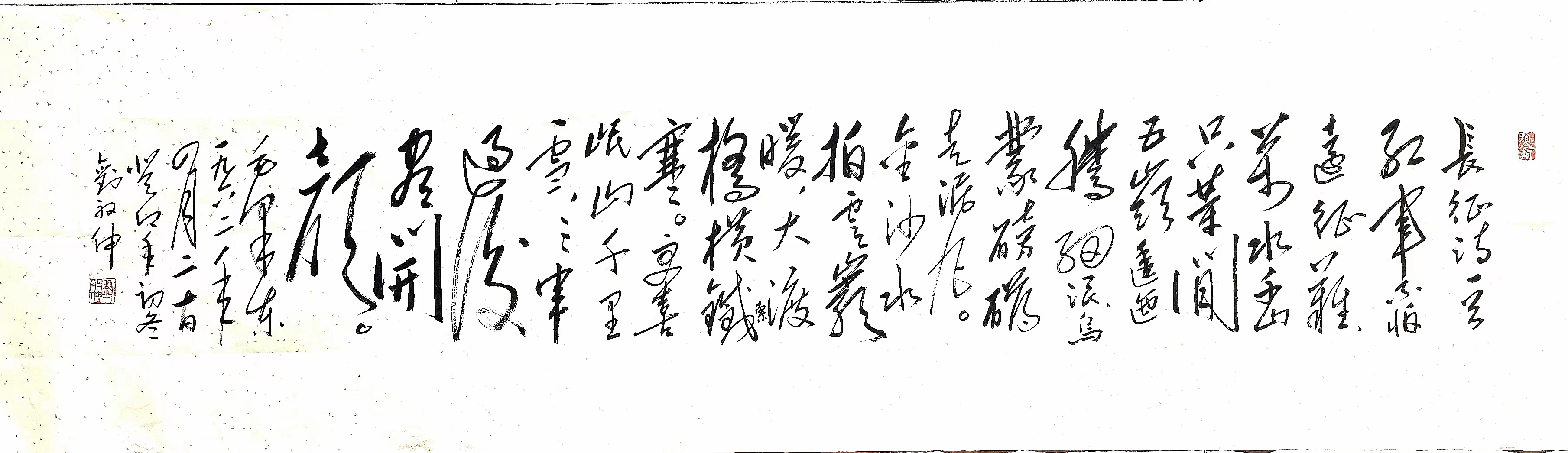

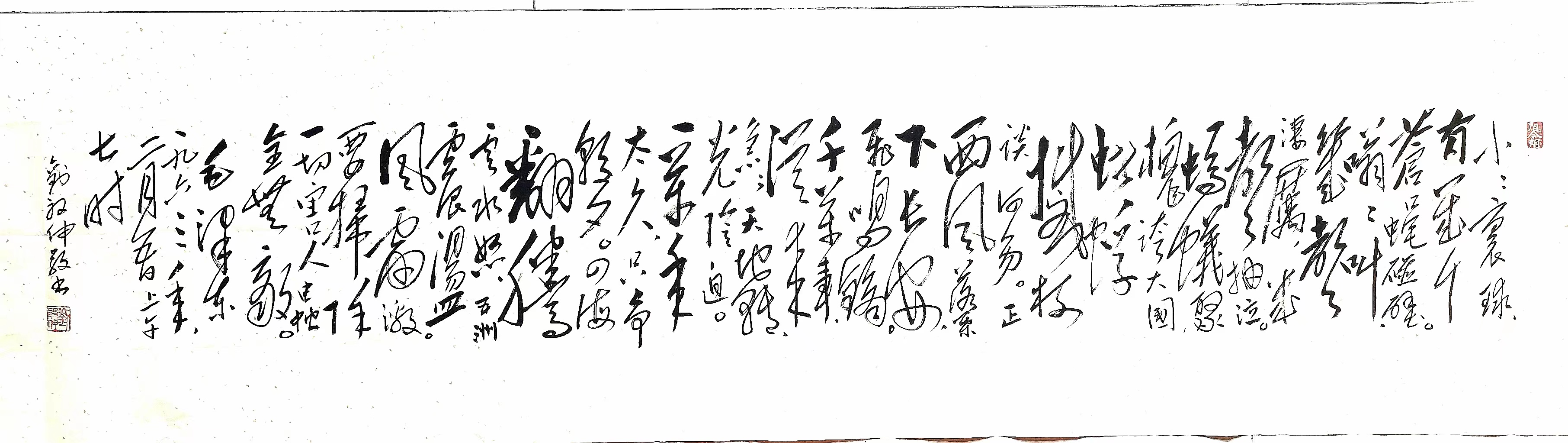

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版