精华热点

精华热点

斜沟铭记

贫穷如冬夜的寒风刺骨, 六七十年代,共和国的伤, 他,在艰难中蹒跚起步, 父亲早逝,家如飘零的叶。

小女儿在定西时常望, 照顾不断,亲情如长江, 唐彦森啊,你的名字亮, 在斜沟村,历史丰碑上。

一、

《鹧鸪天·忆少年贫寒》

草舍初年苦雨频,工分难换米粮新。

父梁早折千斤重,兄担初承百味辛。

衣蔽体,腹空鸣。借粮途上印痕深。

寒门子弟书缘断,只为全家灶有温

二、

《踏莎行·执教斜沟》

村校斜沟,寒窗几度。车铃摇碎霜晨路。

五里烟尘五里风,杏坛点化求知目。

粉笔书春,青灯映暮。微薪尽付家中釜。

黉门暂别意难平,前程又向新程赴。

三、

《破阵子·村务赤心》

大队新承案牍,党徽初映丹忱。

铁臂移山修山路,茧手扶犁共晓昏。

十年公仆身。

继文同砥砺,有录共耕耘。

算珠响彻分粮夜,赤帜飘扬致富门。

乡情烙骨深。

四、

《定风波·包产春回》

惊蛰雷声醒冻塬,东风终度玉门关。

包产到户生机焕,且看,仓盈囤满笑声喧。

半世饥寒成旧忆,足矣!薄田三亩胜桃源。

儿女渐成新羽翼,欣慰,新苗争坼陇云青。

五、

《行香子·晚晴含饴》

迁寓新城,根恋乡坪。古稀身,垄亩犹耕。

十年九旱,粒米关情。是口中粮,心中念,命之藤。

霞彩天涯,亮映州城。更欣看,幼树峥嵘。

双孙膝绕,书卷声清。乐朝驮旭,暮驮星,驮平生。

《粮仓》

斜沟的土路总在车轴里打转,

工分册上的墨迹比锄头更沉重。

父亲把名字埋进六零年代的雪,

他弯腰拾起,

竟成了全家的屋檐。

粮袋漏下的月光喂饱了叹息,

十四岁的笔悬在高中门槛。

粉笔灰簌簌落进课桌的裂缝,

他攥紧犁把,

把四个弟妹的名字种进课本。

包产到户的契约在指间返青,

麦芒刺破公社的薄雾。

他推着自行车,

推过王有录的田埂,

推过杨继文的山梁,

推出一片结穗的印章。

如今县城阳台盛放奶声奶气的晨昏,

他用老家的旱地丈量余生。

定西的云朵捎来小女儿的眺望,

而粮仓始终醒着,

装满未磨的星群。

粮仓始终醒着,

吞吐七十载霜尘;

它认得每粒熬过旱季的种子,

记得每道补丁里隐忍的春天。

当孙辈在课本里翻越他未竟的山岭,

仓廪深处,有根须正默默校准年轮。

【钗头凤·忆少年艰辛】

灶烟薄,寒风恶,父梁先折家如索。

饥肠缚,衣衫落,弟妹垂髫,待哺嗷嗷。

饿!饿!饿!

书桌辍,犁锄握,弱肩担起千斤诺。

斜沟陌,铃声作,车轮丈量,雨雪穿梭。

搏!搏!搏!

【钗头凤·记中年奋斗】

粉尘落,公文握,村中灯火常明烁。

工分簿,田畴录,十载耕耘,霜花轻掠。

度!度!度!

春风度,新苗吐,包田到户仓廪筑。

愁眉舒,欢声续,儿女成行,远飞雏鹄。

福!福!福!

【钗头凤·咏晚晴慰藉】

城楼阁,乡畴陌,古稀犹念薄田获。

晨星落,城灯烁,学堂接送,书包轻托。

乐!乐!乐!

孙聪跃,女殷络,定西频顾温情灼。

黄粱熟,沧桑濯,一犁烟雨,半生求索。

《斜沟记事》

记事簿摊开旧日霜

笔尖划出幽暗的印痕

空锅倒扣如钟

粮袋垂首低垂

算盘珠拨动短缺的口粮

粉笔灰飘落十里车辙

印泥在纸上洇出旭日

田埂突然长出界碑

如今烟锅烫穿暮色

薄田捧出微光的籽粒

孙儿名字缀成星斗

亮亮 霞霞 亮霞

老屋根须扎进砖缝

旱塬的脉管里

仍奔涌着借粮路上

那少年单衣的体温

【七律五首】

斜沟村唐彦森纪事

(一)

少时贫寒

共和初立国多艰,

斜沟寒门生计凋。

父逝梁摧天欲坠,

家贫口众腹常枵。

补丁夜缀高粱饭,

羸骨晨担冻土潮。

长子辍学肩重担,

工分簿上写辛劳。

(二)

执教斜沟

黉门暂别路迢迢,

铃响斜沟执教条。

十里风霜侵瘦骨,

一车星月伴寒宵。

舌耕不辍传薪火,

笔影长明破寂寥。

桃李虽微根脉种,

山乡亦有读书潮。

(三)

基层躬耕

赤诚一片向村寮,

文牍殷殷心血浇。

党誓铮铮铭肺腑,

民情切切记昏朝。

支书共勉同舟济,

主任担当重任挑。

十载躬耕泥土厚,

包产新犁破冻霄。

(四)

家成业就

风霜历尽见春韶,

膝下兰芝竞秀苗。

亮亮鹏程书卷阔,

霞霞鸾影路途遥。

亮霞济世悬壶手,

驾校驰名创业骄。

最慰含饴双孙绕,

书声朗朗破清寥。

(五)

桑榆晚晴

古稀未卸旧时轭,

故土心牵那一苗。

异地楼新家暂寓,

薄田岁稔计犹牢。

十年九旱何曾惧,

斗米千斤自可调。

朝暮殷勤孙辈路,

秋阳晒背说前朝。

【木兰花慢·壮岁行歌】

正青春砺志,掌教鞭,踏晨霜。任斜沟路遥,单车破晓,辙印深长。担当。记工分罢,又移灯村部理田桑。锤镰旗下宣誓,此身许作堤防。

十年主任伴泥香,旱涝共村乡。看薯垄分秧,麦场堆玉,渐满廪仓。昂藏。笑抚稚子,喜书声已破旧时荒。但得千家炊暖,何辞两鬓飞霜。

【木兰花慢·晚晴弄孙】

看城居静好,弄孙乐,鬓苍苍。念故土情深,薄田未弃,犹种炎凉。山冈。十年九旱,却银锄落处粟生香。廪满何愁市米,笑指云边雁行。

霞飞亮彩各芬芳,驾校映晴光。更定西遥顾,寒温频问,暖透衣裳。徜徉。对斜阳里,忆饥寒往事已微茫。碑上名存村史,风中一穗金黄。

【史诗告白】

斜沟丰碑上的名字

——唐彦森致

斜沟村碑,刻着我的名姓,

不是墨迹,是风霜咬出的深痕。

共和国初年的贫瘠,是襁褓也是冻土,

六零、七零,饥饿的风灌满补丁的窗棂。

父亲过早躺进黄土,把扁担压上我十四岁的肩峰,

母亲含泪的糠盆,映着五张嗷嗷待哺的嘴。

我是长子,是辍学的高中课本里未写完的方程,

是锄头砸向冻土,在工分簿上兑换微光的晨昏。

斜沟小学的铃声,在五里外呼唤,

我蹬着破旧单车,碾碎霜花与泥泞。

三尺讲台,粉笔灰落进命运的沟壑,

又转身,在油灯下誊写大队的田亩与星辰。

党旗下举拳,誓言烫过寒夜的胸膛,

村主任的印章,盖在抗旱的井沿、春播的垄上。

王有录、杨继文,并肩的支书是泥里的旗,

十年躬耕,直到包产的春雷炸响——饭碗里,终于盛满热腾腾的米粮!

亮亮、霞霞、亮霞,三个名字是贫瘠里长出的苗,

我用汗水和借贷浇灌,看他们抽枝展叶。

亮亮大学路远赴山东,霞霞们远嫁成荫,

亮霞的驾校,是女儿亲手筑起的新巢。

如今七十,皱纹里藏着斜沟的沟壑,

县城高楼,难舍故土一亩薄田的脉搏。

十年九旱?那是我用老茧向天争来的粟粒,

养活城里炊烟,养活对泥土的赤诚!

朝送孙儿,晚接书声朗朗,

定西小女的电话,是寒夜不熄的灯。

回首半生:是补丁摞补丁的口袋,

是借遍邻里的粮瓢,是冻僵的脚趾,

是斜沟碑上,那个重重写下的名字——

它不镀金辉,却比金沉,

因它浸透共和国的寒潮与春汛,

用一生,刻下“父亲”、“长子”、“党员”、“耕者”的铭文!

长相思·少时贫寒

(一)

父梁倾,母泪盈,鹑衣难遮五子形。寒窑风雪声。

薯汤稀,野菜稀,工分难填空腹饥。少年知路崎。

长相思·辍学担家

(二)

书声停,锄声鸣,长子肩头家业承。寒星照垄行。

记工分,算晨昏,父影虽消责在身。斜沟月半轮。

长相思·斜沟执教

(三)

山路弯,车轮颠,五里风霜执教鞭。村童破晓天。

粉笔尘,教案温,暂忘饥肠课语喧。心灯照陋轩。

长相思·村务生涯

(四)

文书灯,党旗红,十载村官泥泞中。支书王与杨。

旱也忡,涝也忡,包产分田终见丰。炊烟暖旧容。

长相思·儿女长成

(五)

亮儿聪,霞女双,飞出山窝各奋翔。山东路远长。

驾校忙,医袍藏,小女定西频顾望。门前柳成行。

长相思·故土难离

(六)

城楼新,田埂亲,七秩犹耕薄地人。锄挥送夕曛。

旱九分,收一分,黄土能养城里亲。仓盈心自欣。

长相思·弄孙之乐

(七)

晨也接,暮也接,两胖孙儿笑语谐。书包晃小街。

发虽雪,步未歇,半世辛劳化蜜饴。斜阳影更叠。

长相思·回望平生

(八)

碑上名,心中程,借粮往事似烟轻。回眸沟壑平。

苦一程,甘一程,终见炊香代冷冰。乡关黄土情。

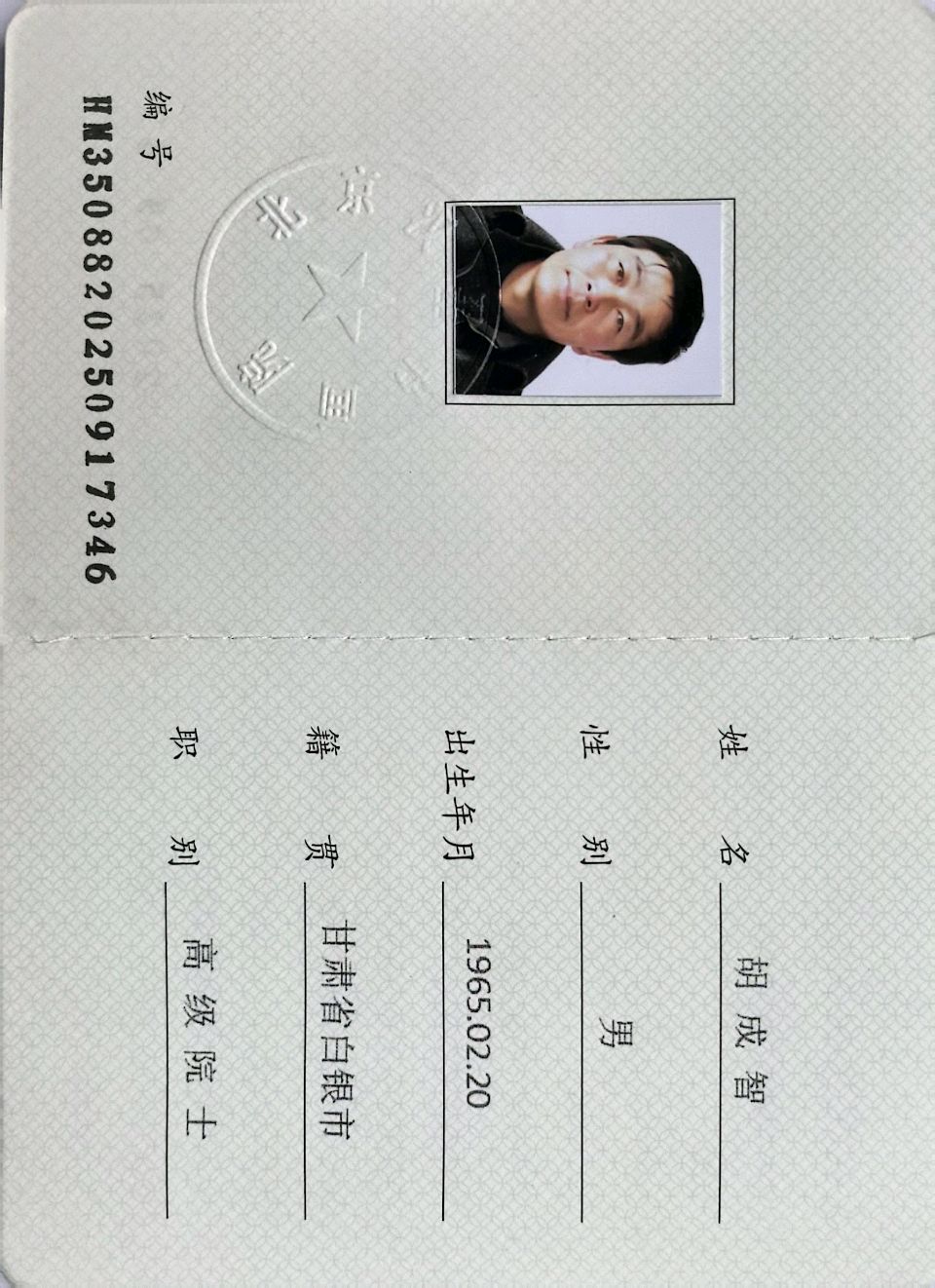

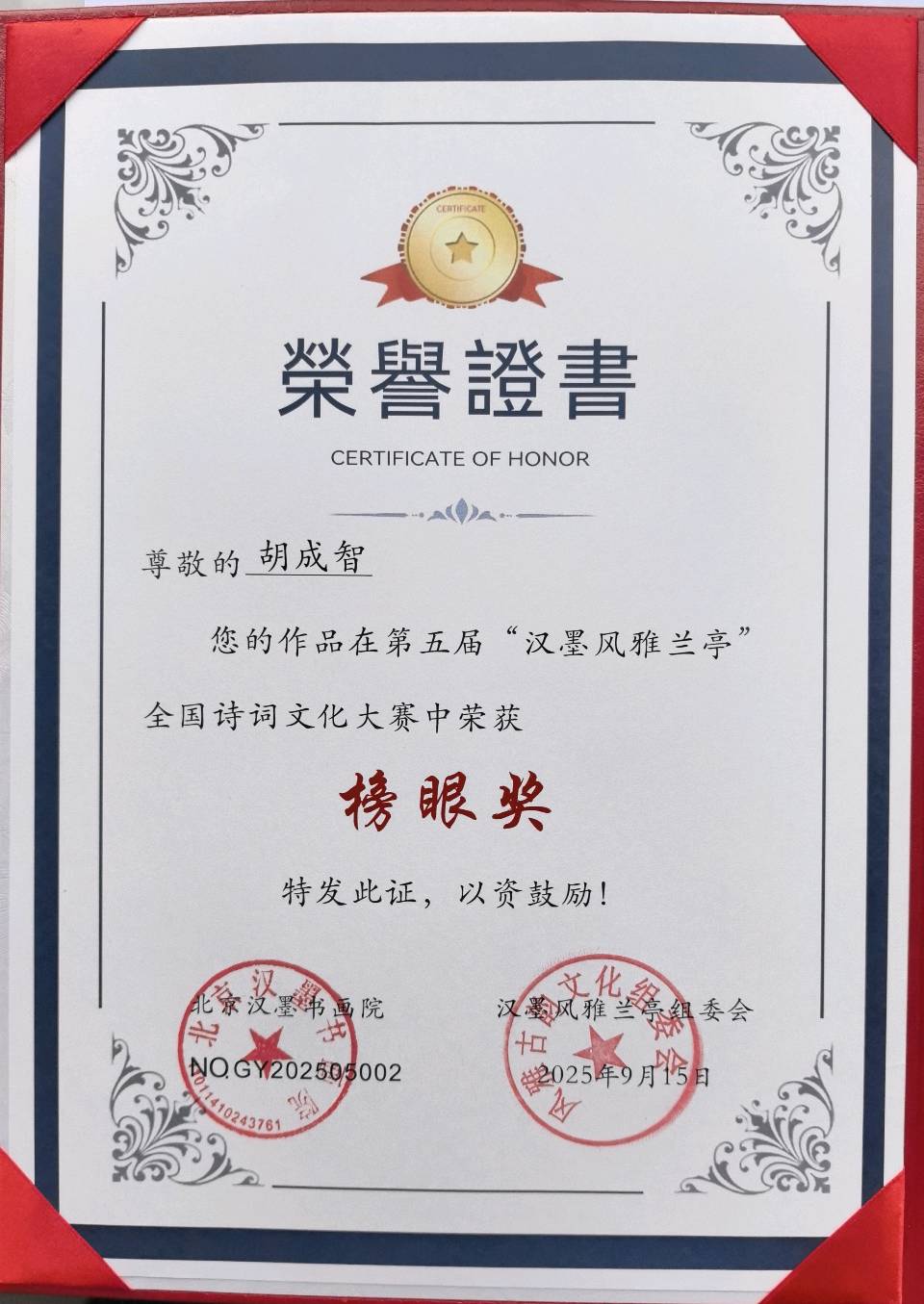

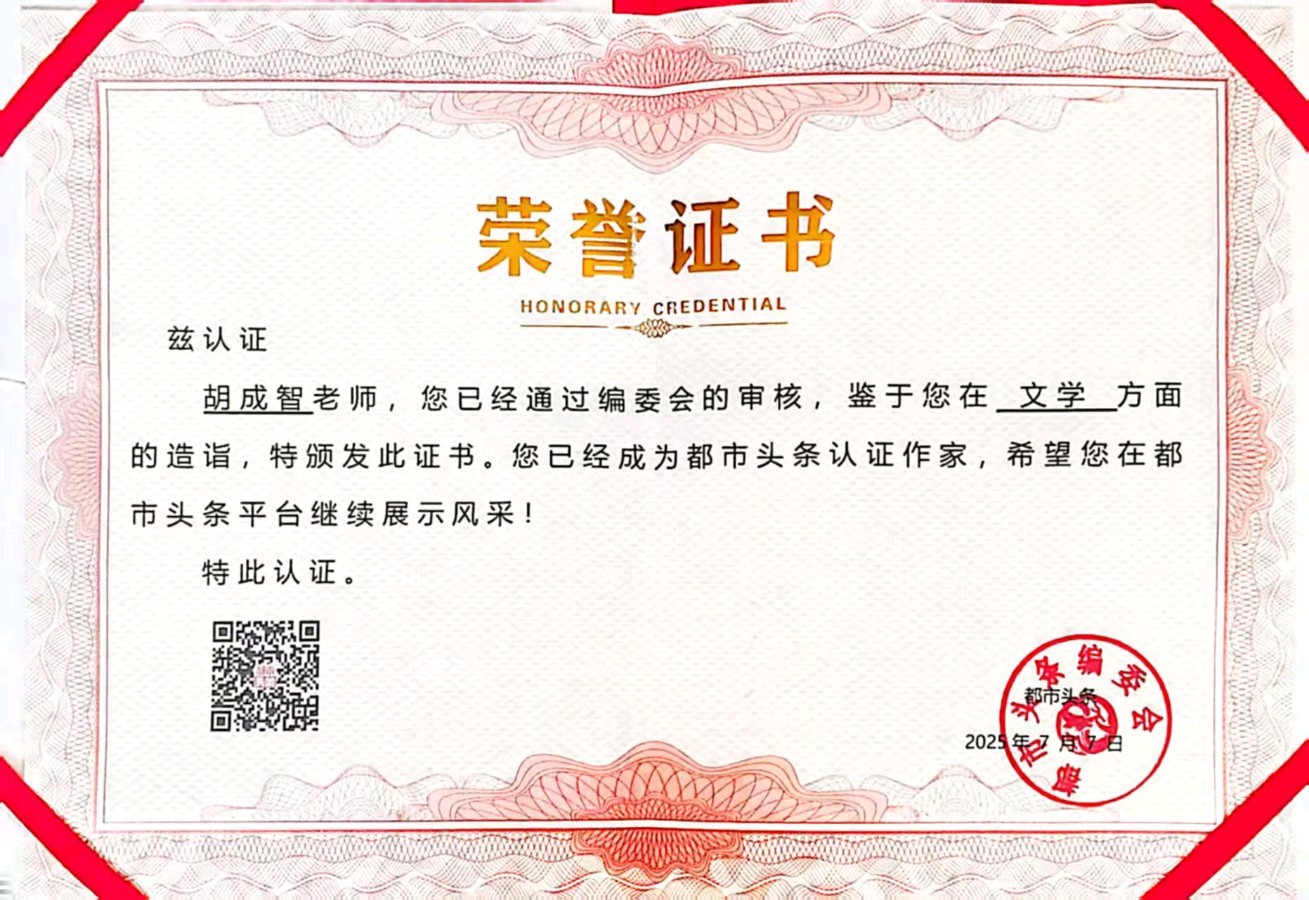

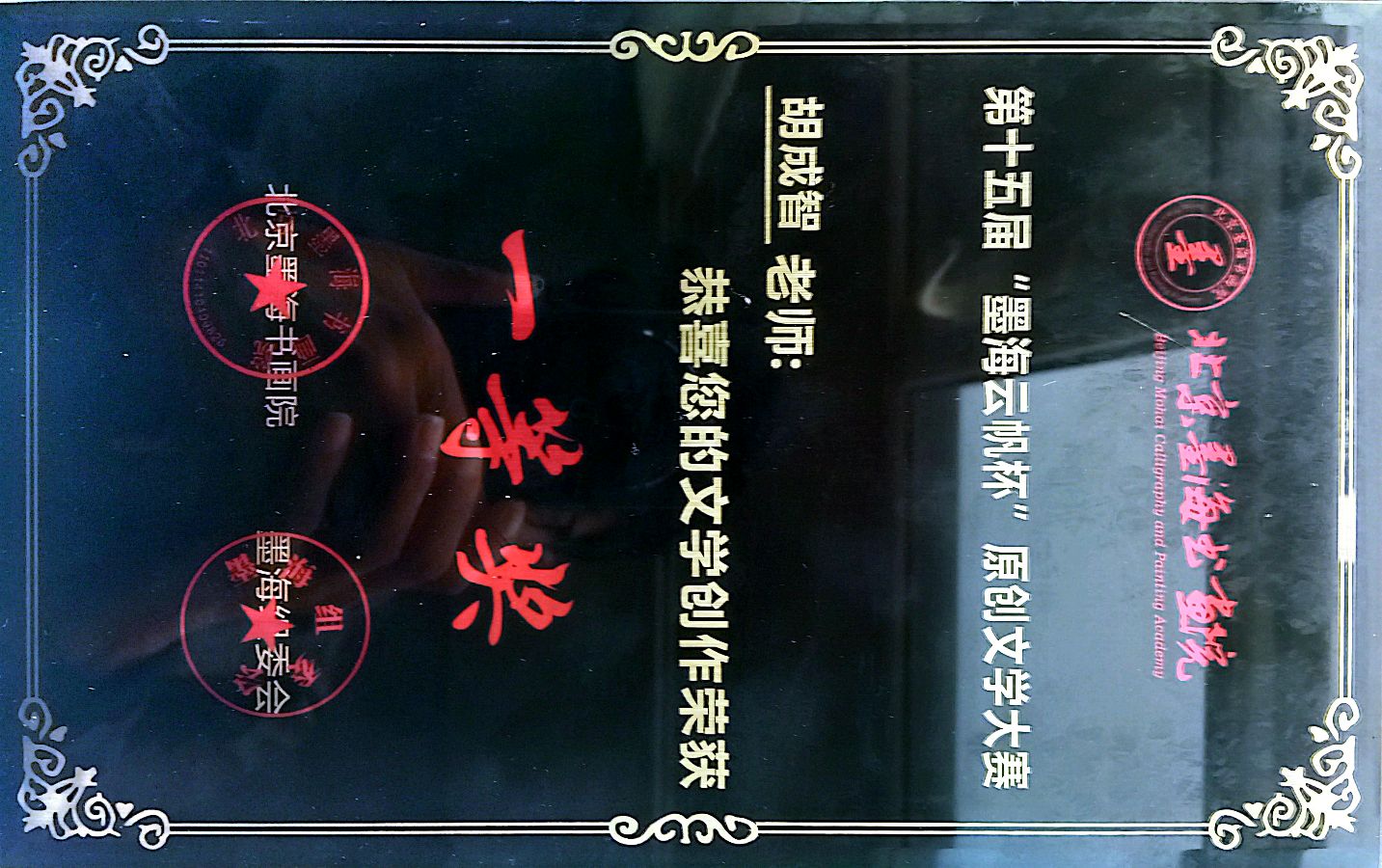

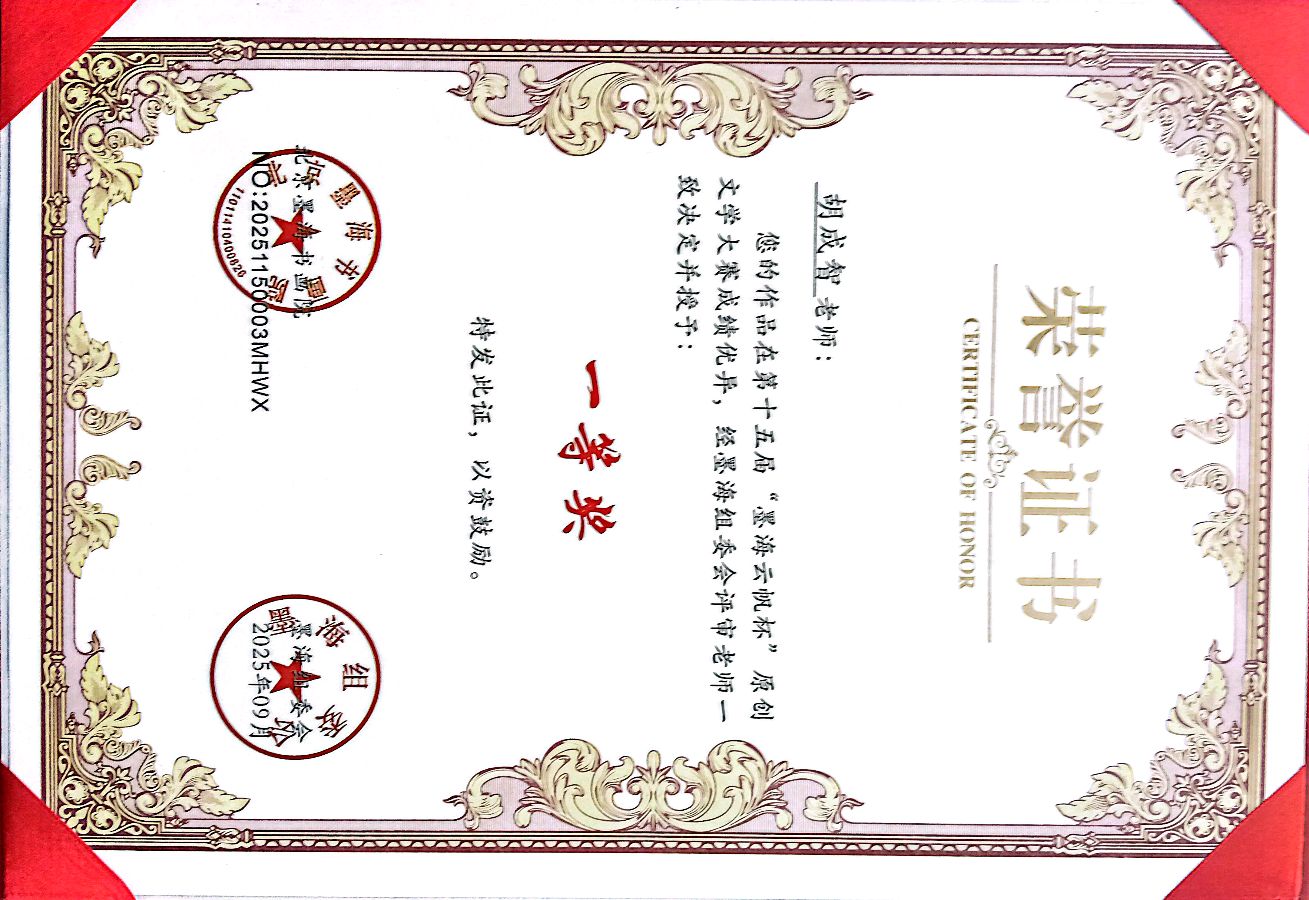

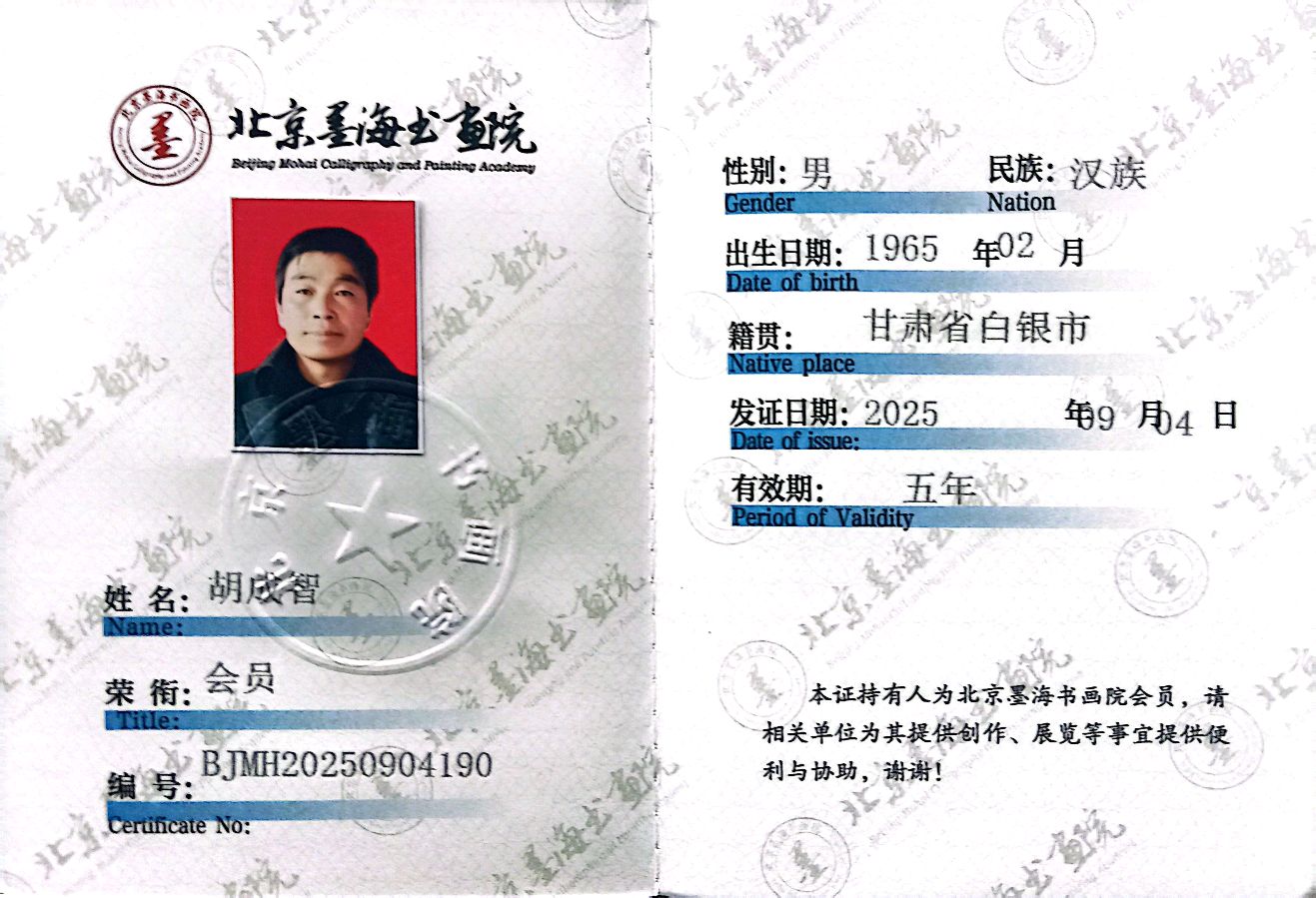

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑及认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

风吹麦浪,一年过半。

接下来的日子,别让自己太闲,

好好努力,静待收获。

The wind blows the wheat, half of

the year. In the following days, don't let yourself too idle, hard work,

wait for the harvest.

今日芒种

中国传统二十四节气之一

MANG ZHONG

传统节气

芒种节气

芒种到了,仲夏夜之梦开始了,柔软的晚风,闪亮的星,雪白的栀子,金黄的杏儿,他们都在讲述着这个夏天该有的故事...

布谷远鸣叫,云雀高声唱,夜来南风起,小麦覆陇黄。今日芒种,忙有所获,不负耕耘。

芒种三候

中国传统二十四节气之一

【一候螳螂生】

螳螂在上一年深秋产的卵因感受到阴气初生而破壳生出小螳螂

【二候鹏始鸣】

喜阴的伯劳鸟开始在枝头出现,并且感阴而鸣

【反舌无声】

喜阴的伯劳鸟开始在枝头出现,并且感阴而鸣

芒种习俗

中国传统二十四节气之一

MANG ZHONG

芒种节气

在民间,一些地方流传着芒种日“送花神”的习俗。绚丽的夏花此时渐渐零落了,层层叠叠浓淡不一的绿色,成为芒种的主色调。人们依依不舍地饯送花神归位,表达对花神的感激之情,盼望来年的相会。