精华热点

精华热点 六十八载春华秋实

为农服务初心如磐

贵州省供销合作社1954年直属部门受奖人员合影

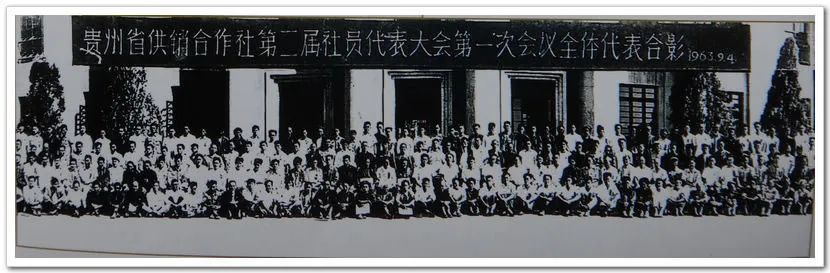

第二届社员代表大会全体代表合影

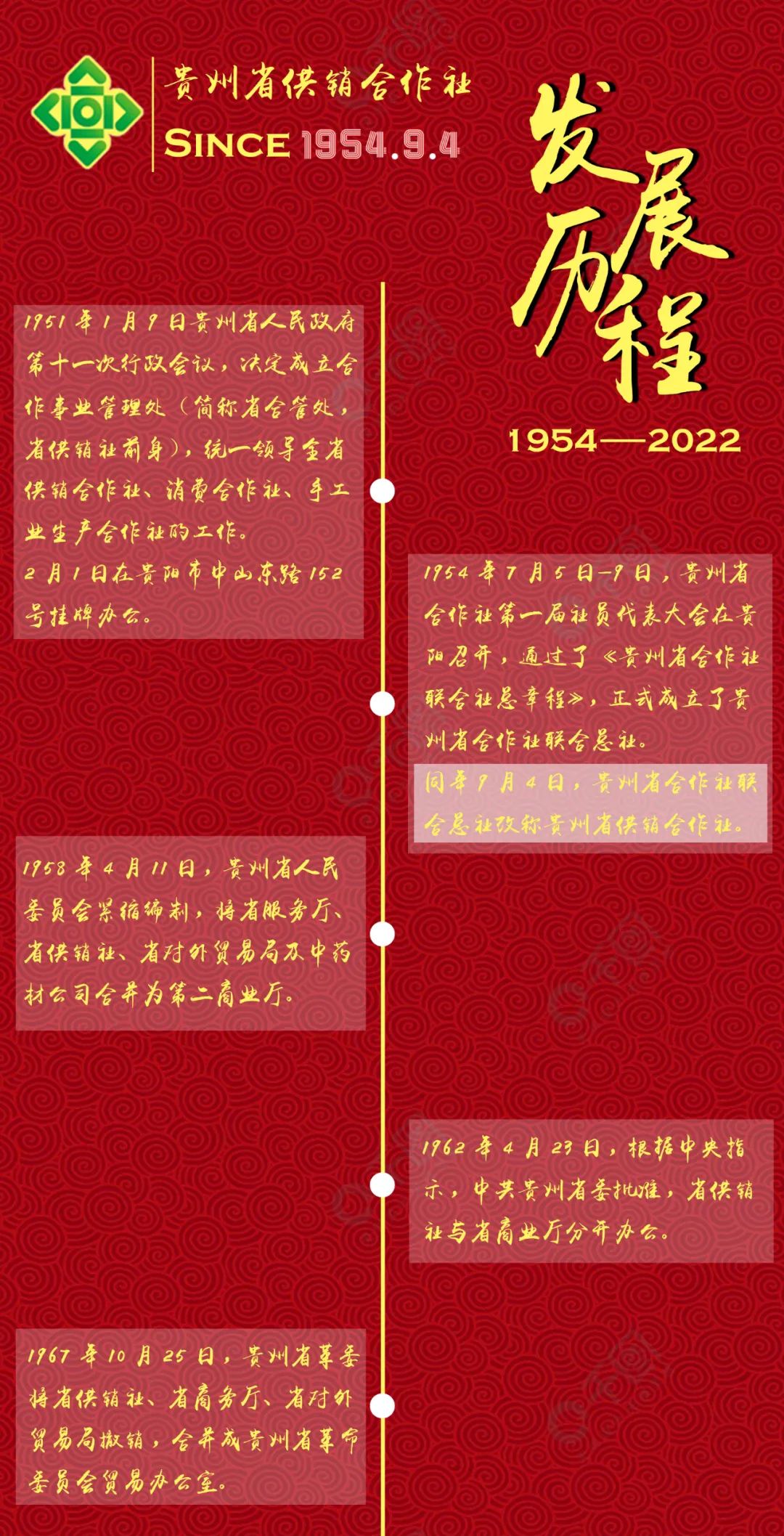

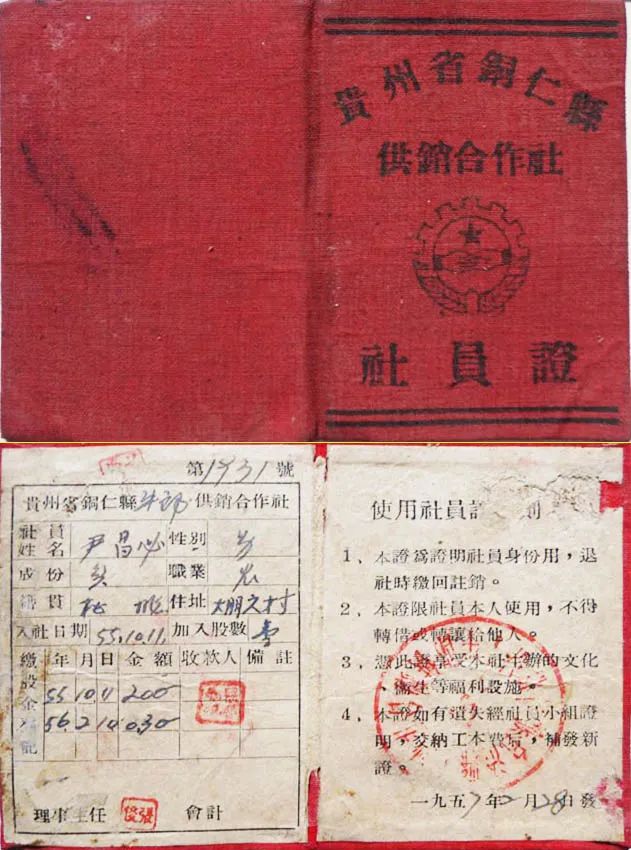

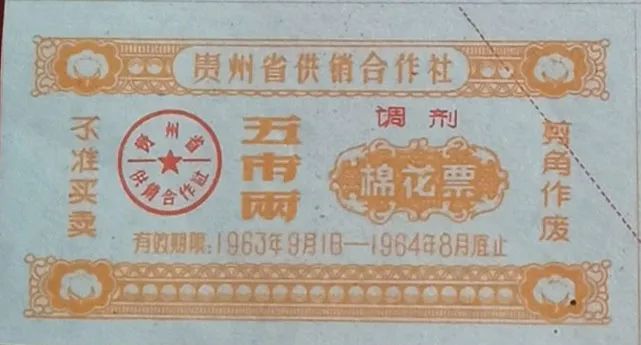

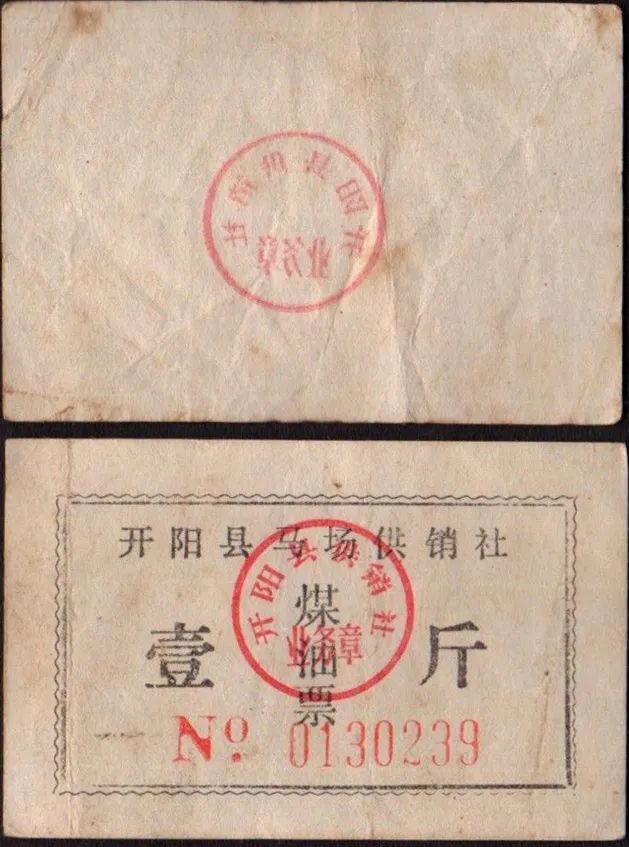

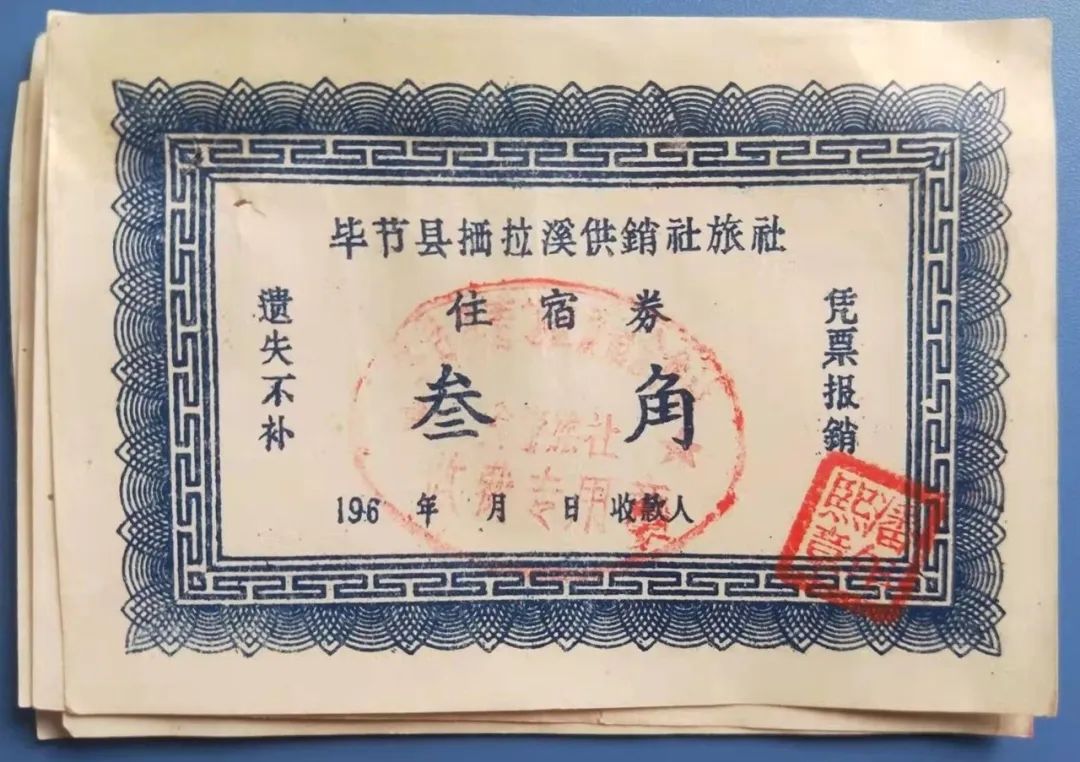

1954年7月5日-9日,在贵阳召开贵州省合作社第一届社员代表大会,成立贵州省合作社联合社。同年9月4日,改名为贵州省供销合作社(简称省供销社),正式开启了贵州省供销社的机构历史。在党的领导下,贵州供销合作事业得以快速发展。计划经济时期,贵州省供销社系统作为党和政府农村工作的重要载体和城乡商品流通的主要渠道,在农村经济发展中占有重要的地位,起着重要的作用。20世纪70年代末,全省供销合作社系统已建立起了遍布全省各地并深入边远地区的经营网点2.03万个,在农村商品零售额中供销合作社的占比达60%以上。作为当时国民经济体制的重要制度安排,供销社俨然成为了时代的宠儿。

黔东南州供销社物资回收利用公司收购废金属

黄平县罗朗公社长岭大队代购代销店

施秉县供销社苗族营业员入场设摊

修文县久长供销社供应化肥

改革开放以后,计划经济逐步向社会主义市场经济转变,随着专营的计划商品逐渐减少直至全部取消,供销社历经了一场市场经济大潮的洗礼。多年累积的深层次问题和体制性障碍随着市场竞争的加剧而更加暴露,供销社改革势在必行。在中共贵州省委、省人民政府的领导下和中华全国供销合作总社的指导下,贵州省供销合作社在改革发展进程中不断调整定位,不断转型赋能,不断拓展创新,展开了一系列的组织形式与经营方式变革。

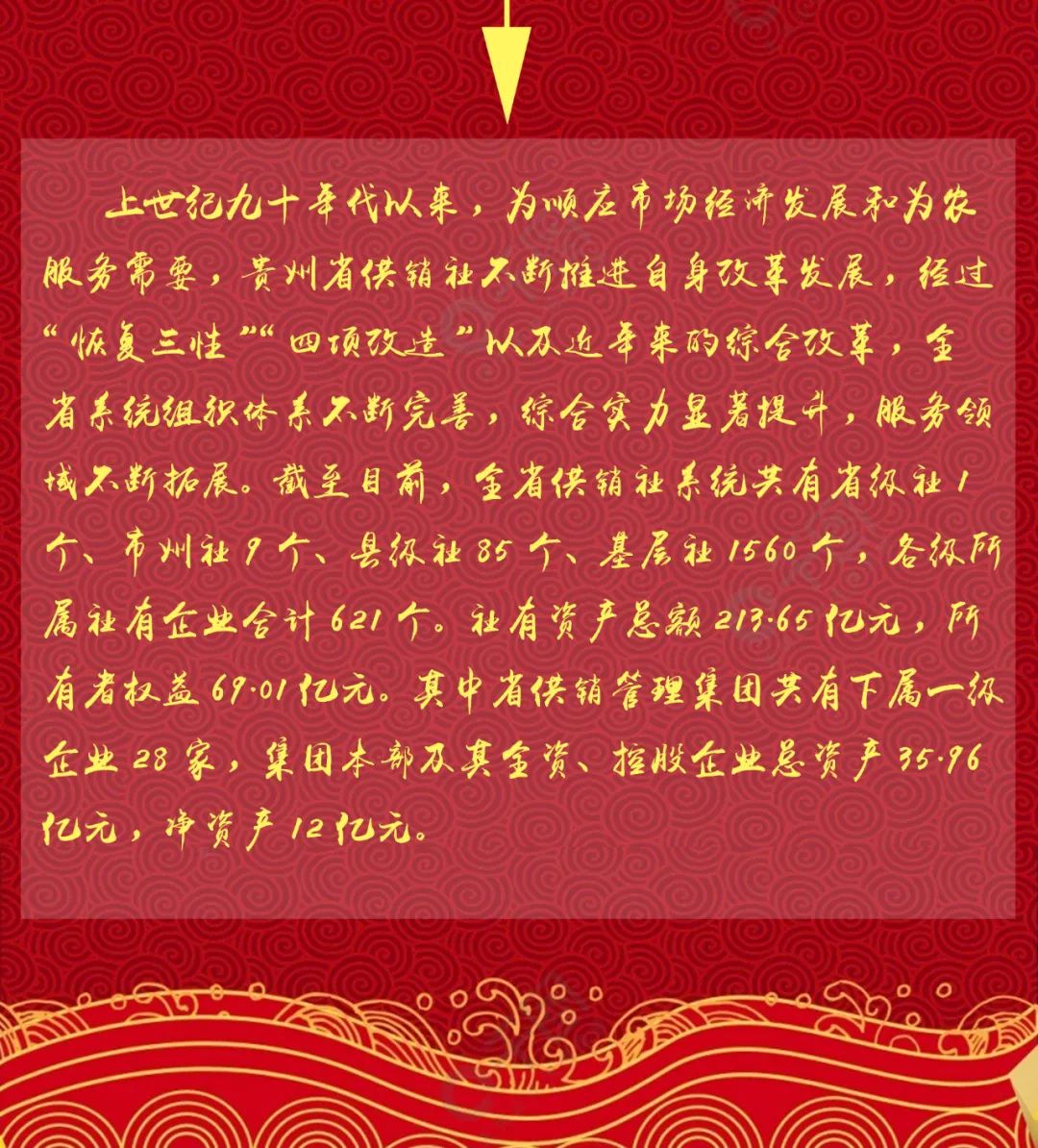

20世纪80年代,进行了恢复“三性”改革,即:组织上的群众性、管理上的民主性、经营上的灵活性。并在恢复“三性”基础上进行了以“全民”变“集体”、“官办”改“民办”为核心的“五个突破”改革,即:突破劳动制度,突破农民入股限制,突破原来的经营范围,突破原来的服务领域,突破商品购销价格。20世纪90年代,先后贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社改革的决定》(中发〔1995〕5 号)、《国务院关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》(国发〔1999〕5号),围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织的要求,实施了以参与农业产业化经营改造基层社,以实行产权多元化改造社有企业,以实现社企分开、开放办社改造联合社,以发展现代流通方式改造传统经营网络的“四项改造”。跨入21世纪,贵州供销合作事业迎来了新的发展阶段,以供销合作社新农村现代流通服务网络建设为重点,以建设主体多元、功能完备、便民实用的村级综合服务站为载体,恢复重建了农业生产资料、农村日用消费品、农副产品和再生资源四大网络体系。特别是在贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)和省委、省政府的有关决策中,贵州省供销社顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势,加快推进供销社综合改革,全省供销合作社组织体系日趋完善、服务领域不断拓展、业务规模日益壮大,供销合作社整体实力和服务三农的能力水平迅速提升。截至目前,全省供销社系统共有省级社1个、市州社9个、县级社85个、基层社1560个,各级所属社有企业合计621个。社有资产总额213.65亿元,所有者权益69.01亿元。其中省供销管理集团共有下属一级企业28家,集团本部及其全资、控股企业总资产35.96亿元,净资产12亿元。

贵州省供销社的机构曾经历三次合并、分设(详见下图),贵州省供销社的发展也历经市场经济的熔炼,在党的领导下,我们始终牢记“为农服务”初心使命,始终秉持“改革自身、服务农民”的宗旨,得以于党的建设和改革发展各个时期在农村工作中发挥了致关重要的作用,在历经磨难中顽强地生存下来,并在新时代迎来蓬勃发展的新机遇。贵州供销68年的奋进实践证明,合作经济具备特有的优越性和强大的生命力,对市场经济特别是农村经济的发展有着显著的补充和支持作用;供销合作社是繁荣农村经济的重要力量,在推进农业现代化、促进农民增收致富、推动农村全面小康社会建设方面,有着其他经济组织无法替代的地位。

“六十八载春华秋实,为农服务初心如磐”。在党的二十大即将召开之际,我们坚信坚持党的领导、坚持合作经济属性、坚持为农服务宗旨、坚持市场经济基本原则,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,努力打造服务农民生产生活的综合平台,必然能够推动贵州供销合作事业高质量发展,为贵州经济社会发展作出更大贡献。