精华热点

精华热点

中国客家博物馆外景

探寻客家文化

——参观中国客家博物馆

王 博 王夫

到今年5月份,我已在广东省惠州市定居生活一年零五个月了,惠州是粤东一座古城,具有厚重的历史,悠久的文脉。惠州不仅是岭南区域文化重要的源生地区,也是中原文化与岭南本土文化之间的交融与衍生地区。岭南文化中的广府文化、客家文化、潮汕文化与本地文化杂糅,形成了独特的地方文化。

我是地域文化学习爱好者,在这一年多中,通过在惠州岭南书院、丰湖书院聆听名家文化讲座,学到了很多地域文化知识,丰富了头脑。

我的身边有客家亲属和客家朋友,他们有自己的客家方言、生活习俗和餐饮文化,随之,我对客家文化产生了极其浓厚的兴趣,先后在地方文献资料中初步了解了客家文化,但还没有真正地走近客家文化,总想有机会要对客家文化进行解码。

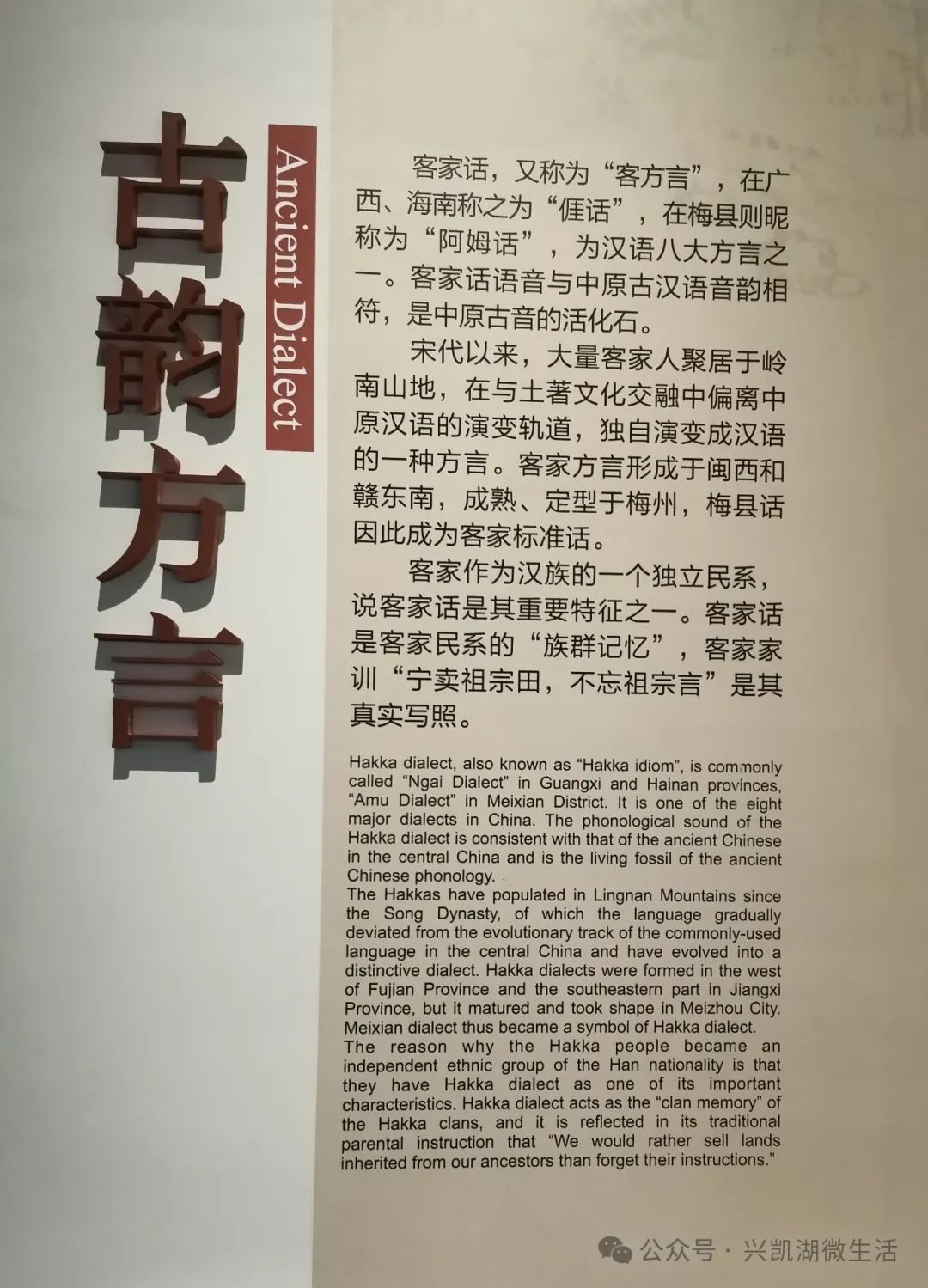

客家话介绍

机会终于盼来了,女儿王博的同事、好姐妹,我的忘年交朋友霞姐就是出生在广东省梅州市的客家之乡,她有时与别人交流时说的就是客家方言话,我们一点也听不懂。

霞姐内心缜密,善解人意,知道我喜欢学习研究地域文化知识,早在4月份时就为我们精心策划了梅州文化之旅 ,主要是为我解码客家文化创造机会和条件,我深知机会来之不易,在心里默默地感激她。

五一这天中午12点15分,我们从所居住的惠州市惠城区金迪星苑出发开启了梅州文化之旅,依然是霞姐儿子大宝驾车,此次旅游小团由霞姐、王博、大宝、霞姐的侄女、小夫五人组成,我在车辆行驶中进行了沿途观光,一会儿走平坦的公路,一会儿穿过长长的隧道,一会儿绿意葱葱的山峦掠过,让我大饱了祖国的美好风光。

作者在姚氏老宅前留影

下午4点45分,我们到了居住在梅州市平远县霞姐的娘家,她的姐姐在今年春节期间曾带着一对双胞胎孙女到过我家,我们已经熟悉了,她在姚氏的老宅前热情地迎接了我们一行。

随后,我们走进了她父母在老宅隔壁改造所建的楼房中,霞姐的父母健在,都已是古稀之年,我们互相客气地寒暄问候,霞姐的哥哥和嫂子也来迎接了我们,真让我们有一种宾至如归的感觉,这就是客家人的热情。

过了一会儿,霞姐引领我女儿和我,在她父亲的陪同下参观了这座老宅,也逐步了解它的前世,据姚父介绍,他的祖先曾是华侨,是靠做货郎职业起家的,并成为当时的大户人家,几代人同居在这里,可见当时这个大家庭是多么美满和睦幸福的,真应了家和万事兴的这句话。

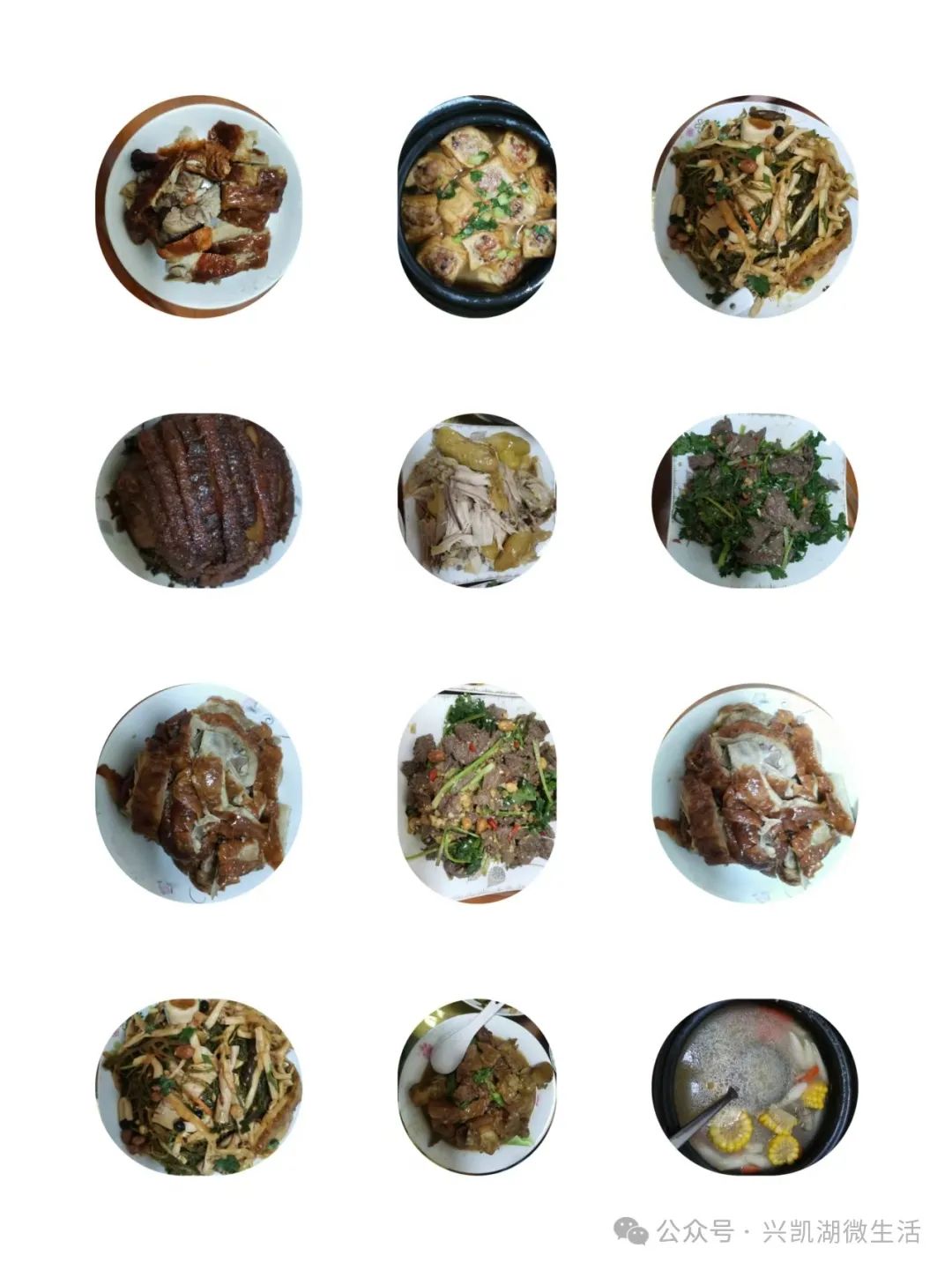

霞姐、王博和我在继续一边参观,一边拍照,这时传来了开饭的喊声,我们很快回到楼房的一楼中,餐桌已经摆好了梅菜扣肉、盐焗鸡、客家酿豆腐几道客家主打菜肴,霞姐的哥哥和嫂子分别在两个厨房中继续烹饪菜肴。

客家菜肴

6点35分,姚家为我们梅州文化之旅一行的接风洗尘宴席正式开始,霞姐母亲拿出了珍藏多年的西凤酒。随即,我们就真正体验了客家餐饮文化,菜品很适合女儿和我的口味,连声称好,我和霞姐的哥哥频频举杯喝了美酒西凤。

不到一小时,晚餐结束了,夜幕已降临,华灯初放,霞姐的姐夫和哥哥分别骑两辆摩托车把我们送到居住在很近,她姐姐的新楼房中。我看到这是刚刚乔迁的新居,100多平方米,室内布局很合理,实用性很强。霞姐的姐姐和姐夫考虑我们旅途劳累就提前告辞回自己的老房了,我洗漱完后很快休息进入了香甜的梦中。

5月2日早上,霞姐安排我们在早餐店吃完早餐后,正式开启了这次文化之旅,目的地是中国客家博物馆,车辆行驶大约一小时左右就到了博物馆,停放完车,我们开始步入到博物馆公园,一边观光,一边拍摄特色景观。

中国客家博物馆

广东中国客家博物馆,国家一级博物馆,位于广东省梅州市梅江区东山大道2号,地处梅江河边客家公园旁。广东中国客家博物馆是中国首家全面展示客家民系文化渊源与发展,系统收藏、整理、研究、展示客家历史文物与客家民俗文物的国家二级综合性博物馆。博物馆馆区占地170.3亩,建筑面积3.7万平方米,由主馆客家博物馆、分馆黄遵宪纪念馆、梅州市非物质文化遗产展示馆、梅州华侨馆、梅州大学校长馆、梅州将军馆、梅州名人廉吏馆、客家匾额馆以及《客家文博》杂志社组成。

截至2016年,广东中国客家博物馆馆藏有国家二级、三级文物数十件,如该馆藏的孙中山楷书“博爱”(君勉上款)书法作品一幅,属于国家二级文物。两件国家三级文物——清光绪青白釉把手盖盆两件和清木活字粒一套。在“地标围屋”展厅内,有一座乾隆十九年间(1755年)客家祠堂抬梁式梁架,呈品字型,通体呈暗褐色,梁上有贴金雕花图案,重达数千斤,据北京故宫博物院专家鉴定,其结构与清朝皇家建筑主梁架基本相同。

截至2022年底,馆有藏品数量28356件/套,有珍贵文物229件/套,年度观众总数为85157人。

房梁

2010年4月26日上午,中国客家博物馆正式成为广东省委统战部首批授予的“广东统一战线基地”之一。2020年12月,获评第四批国家一级博物馆。2021年6月,被中共广东省委宣传部命名为“广东省爱国主义教育基地”。2021年11月,被评为国家AAA级旅游景区。

接着,我们进入博物馆开始参观,馆内设有固定陈列《客家人》主题展览,分五个板块,自此,我开始了对客家文化的逐步解码。

“客从何来”:介绍客家民系的迁徙历程。

“客家风情”:展示客家生产生活用具、手工技艺和各类非物质遗产类客家民俗文化。

“地标围屋”:介绍各种客家民居建筑,如圆围、方围(土楼)、围龙屋等。

“人文秀区”:展示客家先贤如黄遵宪、丁日昌等的生平。

“客家腾飞”:介绍当代客家地区取得的成就及未来规划。

分馆:包括以下几个分馆:

黄遵宪纪念馆:收藏、研究近代爱国诗人黄遵宪的生平与成就。

梅州大学校长馆:介绍晚清以来249位梅州籍海内外校长的生平事迹。

梅州将军馆:展示478位梅州籍将军的历史功绩。

梅州市非物质文化遗产展示馆:展示梅州市的非物质文化遗产项目。

梅州市华侨博物馆:展示梅州华侨的创业史和爱国事迹。

这些板块共同构成了中国客家博物馆的完整体系,全方位展示了客家文化的历史脉络与文化精髓。

从博物馆出来后,我们又参观了黄遵宪纪念馆,这里主要是展出了收藏,研究近代爱国诗人黄遵宪的生平与成就。

参观完黄遵宪纪念馆出来走到公园后,一座《客家母亲》雕塑深深地吸引了我,不得不让我凝神注目,这是谢伯齐教授的作品,该雕塑为纯铜铸造,高4.8米,描述了春耕时节,一名孩童熟睡在年轻的客家母亲的背上,母亲以人代牛,倾力前行的苦耕形象,是客家妇女“四头四尾”(家头教尾、灶头镬尾、针头线尾、田头地尾)的艺术写照,极具感染力和冲击力。

参观完客家博物馆后,我和一些名人对博物馆的共同评价是:主要体现在其丰富的展陈内容、独特的建筑设计和深厚的文化内涵上。

丰富的展陈内容:中国客家博物馆通过多个展览全面展示了客家民系的历史、现状和未来。例如,《客家人》和《梅州史话》两个基本陈列系统梳理了客家迁徙史、民俗传统和精神内核,通过文物、场景还原和多媒体互动,呈现了客家人从中原南迁的历程、围屋建筑特色及崇文重教传统。此外,博物馆还收藏了近2000件民俗文物,包括唐代水车窑瓷器、孙中山手书“博爱”真迹、清代祠堂梁架等珍贵物品。

独特的建筑设计:博物馆主馆以客家土楼为设计灵感,采用圆形牌坊式大门,形似围龙屋,通过螺旋楼梯连接展厅,展现了客家建筑智慧。整个博物馆群占地170.3亩,由主馆与多个分馆组成,形成“一主多辅”的文化集群。分馆分布于东西两区,东区以客家历史与名人为主,西区以黄遵宪文化为核心。

深厚的文化内涵:中国客家博物馆不仅展示了客家民系的文化渊源与发展,还成为海内外客家人寻根问祖、文化交流的核心平台。年均接待游客超30万人次,激发了侨胞的乡情与文化认同。此外,博物馆还通过馆校合作、非遗展演等活动,推动客家文化传承,并出版《客家文博》学术期刊。

午餐的水煮鱼

对中国客家博物馆不到两小时的参观结束了,有些饥肠辘辘了,时针已指向12点50分,大宝在博物馆不远处选了一个名叫鱼福财的饭店,我们美美地享用了水煮活鱼,不到一小时午餐完毕,又开启了下一站的旅程。

作者简介:王夫,笔名:小夫 男,中共党员,政工师,1963年11月出生。

1982年开始从事新闻写作,先后在鸡西市、黑龙江省、国家级新闻媒体和网络媒体发表新闻消息、通讯、报告文学、诗歌、散文和摄影作品。

曾被鸡西人民广播电台、《鸡西日报》社、《鸡西矿工报》社授予优秀特约记者称号。

著有《回望》两部文集。

现为《兴凯湖微生活》《乌苏里江微生活》平台总编辑,黑龙江省鸡西市地域文化研究会会员、鸡西市摄影家协会会员、鸡西市艺术摄影学会会员。

电话:13946888204

黑龙江鸡西文化经典图书

黑龙江森之源绿色食品

森之源系列产品源自深山,品味自然,产自东方红大山深处原始森林中,黑土培育,雨水润泽,无污染,无公害,纯绿色,纯天然,倍受青睐,倍受追捧。

通过《兴凯湖微生活》平台可以详细了解森之源绿色食品。电话:13946888204