精华热点

精华热点 █ 童年点评(总第二期)

✪ 杨 键 《氛 围》

✪ 罗利民 《几株稻穗》

✪ 张子磊 《从一场短暂的暮色中我们逐渐摸到了黑》

█ 好诗品读

✦ 氛 围

□ 杨 键(安徽)

一张16岁的祖母的照片,有一种氛围。

收割过的田野,和将要收割的田野,都有一种氛围。

经过一条你从未见过的清澈大湖,

经过三座石头桥,你会见到羊,

还有许多年来你首次见到的牛。

再走三四里的桑葚地,爬三个高坡,

一路上你会想起许多事情,

也会忘掉许多事情,

等你到达古观音寺的时候,

你已经是个乡间老妇,风尘仆仆,

跪在大雄宝殿里,没有一个人认识你。

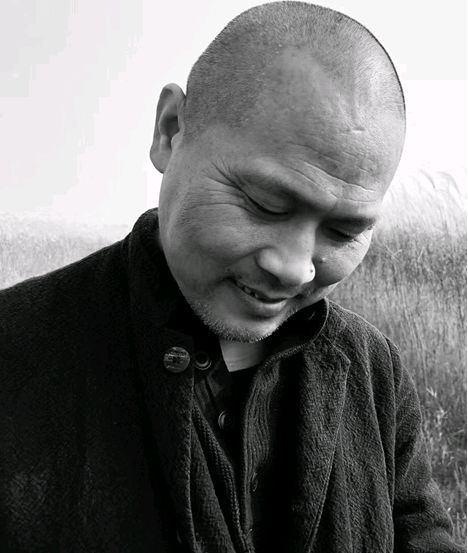

❂ 诗人简介:

杨键是中国现代著名诗人,1967年生于安徽马鞍山。他曾是一名工人,后成为职业作家,信仰佛教,尤其向往虚无空灵的文明源头。现居安徽马鞍山。1980年代后期,杨键开始从事诗歌创作。他的诗歌作品风格独特,忧伤、古朴、孤绝、清远,有如空谷足音,曾获刘丽安诗歌奖、首届宇龙诗歌奖、柔刚诗歌奖、全国十大新锐诗人奖、第六届华语传媒诗人奖、骆一禾诗歌奖、袁可嘉诗歌奖等。他出版有诗集《暮晚》《古桥头》《惭愧》《杨键诗选》《长江水》等,英文诗集有Long River、Green Mountain。此外,杨键还是一位有个性的画家,多次举办水墨个展及参加各类群展。

▣ 童年点评:

每次默读诗人、艺术家杨键老师的分行汉字,我的心都在滴血。他的诗似乎每行都能清晰地聆听到回归传统、回归本我的跫音。

“你已经是个乡间老妇,风尘仆仆/跪在大雄宝殿里,没有一个人认识你。”末尾这两句的语义负载,让受众吮吸到哪些浓得化不开的“氛围”?!是对数千年传统根文化的敬畏,是对古朴宁静孤独纯粹的永恒渴望,是放下俗世所有纷扰、欲望乃至身份羁绊的暗示,是以纯自然自性之道完成蜕变与救赎,抑或是在完全无路之绝境发现了足以重生轮回之路?恐无以深问。

整首诗中,作为主体的诗人始终消隐不见,却又分明就如同神一样在某个拐角冷静地观察叙述。

█ 好诗品读

✦ 几株稻穗

□ 罗利民(安徽)

正是上班高峰点

禹都大道上各式车辆

尾随着停了下来

一起等绿灯

几台收割机从我坐的

公交的边上超了过去

在一个十字路口并排

停了下来

这是车队

一个收割机车队

急匆匆地从南边过来

看样子要一路向北

几株稻穗

在十月的秋风中耷拉着脑袋

挂在收割机尾部的10#铅丝上

❂ 诗人简介:

罗利民,男,1962年6月生,安徽怀远人。上世纪90年代中后期活跃于安徽诗坛。在《诗歌报》、《青春》、《诗歌月刊》、《诗神》、《诗林》《诗人》等发表诗歌200余首,有作品入选过多种选集。做过民刊《淮风》编辑。主持过几个诗歌论坛。代表作:《汲水的人》、《磁》、《火》。

▣ 童年点评:

罗利民老师的这首短诗完成得很到位。倘若从诗写审美技巧剖析,该诗呈现三个不容忽略的看点。首先,整首诗全是纯口语白描叙述,笔墨简约,朴素无华,不事渲染,一下子就让受众产生身临其境之感,寥寥几笔就营造出了真实可视的情境;其次,禹都大道上班高峰点忙忙碌碌的各式车辆与收割机尾部“耷拉着脑袋”静静的几株稻穗奇峻组合,构成鲜明独特的意象落差,一动一静、一阴一阳,奇诡莫测,让诗在情感空间和纵横多元维度上获得足够的张力;第三,在看似极不起眼的细节上逮捕诗意,瞬间引爆受众对草根、民生、价值乃至生命本质的深度思考。“几株稻穗”这个意象以小见大,举轻若重,蕴蓄着细腻、丰赡却内敛甚至充满人性悖论的诗性语词能量。

█ 好诗品读

✦ 从一场短暂的暮色中我们逐渐摸到了黑

□ 张子磊(安徽)

那是在一个湖边

一群人乘着夕阳最后的一束光线做着告别的游戏

荷花在圆圆的荷叶旁探出头来

细小的菱角在水面泛着微光

刚刚说出的一句话就

被柳枝下的风吹出老远

更多的时候,没有酒可以壮行

没有一股流水可以握在手中

时光告诉你的你将还给时光

暮色中上天或入地

甚至连一把梯子都是多余

❂ 诗人简介:

张子磊,男性,诗人,现居安徽省蚌埠,笔名大河湾。曾参加《诗林》首届冰雪节诗会。部分诗作见于《诗林》《诗歌月刊》《安徽诗人》《四川诗歌》《东方:文化周刊》等刊物,有三百余篇作品见于报刊、杂志及新媒体。

▣ 童年点评:

品诗几十年,我早已养成了一个怪癖,就是通读完整首诗之后,常常会将更多的脑细胞耗损在诗的标题、起笔和收尾上。在我的阅读视域里,但凡优秀的诗人几乎无一例外,总是能轻松地让我体内的诗性荷尔蒙导向诗题、开头与末尾。毋庸置疑,张子磊的这首十行短诗,其标题、开笔,还有尾句都足以撩拨并刺激我敏感且脆弱的文艺神经纤维末梢。

“从一场短暂的暮色中我们逐渐摸到了黑”,诗人张子磊的这个标题别出心裁,其精神海拔颇高。个中“短暂的暮色”隐喻“人生苦短,稍纵即逝;而“黑”则是一种复合象征,包裹着模糊美、歧义性、神秘感、不确定性、匪夷所思的别趣美、知白守黑以及更多可能性人文诉求;“摸”,这个企图心极强的纯主观意动词,堪称精妙绝伦,霎那间,它便让“黑”涂抹上了某种层次感、质感、调性、温度与能量。作为“诗眼”,“摸”这一载荷量超神奇的诗性语词,既为诗的起笔中“告别的游戏”埋下了伏笔,又悄然为诗的末尾那一把多余的“梯子”嵌入了一个张力超棒的膨胀螺栓。我想说的是,这个标题其实业已为整首诗定了一个充满悲悯情怀,关乎生命、关乎时光、关乎灵魂、关乎自然的基调。

“那是在一个湖边/一群人乘着夕阳最后的一束光线做着告别的游戏”。反复品咂诗人张子磊的这个起笔,不禁让我想早年写下的一首题为《踏上心的沼泽地》的抒情诗的开头——“这是个多雨的季节/一位诗人怀揣意象、酒以及旧梦/沿着诗眼铺就的小路踽踽独行”,还有已故著名散文家、红学家、诗人俞平伯的诗《暮》的开笔——

敲罢了三声晚钟,

把银的波底容,

黛的山底色,

都销融得黯淡了,

在这冷冷的清梵音中。

公允地说,俞平伯的起笔在描绘湖光山色诸多场景时,给受众鲜明的多感官冲击波,那淡淡的惆怅之情裹挟着清心明彻的梵音,为全诗营造出一种略带忧伤的氛围;我撰写的起笔无论怎么看总摆脱不掉纯粹文人的那种忸怩与做作;而张子磊的起笔却呈现出另一番风姿——貌似轻松的“告别的游戏”,实则是一种自我揶揄、嘲弄,一种内求的灵魂自我解剖,或许还多多少少夹杂着宿命色彩,让受众窥见人性在黑暗中最本真、原始、淳朴的镜像,更具人间烟火味。

“暮色中上天或入地/甚至连一把梯子都是多余”。诗人用心设计的这个充满歧义且悖论式的收笔,的确出人意料,却又激发起受众的好奇与思考空间。原本通天塔式的“梯子”在诗人眼里居然变得“多余”又可笑。这是暗示某种宿命,还是诗人豁达超然心境的渲泄,谁人说得清?!

其实,答案就潜伏在诗的主干。“风”、“流水”和“时光”,这尘世间诸多纯自然、不可抗、天道的能量,作为个体的人,必须也只能顺应。这也再次应证了俄罗斯寓言作家、“最有人民性的诗人”克雷洛夫的那句名言:“现实是此岸,理想是彼岸,中间隔着湍急的河流。”

❂ 诗人简介:

童年,本名郭杰,男,汉族,1963年12月出生于安徽省蚌埠市,系中国诗歌学会会员。自1980年习诗至今已四十余年,笔耕不辍。诗风多元,中西交融,始终坚持创作实践与理论挖掘互补并重。曾策划中国诗坛第三条道路与垃圾派“两坛(北京评论诗歌论坛和第三条道路诗歌论坛)双派(垃圾诗派和第三条道路诗学流派)诗学大辩论等各类文创活动,多部诗歌原创作品和文艺评论文章入选各知名文创艺术平台。代表作有《天黑之前》、《河》、《短歌》、《短章》等,著有《童年泛审美文化批评诗学札记》等文艺批评专著。