精华热点

精华热点 《从旧学到新学的百年征途》长篇小说在 线装书局 出版发行!

《从旧学到新学的百年征途》长篇小说是撰写《云关村与老干妈的故事》长篇小说李运娥与秦仁智首创的长篇小说《李端棻与梁启超 梁启超与蔡锷》的全部内容。

近日,《从旧学到新学的百年征途》长篇小说在 线装书局 出版发行!

《江城子-李端棻》

北大成立首倡者,李端棻,贵阳藉。

同治进士,礼部尚书职。

戊戌变法支持者,受牵连,被革职。

特赥回筑再办学,志不改,惠故里。

宓园诗存,遗著有一册。

刚正不阿荐人材,国栋梁,强为国。

线装书局在2014年和2015年的“中国图书世界影响力”统计中,在全球近600家出版社中排名61位和125位。这显示了线装书局在国内外读者和研究机构中享有一定的声誉和影响力。

像梁思礼这样为国家付出、鞠躬尽瘁死而后已的人还有很多,走进《国之脊梁》,领略前辈们的非凡事迹,不禁让人感慨万千!这才是真正的榜样力量!橱窗里的这本《国之脊梁》是一部记录了40位中国院士光辉事迹的正版书!深入探索院士们的科学成就与人生经历,每一页都是一段精彩的科学故事!读国之脊梁,汲取榜样的力量,建议大家多看看,少年强则国强!

梁思礼是王桂荃所生之子。王桂荃是贵州人李端棻之堂妹李蕙仙的陪嫁丫鬟,是李蕙仙作主将她嫁给梁启超的,是梁启超的二夫人。

梁启超之幺儿梁思礼是美帝国主义最讨厌的中国人,他的东风速递可以让世界列强安安静静,但他谨记父亲梁启超的家训和遗嘱,梁氏子孙永远不许加入外国国籍,于是他毅然回国,向新中国贡献出自己毕生所学,将中国的导弹事业提升到了一个新的高度,他曾说:

七十多年前自己和好友一起赴美留学,他选择留在美国享受高薪待遇,我选择了遵从家父梁启超遗嘱毅然回国报效国家,他从事美国洲际导弹,我从事中国洲际导弹,他的年薪是30万美元,我的工资只有他的千分之一,他住在西雅图的高档别墅,而我住在一间普通的单元房,曾经有不少人问自己对此有什么看法,我的回答是:

他制造的导弹是针对中国的,我制造的导弹是为了保卫中国,这位老头就是中国导弹控制系统创始人之一的梁思礼,他是中国火箭系统控制专家中国科学院院士,也被誉为新中国的续火者梁思礼!也是贵州女婿梁启超之最小的儿子。

原著再版II

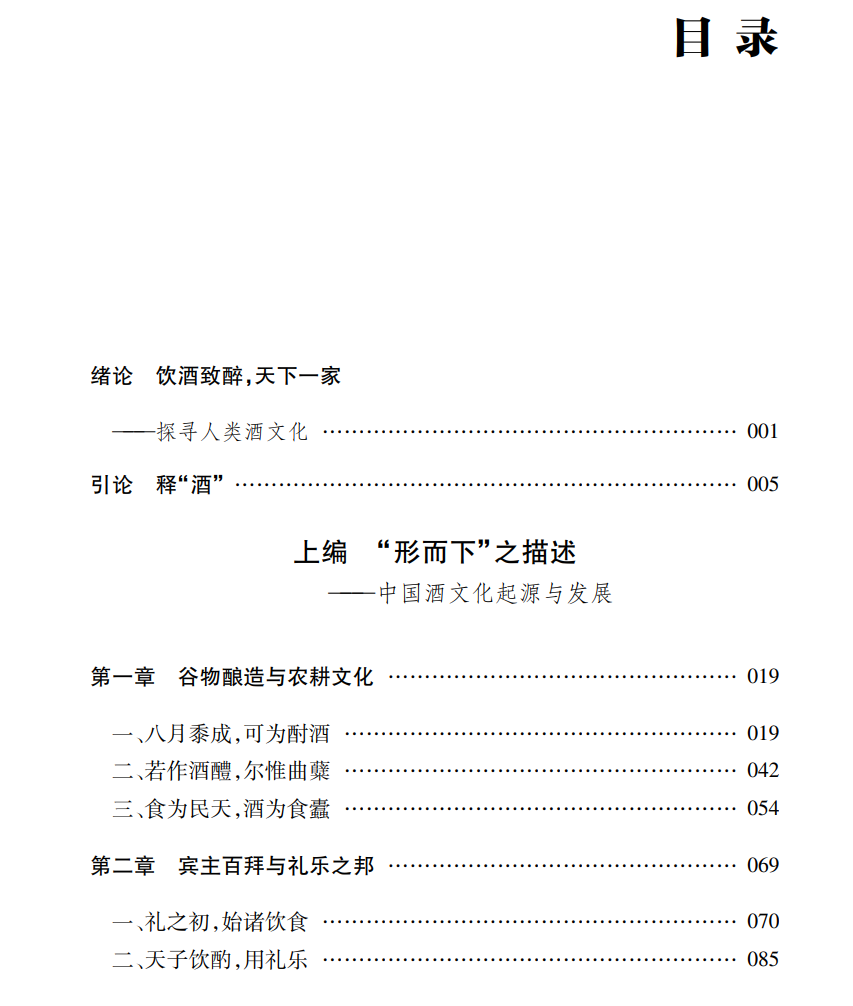

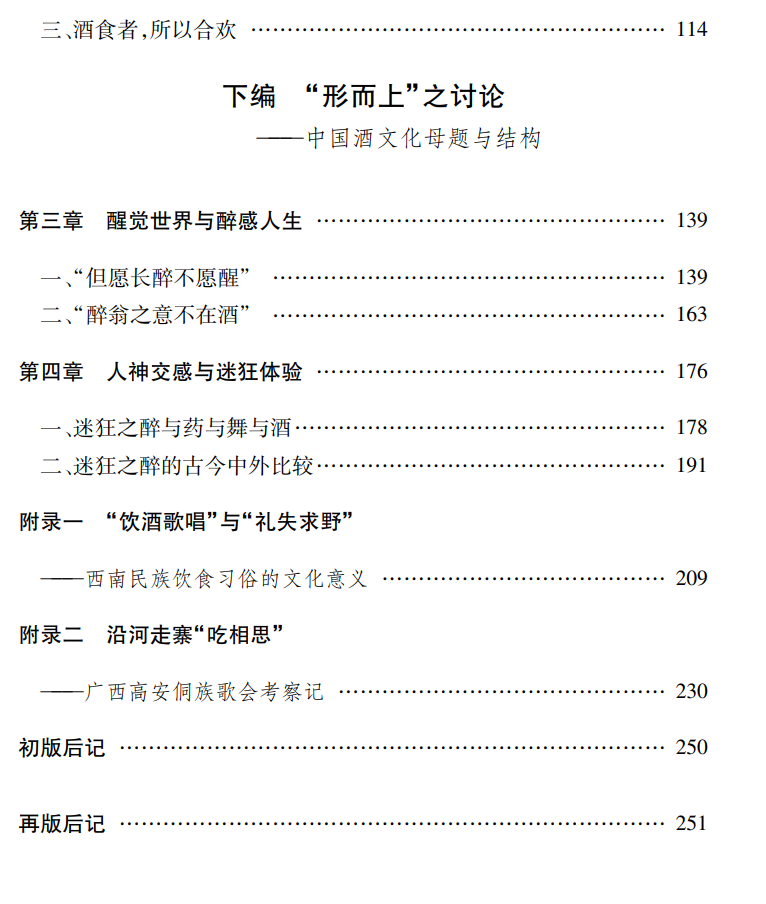

徐新建:《醉与醒:中国酒文化研究》(增订本)

·出版:陕西师范大学出版社,2019年

·丛书:中国文学人类学原创书系

·书号:ISBN: 9787569508574

再版简介

酒在人类文化的历史长河中,不只是客观的物质存在,更是文化的突出象征。作为一种特殊的精神载体,酒及其实践方式在中国漫长多元的文化传统中占据独特的地位。

本书立足于人类学视野和方法,从酿造、功用及诗文、礼仪等方面对中国酒文化展开深入阐释,既揭示“食色性也”的生物本能,也解码“对酒当歌”的文化意蕴。作者在宏观的时空领域中对中国酒文化进行比较分析,阐释酒与中国文化、中国文人性格等方面的关系,力图对中国酒文化母题与结构做深层解读。

绪论

饮酒致醉,天下一家

——人类酒文化探寻

谈论饮酒文化,要从人之秉性和世界格局说起。

根据体质人类学对全球居民的基因比对及考古分析,世界各地所有被称为人(Homo sapience)的成员具有同一来源,属同一种类。持这一看法的人类学家相信,如今的人类不但有共同属性,而且有共同的祖先和起源地,不同的只是后来的迁徙路线及各种因地制宜的习俗。照这样的观点,无论分布何处、表面有多大区别,人类的关系都亲如手足,天下一家。

对于表面千差万别的人类成员来说,什么是彼此的共同属性呢?那就是能够通过与自然互动而获得性灵提升。这种现象可叫作“进化”“超越”,更可称为“升华”乃至“出神入化”。所有这些当中,最突出的体现之一,就是遍布世界的“饮酒致醉”。在同其他动物的区分中,人类的形成标志和主要特征是文化。因为文化,人便同时赋有了先天秉性和后天创造。对此,古汉语文献有过经典表述:一曰“食色性也”,一曰“对酒当歌”。前者是天赋,强调食、色对于人类生物体的重要;后者属人文,表明饮酒在文化及礼乐中的显赫地位。在古往今来的人类历史中,酒是遍及世界各个族群的文化产物,在一定程度上甚至可以说,是各文明类型的边界、通道和表征。

从与自然的互动角度看,人类的酒主要有三类,即粮食酒、果子酒和奶制酒。三大类型分别代表人类在农耕、园艺和畜牧上,从生物适应向文化利用的提升。在这一意义上,文化的含义便是以人文“化”自然,或如西语culture所说的,是对农耕、园艺的发明,以及对牲畜的驯化。

传统酿造酒/网络图片

不过,酿酒的出现,其实意味着在农耕、园艺及畜牧的基础上又迈了一大步,是通过对人类耕种、栽培的果实及驯养动物的奶汁再度加工,经压榨、烘焙、发酵等工艺获得酒精饮料的精细过程。由此可以说,酒是人类文化的二次革命。具体来看,自古巴比伦时代两河流域的人们发明麦芽酿造技术,从而生产出包含二氧化碳的低酒精度酒,以及黄河、长江流域的人们发明酒曲发酵技术并生产美味醇香的谷物酒以后,人类的粮食酒类型便不断衍生出源远流长的麦酒(啤酒、威士忌)、米酒(黄酒、醪糟)及高粱酒、玉米酒(白酒、烧酒)等多种系列。在此前后,通过葡萄酿造以及奶汁发酵生产的葡萄酒(香槟酒、白兰地)、奶制酒(马奶酒、羊奶酒)等其他类型,也分别在温暖干燥的欧洲中部及寒冷广阔的草原地带悄然问世并向各地广泛传播。

这样,按照人类同源说理论,来源于同一位“夏娃”母亲的人类成员,自走出非洲遍布世界后,再一次通过酒的酿造,展现了彼此在生物需求和文化创造上的近似和相关。就像要借助酒的感召,从四面八方向共同的祖源表达敬意,并祈望在相互分离的途中,通过醉感,找寻既认同又超越的本能诉求和文化心境。酒的本质在于致醉。这一点,生理生物学的解释是乙醇作用于神经中枢后使人产生的兴奋提升、致幻和上瘾现象。实现类似现象的途径不止于饮酒。

希腊酒神“狄俄尼索斯”/网络图片

很早以来,分布于世界各地的人们早已探索出多种多样的兴奋、致幻方式和介体,如大麻、茶、烟草、咖啡、药物等。在找不到或不需要物质介体时,还可借助身体的连续舞动或集体性巫术狂欢,去抵达那令人着迷的境界。为什么呢?因为人需要超越平庸和日常,也就是想要在有限中连接无限,在世俗的生存中触摸神圣,在此岸的境况中窥探和感受彼岸。虽然饮茶(通过茶碱)、吸烟(尼古丁)和喝咖啡(咖啡因)等均可获得相似效果,却都比不过“饮酒致醉”魅力。这是因为酒的文化不但与最为根本的饮食关联,更同各地民众的风俗、礼仪、信仰及祭祀合为一体。这在汉语文献及民谚中被表述为“酒以成礼”“酒以合欢”“无酒不成席”等,在欧洲则被传承为以狄俄尼索斯命名的“酒神精神”。

“酒神精神”与代表理性、世俗和规矩的“日神精神”(阿波罗)相对,“酒神”象征和彰显的是浪漫、激情以及反抗、突破和神秘——如同庄子式的逍遥、坐忘和归隐。这样,醉的境界便如那只不知是醒是梦的美丽彩蝶,在酒神的致幻里翩翩起舞,引人入化。另一方面,醉的作用也是双向的,既可使人升腾,亦能令人乱性,故而才会出现“斗酒诗百篇”的诗仙,同时又产生酩酊厌世的醉鬼。

在遍布全球的人类酒文化版图里,酿酒工艺数不胜数,饮酒习俗千姿百态。从普罗旺斯的红酒系列到赤水河畔的茅酒飘香,从江浙水乡的“女儿红”到慕尼黑的“啤酒赛”,从非洲坦桑尼亚的“土酒习俗”到黔东南各族村寨的“拦路酒歌”,从草原牧民的洒酒祭祀到都市酒会的盛宴狂欢……人类一直在饮酒致醉的漫漫路上,先分头行走,再彼此汇聚:摇摇晃晃,分享交流;醉醒相应,各显神通。

2009·剑桥啤酒节/徐新建拍摄

然而,在生产制作和人天互动上,面对当今席卷全球的现代化工业牵引和冲击,酒文化传统给人类留下的最珍贵遗产,或许要数对自然的亲近和对手工的传承,也就是人类群体对大地母亲的坚守和对人工制作的留存。法国葡萄酒为何以法定产区(AOC)为最佳?赤水河的茅台酒为何难以异地复制?草原地带的各类奶酒为何以皮囊搅拌出来的最为醇香?原因在于:法定产区的纬度、海拔、土壤,以及日照、温湿度和果种等条件下生长的葡萄能够酿出最好的美酒;茅台地区的空气、水质乃至微生物状况等综合作用决定了当地酒品的特色和质地;唯有经数天耐心搅拌的奶酒,美味和口感才能达到最佳。于是哪怕就在“饮酒致醉”这一件事上,世间数以万计的酒类品种也为天下一家的人类保留了地方与人群的传统多样性,避免了人们生活趣味的单调和趋同。不但如此,流传至今的各地酿酒制作,最具魅力的仍是心手相传的人工技艺、师徒作坊。

这样,当今那些靠化学配方加自来水便能大规模生产和倾销的可乐、汽水等现代饮料,无论势头多猛、产量多大,依然胜不过酿酒的魅力,更取代不了致醉的文化。

1996年·月亮山“牯藏节”祭祀酒/徐新建拍摄

《礼记》指出,“饮食男女,人之大欲”。尼采认为“醉的本质是力的提高”,酒神的意义在于“对日常界限的否定”。欧阳修主张“醉翁之意不在酒,在乎山水之间”,理由是“山水之乐,得之心而寓之酒”。曹操的“对酒当歌”则更是以吟唱方式道出了酒和醉的奥秘。在“人生几何”的困惑面前,人所感慨的是“忧思难忘”。对此,求解是什么呢?“何以解忧,唯有杜康!”杜康是酒的代名。答案就在借酒升华,醉以致忘。

在我看来,前辈的言说已探求了人类酒文化的妙境和共性所在。如今,面对大工业、机械化的滚滚浪潮和险生态、恶环境的四面危机,酒传统的保存及提升或许是一条人类可借以回归自然的缓缓河道。它既源流不一,又殊途同归;不但推动工商,更能滋养人文。故可谓全球一体,百酒争艳;以酒和群,返本开新。

原著选载II“醉翁之意不在酒”(第三章第二节)

醒醉并存(简议中国醉感文化)

屈原由“醒”而坠,司马迁慨而叹之,为其立传,曰:“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。”处在极度不幸(被处以腐刑)中的司马迁以“屈原放逐,乃赋《离骚》”作为自我支撑的精神动力,坚定不移,地完成了人类史上的不朽之作——《史记》。但就连司马迁也对屈原的自杀选择流露了困惑和不满:“及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容?而自令若是?!”

司马迁的观点是明白的:醒者事国事君,以弘扬礼乐为第一要义;此国不贤,另寻贤者便是,有何理由一定要自绝于世,自毁其才?可见二者又显出了各自的不同。如果说司马迁的光照后世确曾受惠于屈原之“醒”的鞭策与激励的话,那么其实在可说是青出于蓝而胜于蓝,较之前者有过之而无不及了。屈原因不愿同流合污而自投汨罗,司马迁为报效社稷却忍残于世。屈原体现的是以死全其态:君若识士,士则事君;君若不识士,则士以死谏君。司马迁追求的是以事(礼乐、功业)全其身:

君让臣死,臣不得不死;若君未让臣死,则臣决不自亡。随着后来的历史发展,我们很快看到在“入仕之士”的“醒”者类型中,乃是司马迁式的以事全身而非屈原式的由“醒”而坠获得了更为广泛的认同。并且也正是从司马迁对于保全生命的注重这一微妙转折中,“出世”与“入仕”、“醉”与“醒”之间便找到了能够相互交汇的共同点。

在这里,“全身”有两层重要含义。首先是确保个体生命的存在,即以一个能够自我担当、自我言说的独立主体为基本前提,失此前提便无所谓“礼乐”亦无所谓“消解”,一切价值对抗,主观抉择均等于虚设,不再有任何意义。换句话说,确保个体生命的存在,就是确保“我”的活着,“我”的存在。不论这个世界是善是恶是喜是悲,“我”必须存在。只有确保了“我”的存在才可能进一步时刻回答是“醒”是“醉”、是认同还是否定的现实逼问。

魏晋风度:借酒避世/网络图片

这种强调“我”活着、“我”存在的所谓“全身”倾向,反映在漫长的中国文化传统中便是已被古今学者不断加以阐明了的重生主义和世俗精神;重当下建功立业或当下天人合一胜于来世得修正果或早后褒贬于史。正因为注重“全身”,醉者才不轻易地去死,醒者亦竭力鼓起勇气去活。“全身”之求,使两方都向现实作了妥协。醒者忍辱而苛活,醉者借酒而坐忘。

司马迁写道:

所以隐忍苛活,函粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙没世而文采不表于后也。

庄子则云:

古之所谓隐士者,非伏其身而弗见也,非闭其言而不出也,非藏其知而不发也,时命大谬也。当时命而大行乎天下,则反一无迹;不当时命而大穷乎天下,则深根宁极而待。此存身之道也。

庄子的“存身”与司马迁的“苛活”在尽私心(自我之志)和待时命(自然之道)这点上可说是已无差别。在“苛活者”身上已多少显示出分明是属于消解类型的醉者倾向,而在“待命者”那里则更是透露了兼济天下的醒者精神。“全身”的另一层含义便是一体之内即得其全。何为全?醒醉兼备,出入合一也。这一点在汉代名士东方朔身上得到了最早的充分体现。

照庄、屈对立的醒醉原型来看,其各自代表的人生抉择是决不可相互替代的。醒者弃世,以生命的自我结束来言说其态;醉者避世,借醉感的消解作用来改变人生。一个醒亡,一个醉生,彼此截然不同。然而发展到东方朔的时候,事情却发生了根本的变化。东方朔既不弃世,也不避世,既在朝廷出仕做官又在内心里看破红尘,其竭力主张的所谓“朝隐”(以仕为隐,化醒为醉),便竟连表面的迥避也不需要了。据史书记载东方朔乃汉武帝颇为器重的名士。其“好古传书,爱经术,多所博观外家之语”。“初入长安,至公车上书,凡用三千奏牍。”可见其称得上一位异常勤奋的事君“醒”者。不过另一方面,较之其它过于唯唯诺诺的入仕之士,其又似乎显得狂放不羁。比如他居然敢在武帝亲临询问时一再以须满足其美酒梁饭及公田鱼池之类的一己之欲为条件,然后才开口回答。此中奥妙,东方朔本人曾一语道破,谓之曰:避世于朝廷也。史书载云:

朔行殿中,郎谓之曰:“人皆以先生为狂。”朔曰:“如朔等,所谓避世于朝廷闲者也。古之人,乃避世于深山中。”时坐席中,酒酣,据地歌曰:“陆沉于俗,避世金马门。宫殿中可以避世全身,何必深山之中,蒿庐之下?”

对于所谓陆沉于俗,司马彪注云:“谓无水而沉也”。陆沉于俗与避世全身合在一起组成了“避世于朝廷”,此中难道不正清楚地显示了庄屈合一、醒醉并存了么?只不过在这里屈原的自杀选择转变成了象征性的弃世(陆沉),庄子的消解之醉亦改造成了宫廷式的避世(朝隐)。二者之间,鸿沟不复存在,醒醉交融,彼此握手言欢。有了这样的重要变化,东方朔之后的名士便无所谓醒亦无所谓醉,或曰醒亦醉醉亦醒,兼而有之,无所分别,于是不但可以出入宫廷,酒酣而歌,且连恃才怠君亦敢为之。

庄周梦蝶与坐忘/网络图片

后世学者不断强调的所谓“儒道互补”其实正是由此而获得生发开去的初始契机:隐身朝廷,醒于醉感;有酒亦醉,无酒亦醉;以醒藏醉,醉即为醒。再看东方朔诫子之语:

明者处世,莫尚于容。悠哉游哉,与道相从。首阳为拙,柱下为工。饱身安步,以仕代耕。依隐玩世,诡时不逢……圣人之道,一龙一蛇,形见神藏,与物变化,随时之宜,无有常家。

这里不妨将“龙”理解为醒,“蛇”理解为“醉”,龙蛇并存,得全于一身。于是面对世俗社会所提出的无外乎是非、善恶之类的对立挑战就不再感到为难了。“与物变化,随时之宜”,当醒即醒,该醉即醉,达则兼济天下,穷则独善其身,济天下时为醒龙,善其身时归蛇醉。至于其日常的最佳状态当然是任何人也捉摸不透的“形见神藏”了。也就是说若仅观其外,世人乃无从得知其是醉是醒,因而既无法评价其是非亦无从奖惩其得失了。这样的人便称为“明者”。明者醒醉并存,既可“依隐玩世,与道相从”,又能“饱身安步,以仕代耕”,如此完备,何乐不为?

至此我们便获得了一个重要结论:由传统的酒文化现象中产生出来的“醉感精神”(这里主要强调以“出世之士”为代表的“消解之醉”方面),自庄、屈之后已完全地覆盖了整个上层礼乐文化。换言之,以官、士阶层为核心的礼乐文化在醉感精神的浸润下已逐渐演变成为地地道道的醉感文化了。屈原之后,鲜有彻底的“醒”者。一切因身分之故不得不依附其它的寄食之士,无论是隐是显、是达是穷,都几乎一无例外地对庄子之醉深怀敬意了。醉,像一座既能摆脱人生困境而又与性命无伤的方便之桥,媚妩地躺在士人面前。于是大家也就轻松地在上面行来走去。于是酒,那独特的致醉饮料便彻底成为需要醉感的人们不可缺少的人生伴侣。于是饮酒之风日益兴盛,酒徒酒仙日益增多。于是酒禁之令时兴时废,久禁不止。

东方朔之后,醒醉并存、全于一身的著名例子还有很多。曹操一方面“对酒当歌”另一方面又斩杀反对酒禁的孔融就不用多说了(见第二章)。值得一提的还有与曹操同显一时只不过是由隐而仕的一代名士诸葛亮,以及改朝换代之后由仕而隐的白居易。诸葛亮有“逸群之才,英霸之器,身长八尺,容貌甚伟”。但身逢乱世,不得不“避难荆州,躬耕于野,不求闻达”。这便体现了其“庄周之醉”的一面。但诸葛亮虽身居草屋却以“卧龙”自称,于是又不难见出其潜在之醒的一面(全身待命)。在此,卧龙者,醉蛇之异像也。正由于具有此种醒醉并存的基本倾向,诸葛亮才会遇贤而出,由山间隐士而变成一国宰相。也正因如此,其才会在把玩天下的放达外表之内深怀着以礼训子的清醒意识。

《蜀志》记曰:

孔明戒字曰:“夫酒之设,合礼致情,适体归性。礼终而退,此和之至。主意未殚,宾有余豪。可以致醉,无以至乱。”

这里,礼、体、情,性、宾、主、醒、醉,面面俱到,考虑得多么周密,而一个“无至乱”及“和之至”则将其“醉见醒藏”的另一面目全盘托出。若无一番认真准备,又有谁会轻信上面这段充满仕途醒者之礼教气息的言论竟是出自当年躬耕于野的“卧龙”之口?而一旦弄清了这一客观的事实,对于史书进一步所言诸葛亮“洽蜀酒禁严,道无醉人”之类的业绩也就较容易接受了。

白居易(772—846)的情形刚好与此相反。其沿着科举之路入仕事君,官至刑部尚书,且文学上颇有成就,名显一时。他的醒醉并存,主要体现为早年做官,晚年归隐,入仕多醒,归隐且醉。他踏入仕途时取宇为“乐天”,自幼告退后则号为“香山居士”、“醉吟先生”。白居易对自己的总结是“三十气太壮,胸中多是非”,故晚来告诫自己“面上灭除忧喜色,胸中消尽是非心”。这一方面固然是由于其时政治险恶,党祸不断,明者当“避世全身”;另一方面主要还在于庄、屈之后所形成的醒醉并存传统在其一开始接受文化时起就不断产生的深刻影响起了关键作用。白居易自己一再说过“仆志在兼济,行在独善,奉而始终之则为道,言而发明之则为诗”。刘禹锡非常准确地评价他说:“吏隐情兼遂,儒玄道两全。”

顺着这样一个思路再来反复品味白居易晚年归隐之作《醉吟先生传》,想必会对中国的传统酒文化,或中国文化传统中的“醉感精神”获得更加深入的体会:

醉吟先生者,忘其姓字、乡里、官爵,忽忽不知吾为谁也!官游三十载,将老,退居洛下……性嗜酒,耽琴,淫诗。几酒徒、琴侣、诗客多与之游……若兴发,命家僮调法部丝竹,合奏《霓裳羽衣》一曲多若欢甚,又命小妓歌《杨柳枝》新词十数章。

放情自娱,—酩酊而后已……既而醉复醒,醒复吟,吟复饮,饮复醉,醉吟相仍,若循环然。由是得以梦身世,云富贵,幕席天地,瞬息百年。陶陶然,昏昏然,不知老之将至。古所谓“得全于酒者”,故自号为醉吟生先。

这篇自述约有千余字,限于篇幅,此未全录。不过仅就所引的上述片断来看,其所述之醉已令人应接不暇了:从醒到饮到醉,从乡里、官爵到生死飞梦幻,从庄子之宗到魏晋之狂,从酒乐到酒歌,从丝竹到艺妓,从得全于酒到放情自娱……可谓聚古今于一身,集醉感之大成,称得上一篇中国酒文化之“醉感宣言”矣。而这又偏偏出自一位以功名垂于青史的归隐达官之笔下,不能不一再引人深思。

醉感消解了礼乐,亵渎了其君臣父子,修齐治平的世俗尊容,打破了自尧舜以来便已形成并自誉为法乎其天因而似乎万世不可更改了的文化独占局面。醉感使隐者乐其醉,仕者轻其醒,使一切人为的礼制秩序、是非得失、功名爵位……均失去往日的神圣光辉。在醉感面前,历史受到重新评诂,圣人也将另眼相待,无尊无贱,非古非今,全都从头开始,以无观有,视有为无,复归本真,以退为进。

唐俑“百官朝圣”/网络图片

时至1933年的宫廷礼制场景/笔者摄于越南顺化皇城博物馆

中国文化为什么数千年持续循环,始终不失大体,万变不离其宗,分而合、合而分,治而乱、乱而治,并未象欧洲文化那样不断地突变、断裂、飞跃、“发展”乃至滋生出极端远离自然的现代科技文明?对此应当说,醉感的存在,与“醒”相伴的自我消解的存在(其由“士”而影响“官”,进而又自上而下地支配“民”),便是一个至为重要的原因。

醉感的存在,使中国文化无论演变到何朝何代亦无论完善到何种程度,都摆脱不了一个共同的反省座标,那就是:自然(原初、本真、无)。此座标从内部里调节着礼乐的终极走向,制约着文化的过分“发展”。其基本结构如下:

(天道)自然←消解(醉)

(人道)文化→礼乐(醒)

这时我们突然发现一个很有趣的现象。作为对食色本性的一种超越,酒的诞生,本是文化的突出标志,然当其进入中国文化的上述演变结构之后,竞又变成了文化自身的消解之物。也就是说酒成了文化的文化,或言之,超文化、反文化、无文化。

看来,这种“否定之否定”的喜剧结果准是最初的仪狄、杜康那些远古的造酒者始料未及的。

1992年:《醉与醒》初版封面

初版后记

对于作者来说,本书纯属偶然涉及的陌生课题。1989年年初,贵州电视剧制作中心的导演前来约写一部介绍中国酒文化的电视片。应约之后,现查资料,陆续为该片写成十集台本。之后又遇滇、黔、桂三家省级出版社联合组织出版“中华民族文化专题研究”丛书。在贵州人民出版社总编辑张克等前辈的鼓励下,作者应诺撰写以酒文化为对象的一个专题。经过半年多赶鸭上架式的忙碌,便有了目前这部十分“夹生”的成果。

平心而论,当写完全部书稿的最后一个句子时,作者才感到对酒文化的专题研究刚刚开始,有许多的话涌于笔尖,似乎需要从头说起。然而这已是不可能的了。作者愿将此书献给一切热心的读者、献给愿对其提出批评指正的专家、朋友们。在此,谨以诚挚之心感谢本书引用过其材料、论点的所有认识与不认识的学术同仁,没有他们此前的研究,本书的出现不可想象。

感谢彭兆荣学兄无私地提供了有关的外文资料;感谢半年多来对本书的撰写提供了各种帮助的朋友;感谢多年以来在比较文学及比较文化研究方面对作者给予过直接和间接启发帮助的乐黛云教授、孙景尧教授,与她(他)们的交谈才使作者萌生了对“酒”现象进行跨文化比较研究的最早念头。

1989年记于贵州社科院

新版补记

本书于1989年写成,出版后一放就是20余年。在此期间,岁月流逝,人事全非。要不是陕西师范大学出版总社同人相约,我对“醉与醒”话题的思考恐怕也就随俗务和心境的改变而束之高阁了。

2003年,在调入四川大学后不久,参与海峡两岸学者合作主办的第八届中国酒文化国际研讨会,为会议提交题为《“饮酒歌唱”与“礼失求野”》的论文,以西南多个民族为例,讨论饮食习俗的文化意义。文章在《西南民族大学学报》2015年第1期刊发出来,算是对此话题的一种接续,思考的范围也由形而上的“醉与醒”沿展至形而下的“礼和俗”。在此之间,还发表了记述贵州从江和广西三江侗族村民歌、酒并重的《沿河走寨“吃相思”》(《民族艺术》2001年第4期)。按理,这些扩展了的思考和事例都应在本书的新版中增补进来。然而,增补工作在体例衔接上具有难度,同时也为了顾及原书的风格与时代面貌,我还是打消了这一念头,只把相关篇章作为附录列在后面。于是除了增写“绪论”和纠正字句失误外,此次未对本书做太大修改。希望新读者照旧阅读,老读者从新指正。

感谢陕西师大出版社和“中国文学人类学原创书系”编委会为本书提供再版机会,感谢叶舒宪教授、冯晓立编审为此付出的努力。

在本书的旧版里,我讨论过人类致醉的诸多途径,包括饮酒、吸麻乃至持续狂舞等等。如今看来,不妨把写作也列入其中。作为与醒相对的一面,通过写作获得醉感,已成为文字社会醒者的必须。为了致醉,不妨清醒;因为清醒,所以沉醉。这里的醉,便是庄子讲的“坐忘”,以及佛说的“放下”。

徐新建,2018年于成都

文学人类学

组稿编辑 | 梁 昭

审稿编辑 | 梁 昭

值班编辑 | 罗郁林

在田野中发现

在书斋中思考

文学人类学研究会主办

欢迎交流:its2011@126.com