精华热点

精华热点 如果从夜郎国之前有历史文献记录的牂牁古国算起,本着教育起源于社会生产和生活需要的教育史观,文字产生以后的贵州教育至今已有2600多年的历史。在这也算漫长的文化教育史中,出现了众多的先贤。他们曾为贵州,乃至中国教育事业的发展做出了巨大贡献。先贤们在寻求个人生存发展空间、实践自身高远理想的同时,身上所体现出来的那种兼济天下的人生价值取向、富于创造性的开拓创新精神、回报桑梓的春晖情怀等人文精神,成为贵州社会宝贵的精神财富和不竭的发展动力。笔者认为,东汉的尹珍、明代的王阳明和田秋、清代的李端棻可谓贵州教育史上众多先贤中的杰出代表。

一、尹珍:开启贵州学校教育先河

东汉时期的尹珍,是有确凿史料和历史遗迹可引证的开启贵州古代文化教育的鼻祖,贵州私人办学第一人,也是贵州人引以为自豪的文化先驱。

尹珍(79—162),字道真,东汉牂牁郡毋敛县(今贵州独山、荔波一带)人,系汉武帝时期“募豪民,田南夷”时,自四川迁入黔南独山、都匀一带的尹氏后裔。据 《华阳国志 ·士女目录·文学》 载:“荆州刺史尹珍,字道真,毋敛人”;又据 《华阳国志·南中志》 载:“明章之世,毋敛人尹珍,字道真,以生遐裔,未渐庠序,乃远从汝南许叔重授五经,又师事应世叔学图纬,通三才。还以教授,于是南域始有学焉。珍以经术选用,历尚书丞郎,荆州刺史,而世叔为司隶校尉,师生并显”。《后汉书·西南夷列传》 亦载:“郡人尹珍,自以生于荒裔,不知礼仪,乃从汝南许慎、应奉学经书、图纬。学成,还乡里教授,于是南域始有学焉。珍官至荆州刺史”。由此可知,尹珍其人其事,是一个真实的历史存在。身为蛮荒之人的尹珍深感家乡文化教育非常落后,不辞辛劳跋山涉水远赴京都洛阳,拜经学大师许慎学习儒家经典,又拜在应奉门下学习图纬之术,勤奋钻研,日益精进。学成以后,尹珍不忘改变桑梓文化教育落后的面貌,回到家乡牂牁郡创办学馆,传授儒学经典,从此以后,南蛮之地贵州就有了正规的学校教育。后来,尹珍又离开家乡到荆州跟从曾经的老师,现为司隶校尉的应奉,因才学被推举为尚书丞、尚书郎,最终官至荆州刺史。

据后世学者多方考证,尹珍回乡讲学地方很多,今天的贵州许多地方都有他教学授徒的遗迹。最为知名的是黔北正安县新州场的务本堂、绥阳县旺草里的尹珍讲堂。“务本堂”相传为当年尹珍创办的学馆名称,取孔子“君子务本,本立而道生”之意,相传此为尹珍讲学时的居所及终老之地,在务本堂后沙棠树下还有有尹珍墓。明代万历年间遵义地方官首次修建务本堂。现存建筑为清代光绪年间复建,系省级文物保护单位,供后世瞻仰纪念。

尹珍不甘落后、千里求学,热爱家乡、回报桑梓,兴教立学,开智蛮荒,献身教育、死而后已,不愧为贵州教育的先驱、文化的先贤、教师的楷模。为永世纪念这位文化教育先贤,民国三十年(1941年)贵州省政府从正安县东北划出一部分土地,专门设立一个以尹珍的字命名的县——道真县。因为尊崇尹珍为贵州文化教育做出的巨大贡献,省内许多地方历代都建有专祠奉祀尹珍。明代贵阳有名的文明书院、正学书院、阳明书院均设有尹珍专祠。清末至今,贵阳城东扶风山一直建有尹道真祠,与阳明祠毗邻而居,是贵州人心中的文化圣地。

二、王阳明:开创贵州教育新天地

明代中叶著名的思想家、教育家、军事家王阳明,被后事誉为“立德、立言、立功”的真三不朽的圣人。在其57岁的人生中,有23年在从事兴教讲学、著书立说活动,哲学、教育思想对后事影响巨大。在他贬谪贵州龙场驿(今修文县)的三年里,居夷处困,创办龙岗书院授徒讲学,又主讲于贵阳文明书院,为贵州教育开创出一片新的天地。

王阳明(1472—1529),本名王守仁,浙江余姚人,自号阳明子,世人称其为王阳明。21岁乡试中举,28岁举进士。曾任刑部、兵部主事。正德元年(1506年)因上疏营救言官戴铣等人而得罪了权阉刘瑾,被廷杖40,贬谪贵州龙场驿丞。1508年春,王阳明来到龙场就任。此时的贵州虽已建省 95年,但文化教育事业的发展十分缓慢,仅在少数中心城市建有地方官学,广大山区、少数民族地区的文教尚为一片空白。王阳明谪居的龙场驿,属于水西安氏土司管辖的范围,生活着苗、彝、布依、仡佬等少数民族。此地虽距离省城贵阳80多里,但文教荒芜,方圆几十里没有一间学舍。

在当地乡亲及安氏土司的帮助下,王阳明在龙场创办了龙岗书院,传承孔子“有教无类”的教育思想,招收当地苗、彝、布依、仡佬等少数民族的子弟入学受教,并且在讲课时,龙场百姓不分男女老幼,皆可到龙岗书院来听讲。荒凉的龙场从此书声琅琅,大开文明教化之风。王阳明此举,实在是首开贵州少数民族教育的先河。龙岗书院声名远播,贵阳、黔南各地,甚至湖广子弟也远赴龙场拜师。不久,王阳明应贵州提学副使席书之邀请,主讲于贵阳文明书院,首讲“知行合一”之说。在龙岗书院创办及讲学文明书院之前,贵州仅有5所官办书院,之后贵州各地书院激增,出现了大办书院教育的热潮。有学者统计,明代贵州共建书院38所,龙岗书院之前有5所,之后骤然增加了32所。因此可以说,王阳明在贵州的书院讲学活动,极大地促进了贵州书院教育的迅速发展,开一代教育新风。

王阳明自述,“贵州三年,苦难备尝”,在克服生死杂念的过程中,摆脱外界物质及社会生活的困扰,潜心于五经、程朱、心性本体研究,“日夜端居澄默,以求静一”,“忽中夜大悟格物致知之旨”,“始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”。这就是“龙场悟道”。此道为王阳明的“心即理”“知行合一”“致良知”学说体系创建了理论基础,完成了从反动程朱理学到建立明代新儒学——心学的飞跃。王阳明将他悟道所得之心学在龙岗书院、文明书院等地向学生宣讲,在贵州培养了一大批心学传人,留下了宝贵的文献教育资源,成就了王学三大流派之“黔中王学”一门,诚可谓开创了贵州儒学教育的新风尚。

三、田秋:贵州科举教育之父

通过考试选拔官吏的科举制度发轫于隋形成于唐,延续至1905年结束,历时1300余年,对中国的政治、经济、文化、教育等影响深远。科举制度尽管自清中叶以来因走向八股文死胡同而饱受诟病,但它毕竟为广大的寒门读书人求取功名、进入官场和上流社会提供了一个相对公平的竞争机会,同时也是政府发现人才、选拔人才、造就人才的一种重要方式,极大地推动了以传播儒家文化为主的各级各类学校教育的普及与发展,提高了全民素质。隋、唐、北宋时期的贵州未见有参加科举考试的记载。贵州人的科考记录,始于南宋时期的播州(今遵义地区)“贡士”冉从周,他首中进士,时称“破荒冉家”,是贵州历史上的第一位进士。整个南宋时期贵州共出8名播州籍进士,有元一代进士仅杨朝禄1人。明代开国至1413年贵州建省期间,贵州生员分别到四川、湖广、云南等省去参加乡试,中进士者也仅有赵仕录1人。建省之后,很长一段时间贵州仍未单独开乡试,考生先是附试湖广,后又改为“就近附试云南”。生员到湖广的武昌要步行三四千里,到云南的昆明要步行两千余里,乡试日期又值8月酷暑,其间的艰辛就可想而知了。因而有许多家贫无路费者、身体病弱者未能参加乡试,生员大减。科举不兴带来了教育的不振和文化的荒敝。对此,贵州不少地方官员和朝廷有识之士早就提出在贵州单独设立科场。然朝廷以“旧制难改”“旧制不可轻改”或科考经费无法保障为由多次予以否决。直到嘉靖九年(1530年),进士出身、时任给事中的贵州思南人田秋的奏折《请开贤科以宏文教疏》 的出现,贵州单设科场之事才发生了根本的转折。

田秋(1494—1556),字汝力,号西麓,赴云南乡试中举,又赴北京会试中进士,曾任推官、给事中等职,官至广东布政使。当时的全国两京13省中,只有贵州省尚未单独开科取士。田秋曾赴云南乡试吃尽了苦头,早就对贵州未能单设科场之事愤愤不平,在京任礼科给事中期间,敢说敢为,据理力谏,披肝沥胆向嘉靖皇帝上 《请开贤科以宏文教疏》,为贵州开闱乡试据理力争。此疏言辞恳切,理由充足,说理透彻,文采飞扬。从地方藩王世子入继大统的嘉靖皇帝朱厚熜,对于地方生员长途跋涉参加科考的辛劳和地方文教不兴的现实,应该是耳濡目染,有一些真切感受的。嘉靖帝随即将该奏疏交礼部复议后下到贵州巡按勘议。礼部负责管理全国的教育及科考,可以想见,在礼部工作的田秋一定向礼部的各级官员做了大量的说服工作,才使得奏疏得以顺利通过。奏疏下到贵州省时,恰逢王杏任贵州的巡按御史,负责勘议贵州开闱乡试一事。王杏是王阳明的浙江籍私淑弟子,当时正与王阳明在贵阳的几个弟子在筹办阳明书院,对于开科取试宏扬文教之事是鼎力相助的。他在1533年上疏朝廷,大力支持田秋的奏疏,并且还回顾了贵州开科取士的历史,将田秋在奏疏中所举的广西原附试广东、后来自行开考之事加以强化,分析了贵州开乡试的可行性。嘉靖皇帝将田秋、王杏的奏疏交礼部再一次讨论。田秋又做了许多说服性工作,使得礼部再次上奏支持贵州单独开设乡试。最终,嘉靖皇帝于1535年8月批准:云南、贵州分别开设乡试,云南取40名,贵州取25名。嘉靖十六年(1537年),贵州的首次乡试在贵阳隆重举行,贵州士子1000余人参加(自南宋以来最多的一次),礼部派官员入黔主持开考仪式。为表示支持与庆贺,田秋还捐资购地,每年以租谷来补贴贵州贡院的试卷费。

贵州单独开乡试的意义是非常重大的。首先是参加乡试的人数从1537年第一次开科的1000余人逐年增加(至明末已达到2000余人),让广大读书人在“读书—应考—入仕”的人生道路上看到了希望,从而推动了官学、书院与私塾的发展,有助于贵州文教的普及与提高。其次是录取举人的名额逐年增加了,从首次25名增加到后来的40名,使得更多的贵州人有机会到京城会试,通过科举这一道路走出贵州,在全国发挥影响,从而促进了贵州自身政治、经济、文化、教育等方面的发展。据史料记载,有明一代,贵州中进士者121名,其中单独开科取试前160多年只中进士33人,单独开科取士后的一百零几年就中进士87人。这些成绩的取得,以及单开科场对贵州中、晚明及清代文教的巨大影响,陈福桐先生在 《六千举人,七百进士》 一文中说得很清楚,田秋是功不可没的。

笔者认为,自贵州单独开科取士以来,造就出“六千举人七百进士”这么多的高级知识分子,并以“三状元一探花”的科考成绩“平湖广四川超云南”而直逼中州,田秋是第一功臣,称他为“贵州科举教育之父”也不为过。

四、李端棻:中国近代教育的先驱

在清末洋务运动轰轰烈烈的机器轰鸣中,在“中学为体,西学为用”的教育呼声中,在变法维新的改革声浪中,“远在要荒”的贵州,官学、书院、私塾等各级各类学校里毅然是一片诵读孔孟程朱的琅琅书声,“家无读书子,官从何处来”?读书人的最高理想依然是传统的应试入仕。甲午战争的惨败,如一记棒喝,敲醒了许多从科举进入旧体制、又从旧体制中站出来要求改革旧体制的高级官员,时任刑部侍郎的贵州人李端棻就是其中的代表人物。他于1896年6月向光绪皇帝上 《请推广学校折》,提出设官书局、办大学堂和中小学堂、设藏书楼、创仪器馆、开译书局、立报馆、选派留学生等措施,为国家开辟了一条有别于科举取士的选人用人路线,符合当时引进西方新知识、新思想、开放舆论、派留学生等开启民智的世界文化教育潮流。

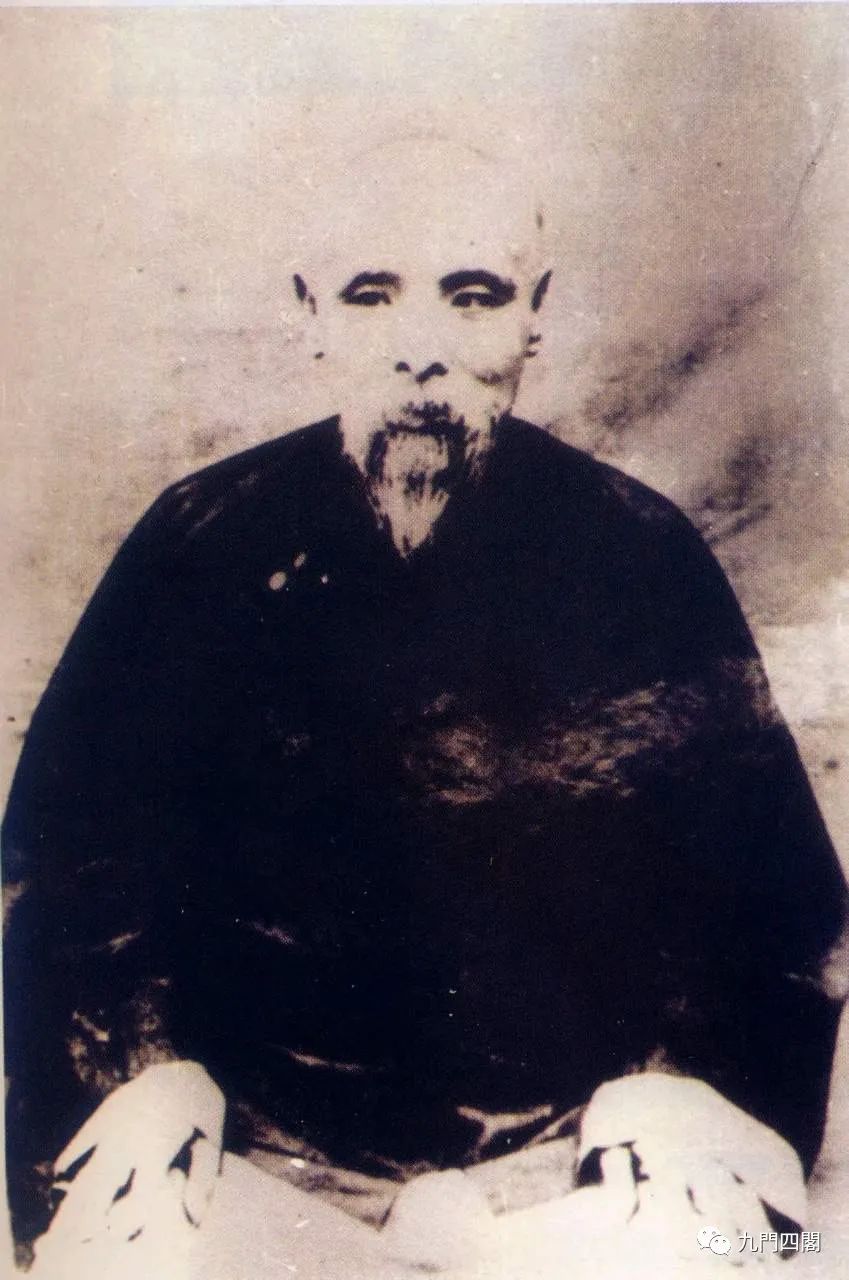

李端棻(1833—1907),字苾园,贵州贵阳人,同治二年举进士。曾任学政、乡试主考、会试副总裁、监察御史、刑部侍郎、礼部尚书等职。任广东乡试主考时,识拔梁启超为举人第八名,并以堂妹李慧苮妻之,传为佳话。在京官中,李端棻素以敢言善谏著称。1898年的戊戌变法前夕,李端棻向光绪皇帝上 《变法维新条陈当务之急折》,并举荐康有为、梁启超、谭嗣同、严修等18名维新派人员,一时成为变法维新中的帝党官僚中枢,直接参与谋划变法;百日维新期间,光绪皇帝擢拔李端棻为礼部尚书,主持全国的教育改革,成为当时著名的维新派官员。戊戌维新失败后,李端棻被慈禧太后以“滥保匪人”之罪贬谪新疆,1901年赦归贵阳养老。维新变法虽然失败,一些成果却保留下来了,比如李端棻大力推行的建立京师大学堂、各省建立大学堂及中小学堂等教育改革举措。今北京大学(前身为京师大学堂)的校史馆第一馆便是“李端棻馆”。李端棻遭受人生重大打击之后回到贵阳,仍不改其志,积极投身家乡的教育事业,继续传播新文化、新思想,培养新式人才。他在贵阳度过的生命中的最后6年,也是其身体力行开启贵州现代教育先声的6年。

回乡的第二年,李端棻便受贵州巡抚之聘担任贵州经世学堂的山长(校长)兼主讲。他以卢梭的天赋人权说、孟德斯鸠的三权分立说、达尔文的进化论、赫胥黎的天演论等启导学生,其讲课内容的“中学”占十分之一,“西学”却占了十分之九。贵州教育界当时只知孔孟程朱,不知培根、卢梭等为何人。李端棻的讲学一时间在贵阳引起轰动,年轻学子趋之若鹜。不仅在学校,他贵阳王家巷的老宅里,经常是学子云集,谈笑风生。长期闭塞的贵州学界为之耳目一新,言西学维新者日渐增多。他的这批学生中,后来有许多成了贵州辛亥革命的主力军。李端棻认为,时势多艰,急需人才,要培养新式人才,必先有“新学”师资。1902年,他发起创办了贵阳公立师范学堂,并担任学堂副办。该校开设西方自然科学、外国史地、法律、日语等课程,还聘请了两位日本教师。这在清末的贵州教育界,是一件破天荒的大事。1905年,李端棻又与贵州名流任可澄、华之鸿等将原贵阳府中学进行全面的革新,改造扩建为贵州通省公立中学堂(今贵阳一中的前身),使之成为当时全省规模最大、课程最新的中学。1907年10月李端棻病逝,临终时留下遗嘱,将平时积蓄的一千两白银捐献给贵州通省公立学堂作办学经费。李端棻逝世后,梁启超撰写墓志铭,康有撰写祭文,颂扬这位为救亡图存而呕心沥血于中国教育改革的伟大先贤。

从尹珍到王阳明、田秋,再到李端棻,从筚路蓝缕到其兴也勃,再到现代转向,贵州历代文教先贤的脚步从未停歇过,贵州教育事业的发展也从未止步。尹珍、王阳明、田秋和李端棻这4位杰出的先贤属于贵州,更属于全国,也属于世界。他们留下的文化财富与精神力量,堪与万古青山、不废江河相比,在历史中永存,成为贵州文化教育事业生生不息的源头活水。 有诗为证:

娄山高 乌江长

端棻出生在贵阳

跟着舅舅学文化

遵崇朝仪循政道

赴京赶考获进士

翰林一职显才智

云南学政见成效

广东主考鉴启超

郎舅二人互相帮

力推学校献甘脑

深思熟虑奏折响

首倡京师大学堂

戊戌变法振兴路

引导皇帝变革忙

礼部尚书刚任命

慈禧惊恐维新夭

所有新物均灭掉

仅留京师大学堂

星星之火播火者

燎原之势不可挡

虽败犹荣遣新疆

特赦返筑归故乡

义无反顾再办学

接二连三新校创

北大样板显威力

一代更比一代强

饮水思源不忘本

端棻精神大发扬

家家受益聚合力

人人读书旧习抛

民富国强增荣耀

活力四射全球照

《蛇年贺春》

祝酒盈杯贺岁长

愿君事业步高堂

大鹏展翅乘风起

家睦安康福满仓

蛇衔瑞气春潮涌

年启新程骏马扬

快意人生千盏少

乐邀知己共韶光

与其努力合群,与人同化,不如学会独行,积蓄能量,大放光彩!

《蛇年贺春》

祝酒盈杯贺岁长

愿君事业步高堂

大鹏展翅乘风起

家睦安康福满仓

蛇衔瑞气春潮涌

年启新程骏马扬

快意人生千盏少

乐邀知己共韶光

道法自然...

《贵州八仙洞 等你来参与》

八仙洞位于贵州省黔西县新仁乡与大关镇交界处东风湖畔,与清镇市隔河相望,距省城贵阳92公里(经321国道),距毕节地区行署所在地138公里,八仙洞作为乌江源百里画廊东风湖旅游区的核心产品之一,地处六冲河、三岔河、鸭池河三江交汇处,在这里山势险峻、雄关漫漫、碧水绵延、一泻千里。自古为-夫当关,万夫难敌之险。

八仙洞是一个多层次、多类型的高位溶洞,洞内沉积物生长独特,景物千姿百态,精妙绝伦。洞内空间开阔,地形起伏跌宕。

全洞长约3公里,两壁最宽处30米,垂直高度多在20-40米,最高处达80米。

目前八仙洞已开发5个厅,分别为八仙迎宾厅、财神迎宾厅、水晶厅、苗岭风光厅、佛山仙境厅,全洞大小景观280余个,洞内目前已发现的滴石地貌有30多种类型,几乎囊括溶洞所有类型,其中有些类型极为独特,在国内是极为罕见的。特别是龙宫洞景中的“定海神针”和水晶宫中的“盘花玉笋”堪称国宝,在全国的溶洞中都是绝无仅有的,具有极高的科研价值和观赏价值。

洞内近一半的沉积物遍体洁白,堪称稀世珍品,是开展现代岩溶研究的理想场所。被有关专家评价为:“世界奇观,洞穴科学博物馆”。

八仙洞不仅拥有令人惊叹的洞穴奇观,而且容纳了博大精深的佛道文化。

洞穴内的“聚仙阁”、“万佛山”、“观音堂”、“财神殿”巧妙的将洞穴奇观和佛道文化紧密联系,造就出厚重的文化底蕴。这也是八仙洞比较全国其他旅游溶洞最具其特色的地方。

八仙洞内还有尚未开发溶洞,直达乌江,旅游开发经营前景广阔,目前公司已经修通连接外界公路,已经开始经营,接待旅游游客。

紧邻八仙洞有一座酷似弥勒佛的山体,称一尊自然弥勒大佛,高368米、宽78米,当地相传叫水西座佛,打算申报世界吉尼斯纪录,可评为世界上最高最大的天然弥勒大佛。

香港著名作家金庸先生专为弥勒大佛题写“弥勒佛现身”五个大字。

这是景区开发的一个天然资源。弥勒佛的宽容精神、博爱情怀对人们来说,也更为朴素实在,无论是追求去弥勒净土,还是等待弥勒降世救苦救难,弥勒的怀抱都是温暖的。

中国人对弥勒佛的信仰分:上生信仰和下世信仰,上生信仰相信人死后可以往生弥勒净土,21世纪弥勒降身人间,普度众生。

据说,弥勒佛的原型是唐五代时期浙江奉化的游方僧人契此。契此经常背一个布袋,又被称为布袋和尚。

契此有一偈:“一钵千家饭,孤身万里游。青目睹人少,问路白云头”。

契此是一个非常超脱的人,追求腾腾自在、闲闲无为,不迷执,这种生活态度对中国人很有吸引力。契此还有宽容和博爱的精神,他有偈云:“宽却肚皮顺忍辱,豁开心地任从他。若逢知已顺依分,纵遇冤家也共和”。他强调要大度能容,不要执着于人间的是非爱憎,要在超越是非爱憎、仇敌和平共处之中悟道成佛。

八仙洞与贵州万佛山文化生态博览园隔乌江相望,贵州万佛山文化生态博览园已进行整体规划,万佛山文化生态博览园总面积约9600亩,合6.4平方公里,主峰海拔1411米。在乌江鸭池河段的东风湖喀斯特自然山水景观是“中国南方喀斯特”的一部份,也可以说是浓缩的一部分(深切的石壁、画廊、高耸兀立的群峰,发育完美的溶洞以及弥勒佛显身的自然奇观),将与“黄金龙”等国家级风景名胜自然而然的捆绑在一起,成为贵州西部旅游产品又一名牌。

为此,贵州八仙洞 等你来参与!