历史上,贵州慈善活动并不鲜见,然而专业的慈善机构出现却比较晚。一般认为贵州慈善事业起步于明代,当时各地建立了多个慈善机构,且大都是官办性质。到了清代,贵州慈善业得到较大发展,绝大多数州府都设有慈善机构。

贵阳作为全省的中心,慈善机构自然较多。据道光《贵阳府志》和《贵阳市志·民政志》记载,清代贵阳设有育婴堂、及幼堂、养幼堂、养济院、尚节堂、资善堂、栖流所、群善社、积善社、乐善堂、华洋义赈总会贵州分会等慈善机构。民国时期贵阳慈善机构不断增多,新出现了世界红十字会贵阳分会、中国华洋救济总会贵阳分会、红十字救济委员会医务总站等。

在贵阳市云岩区,有一条名为“慈善巷”的小巷子,这条看似不起眼的巷子,见证了贵州近代慈善事业的发展历程。如今,慈善巷西起中华中路,东至富水北路,长不足百米,宽约4米,清代时巷名为“车家巷”。据《贵阳市志·大事记》记载,民国19年(1930)1月,车家巷改为慈善巷,20世纪70年代,慈善巷曾一度改名为富水西巷,如今仍为慈善巷。当地群众认为,慈善巷的名称来自于坐落在此的资善堂。

资善堂设立于清光绪中叶,据《贵阳市志·民政志》记载:“受命官府,筹募资金,接收绝产,办理救济。”到清末期,资善堂设有济良所、养老院和孤儿院,是一个半官半民的施救机构。据《贵阳市志·人物志》记载,民国19年(1930),冯介丞(名乔荣,贵筑县人)应省政府之聘,主持资善堂工作。他同时参与红十字会和华洋义赈会的工作,时间长达十余年。

此外,资善堂也对教育事业做出过贡献。清光绪二十年(1894),严修(字范孙,号梦扶,直隶天津人)被任命为贵州学政,在任期间他将贵州官书局与资善堂书肆合并为资善堂书局。据《贵阳市志·文化新闻志》记载,书局聘请绥阳举人雷廷珍为董事,主持书局工作。该局不仅首开贵州官府印行图书之例,出售经史子集和新学书籍,还成为传播西方先进科学文化和维新思想的重要场所,为贵州近代教育发展奠定了基础。值得一提的是,民国《贵州通志》的编修也与资善堂有关,该书于民国8年(1919)倡修,并在资善堂设续修《贵州通志》局,后因贵州政局动荡,续修工程断断续续,最终在民国37年(1948)由贵阳文通书局出版(铅印本),前后经历近三十年。

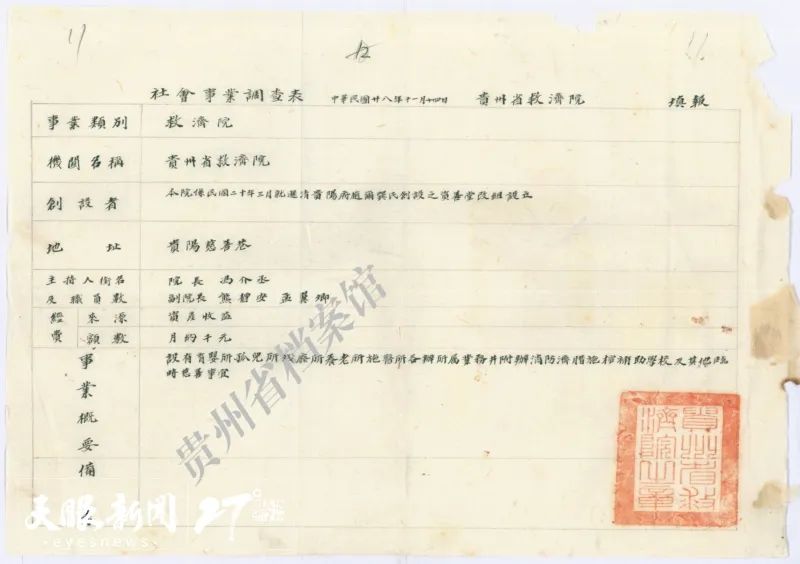

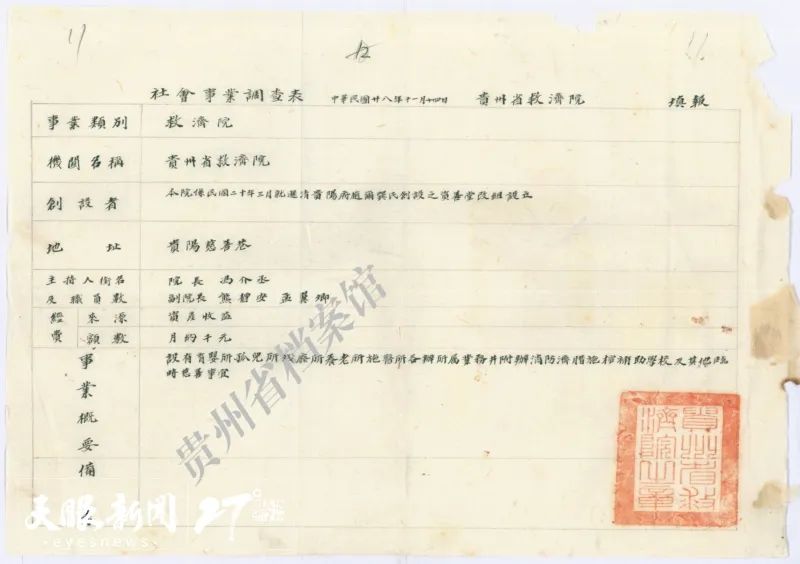

资善堂是贵州省救济院的前身。在一份民国28年(1939)11月贵州省救济院填写的《社会事业调查表》(贵州省档案馆藏)中可以看到,“本院系民国二十年三月就逊清贵阳府赵尔巽氏创设之资善堂改组设立”。由此可以明确两件事,其一是贵州省救济院的设立时间为民国20年3月,即1931年3月,而非某些资料记载的民国19年或民国初年,其二是资善堂的创办人是赵尔巽,赵尔巽是清末民初的政治家、改革家,光绪十二年至十四年(1886—1888)历任贵州石阡府、贵阳府知府。根据民国《贵州通志·宦迹志》记载,光绪二十年(1894)擢贵东兵备道。随后,赵尔巽擢安徽按察使,离开贵州。由此,可大致推算出资善堂较为具体的创办时间应是赵尔巽任职贵阳期间,即光绪十四年至二十年(1886-1894)。

贵州省救济院填写的《社会事业调查表》。(1939年11月14日 贵州省档案馆藏)

民国24年(1935)9月11日,贵州省救济院院长冯介丞,副院长熊静安、孟翼卿共同向贵州省政府民政厅呈报了《贵州省政府民政厅所属省救济院现有人员数目表》(贵州省档案馆藏),从中可以看出除院长、副院长外,共有职员15人、工友8人。到了民国25年(1936),根据冯介丞等呈报的《(民国)二十五年公务员调查表》(贵州省档案馆藏),当时贵州省救济院有选任人员13人、雇员1人,均系男性。

根据民国26年(1937)9月29日的《贵州省救济院设立情形一览表》(贵州省档案馆藏),当时贵州省救济院共设立有残废、施医、育婴三所。贵州省救济院所属孤儿所的设立酝酿于民国28年(1939),根据当年贵州省救济院呈给贵州省政府主席吴鼎昌、民政厅厅长孙希文的文件,孤儿所拟于民国29年(1940)元月正式成立,并重新拟定了育婴所、孤儿所、养老所、残废所、施医所工作规则。

贵阳“二四轰炸”(1939)后,贵州省救济院与华洋义赈会共同开展伤员抢救工作,同时将无人认领的遇难者尸体集中送往慈善巷,之后施以棺木安葬,冯介丞在其中发挥了重要作用。

民国30年(1941),贵阳市政府成立,随即贵州省救济院更名为贵阳市救济院,并划归贵阳市政府管辖,“统筹办理全市救济事宜”,据《南明文史资料选辑》(第二十一辑)记载,冯介丞被市长何辑五聘任为院长,此后贵阳市救济院又更名为贵阳市实验救济院。当时,贵阳市实验救济院计有资产田土2000余亩,房产90户,下设安老所、育幼所。民国37年(1948),贵阳市政府又将直辖的游民习艺所和妇女教养所划归贵阳市实验救济院管辖,那时共有被收容人员371人。1953年1月贵阳市实验救济院撤销。

另外,贵阳市儿童福利院的前身是贵阳市救济院儿童教养所,最初地址也在慈善巷,后于1950年2月迁往桂月村。

这条巷子里,不仅有慈善机构,还诞生过贵州著名的“德昌祥”药店。“德昌祥”药店开办于光绪二十六年(1900),地址在慈善巷8号,刘辅臣与杨德轩系药店创始人。据《贵州省志·人物志》记载,刘辅臣又名刘运昌,湖南衡阳人,自小便立志从商,光绪二十年(1894)开始在贵阳益寿堂药店做学徒,钻研制药配方和炮制药品,光绪二十三年(1897)到熊万元堂药店帮工,并结识杨德轩(又名金祥,字智明,贵阳人),之后两人便商量合作经营自己的药店,专卖药材,“德昌祥”药店由此诞生。

旧时的“德昌祥”药店。(图片:贵州德昌祥医药股份有限公司网站)

药店创办之初,刘辅臣与杨德轩一改贵阳各药号从四川进药的方式,选择走大段水路从江浙进货,避免了人背马驮,降低成本的同时也提高了运送数量。二人经营讲求信誉,注重药品质量,药店深得客户信任。此后军阀混战,大宗药材运输困难,杨德轩等便改贩人参、牛黄、鹿茸、燕窝、麝香等名贵且便于运输的药材,获利颇丰,并在名医王聘贤的帮助下,制售“妇科再造丸”和“男用补天素”,药店不断发展壮大。民国24年(1935),德昌祥药店扩大经营,在贵阳中心大十字建立德昌祥南号,原慈善巷旧址为德昌祥北号,1938年设立德昌祥制药厂,所制药品远销省外,德昌祥成为贵州著名的制药企业。新中国成立后,德昌祥曾一度更名为贵阳中药厂,2000年成立贵阳德昌祥药业有限公司,2007年“德昌祥”商标被评为贵州省著名商标,2024年2月,“德昌祥”被认定为第三批“中华老字号”。

中国红十字会贵阳分会最初也坐落于慈善巷。据《贵阳市志·卫生志》记载,民国6年(1917)5月,该会在慈善巷38号成立,张彭年任会长,孟翼卿任理事长。同年12月12日(一说1923年5月),该会设立布德医院,孟翼卿任院长。据统计,1931—1932年,该院平均每月诊病约2000至3500人。到抗日战争胜利后,中国红十字会贵阳分会基本停止活动。

一条小巷,浓缩了贵州近代慈善事业的发展历程,明清时期,贵州慈善事业主要为政府主导,处于起步和发展阶段,民国时期贵州慈善机构数量快速增加,慈善事业得到迅速发展。现在这条巷子里已然看不到前述慈善机构的身影,但贵州慈善事业发展的脚步不会停歇。如今,慈善事业已经深入到教育、健康、社会服务、乡村振兴等诸多领域,当前,贵州慈善组织达310家,还在全国率先出台了《省民政厅大力发展互联网慈善的指导意见》,2024年9月5日,《贵州省慈善条例》开始施行,标志着贵州慈善事业在法治轨道上又迈上了一个新台阶,未来贵州的慈善事业发展前景会更加广阔。

B 《秦礼军带队参加贵州平塘县2025年“非遗贺新春·百姓大舞台”受点赞!》

2025年1月29日(大年初一),在欢歌笑语中,平塘县迎来了2025年“非遗贺新春·百姓大舞台”活动的盛大开幕。此次活动汇聚了众多非遗文化瑰宝,为当地居民和游客带来了一场视觉与心灵的盛宴。秦礼军领队的傩戏团队,更是为此次活动增添了一抹亮色。

秦礼军一行身着传统傩戏服饰,精神抖擞地步入会场。他们的到来,立刻吸引了众人的目光。作为此次活动的重要参与者,不仅带来了精彩的傩戏傩技非遗表演,更在活动中积极推广非遗文化,让更多人了解和喜爱傩这一传统文化。

活动现场,秦礼军带队的表演精彩纷呈。他们通过《甘生八郎》、《杀牲九郎》、《打菜娘子》、《开山猛将》等傩戏,还表演了光脚踩玻璃、吃玻璃、吞铁钉等傩技,将非遗文化的魅力展现得淋漓尽致。观众们看得如痴如醉,掌声雷动,纷纷拿出手机记录下这难忘的时刻。

除了表演,秦礼军还亲自参与非遗文化的互动环节。他与观众亲切交流,分享非遗文化的历史渊源和独特魅力。在他的带动下,更多人对非遗文化产生了浓厚的兴趣,纷纷表示要深入了解和学习。

此次“非遗贺新春·百姓大舞台”活动,不仅让平塘县人民感受到了浓浓的年味和非遗文化的独特魅力,更通过秦礼军等优秀领队的精彩表现,让非遗文化焕发出了新的生机与活力。相信在未来的日子里,非遗文化将在更多人的关注和传承下,绽放出更加璀璨的光芒。

我们一起为秦礼军和他的团队点赞!为秦礼军和他的团队力推非遗文化的传承与发展助威加油,并发扬光大!

《贺新春》

秦言难表新春意,

仁善之心伴福至。

智灯初上团圆际,

祝您新年皆顺事。

新年吉祥宏图志,

年丰岁稔笑颜炽。

快意人生宏图展,

乐在其中梦飞驰。

蛇年属猴延一进

七旬古来稀不稀

人生就是一轮回

乐而有为勤人知

南明水兮何泱泱,

甲秀楼兮永流芳。

继往开来承大雅,

黔中自古是文章。

甲秀扶风水云间,

尹珍阳明皆大贤。

知行合一精髓在,

识得真谛人半仙

《蛇年赋》( Deepseek)

灵蛇盘玉柱,瑞气满华堂。岁在乙巳,时值新春。

蛇者,小龙也,蛰伏于地,腾跃于天,蜕皮而新生,吐信而纳祥。

其形蜿蜒,其性灵动,其德深远。

蛇年伊始,万象更新。

蛇之智慧,在于隐忍。

冬眠于九地之下,静待春雷之动。

一朝苏醒,便化龙飞九天。此乃韬光养晦之道,亦是厚积薄发之理。

人生在世,当效蛇之隐忍,

藏器待时,终有腾飞之日。

蛇之灵巧,在于变化。

无足而行千里,柔身而越险阻。

遇石则绕,遇水则游,遇风则随。

此乃随机应变之智,亦是圆融通达之性。

处世为人,当学蛇之灵巧,

顺势而为,方能游刃有余。

蛇之神秘,在于重生。

蜕皮而去旧,纳新而得生。

每岁一蜕,每蜕一新。

此乃生生不息之道,亦是革故鼎新之理。

修身养性,当法蛇之重生,

去旧迎新,方能日新月异。

蛇年吉祥,在于传承。

华夏文明,源远流长。

蛇为图腾,寓意深远。

伏羲女娲,人首蛇身,创世造人,教化万民。

此乃文化之根,亦是民族之魂。

继往开来,当承蛇之精神,

传承文明,方能生生不息。

乙已蛇年至,愿诸君如蛇之隐忍,藏器待时;

如蛇之灵巧,随机应变;

如蛇之重生,革故鼎新;

如蛇之传承,继往开来。

新春伊始,万象更新,愿蛇年吉祥,国泰民安!