金色的依恋

孙秀君

曾经我以为一个秋天的成熟,是从一片叶子的飘零开始的,去了小泥巴农场领略了那金色的稻浪之后,才突然意识到,其实,一个秋天的成熟,是从一株稻子低下沉甸甸的头颅开始的。

小泥巴农场位于济南章丘西营村,这里依山傍水,泉水淙淙,正是水稻生长的美好家园。

我从小生长在平原地区,对于稻子的成长是陌生的,也是好奇的。我想象不出这种水生植物如何播种,如何施肥,如何成长,更不知道它每个成长时期的模样。好在有个生长在南方地区的先生,我曾经询问过他无数有关水稻的问题,他也很耐心地给我普及过这方面的知识,但那些知识还是停留在意象中,概念里。

第一次见到水稻是随先生回老家。他把我带到田间地头,来了一次现场授课。那时正值春天,水稻正处于生长期。叶片舒展、翠绿,秆上开始生出稻穗,它们探头探脑,仿佛也对我这个来自北方的女子充满新奇。我蹲下身子轻轻抚摸着这些穗宝宝,感觉它们那么轻软、柔和,又是那样坚利、刚硬。

说实话,这么多年来,对于水稻的认识也就停留于此了。不知是巧合,还是冥冥之中,我似乎每次随先生回老家都是在清明前后,向往的那种金波荡漾的景致一直停泊在想象之中。为了突破想象,今年还想清明回家探亲的先生,被我给拽住。

我们终于来了一次秋天之行。到家的当天,我就拉上先生跑到村头的稻田里。我被那一望无际的金色给震住了,它们宛如一片金色的海洋,在秋风中翻卷着、荡漾着。也许是因了多年的向往,也许是太执着于这种靓丽和成熟。当那天朋友将小泥巴农场一则活动的消息发给我时,又立刻激发了我去亲近只有水稻独有的那种金黄,那种沉重的激情。我放下手头的事情,立马拨通了小泥巴农场主人张琪的电话。

原以为张琪是一个地地道道的农民老汉,把自家的地搞成了一个小小的农场。见面后才得知,张琪是一位研究生态农业的大学生,来自我爱人的家乡——福建。他已扎根乡村一线15年,在福建、东北、山东都有他的生态农场。他说,他看中了章丘的这片水土,这些用泉水浇灌的水稻,吃起来别有一番风味。

这个带着乡土气息的大学生,让我不由得生出敬佩。我想,推动农村生态保护,加强农村生态文明建设,实施乡村振兴战略的画卷已经在这里展开。他们采用的稻鸭草鸡共生的农业生产新模式,不仅能降低成本,优化土壤,而且还能为消费者,提供优质的生态农产品。

那天走进小泥巴农场的时候,虽凉风习习,细雨霏霏,可感受丰收的热情却高涨。我与同行的朋友们穿梭在稻田里,手捧稻穗变换着不同的姿势拍照、录视频,个个高兴的像个孩子。

当我们手握镰刀,在田间体会收割的快乐时,仿佛时光倒流,回到儿时那个麦收的季节。年轻的母亲埋头在麦浪里,我则跟在母亲身后,将母亲割下的麦子收拾成捆。白云在天空飘着,布谷鸟在耳边唱着,母亲的镰刀“唰唰”响着,我的思绪云山雾罩地飞着-----可这一切早就在一个秋天里凋零。

世间万物皆有轮回,幸好秋天里还有这成片成片的金黄簇拥着我,温暖着我。

站在稻田间,望着这一片在天地间摇曳的金色,心中不觉怀了一种依恋之情!

因为它给了我一种朴素、安静的美。这或许就是日本茶道大师所说的那种“侘寂之美”吧!它不依赖外在的装饰,强调事物的本质;它赞美岁月的痕迹,追求质朴和淡泊;它欣赏时光带来的美感,即使外表斑驳、褪色,也无法阻挡那份内在的美;它尊重事物的自然诞生、成长、衰败,甚至死亡。当我伫立在这片金黄之中悟到这些的时候,心突然豁朗了,开阔了。我似乎不再被什么所纠缠,所裹挟。母亲佝偻的身影模糊了,那片儿时的麦田也消失了,眼前留下的只有这片金灿灿的稻田。

我想,我在这片金色中回来了!

孙秀君,笔名:禾园。山东作家协会会员,山东散文作家学会会员,中国石化作家协会第一届副秘书长,红荷文学社社长,宝荷书苑会长。曾系行业媒体记者、编辑。自1987年开始文学创作,先后出版了诗文集《点点滴滴》、《瓦上花开》报告文学集《石油魂》,编辑出版了新闻故事《石化情怀》等书籍。一批文学作品散见与《中国石化报》《中国石油报》《大众日报》《齐鲁晚报》《山东文学》《经济日报》《北京晚报》等多家报刊,并有多篇作品获奖。

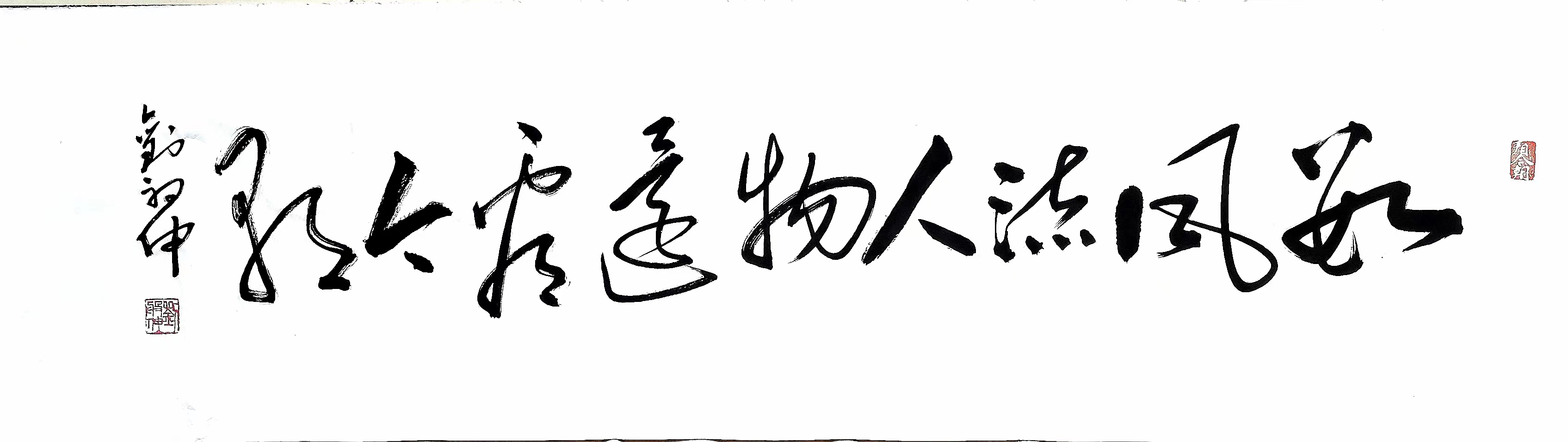

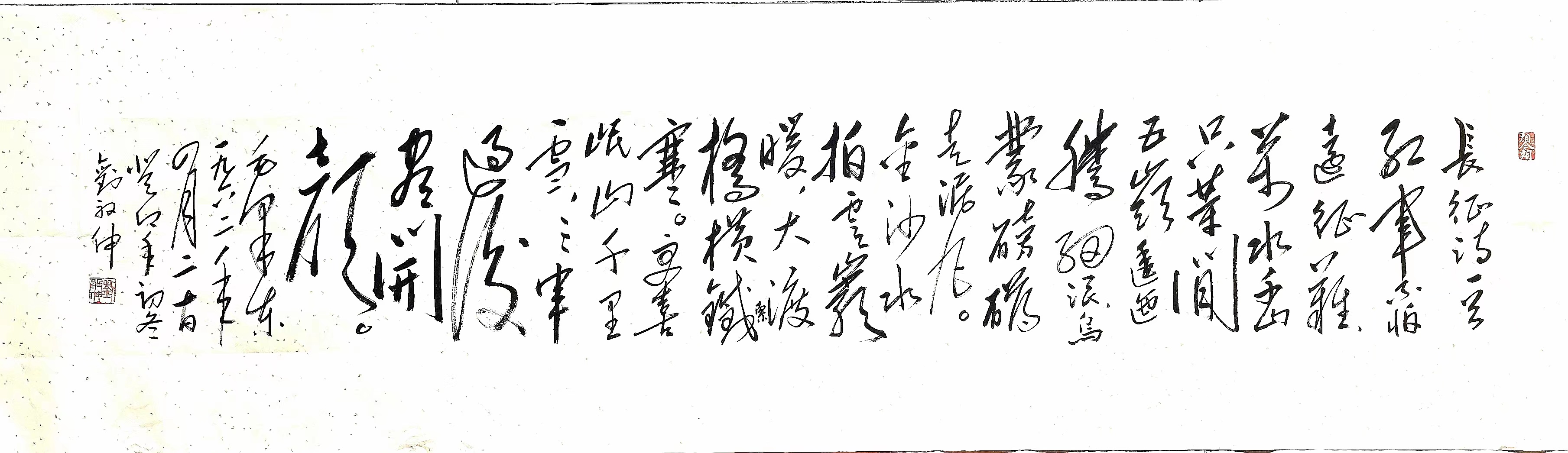

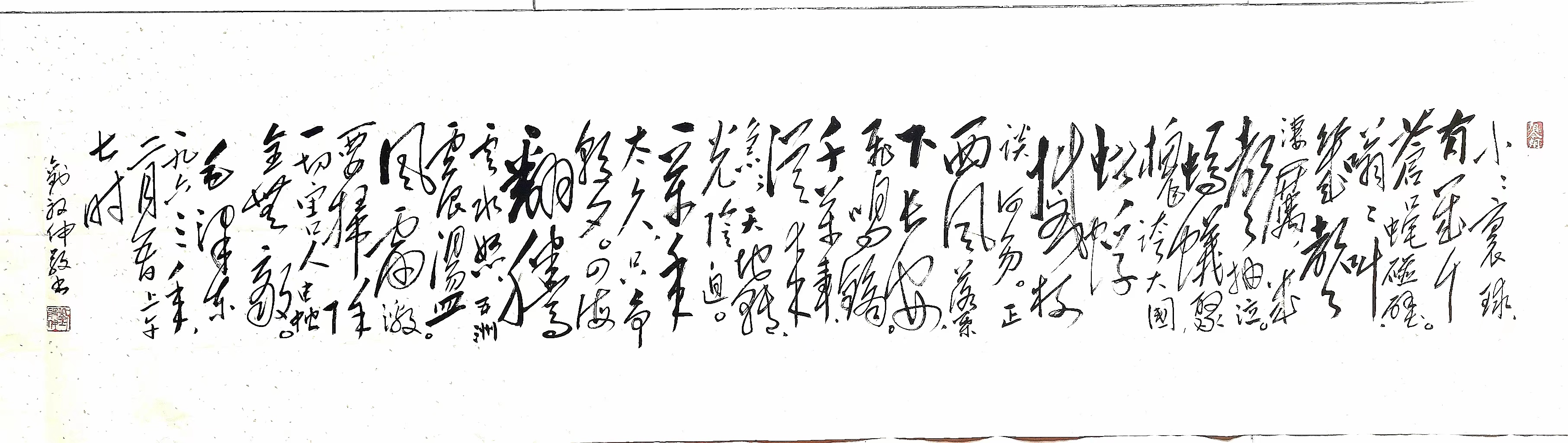

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版