精华热点

精华热点

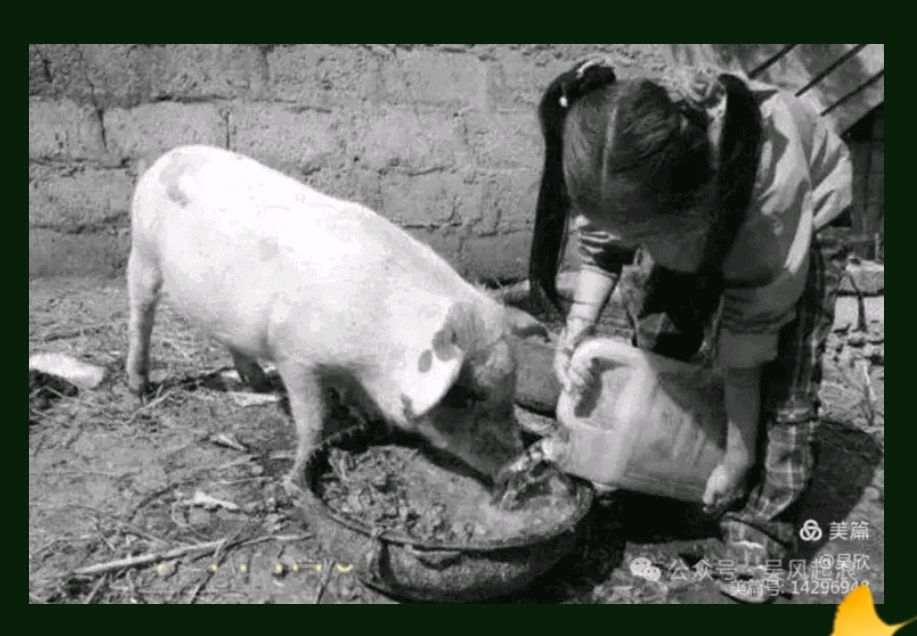

每家挖野菜的任务,大抵落在孩子身上。那年月,我虽然只有十来岁,肩膀上的篮子挂到腿肚上,却把挑菜喂猪的事,看作自己份内的事。穷人的孩子,也许天生就有这个境界吧。挑回的野菜,母亲大致清洗一下,然后用刀粗粗揽几下,再把锅里清汤般玉米稀饭表面那层白沫撇出来,把野菜烫一下,然后加点糠、麸皮或者变了味的剩菜剩饭兑水搅拌一下,就是猪食了。

一般说来,猪对主人提供的食物是不讲究的,给啥吃啥。很少见过它因为不合胃口扭头就走的,他们总是头也不抬,将整个口鼻插在盆食里猛吸,溅的满脸满地都是。可不能怪猪没有吃相,野菜,加上点稀饭,根本就不压饿。你叫它饿得这顿等不到下顿,哪里还顾得上什么面子里子。但过分欺负猪老实的“食物”,猪也确实是会罢吃的,我就见到我家的猪,口鼻插在猪食里拱了几下,见清汤寡水没什么可拣的,很生气,居然一嘴把食盆拱翻,然后继续狂叫。直到我妈重新搅拌了野菜,多加了稀饭米糠,它才又恢复以前的那种要吃不要脸的憨态。

猪大约是有生物钟的。到了吃饭的钟点,这猪就拼了命地向前挣,向主人狂吼,无奈前一条腿却被一条绳索死死扣住,走不脱,挣不开,绳子都勒进了皮肉里,那种喊叫,真叫一个歇斯底里。我小时看的第一部彩色电影《闪闪的红星》,说胡汉山“杀猪也似地嚎叫”,其实,猪那种撕心裂肺地喊饿,不亚于被杀的时候。我们家的猪这样子的嚎叫,大约都是冲着我母亲去的。猪虽愚笨,却记得每天是谁把饭食端到它的面前的。对于这样的吼叫,母亲早就习以为常了,就像听我们天天在她身边喊饿一样,完全地充耳不闻,有时听得烦了,也会骂一句:杀千刀,你是饿死鬼托送的呀!虽然语句狠毒,但语气里却没有一丝的抱怨或恼怒,反而有些疼爱的意味在里面,而且为它搅拌食物的动作明显加快了。

我们家房屋的格局,和街上的每家住户大致差不多。临街的是堂屋,后面是锅屋。在堂屋与锅屋之间的那个大约20平米的长四方院子,就是我们的家院子。锅屋的左面和别人家的后墙之间留有一个门洞,是我家通往家后河塘的院门。由于贫困,抑或是不必要吧,我们家院的后门是没有门板的,想想也好理解,门的作用是防贼,但那时,每家院子里,除了一根晒衣服的铁丝,一口水缸,实在是没什么可偷的。我们家院门就是将几块不成形的木板,用钉子胡乱钉起来,权且算作门的。由于钉得不牢,门的一边就松垮,开门关门都是要搬起来移到墙边的。每次放学回家,我们就从这胡乱钉起来的木板之间的洞里伸进手去,把顶门柱移开,然后把门提起来移到一边,书包往锅屋草上一扔,就拎起母亲放在院子里的工具,走出院门,回头将门复位,就到圩外挑菜去了。

啥叫“圩外”呢?古时,为了防止外族前来抢劫财物,稍具规模的人群地,都建了城池。几百年前,渔沟周边也是建有护城墙的,护城墙的外墙根照例挖了护卫壕沟,里面放上水,就像《三国演义》里的樊城、麦城等地有护城河一样。不幸的是,土匪或外来的如“捻子”等“义军”,无数次地侵扰渔沟,攻城掠地,打家劫舍,城墙屡次被毁,到了明清时期,除了偶尔有大古砖被挖出,渔沟的城墙已成了传说,只剩下城墙外的圩河,“圩外”一词便沿用下来。

到圩外挑菜,我一般去三个方向:向西,乱坑;向北,鞠集,西北,七孔桥。所谓“乱坑”,是渔沟四、五两队社员祖上掩埋死人的集中地。由于坟头连连,无法连片耕种,就分给社员做了自留地。这自留地的地头、田埂和坟头,就是我们挑菜的地方。

一次,我在乱坑一个已经坍塌了大半的坟头挑菜,朽成青灰色的棺木一半泡在水里,一半掩在湿土中。破损的棺木里面黑洞洞的全是水和淤泥。就在我弯着腰在坟头找野菜时,猛然就看到一条淡黄色的花蛇,盘踞在眼前的一丛青草中,那丑陋的椭圆形的头高高地竖着,吞吐着一条细长而分叉的信子,炯炯闪亮的绿豆一样的两只小眼睛,正恶狠狠地注视着我。我心脏狂跳起来,腿不能挪步,只好你看我我看你地耗着。有惊无险,大约对峙了足足一分钟,蛇可能见我手里有刀,无声无息地就退回棺木里不见了。从那以后我再也不到乱坑挑菜了。

七孔桥是渔沟和韩圩的交界处,有点儿远。一次,途中要跳过一条2米多宽的灌溉渠,一起挑菜的小伙伴都跳过去了,只剩下我冲了几次都不敢跳,对岸的小伙伴早已不耐烦,我只好把篮子先甩过去,不顾一切地向对岸蹦过去。“扑通”一声我两只脚果然落在离对岸不远的水中,上半身扑倒在岸上,脸却狠狠地撞在我左手拿着的镰刀口上。顿时,我半边脸全是血,眼睛都被血糊住了,小伙伴们惊得呆了,轰的都跑了。我一人在渠边清洗伤口,旧血刚抹掉,新血就顺着脸颊淌下来,我用青草按住伤口,很长时间才止住血。真是不幸中的万幸,伤口在眼睛上方的眉毛里面,离我的左眼只差一厘米。想想后怕,如果伤到眼,瞎了一只,我势必就有“独眼龙”尊称,那是连媳妇也娶不上的。

有一回,我和几个小伙伴去鞠集挑菜,其中一个小伙伴,停下脚步回过头来和我讲话,却把光着的脚轻轻地踩在明晃晃的刀口上。话讲完,他却忘记了自己的脚在何处,一脚踩下去,刀头刹时血红,这可怜的家伙痛得仰面朝天躺在地上,曲着腿抱着脚嗷嗷大哭,我们赶紧在他孩儿嘴般的伤口处涂上泥土,用棒头(玉米)叶子裹起来算是包扎了。很长时间他坐在地上龇牙咧嘴地呻吟着,不太痛的时候,他就自己一瘸一拐回家去了。身后踩过的路血迹斑斑。

我认识的野菜不多:七角菜、剪剪谷,大车耳,蛐蛐菜,扈秧子等,有一种叫癞猴棵的,据说有毒,是不能喂猪的。至于蒲公英、马齿苋、荠菜啥的都不认识,所以,挑菜的速度很慢。十来岁的孩子,偶尔也挑不到一蓝子菜,就把提篮里蔫了的菜放到水里泡,然后把枝拢八杈的菜拎回家。有时实在割不到,只好在菜的下面,割点青草充数。家父看出苗头,菜挑回来,称斤给钱,搞物质刺激,我们就有了动力。一篮子菜3-5分钱,我有一纸箱小画书,大多是挑菜赚的钱攒的。

我们家锅屋的门偏左,右面依靠着墙支的檐坡房,那就是猪圈了。院子里有猪圈,院子就不可能清洁了。有猪圈,就必然有“粪堆”,这个粪堆却不会及时清走,因为要等着统一时间送到生产队的大田里赚“工分”呢。说起“粪堆”,有人可能会想象长年臭气轰轰。其实还真不是这样。粪便恶臭,大约都是食肉动物排泄的,吃野菜长大的猪的粪便是不那么臭的,而且,粪堆暴露在open air,有点异味也早散入空中了。我家做饭烧的大多是稻壳、稻秸秆、麦秸秆、玉米秆,每晚都要从锅膛里掏出一大堆青灰,这些青灰都倒在了烂泥水里,和猪的粪便一搅和,便是可以赚工分的“农家肥”了。麦子收净以后,生产队就会统一收集,生产队会计用卷尺大概拉一下,报一个方数,社员们就用布兜子抬到大田里去了。当时常听到的一句话就是,庄稼一枝花,全靠肥当家!这个肥,说的正是各家各户集攒的这种“有机肥”。

由于兄弟俩的辛勤付出,我们家几乎每年一口小肥猪出栏,那可是我们家一年的主要经济来源,可以还账,可以割一块上好的肥肉回来过个肥年,有结余的话,还能给我们姊妹四人中的某一人添个新衣、新鞋之类,当然,我妈妈绝对要在先买了一头小猪回来继续饲养之后,这笔钱才能添作他用。

直到我到外乡读初一,我的挑菜生涯才成为历史。