精华热点

精华热点 周士渊:我,76岁的年纪,40岁的身体,保持年轻的秘密,全在“习惯”二字

来源于:真实人物采访<2020年>

我是周士渊,40后,1964年我考上清华,7年后留校工作,人生正得意时,我却做了一件傻事,跌入人生谷底。

1971年8月4日深夜,我正在清华园总装车间值班,翻来覆去怎么也睡不着,脑袋像炸了似的,痛苦至极。我翻身起床,下了最后的决心,拿起绳子挂在房梁上……

可能大难不死必有后福,50岁这年,我无意间发现了成功的秘密——习惯,培养出600多个小微习惯,成了习惯达人。因为习惯的神奇力量,我实现了人生开挂,76岁的年龄不显老,还越活感觉越年轻!

(2006年在苏州大讲堂演讲)

我叫周士渊,1946年出生于上海宝山长江边一个小村子。12岁随全家搬到附近的月浦镇生活,父母是最早的一批进城的农民工。

我家兄弟姐妹八个,我排行老五,上面四个全是姐姐,因此自小我倍受呵护。

从小学到初中,我在学习上也是不显山不露水,成绩册上都是良,而我四姐和大弟却几乎全是优。

但一上高中,我的学习突然就开了卦,重要原因是高二那年,一位学长考上了清华。这在我们上海宝山中学可是大新闻,从那时起,我心中也暗暗瞄准了清华,开始努力学习奋勇直追。

(毕业50周年重返清华母校)

1964年,我也如愿以偿考上了国内最高学府--清华大学。对我这个农民工子弟而言,很有点“朝为田舍郎,暮登天子堂”的味道。

在清华,我度过了五年半的求学生涯。最激动人心的时刻是,1970年早春的一天,我们毕业分配方案公布的日子。

那天,我们水利系近200名毕业生坐在一个阶梯教室里,大家都屏息静气,静待命运的发落。

沒想到公布时,第一个念到的名字竟是我——北京,清华大学,周士渊!

这个太出乎意料了!我是最优秀吗?一定不是!但现在来看,我一定是最幸运的。

(美妙无比的清华园)

在那个年代,全国很多的知识青年毕业都分配去了山村和边疆,住的是简陋的茅屋窑洞,干的是繁重的体力活儿。

而我却留在了北京,留在了美妙无比的清华园,这不是最幸运的又是什么呢?

然而万万没想到,受命运之神如此眷顾的我,却在留校一年后,突然跌入了万丈深渊!

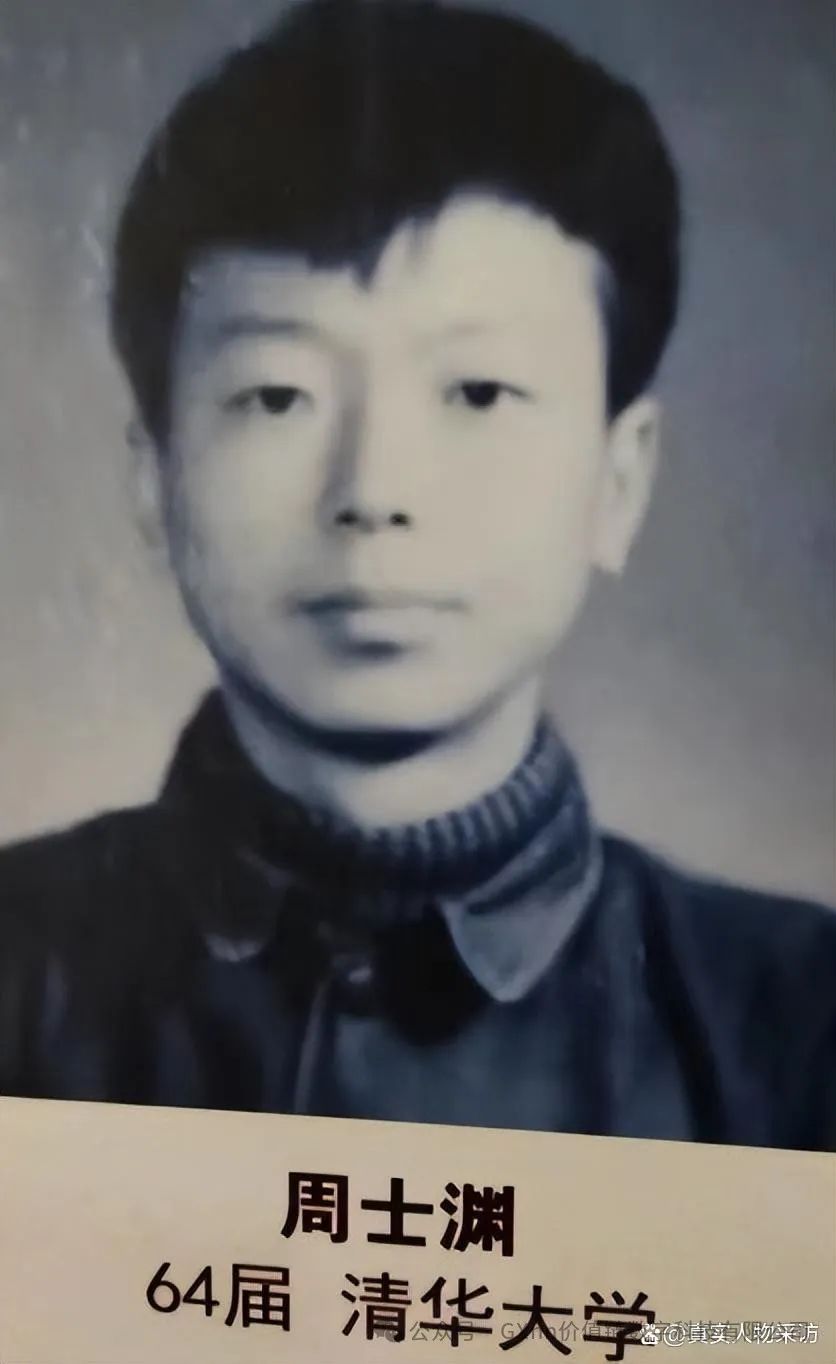

(1964年清华入学照)

我留校是在清华园汽车厂总装车间工作,但那车间我一天都没去过,因为从留校第一天起就被借调到了校机关工作。

1971年春,学校举行了一次翻山越岭的“拉练”。不幸的是,拉练回来,许多人得了肝炎。我也怀着忐忑的心情去校医院,大夫一摸,说我肝大,高度怀疑我也得了肝炎。

这引起了我极大的恐慌。我才25岁,无比灿烂的人生前景刚刚展开,可如果我真得了肝炎这种传染病,要被隔离,被歧视,甚至可能会被打入另册……

恰在此时,我的工作也发生了变动,从机关回到了从未去过的总装车间,一时难以适应。

(一介书生,几分忧郁,几分落寞)

于是我的睡眠很快就进入了一种可怕的恶性循环——我越想睡,就越睡不着;越睡不着,就越担心;越担心,就更睡不着······

虽然后来肝炎的事只是一场虚倞,但失眠却成了我的最大难题。

失眠的感觉让我内心痛苦万分,我认为再这样下去,肯定会得精神病。我怎么能在清华,在这个让我如此骄傲和自豪的地方得精神病呢?

就这样,生与死,在我心头开始了搏斗。终于有一天,死的念头占据了上风。

1971年8月4日深夜,我正在总装车间值班,翻来复去怎么也睡不着,脑袋像炸了似的,痛苦至极。我翻身起床,下了最后的决心。

(80多岁老父亲和我家老八畅游清华园)

借着微弱的灯光,我写下了遗书:“我被无穷的矛盾包围住了。我知道我这样做,对不起党和人民对我的培养,也对不起我年迈的父母……”

写完,我就在昏暗的大厅找到一根绳,把自己挂在了横梁上。

结果没想到绳断了,我摔了下来,往后脑勺一摸,一手全是血,头摔破了!

怎么办?我又第二次、第三次把自己挂到绳子上。当我第三次摔下后,已血肉模糊。于是,我抓起一把沙子往嘴里塞,又把自己的脑袋往墙上撞,可还有一口气。

这时,我记得里面有一个喷漆车间,就挣扎着往里爬,摸到一个瓶子,我一心求死,也不管里面装的是什么,就拧开盖,将里面的液体倒进了自己年方25岁的年轻躯体里……

(我夫人和我家欢欢和毛毛)

第二天清晨,我被急救到北医三院,伤势很严重,气管被切开,做了一次又一次食道扩张手术,最后一次还大出血,之后胃又被切除了十分之七。

后来才知道,那晚我倒进的液体,是98%浓硫酸!那跟绳子是电线,如果真是绳子,我现在早就不在人世了。

之后的25岁到35岁的这十年间,我先后病休了四五年,住院二三年,身上开了三刀,精神和肉体化为了一片废墟。

幸运的是,在这过程中,我的老同学们、家乡亲人、曾救治过我的许多白衣天使,大家都没有嫌弃我。相反,他们给了我太多此生难忘的爱、温暖和鼓励,让我获得了重新生活的勇气。

(清华老同学的恩情将终生铭记)

但往后的路怎样走,对我依然是个天大的难题!

这以后,一年复一年,我像两千年前的那个屈原,在异常艰辛的人生路上,独自上下而求索。没想到,在这苦苦求索之路上,是一本书,让我的命运发生了根本性的转折。

偶然的一天,我翻开了一本名为《世界上最伟大的推销员》的书。一打开,看到的是这样一句话:“在第一卷羊皮卷里,隐藏了一个成功秘密,能够领悟这个秘密的智者,历史上寥寥无几”。

我被这句话深深吸引住了。我在想,万一这个秘密被我发现、领悟了,我岂不就成了历史上寥寥无几的智者?

(成功的一半都来自于贤内助)

想到此,我好奇心大发。当我读完这书,最后找出这秘密,发现竟是普通得不能再普通的两个字——习惯!

。在这之前,我25岁到35岁几乎一半时间是在病榻上度过的,当年所学几乎全已荒废。于是35岁那年我就弃工从文,到《清华校友通讯》杂志做记者编辑,还到一墙之隔的北大旁听了五年课程。

1990年,一介书生的我又投身商海,经历几多沉浮起伏,身心俱疲、前途迷茫。

没想到,在我50岁年过半百这年,觉得人生没什么希望的时候,突然发现了一个“历史上寥寥无几”的智者才能领悟的成功秘密,我如获至宝。

(在清华园智新超越课堂上,与清华老教授同台)

于是我开始行动,在“习惯”二字上下起了大功夫。

记得十多年前,我在电视里看到一个老太太劈叉,大为震惊!我在想,我能不能也练练这劈叉?于是,当天我就独自练了起来。

我扶着我家沙发,一边劈叉一边心里默数,数到八八六十四下,我就停下来了。一看时间,居然一分钟都不到,这让我觉得特别高兴,像发现了新大陆一样。

我这个人生性认真,这以后每天都会练一次。因为我清楚,一旦成了习惯,就像我们天天刷牙洗脸一样,你不刷不洗反而会不舒服,甚至会感到像犯了错误一样。

(古稀之年与青年时代判若两人)

就这样,练劈叉很快就成了我的一个习惯。而成了习惯,我自然天天坚持。没想到坚持一二年后,50多岁的我真的能劈叉了。

这可是个重要的发现啊!因为这世界上最难能可贵的品质就是坚持不懈。

我发现,任何亊只要先让它变成习惯,就一定能坚持不懈,这仿佛是一个公式,一条公理一样!有了以上发现和领悟后,我养成的习惯也就越来越多了。

比如我在健康上就养成了游泳、双盘、冰火浴等一系列习惯。书法也是我坚持了几十年的好习惯,如今我的两幅书法作品,有幸留在了清华园,一幅在水利系的系馆里,另一幅在我们清华核心区一个“世纪鼎”上。

(我的隶书,赠母校水利系铜匾)

我还坚持天天诵读经典诗歌散文,所创作的一首长诗,还全文刊登在了当年的《长江日报》上,并应邀在武汉江滩十周年庆典晚会上亲自登台朗诵。

前几年我还开设了音频专栏,坚持讲了1276期,多年的朗诵让我的声音听起来底气十足。

前一段时间去检查口腔,医生夸我76岁的年龄,40岁的牙齿年龄。这得益于我的6个习惯,坚持早晚刷牙,半年检查一次,饭后、吃完零食都要漱漱口,上了年纪就不吃硬的东西,而且吃饭的时候很注重细嚼慢咽。

(传授给井岡山老红军后代《习惯学》)

人都是有惰性的,要做到这些其实不容易,我刚开始也会想放弃,没有什么巧劲,都是靠很笨的方法,把要养成的习惯记下来,什么时候干什么事,就这样反复提醒自己做。

后来,有了智能手机,我又发现了“习惯闹钟”,感觉这个是世界上最好用的习惯养成办法了。

当想要培养某一个习惯时,我就先将这习惯在闹钟上备注 ,然后再设定好每天提醒的时间,让它每天提醒我。

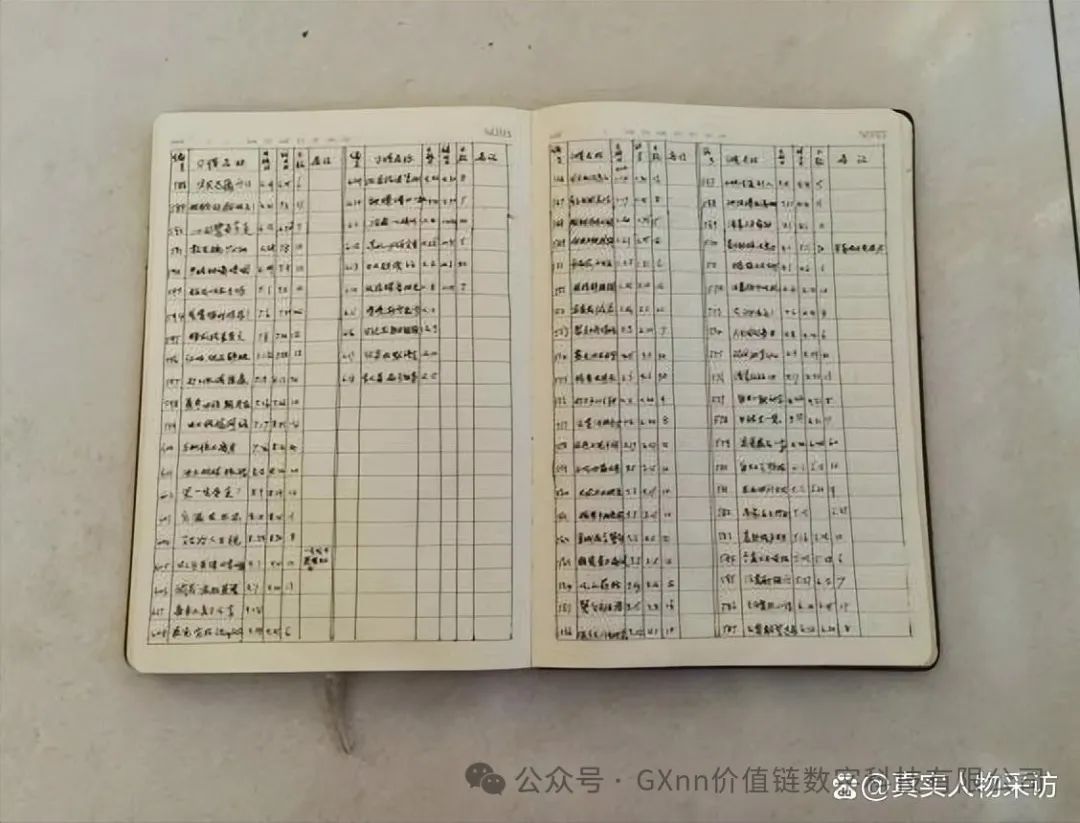

(我用“习惯闹钟”培养的618个小微习惯)

这个“习惯闹钟”很靠谱,它可以十天、百天地准时提醒,养成习惯变得如此简单高效,这样一来,养不成习惯反倒成了怪事!

养成习惯后,再日复一日、月复一月、年复一年地坚持,那还有什么人生奇迹不能创造呢?

就这样,从50岁到76岁这些年,我养成了大大小小600多个小微习惯,人生仿佛进入了一种奇妙的良性循环——我越认真去养成一个个好习惯,状况就越好;我状况越好,就越会在“习惯”二字上下更大功夫。

(兄弟姐妹八人,健在者几乎年年相聚)

不仅如此,我还决心勇敢地站出来登上讲台做演讲。我走过那么多的人生弯路,对年轻人来说,何尝不是一笔财富?

而且,我所经历的无数亊实证明,习惯是世界上很神奇很伟大的力量,也是很可怕的一种力量。

万事只要成了习惯,就必定能坚持。所谓滴水穿石、聚沙成塔,讲的不就是这个道理吗?

就这样,我开始了热爱的演讲事业。刚开始,只要人家给我点机会,我就上台讲。哪怕五分钟、十分钟,也讲,也不要报酬。

演讲上,我也养成了好多习惯。比如,我每次演讲前,一定精心准备一份提纲;每次登台,一定脱稿演讲;每次演讲完,一定认真在那份提纲上记下优缺点……

没想到这样几个好习惯,让我的演讲事业也一路开挂。

2000年起,我就被回清华大学邀请,为进修的官员和老板讲课,大受欢迎。还被邀清为2008年奥组委授课,我的名字还出现在了“中国培训大师获奖名单”中,甚至在“中国十大金口才”榜上,我的名字也名列榜首。

(在全国各大城市市民大讲堂演讲)

随着这些习惯长年累月的坚持,我不仅从生命的废墟上重新站了起来,而且整个人生就像发生了浴火重生般的奇迹转变。

我的健康状况与年轻时相比,已判若两人,头发、皮肤、牙齿、形体等也都还可以。就体重而言,天天秤、天天记,是我雷打不动的习惯。因此这么多年来,我的体重大致就在一二三斤内波动,身材看着一点也不像快80岁的人。

不仅如此,我在写作上也养成了不少长期习惯,坚持写作几十年,一本本书从我笔下流出,其中一本书还被评为清华学子最喜欢的三本书之一。

而这些所有身体和生活状态上的变化,都是因为习惯。

更重要的是,这种巨变完全有规律可循,适合所有人。它与出身、智商、学历、处境都无关,是一个能适用所有人的一门科学。

所以,后来我内心产生了一种强烈的冲动,要创立这门学科——习惯学。从2008年起,我就埋头研究创立《习惯学》,并要求自己养成一个习惯——抓住和记下和《习惯学》相关的灵感闪光点。

(我的《习惯学》终于在清华大学出版社正式问世)

若问我余生的最大心愿是什么?

我有两大心愿,一是希望我和老伴继续培养更多新习惯,徜徉在习惯的海洋里,相濡以沬、安度晚年。坚持老习惯,跟上新时代,不怕老不惧老,努力活出新一代老年人的风采。

很欣慰的是,在我的影响下,72岁的老伴学了驾照,出门都是自己开车,还常年游泳,身材皮肤保持的都很好。

(和亲朋好友一起安度晚年)

另外一个更重要的心愿是,我想让《习惯学》走出书斋、走出象牙之塔。

因为它不仅适用于所有人,还可能使我们在人生各方面都产生种种奇迹般的变化。而且其操作起来又如此简捷、高效和奇妙,完全具备在全社会推广普及的价值,可以让更多人可以从中受益,开启更好的人生。

这便是我76载人生的真实故亊。感谢我生命历程中所有曾温暖、关爱和激励过我的人,我也想跟同龄人们说,千万不要觉得老了就躺平了,觉得做什么都无所谓了。

我觉得只要活着,就要努力过好每个当下,只有扎根现在,才能夯实未来,希望我们新时代的老年人都能活出精彩,都能老当益壮活力满满。

【口述:周士渊】

附:

周士渊,从清华园走出的大众演说家,习惯研究专家。

1946年生于上海宝山,1970年毕业于清华大学并留校任教,1983-1988年为北京大学旁听生,选修各种人文课程,1990年从清华园投身商海,1997年后辞去一切商务,专职从事感悟人生、启迪智慧的研究和实践。至2013年仍在清华大学继续教育学院担任“幸福人生的自我管理”、“阳光心态”、“领导者演讲艺术”等课程的签约主讲教师,中国老年学学会科学养生研究会专家委员会主任,北京卡耐基学校名誉校长等职。他在清华大学、北京大学、中央办公厅直属机关事务管理局、国务院直属机关事务管理局、2008年奥组委、上海电视台《东方大讲坛》等地的演讲,既真挚感人、催人泪下,又激动人心、催人奋进,几乎使每位听众听后心灵受到极大震撼,并大有“听君一席话,胜读十年书”之感。

文图来源于:真实人物采访,如有侵权联系我们册除。