精华热点

精华热点

(自印,2023年10月)

路边口袋

1

谈论什么,总会碰到循环解释或悖论的语言怪圈。所谓“世界”,既可以是作为“多”的世界名称,也可以作为“一”的假设名称。当“世界”与“意识”相对待时,实际上是意识与其对象进行分离,这个对象也可以是意识自身,然而这一分离将永远溢出一个作为对象的意识之外的意识。所以说,客观性仍然属于主观的一种体验,或者说意识对自身无能的体验,绝对客观仍然属于主观的假设。如此想来,哲学就没有必要在此中纠缠打转,哲学应该教人学会澄清,澄清之后就是诗歌、艺术与宗教的事了。

2

我们谈论的太多,谈论的/太少。谈论你/和又一次的你,谈论/明晰如何带来麻烦……

——保罗·策兰《苏黎世,鹳屋》(王立秋译)

这几句诗的多与少已很神奇,对于语词来说,重复是多,而对于整首诗来说,重复之多即是少,少却简洁、隽永,少又变回多,意蕴丰满。

3

分析也是为了唤醒,虽然分析的语言确实很难再有唤醒的力量,但迂回或比喻的说法有时也只有狡黠和迷惑人的本领,拿捏好分寸是重要的。

4

在艺术与人文领域,由于更多时候被表达的东西根本就是子虚乌有的,或者超越人的想象力的,或者只是被人的思维框为一个对象而已,表达与被表达的东西很容易就等同起来。比如对象与属性,对象也好,属性也好,这些都是表达中的命名,是从表达中产生的表达对象,但久而久之,就被当作似乎与表达无关的自然的对象。如果对象与属性不可分离,那么作为表达两者之关系的“存在”就只是表达而已,把它当作又一个对象当然就不对了,也就是说,“存在”并不存在。从这个角度看,现象学强调的“意向对象”仅仅在意识结构上是重要的,在语言中却是个很虚的东西,语言揭露的是神秘的东西而不是任何存在者。

5

茅小浪的绘画经验:一切创作,不要只注意所看到或想到的,要更注意被调试出来的东西……用最柔软的方式和语调去表现对象,像它先行被某种柔软所引来,人在其中又在其外,最后完全没有了自己,不知在何处了。调试的过程就是这样,全然接纳,无所依凭,最后只取那么一点点。

没有调试,不存在的东西就无法显现,调试了,那东西实际上也无法表达,所以让自己消失是最好的。写诗的人有比这两难还难的,这调试相当于语言,有人写诗记不得有语言这回事,也就没了调试,写不出不存在的东西;但试图用了语言来调试时,语言又粘手上了,忘我做不到,取也谈不上了。

表达的愿望强于调试语言的意识时,没有诗,有也只是符合当前诗歌观念的模槽而已。

6

二元是为语言所决定的人之自然性,对立却是人为的、观念的,当“对立”流动起来,就不怎么像“对立”了。那么“对立”要流向哪里呢?流出世情之外,流向无。但这不是虚无,而是神秘,人之可贵在于心灵与神秘有感应。名相不止于名相,名不过是托辞,诗歌里有“名”,却意在无名。想保留名相的必要性是很可笑的,如同伤口结疤是必然的过程,痊愈的时候去想念那个疤,岂非可笑?

7

也许我们无法真正对熟悉的再生出陌生感,艺术若不是骗人的,也至少是做作的,那些依靠阐释的艺术与阐释者一起,无意中成为严肃的骗子。更可信任的会是某种距离。事物不再变形,直到消失之前;然而当人生的重大变故(或外或内)发生了,与事物的距离便会陡然出现,那时,只有准备好了的人,才能进入事物所开启的世界第二道门。

8

艺术阐释是认知,艺术本身不是。感知与情感里有理性,但不同于认知理性。如同这些句子,已在概念区分的领域,全然没有别的声音。概念是语言中的专制力量,自赋予肢解整体的权力和合法性。所以,对于自然与艺术,最少的伤害是语言的指示用法,具体地说,是暗示,是旁敲侧击。最有利的则是本雅明口中的翻译,通过可译性,让神性的碎片趋于完整。诗与艺术之间的关系比阐释与艺术之间的关系更关乎根本。

9

语言即痕迹,这是艺术的立法。说得明白的要模糊掉,未说出的要成功暗示,否则连痕迹都不是。没有语言不等着回应,故而语言不可破碎,不可随意,否则无物存在,无所着落。这钟摆,在无感与有感之间,捉住那运动的中点瞬间,靠目力,也靠心力。

10

古典诗的教导:诗是我的情感把语言当音符,不去看语意深浅,而去感受语言之上的情感是否深广。情感也是人对世界的反应、理解与把握,情感未见深广,说明理解还不独到。

“这个句子漂亮”“这个词有味道”,这就从脚步到舞步、从衣服到时装、从住房到建筑了。不这么说就不是在欣赏诗歌。语词在表达之上的才是诗。

11

问题是语言本来就表意,诗对语言的展示还是要表意,两种表意如何区别?从语言的直接表意(日常语言使用习惯)去读诗,读到的不是诗,是思想或情感;看到语言的展示,并领会展示的“深意”,是惊讶、不确定与意外的可能性。所以,有时候,不懂、晦涩,会强迫你看到语言的展示,看到语言的声、色、味的具体性,但又有艺术的抽象。在意义领域,诗是形象的哲学。

12

一个符号打开另一个符号,有时也恰好锁住一个符号,倘若你只是阅读,你最有可能是被锁住的那一个,而不是打开,那个来自你自己创造的符号,才能打开你这个符号。

13

我是天生做不了批评家的。阅读不是为了照见自己,就是为了照见无名者,让其能有尊严地活下去。这时代根本没有真批评的活路,在没有活路的路上,批评家还能做什么?

14

语言离散连续的时空,也离散人的感知,常把某些心理效果或表现,也视为一种事物一样的对象,如上帝、真、爱等,它们不是分析哲学家眼中的无意义或不可证明,而原本就不是一种对象,而是从某种对象中分离出来的光影。

15

思的语言追求脉络清晰,追根究底;诗的语言追求脉络中的缝隙,从缝隙中逃脱,来引诱脉络的追捕。

假设我们还拥有原初语言的能力,这语言一定是双面的:不产生语言(即反语言)的行动都是无效的行动,不产生行动的语言都不是反语言。诗语貌似旧语,却是“其命维新”,诗的否定性是天然的。

思的语言最后也会走向诗,追根究底至悖论的发现,取消一切意识形态语言的有效性,包括自身。

所以,有时在思的语言边上伴有诗,有时在思的语言结束的地方,诗继续开道。

澄清、取消是思的反语言,言之失效、不能言而言是诗的反语言。思的语言的任务是将已说的、可说的语言贡回沉默,诗的语言从沉默中再次迸发。

以此就能照见我们平时的生活究竟是个什么样子了。不产生“语言”的生活是无效的生活,不产生“语言”的人,虽生犹死。

无论如何,人是语言生命,除了上述两种否定性的语言生命,其他任何有所肯定的都是权力话语。但守着自己产生的语言,也如同守自己的坟墓,自己早已躺里头了。

16

我拒绝把星辰叫作“星辰”,我以太阳为非太阳,以树、鸟、花、人、天、地等千年不变的基本词汇为神秘的音响,以概念为上帝的嘲讽,以上帝为非上帝。我不悲观,仍相信有迹可循,只是与所有词与物为敌,或在熟悉中饿死,或以陌生感为粮食。

17

作品要在“镜子”里不断修改,彼此受得住目光的直视,以及直觉中的直言。

写作就是写出多出你已有的感受与经验(这个起点虽不可或缺)的东西,让语言的可能性成就你。注意力要完全集中在语言的可能性上。

18

语言的旅程在语词之上而非语词之间。

对写作的最低要求是务去陈言,最高要求是“语不惊人誓不休”——不惊别人,惊得是写者自己。

19

标题与诗行的关系有怎样的可能?或在画龙点睛,或随意起兴,可将触发诗歌的事件背景、主题、时间、地点、事物、人物等作为诗题。

标题就是个位格,跟田纳西州山顶上的坛子一样。

20

诗歌中的描述与叙述也要像小说一样大胆,完全放开,不是靠生硬使用语言来显示你在语言之中,恰恰是放弃对语言的掌控之后的语言感,才是真正的语言。

不自然的语言里没有“语言”,而只有造作感。

21

问:有时候觉得生活就是生活。当我们在语词之上谈论的时候真的在谈论生命本身吗?如果试图越过生活那个显著的形象,抵达的岸又是哪里?

答:马拉美有句话叫“我的思想在自我思考”。写作对他而言就是与世界等量齐观,就是把萦绕自己胸怀的一切,作为自为的存在而落笔。所以,在生活触发你的一刻必须离开它,才能到达一种胸怀。

22

未到交出一个死顽固的“我”,未到“吾丧我”,未到瞥见语言里的惊鸿,写什么都是扯淡,如同过江之鲫的人渣们无不在使用各式各样的精神标签。

23

叙事,是刺。抒情,是气泡。完全不对等。我竟相信了他的抒情!隐匿在不经意间的一点叙事,不曾出现,却已确定轻轻划过,什么价值,什么感情,什么信念,都分崩离析。警惕叙事的败坏或是我余生志业。【“叙事”是现实生活的喻体;“抒情”是理想愿望的喻体。】

那些口口声声谈人生理想的人把“叙事”藏得很深,一不小心就背叛了所说的话。

24

别再跟我说什么现实生活原因。负重若不是为了超越,就是世俗与贪婪。虚伪的人继续在说着精神里的上等话……太多太多人都是精神婊子,很难分辨真假,言此意彼的不都是文学。

“如若没有来自灵魂深处的感动,那么所有的艺术形式都将是行尸走肉,全是假的”,说这句话的人就给自己的作品打上了“灵魂”印记。在大多数所谓严肃的诗歌中,语言都变成了贴标签的行为艺术。

25

“真正有价值的声音是那些只有一次、无人重复的声音,在角落里透明如不曾存在过……”是的,就是自为存在。你要发现它。但更重要的是分辨真诚的虚伪者,即先自欺、后欺人者。

26

没有出路,绝望,可能刚好代我们摒弃了现实禁锢,剩下的就是靠自己的勇气萌发生命天然的嫩芽。语言(诗歌)和同道,提供了光和空气。

27

某个限定镜头,聚焦,以更准确……日常生活里的小细节可以勾连起太多东西了……玛丽·奥利弗的诗歌“叮咚理论”(见《诗歌手册:诗歌阅读与创作指南》):跳跃、流动、延长、沉默……每件事都超越了它最初意义的限制。

世上事情无不超出日常意义的限制。日常概念对我们感觉的戕害无以复加。

28

写诗实在不能太紧迫,没有感受到任何回声时就下笔是不对的。回声就是已经走出“概念”时传过来的消息,这才真的走到语言中去了。

写作时的情感倾泻不见得有回声。情感可破概念,也可能破不了,因为只要不是原生的,情感也是类型化的。

29

雅化、书面化、局域化、不及物化、非日常化,都是“概念”在起作用,还有“强写”、“强指”、“语词的超常碰撞”或“拉升”等,是突围不出“概念”时的挣扎。这一切都是语言的遮蔽,而非澄明。若想在语言中旅行,先一刀斩断眼前的语词与意义之间约定俗成的束缚。

30

宁愿花大半天时间去琢磨一两句话、一两个词,也不要写一首像诗的诗。

31

读书,先读感觉,这是第一位的,没有让你有稍稍兴奋的直觉,就毅然决然扔掉它;其次是离开书本的问题思考,没有它,看书都是死的。若以求知为目标,尤其是系统化的求知,你就是在感觉上的自杀。恢复感觉的最好途径是读当下的诗。

32

灾难事件发生,诗人若只是记录还好,若写起自我的哀伤来,在我看来实在是可耻。诗人应有超越一人一事一时代的卑微,否则不足以写它。

这种纪念是被诉求的,反过来想想,被诉求者成了他的替死鬼。

诗人若在写出之后“痊愈”,不啻在吃另一种人血馒头。

诗人和众人一道只会懦弱地呻吟,那些空洞的指责依然是呻吟的变体,他们阻止了勇敢的理性的质疑,这些可悲的同谋者!

33

诗的语言,语言即诗。写诗,是在语言里,绝不可在对象和内容中写作,对象也好,内容也好,只是语言必然携带的行囊,扔掉它们,语言会饿死,不扔掉,没有诗。诗歌像数学的地方是,自己玩自己的,但无不触及宇宙的秘密。

34

一首诗之所以成立必有语言空余(过去讲留白),这空余就是诗,就是语言的风景,像草原、雪山、大海、戈壁上的空余,上面的空旷远大于下边的实在事物,但必须有下边的事物来成就它。

节奏、停顿、韵律、语调、词语的色彩等,会生出空余。诗不是在语言之中创造新的概念。诗呈现了语言的空余之本相,是语言的音乐。

我们这些人只是迫不得已去做反抗日常语言及概念的活儿,因为我们已被深深奴役。

像“平凡”“初心”“回归”之类的理念都带着某种语言的正向的价值,等着我们钻入诗歌里的语言套路。诗歌中只有否定,只有否定中的沉默,除此都是套路。

35

当今诗歌走三派,一玩语言,一玩真情,一玩感觉。这个语言没有空余,是强指与碰撞游戏,久而久之可形成某诗人特有的语言技巧,貌似语言直觉,实际上是概念逻辑游戏。真情则是被文化与意识形态确认的真情,类型化的,琐碎的,没有任何危险,符合古老的诗歌意识形态。在感觉中,语言是表达工具,诗人是用好工具的人而已,这一类诗低级的部分是,生活的一点感悟即可写成诗,或有奇思妙想表达成诗;高级的部分是写异常的感受,呈现特定具体情境中的灵光闪现。

当代诗人嘴巴里整天叫嚷着“语言”“语言”的,但他们的语言体验实际上从未进入西方现代诗人的行列,因为语言本体对于中国这个实用民族来说实在是难以理解的,即使伊夫·博纳富瓦《声音中的另一种语言》再来一番语言观的洗礼,恐怕也是徒劳。

36

写诗时,语言不宜太快,太快了,不知不觉就会利用了语言,写作也会变成宣泄。得留出足够的时间让你对写下的语言产生反应,这才是关键。这个意味着你把语言当独立生命来对待,你得尊重它的不顺从,你的一点意思落到它的深渊里,一定会溅出别样的水花或声响。至于语言与存在的血肉关系,只有在写作大量诗歌之后才有可能领悟吧。

37

“梅花有几个花瓣?”这个具体的简单的问题一下子就戳穿了自我幻象,我们以为自己有爱、以为自己懂得爱,实际上对爱的对象所知甚少。

在幻象、经验与语言中指认一种爱各不相同。幻象是他者话语建构的,这里“语言”则与“精神”或“存在的领悟”同义。从经验到语言,里边有一飞跃,须借由写作或其他艺术创造的滑板。

38

在事物面前,被改变的是诗人自己,这才是一个自我超越的位置。

39

对诗歌要凭语言直觉说话,老老实实在作品语言里体会,说不出也不能转移到经验内容上去胡诌,那会害死一个人的诗歌判断力——完全基于对语言的全方位敏感。

40

理解是概念性的理解,对生活的体验也可能是概念性的体验。语言大于概念,它是流动的精神的化身,从概念到概念的语言,不同于从沉默到发声的语言。把语言看成现实中的词句、逻辑、概念与规则,不如说它是各种意识形态的场域,一个符号的能指与所指的约定俗成是精神最小的牢笼。

李心释,1971年生于浙江瑞安,诗人、学者。著有诗集《诗扫把》(2023)《非有非无》(2020)《诗目所及》(2016),少量作品见于《诗刊》《诗歌月刊》《诗潮》《青海湖》《诗选刊》《广西文学》《重庆文学》等,曾获“教育部名栏·现当代诗学研究奖”,首届南方诗歌批评奖提名奖等,现居重庆,系西南大学文学院教授。

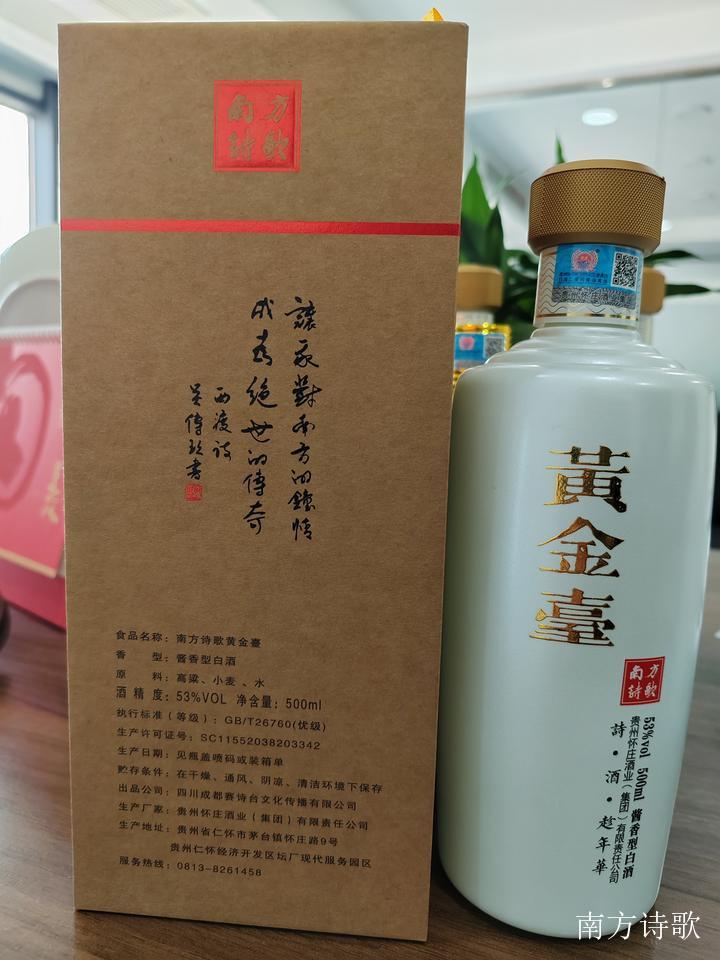

让我对南方的钟情

成为绝世的传奇

——西渡

南方诗歌编辑部

顾问:

西 渡 凸 凹

李自国 印子君

主编:

胡先其

编辑:

苏 波 崖丽娟 杨 勇

张媛媛 张雪萌

收稿邮箱:385859339@qq.com

收稿微信:nfsgbjb

投稿须知:

1、文稿请务必用Word 文档,仿宋,11磅,标题加粗;

2、作品、简介和近照请一并发送;

3、所投作品必须原创,如有抄袭行为,经举报核实,将在南方诗歌平台予以公开谴责;

4、南方诗歌为诗歌公益平台,旨在让更多读者读到优秀作品,除有特别申明外,每日所发布的文章恕无稿酬;

5、每月选刊从每天发布的文章中选辑,或有删减。

《南方诗歌》2024年八月总目录

第二届南方诗歌奖入围作品展示:范晔 译《宇宙来我手中啄食:维多夫罗诗选》

第二届南方诗歌奖入围作品展示:薛舟 译《我们去摘玫瑰花:文贞姬诗选》

第二届南方诗歌奖入围作品展示:西蒙 水琴 译《涉过忘川:庞德诗选》

第二届南方诗歌奖入围作品展示:亚思明《流散汉语新诗的跨界艺术研究》