去年,一个亲戚的孩子参加高考成绩达二本线了,就高考填报志愿的问题,征求我的意见。我虽然曾从事过高中教育工作,但离开教育系统已经多年了,况且高考各项工作已今非昔比,我对高考已经很生疏了。我根据全国高校招生情况,征求了省市招生办一些朋友的意见,征求了市、区一些高中领导和教师朋友们的建议,结合孩子的分数线、学习兴趣和爱好,给出了比较客观、中肯的建议和看法,亲戚和孩子父子俩愉快地接受了我的建议。孩子的高考填报志愿问题,使我触景生情,勾起了我对半个世纪前一段往事的回忆。(一)我当了农民

岁月的长河缓缓流过,成长的足迹深深留下。蓦然回首,跌宕起伏的路上留下了一串串或深或浅的脚印。这脚印记载着我生活的艰辛,这一切都伴随着我一路走来,直至昨天、今天、明天。1968年是一个特殊的年份,所以说特殊是因为全国止了招生。这年10月24日我们井坪中学(现李林中学)高二班的42名同学全部毕业离校了。正是读书上学的大好年华,却走遍祖国的大江南北、天涯海角也无处读书了。这不仅是我个人的悲哀,而是整整一代人的悲哀。不上学做什么呢?这时候我很迷茫,不知道前途在哪里?路在何方?在我对青春、前途迷失方向的时候。家父对我说:“咱家祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的庄户人,我小时候还当过长工呢,你就回村当农民吧。”家父的一席话如春风化雨,为我指点迷津,启迪了我的人生,使我豁然开朗,是啊,我是地地道道农民的儿子,是农村、农民养育了我,他们一定也会用宽阔的胸怀接纳我。我家“六二压”后,家父把户口下到了井坪大队第二生产小队。我找到了队长,对他说:“队长啊,我高中毕业了,没念书的地方了,你看能给我在生产队安排些啥营生呢?”队长笑眯眯地对我说:“别的营生你也不会做,就和人们去修大渠吧,你也没受过苦,慢慢来,能做多少做上多少。”然后又指给了我修渠的地方,第二天我约上邻家大哥就去修大渠了。离开了学校,步入一个陌生的环境中,周围都是生疏的面孔、生疏的语言。最初,我觉得很孤单。但当我真诚地和他们打成一片,自觉地接受艰苦生活的磨炼,生活在他们中间,劳作在他们中间时,时间一长,我们已经不分彼此你我了。他们对我坦诚相待,让我做记工员,他们教给了我许多农业生产中的知识。我和他们一起种地、打坝、修渠、发展生产,改变农村面貌。我在井坪大队第二生产小队劳动主要是修大渠,每天上午八点左右上工,中午十二点前收工;下午两点半左右上工,六点左右收工。修大渠虽然没有什么技术含量,但渠的深度和宽度是有具体要求的,记得深好像是两米多。要从地面一锹一锹挖两米多深,越深越难挖,有时有岩石,土也很硬。挖到深处往渠上扔土很费劲。带工的为了按时保质保量完成任务,采取包工到人的办法。每天按时完成任务的人记一个工分,我完不成任务只记七分工。而且表扬完成任务好的,批评完不成任务的,一开始我属于经常挨批评的。我受苏联小说《钢铁是怎样炼成的》主人翁保尔柯察金影响很深,无论做什么事都从来不服输,舍得出大力、流大汗,不怕苦、不怕累、不怕脏,像拼命三郎一样,咬着牙,拼命干。这样拼命干了几天后,就感觉浑身酸疼,像散了架一样,而且双手打起了血泡,钻心地疼。站在渠里往渠上扔土,土经常会从渠上流到脖子里、背上,肚皮上、头上、浑身上下都是土,我成了土眉混眼的土人。由于两手打起了泡,因此用手握锹柄时双手火辣辣地疼。但我仍咬着牙坚持干,虽然我已经拼命干了,而且是笨鸟先飞,每天早出晚归,但很长时间内,别人的任务都完成了,我的任务还有个尾巴。于是大叔、大哥们一边笑骂着说:“还五经四书念书呢,啥也弄不成。”他们一边满含友爱、善意地笑骂着,一边七手八脚帮我挖剩下的尾巴,一会儿就挖完了。他们发现我手上打起了泡,就告诉我挖土时,手要握紧锹柄,这样锹柄就不会来回转动,手也不会起泡了;同时,他们告诉我,挖渠是重体力活儿,你没受过这苦,要一锹一锹慢慢挖,悠着点儿,不能拼死拼活地干,那样干,你干不了几天就爬下了,而且老了会得“喘病”。他们还告诉我挖渠也是有“技巧”的,往上扔土主要靠一个“闪”劲,掌握了这个技巧,就事半功倍省劲多了。农民大叔、大哥的教诲和具体指点、帮助,使我受益匪浅,学会了劳动中许多技能和技巧,懂得了怎样提高劳动效率和在劳动中保护自已。在他们的帮助和指导下,我逐步适应了这种强度较大的劳动。受到了他们的称赞。他们说:“看来书呆子干农活也是一把好手,不输我们这些庄稼汉。”不要以为农村、农民和农业生产只有苦和累,其中也不乏欢乐和愉快。他们都很豪爽和乐观,有一次休息的时候,众人起哄,让张三唱一首大秧歌,李四唱一段晋剧,王五唱一首流行歌曲......队长抓住这一机会,宣布今天进行唱歌比赛,每人唱一首歌或一段戏,谁都不能不唱,第一名奖月饼五个、工分六个。平时就喜欢唱歌且又极具天赋的一个小伙子,声情并茂地唱了一首“走西口”。歌词好像是:“哥哥你走西口/小妹妹实难留/提起哥哥走西口/哎,小妹妹泪常流/送出来就大门口/小妹妹我不丢手/两句心里话/哎,哥哥你记心头......古老的晋西北大地上流传着的这首沧桑而动人的民歌,他把刻骨铭心的恋情唱得那么自如、达观、潇洒飘逸、如泣如诉、荡气回肠。那种静穆中似有风声旷远贯来,那种动古拨今的艺术气场完全镇住了所有的人,那种口里口外的嗓音,唱得人心里圪痛痛地滴血,一嗓子“走西口”,差点把大渠掀翻,那掌声和欢呼声一时压过了歌声。他的歌声深深感染了所有人,第一名非他莫属了,在这里我才真正理解了什么叫高手在民间。后来我想如果经过正规训练再假以时日,他的歌即使拿到大都市都应受到不俗待遇。但由于各自忙于生计,我再也没有见到他,过去天天见面的人,如今见一面都成了很奢侈的事了。到年终了,挖大渠的人集中在社房总结挖渠工作并评工分。我这个没识几个字的“书呆子”,参加劳动不久的大男孩,竞被大伙评为头等工分(十分)。生产队分粮时,我家破天荒地分到了和其他农户一样多的粮食。摆脱了多年来“四属户”分粮最少最差的“特殊”待遇。家父高兴地说:“今年是咱家分粮分得最多最好的一年”。井坪二队的工分值当时可能在全县也是数一数二的,每个工差不多一元钱,这在当时可是非常了不起的事。我家不仅分了粮而且还分了钱。(二)我当了工人

我在井坪这个小城里生活了很久了,她有我数不清的记忆。有一天在井坪街上偶遇发小曹效清,他对我说:“你知道木器厂招收合同工的事吗?报名时间就剩明天一天了,你要想去就抓紧时间报名吧。”听了曹效清的话,第二天一大早我就风风火火跑到木器厂报名了。报名后二轻局的两个人开始对我们进了严格的考核、考查。首先进行了政审,在那个讲政治的年代,先审查你的家庭成分、社会关系、政治表现,然后由井坪公社医院院长杨斌对我们进行了体检。考核后我在焦急的等待中,有一天忽然收到了木器厂的录取通知书。我如获至宝,眼睛不禁潮湿了。原估计我会像鲁迅笔下的闰土一样,一辈子修地球,在农村滚一身泥巴,炼一颗红心,干一辈子革命了,想不到时来运转要在木器厂当合同工了。木器厂位于井坪城郊的东南面,从井坪城东城壕这条坎坷不平、坑坑洼洼的土路一直向东走,走出了城再向南拐,看到一个孤零零的高墙大院——那就是木器厂了。木器厂院里的车间和各种房舍都是砖木结构,青砖砌成,盖着灰色的瓦,大部分车间和库房高高地耸立着,比普通民房要高得多,大得多,建筑物显得气势恢宏、别有洞天。这个厂子有50多名工人,厂长叫刘高,约四十多岁,中等身材、留着短发,不苟言笑、成熟、稳重、严肃刻在脸上,使人感觉不好亲近,像个“黑脸侠”。进了工厂,大门东依次是两间办公室、五间工人宿舍、饭厅、厨房、木材烘干窑;南边依次是厕所、排锯车间、电锯车间、五间配料车间、碹床车间、油添车间、组装车间、两个库房、锻工车间、工人宿舍,院子很宽敞。那时候正处于计划经济时期,个人和其他单位是买不上木材的,木材只供应木器厂,这个厂子把物资公司的木材垄断了,形成了一家独大的局面。因此,木器厂承担着全县所有单位和个人木器家具的需求。学校的课桌、凳子;单位用的办公桌、椅;家庭需要的大柜、小柜、立柜、扣盖箱子、组合柜、门窗;农业生产需要的犁、耙、耧;孩子们的玩具:木雕的大刀、手枪等都出自木器厂。木器厂既有充足的生产原料木材,产品又供不应求,生产形势蒸蒸日上、朝气蓬勃、一派大好。木器厂到了生产的时候,钢锯发出了刺耳的吱吱声,车间里碎木屑四处飞溅,工人们头上,身上、脸上、飞满了木渣。我被木器厂录用了,成了这个厂子的合同工。我深知那年月要找份工作比牛上树还难。父母到处“求爷爷告奶奶”也于事无补,没想到自己时来运转没费多大力气就成了合同工。这件事使我异常激动,就像天上掉下了个馅饼,我简直觉得这不是真的,这件事也使我平生第一次失眠,而且着实失眠了好几天。其实人活着,哪有一帆风顺的,谁都有伤,谁都有痛,只是或深或浅,或多或少,平淡地生活,安静地行走,就算偶尔落泪,也是生活的调味品。你可以流泪,但是要在流泪之后,卸下那些疲惫和忧伤,将那些苦痛放在时光里,随着风远去,你会发现生活其实就是这样,没有那么多的过不去、放不下,把心放下来,感觉好似经过时光的沉淀,散发出淡淡的清香,书一笔沧桑,淡看流年。1970年我告别了短暂的农民生活,独自来到木器厂。找到厂长,厂长放下了不苟言笑、严肃的脸,他对我笑脸相迎,我亦亲切而尊敬地唤他刘厂长。刘厂长亲切地对我说:“听说你是高中毕业生,那你就是咱这个厂里学历最高、最有文化的人了。你不用下车间了,你的任务就是每天早上组织工人学习毛主席著作,白天写标语,用横幅挂在大街上,宣传毛泽东思想。”厂长的一席话让我有些受宠若惊,心里想,我这个人笨手笨脚怎能学会木匠呢,还是组织工人学习对路,心里感觉美滋滋的。但转念一想,组织50多人学习,自己从来没有在这么多人面前讲过话。弄不好在全厂人面前丢人现眼,连合同工的饭碗也砸了。刘厂长见我有些犹豫不决,就鼓励我说:“你是咱这些大老粗中的知识分子,今天回家好好准备一下,明天早上七点到会议室讲第一课,不要怕,工人们是很好相处的,你要和工人交朋友。”晚上,我怀着既激动又紧张的心情一丝不苟地准备明天早上的第一课。这节课讲得好坏关系到我能不能在这个厂子立足,关系到厂领导和工人对我这个“小老师”认可不认可。晚上我参照有关参考资料聚精会神认真地备了一节毛主席哲学著作《矛盾论》,并且一丝不苟地写了教案。直到对每个观点弄懂弄通为止。尽可能做到理论联系实际,深入浅出,浅显易懂,讲课中做到旁征博引,幽默风趣,引人入胜,以引起工人师傅浓厚的学习兴趣,让他们对每个哲学观点都有一种豁然开朗、茅塞顿开的感觉。第二天早上七点前我就进了会议室,讲课前刘厂长做了简单的说明并鼓励我好好讲。我讲课前心里忐忑不安,很紧张,在刘厂长的鼓励下,我鼓足勇气开始讲了,大概是初生牛犊不怕虎吧,讲开后,不再胆怯,而且语言流畅、思路清晰、有条不紊、头头是道、重点突出、言简意赅。讲课结束后,刘厂长首先鼓励说:“小李的课讲得非常好。”有人开始议论、询问这是谁呀?讲得真不错。于是一节课后我就成了厂里的名人,名扬木器厂,大家都认识了我,知道了我。就这样,我白马悲风、春燕衔泥,尽职尽责、雷打不动,天天组织工人师傅学习毛主席著作。正当我在木器厂恪尽职守认真工作的时候,1971年2月传来了振奋人心的消息,朔县师范要从雁北十三县招生了,这个消息不胫而走,迅速传遍了全县。这个消息也在我干涸的心田播洒下了对未来的无限幢憬。(三)我的感悟

岁月极美,在于它必然的流逝,我们还来不及细数流年时光,来不及细数岁月沧桑,转眼间,我高中毕业已经三年了。三年来我当过农民、当过工人、当过民办教师、当过贫宣队队员。这就是老三届,这就是共和国的长子,我们经受了沧海桑田,接受了历史的洗礼,经受了上山下乡的锻炼。我在木器厂已经工作了一年多了,在朔县师范招生这个新的机遇面前,我毅然决然地告别了木器厂,告别了工人师傅们,准备迎接朔县师范招生工作的挑战。在井坪大队第二生产小队和木器厂这个“小社会”里,在这并不很长的时间里,我进一步懂得了如何做人,如何做事的人生真谛。同时,井坪的农民和木器厂的工人师傅教给了我:无论你在什么时候,无论你在哪里,无论你干什么,只要你筚路蓝缕,栉风沐雨,只要你肯吃苦、肯卖力,人间再难的考卷,你都可以用如橡巨笔作出精彩的答案。井坪的农民和木器厂的工人使我认识到:我们每个人的生活都是一个世界,即使是最平凡的人也要为他生活的那个世界奋斗。如果井坪二队是我留下的“初恋”,那木器厂于我而言就如徐志摩的诗句,“轻轻的我走了,正如我轻轻的来,我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”我叙述的这些,的确是再平常不过了,直白得像一幅简笔画,简单得像幼儿园的数学题,不在其中者难免会觉得寡淡无味,但在我们那一代人的记忆中,却格外珍贵且日久弥新。虽然凡属过往,皆为序章,但五十多年来这些事我仍然记忆犹新,久久不能忘忆。 2023年7月1日

于井坪

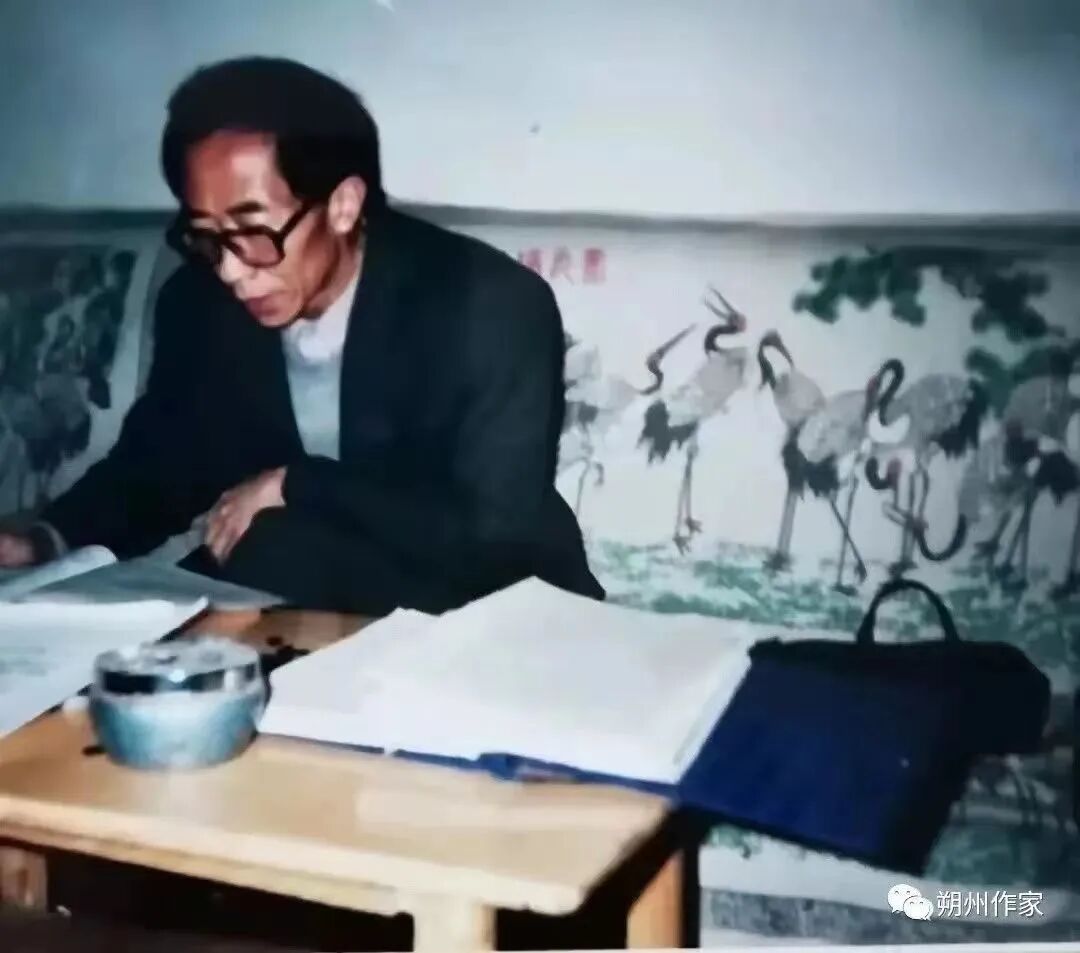

李生财,1972年参加工作,历任中小学教师,平鲁职业中学校长;李林中学校长;平鲁信访局长;平鲁区委办副主任兼区委正科级督查员;曾被选为平鲁区第一届、第二届、第三届人大代表;朔州市第一次、第三次党代会代表。

精华热点

精华热点