精华热点

精华热点

海边,望着浪花

文/张庆和

浪花呀 疾首顿足

使劲拍打岸的胸脯

哦 大海在倾诉

墙皮剥落的石堡,被高岭土死死堵住“嘴巴”和被强盗的利刃砍断“手脚”的岸炮;还有那座仿佛被挖掉眼球、正木木地瞪着天空的销烟池。

惨烈的岁月曾经把这里踩得痛不欲生;沉重的历史曾经压得它气喘吁吁……

而林则徐呢?那个身着官服,头戴顶戴花翎,面色凝重,右手抚须,一副威严端坐、大义凛然,曾经伟岸在小学课本里的钦差大臣呢?那个屹立在中国思想的制高点上,以变革求新的眼光打量世界的先贤明哲呢?

终于,这一切都实实在在地叠现在了我的眼前。

这就是虎门炮台。

探访这片中国近代史的始源地,祭祀在这里为国殉难的英雄儿女,曾经是我许久的心愿。

仰望着眼前的一簇簇雕像,触摸着被战争的牙齿啃噬留下的斑斑伤痕,我的目光不觉抛向了那个浴血拼杀的战场:

虎门的布防,不谓不周;清军将士不谓不勇。然而他们却失败了,败得很惨,数千忠勇无一生还,全部壮烈在了这里。

这是为什么呢?

长长的虎门炮台弯曲着,宛若一个大大的问号。在问天,在问地,似乎也在问来到这里的每一个人。

逝去的人是悲壮的。但那是一个朝代制造的罪恶,是整个中华民族经历的灾难。

在鸦片战争纪念馆里,有一处浓缩的且被现代科技手段再现的战斗场景:火光冲天,炮声隆隆,数千将士正殊死格杀;浓浓硝烟弥漫着,遍地尸体纵横着……

清军将士对那场战争的胜利本来是充满希望的,而他们可曾想到,飞舞的大刀怎能抵得过先进的洋枪,热血澎湃的胸膛哪里抗得住牢固的舰盾。正当勇士们期待援兵,准备最后一搏的时候,他们又哪里能想到,那些贪图安逸富贵、苟且偷安、屈膝求和的朝廷奸佞 ,如何容得下此等刚烈。所以,首先被出卖的正是这些国家忠良。就这样,以中华民族血液里的英雄气质灌溉养育的一批最优秀的男儿,一个个都倒在了挣扎、绝望之中。

这里的花,无不浸润了烈士的鲜血;这里的叶,无不为他们沉痛哀悼……

浪花呀 疾首顿足

使劲拍打岸的胸脯

哦 大海在恸哭

是的,从根本上说,杀死他们的,不是英军,也不是英军的坚船利炮,而是清王朝自己。是朝庭里那些吮尽人民骨髓的昏庸的权力持有者,是那个喂养着无数蛀虫的腐朽污浊的社会渊薮和那个极不合理的社会结构。

海潮退去了,岸边走来一群捡拾贝壳的少男少女。他们嬉笑,他们追逐,他们不时地弯腰拾起一枚枚喜悦,抑或扬手放飞心中的满足……

这是一群天真活泼的孩子呀!

此刻,也许他们不会想到那段历史,也不会记起那场战争。

是啊,有谁不想把那段民族的屈辱尽早忘却呢?然而,人们却无法忘记!

浪花呀 疾首顿足

不停地拍打岸的胸脯

那是大海在叩问

是历史在嘱咐……

----文载《中国建材报》(2004.1.10)

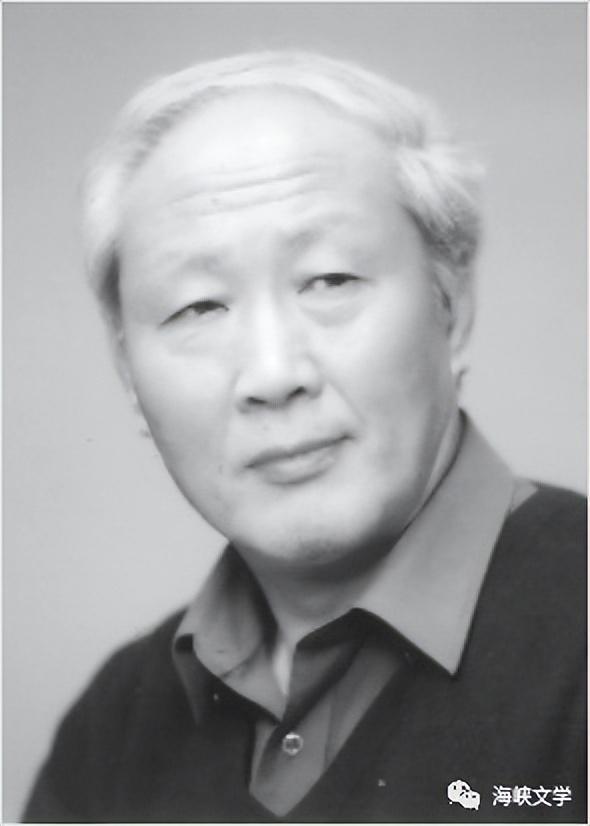

作者简介

张庆和,共和国同龄人,原籍山东肥城,部队转业后定居北京。中国作家协会会员,北京作家协会会员,国家一级作家,第三届中国诗歌学会常务理事。多年来一直从事业余文学创作,其诗文与儿童诗等在《人民日报》《光明日报》《解放军报》《工人日报》《农民日报》《中国艺术报》《文艺报》《中国文化报》《中国纪检监察报》《检察日报》《人民武警报》《北京晚报》《新民晚报》《诗刊》《中国作家》《北京文学》《中华英才》《中国校园文学》《东方少年》《作家文摘》《散文选刊》等国内百余家报刊发表或转载。《峭壁上那棵酸枣树》《海边,望着浪花》《起点》《面对草地》《坝上月》《关于“水的职称”说明书》《好诗三“道”》《走向崇高》等多篇散文作品入选中考、高考语文试卷和模拟试卷,以及“年选”、教辅、课外阅读等不同版本图书300余种。出版诗集、散文集《好人总在心里》《哄哄自己》《山是青青花是红》《漂泊的心灵》《灵笛》《娃娃成长歌谣》等20余部。

回望历史是为了展望未来

——解读张庆和散文《海边,望着浪花》

文/孙武臣

作家张庆和一篇1500字的短散文《海边,望着浪花》多次被福建、浙江、广东以及诸多个城市和中学选作考题或编入教辅,凸显了文学的力量。真正的文学理应有灵魂有内涵,能够含纳时代风云,能够把握社会脉动的文学,是可读又耐读的文字。富有生命力的文学才能进入历史。

“探访这片中国近代史的始源地,祭祀在这里为国殉难的英雄儿女,曾经是我许久的心愿。”作者以一个作家的赤子情怀,以诗意的笔法,复活了第一次鸦片战争中我们那段耻辱历史,那截腐朽的清末社会,那场丧失尊严的人生。

作家以“浪花呀 疾首顿足 / 使劲拍打岸的胸脯”的情感抒发,将全文分为“大海在倾诉”、“大海在恸哭”、“大海在叩问,历史在嘱咐”三个部分,即从三个思维层面为一个世纪的中国屈辱历史作出了至情至性的表达。

“大海在倾诉”,倾诉了鸦片战争的历史事件。使逝去的历史又变成看得见的历史,那是我们永远无法抹去的集体记忆……170年前的1840年,英国发动侵略战争,见林则徐在广东防守严密,乘隙北上,终于破门而入,迫使清王朝签署了继《广州和约》之后的第一个不平等条约,这就是包括割让香港,赔款2100万银元等在内的震惊中外的《南京条约》。它是中国开始步入半封建半殖民地社会的标记。从此,一个世纪的中华民族最屈辱的历史开始了。全文“倾诉”历史事件并非重点,但能让我们感受到那泣血的历史之痛。作家让战火在他安静的纸页里燃烧,让它发出了回响,“火光冲天,炮声隆隆,数千将士正殊死格杀;浓浓硝烟弥漫着,遍地尸体纵横着……”它让我们刻骨铭记昨天的痛苦,提醒我们应正视人类文明史上曾有的仇恨与黑暗、愚蠢与野蛮,从而促使我们不能不以良知和理性进行深刻的反思,因为那是绕不过去的历史认识的门槛。

“大海在恸哭”,为那段历史悲剧恸哭,为在这场悲剧中献出宝贵生命的中华英雄儿女而恸哭。其中包括了民族英雄林则徐。这位清末爱国政治家,曾作为钦差大臣赴广东查禁鸦片输入,并将缴获的237万箱鸦片,在虎门当众销毁;并积极筹备海防,倡办义勇,屡次打退英军进犯。久攻不下的英军只好北上另择突破点。然而,曾作诗“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”以明志的林则徐也受投降派诬害,被革职充军大西北……英雄的土地上留存了历史的遗迹:“墙皮剥落的石堡,被高岭土死死堵住‘嘴巴’和被强盗的利刃砍断‘手脚’的岸炮;还有那座仿佛被挖掉眼球、正木木地瞪着天空的销烟池。”作家写道:“仰望着眼前的一簇簇雕像,触摸着被战争的牙齿啃噬留下的斑斑伤痕,我的目光不觉抛向了那个浴血拼杀的战场。”恸哭是回忆历史灾难时的情感抒发,但仍不是全文的重点。

重点在“大海在叩问”,“历史在嘱咐”。当作家的目光集中到那弯曲着的长长的虎门炮台的物象时,立即生发出自己强烈的时代责任感的心象。于是那弯曲的炮台便幻化成了“宛若一个大大的问号,在问天,在问地,似乎也在问来到这里的每一个人。”

唐代诤臣魏征对唐太宗李世民的建言:“思所以危则安矣,思所以乱则治矣,思所以亡则存矣。”这不仅告诉我们要从忧患意识、大局意识和政治意识去铭鉴“思危则安”的历史经验,而且还告诉给我们面对历史资源时所应持有的价值取向。

历史理解的真正对象不是事件,而是事件的“意义”。其“意义”应该涵盖哪些超越时空的方面呢?

首先是总结历史事件的经验教训。散文中有一段文字:“虎门的布防,不谓不周;清军将士不谓不勇。然而他们却失败了,败得很惨,数千忠勇无一生还,全部壮烈牺牲在了这里。”但是,“从根本上说,杀死他们的,不是英军,也不是英军的坚船利炮,而是清王朝自己。是朝廷里那些吮尽人民骨髓的昏庸的权力持有者,是那个喂养着无数蛀虫的腐朽污浊的社会渊薮和那个极不合理的社会结构。”每一个历史事件都是一面镜子。鸦片战争这面“镜子”映照出的是清王朝社会制度的黑暗腐朽,朝廷官员的奢迷腐败,国力必然羸弱。于是,只有毁败衰亡的命运悲剧。这是历史之必然。当我们回想中华民族这次永远的泣血之痛时,我们才能明白什么叫做“今是而昨非”。经过30年的可歌可泣的伟大凝聚,中国人民站起来了;同样又经过30年可歌可泣的伟大凝聚,中国人民走向了繁荣富强,赢得了全世界的惊叹与尊敬。“换了人间”,是否定不了的历史真实。一个近14亿人口的国家生存不易,而赢得和维持她的尊严则更难。

创造和利用好一切良好的机遇,把自己的事情做得更好,变得更强大,为人类做出新的贡献,就是我们回望历史,启示现实和未来的目的。

再有,思考历史事件的启示意义时,还不能忘记在“镜子”中认识自己的影像。中华民族历经五千年,遭受无数的灾难,屡遭侵略,却总能劫后重生,生生不息绵延至今,尤其在最近30年里还能在复兴中重现青春活力,真的见证了恩格斯的话:“没有哪一次巨大的历史灾难,不是以历史的进步为补偿的。”当我们从这一精神层面去回望历史时,我们就能感悟:苦难是我们民族最宝贵的“财富”,它带给我们一种民族精神和人生态度,那是我们民族的自我意识与自我认同,是我们民族的集体人格。毫无疑问,中国传统文化融进了我们过往的岁月中,使我们做到了最难的事:认识自我——并从历史的重量中获得了挫折历练后的豁然和达观、坚强和自信。海明威的名言:“人可以被毁灭,却不可以被战胜”,也适合中华民族,因为她大写了最难写的“人”字。

历史观决定了作家在这篇散文中的价值取向,决定了他在铭鉴历史时充盈着的使命感和自豪感。散文结尾,作家描写了海边一道彩虹般的风景线。“海潮退去了,岸边走来一群捡拾贝壳的少男少女。他们嬉笑,他们追逐,他们不时地弯腰拾起一枚枚喜悦,或者扬手放飞心中的满足……”我们从中读出了作家心中的一个悖论:我们奋争的终极目的就是为了孩子们不再经历我们遭受过的灾难;但又多么希冀他们不要忘记历史的灾难啊!前事不忘,后事之师。在后来人身上理应有我们民族精神的传承的脉络。

作家的忧虑不是多余的。在德育整体性缺失的当下,历史有被淡忘的倾向。比如,中学的历史课,课内变异成了应试教学;课外被“戏说”、“歪说”、“野说”成娱乐素材。这对青少年进行爱国主义精神是有害的。无怪历史学家大声疾呼:中学历史课堂不能“失守”!要发起一场“保卫战”!因为历史课对学生培养正确价值观太重要了,它可以使学生懂得中华民族的历史文化传统,懂得爱自己的祖国。从这个意义上说,《海边,望着浪花》为教育教学界所看重绝非偶然。它提醒人们:只有记住昨天的苦难,才能更好地拥抱和谐美好的明天。

这篇散文弥散着作家的理性与情感的智慧,呈现出他的理性和充满诗意的艺术风格特点。诗人将“意象”的诗性移植到散文中,是散文写作成功的关键。作家把“石堡”、“岸炮”、“销烟池”、“雕像”、“炮台”、“花”、“草”、“海潮”、“贝壳”等物象都作为他的哲思与情感抒发的载体,并通过他的艺术想象力,都化为了他的心象。自然,在意象原则与方法的运用中,拟人、比喻等修辞方法都为散文创造了“意象美”和“意境美”。

但愿这样的散文多起来。

——文载《中国建材报》《检察日报》

作者简介

孙武臣,笔名吾忱、午晨。河北景县人。中共党员。1962年毕业于北京师范学院中文系。任中学语文教师18年。1980年调入《文艺报》,历任文学评论部编辑、副主任、主任,副编审、编审。1995年调鲁迅文学院任副院长。享受政府特殊津贴。1960年开始发表作品。1985年加入中国作家协会。著有专著《长篇小说发展论》,评论集《文学经纬论》,长篇论文《新时期小说思潮与流派》《现代主义在中国》《创作主体论》《散文散论》等,共发表150万字的理论批评文章。曾获中国当代文学研究会第三届研究优秀成果奖,并获20余家报刊散文杂文征文奖。

(来源:海峡文学微信公众号)