我家书房两组高大的书架里排满了书,其中一本64开本的《中学生手册》始终放在核心位置。她是四十年前,我和父亲一起赶集卖煤泥时买的书。四十年过去了,凛冽的寒风中父子俩一同看书的场景还时不时地在眼前浮现,就像一幅定格的永不褪色的图画……

作者与父亲的合影。

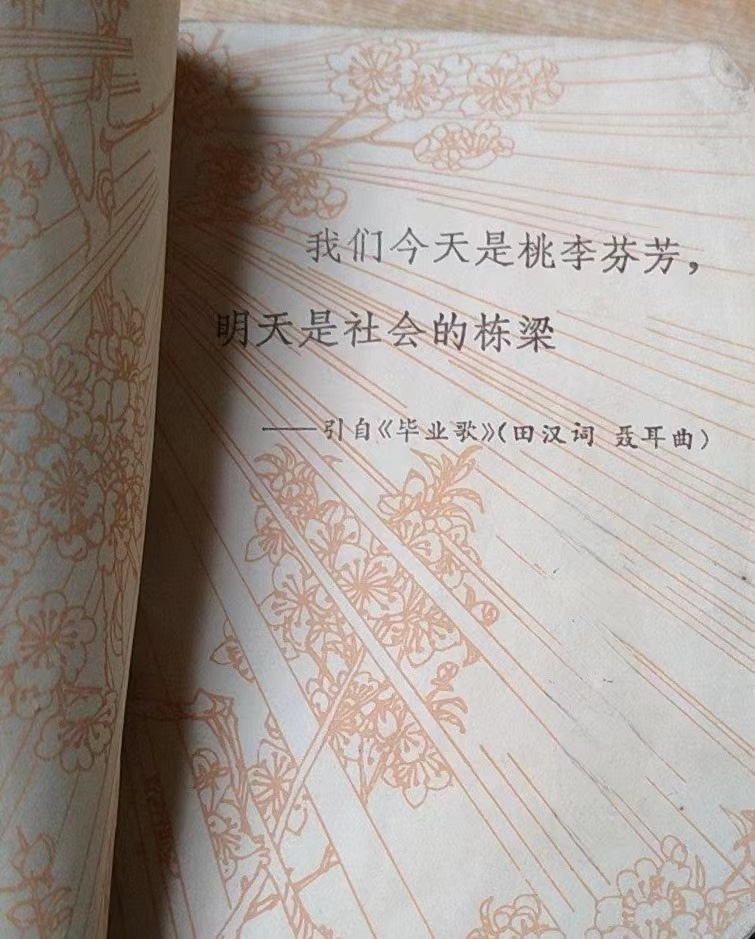

冀东平原不太宽阔的柏油路上,正在读初二的我和49岁的父亲赶着马车,运载着父亲从洗煤厂排水沟底挖来的近两吨重的煤泥冻块,摸黑走夜路八个多小时,终于在天亮时,来到了离家近60华里的倴城。“日出唤醒清晨,大地光彩重生”,我们在前行的马车上迎来了1983年的元旦。倴城是县城,她的早晨就人来人往、热闹非凡。我们好不容易穿过了市中心,来到集市南半部一处高岗下坡的空地上停好车后,开始吃早饭,早饭非常简单,就是从家里带来的几块火烧。尽管天寒地冻,不一会卖煤的车辆还是来了不少,赶集的人也多了起来。父亲一看卖家太多,赶紧高声叫卖。没我什么事情了,我就去新华书店看书。书店里的书真多,我看中了一本《中学生手册》,定价0.90元,心里痒痒,决定找父亲要钱买。到了父亲跟前一看,煤泥还一点没卖出去呢,我就没好意思吱声。过了约半小时,父亲卖了一麻袋煤泥,收款2.80元。我和父亲说想买本书。父亲知道我参加县、地区作文竞赛获奖,但是数学、物理成绩下降,非常担心过多的课外书耽误我学习,所以一边掏钱一边问:“那本书对学好数理化有帮助吗?”我说:“有帮助。那是一本小百科,数理化、史地生,语文外语哪门课都有。我三姐也能看,将来我弟弟上初中了也能看”。父亲一听是本好书,立即给了我九角钱,我兴高采烈地一路小跑把书买了回来。我把书递给父亲看,父亲摘下手套,又在棉衣上反复擦了几下手,才用双手将书接过去,他左手拿着书,用右手翻开了书皮,父亲不识字,他指着彩色扉页上的几行字,让我念给他听。我指着字,一字字地念起来:“我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁--引自《毕业歌》(田汉词 聂耳曲)”,我是读给父亲听的,实际上咋感觉是读给自己听的呢?父亲问我,知道这些话啥意思吗?我没有立即回答,低着头翻开了下一页,将《出版说明》的最后一段文字念出声:“祝愿广大中学生好好学习,争取成为建设社会主义祖国的优秀人才。”我抬头看了一眼父亲,他的眼睛里竟然有泪光,多少年来,父亲对我们的期望,和付出的血汗一样多。他多么希望我能像我二姐一样考上大学,成为有用之才啊。这些文字代表了父亲的心声,激起我对未来产生无限美好的憧憬和向往,也成了改变我人生命运和走向的导语……

拍摄自《中学生手册》。

学习离不开记忆,那时候,我们许多同学在全面理解课文内容的基础上,常将一些需要记的内容抄录在小笔记本上,带在身边随时翻阅背诵。《中学生手册》就是根据这种实际需要,并为节省学生们的时间而编写的一本袖珍工具书。她与学生们自己抄录的内容相比,要更全面、更系统、更正确一些。手册主要包括中学语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史、英语这八门功课中必须记忆并掌握的一些内容,例如语文词语解释、数理计算公式、化学反应方程式、重要历史事件、地质地貌及河流湖泊、英语单词和词组等。附录附表中的内容可供经常查阅。各部分内容先后次序的安排以各年级所用教材的顺序基本一致。因此,手册对于初、高中各年级学生均适合,不但在考前复习时需要,就是在平时学习中也是有用的。在这本《中学生手册》的滋养和陪伴下,我重燃斗志,逐渐成了班里的“百科全书”,中考考上了县一中。1989年,我考上了大学后,把这本手册给了弟弟。1994年,弟弟考上大学后,将这本手册还给了我。近30年来,这本手册一直陪伴着我在北戴河海滨工作生活。在儿子成长的过程中,我时不时地给他讲《中学生手册》上的一些常识,儿子上中学后,也经常通过这本手册学习各科知识。

拍摄自《中学生手册》。

为了给新书腾地方,好多书我看完后有的送给了亲戚的孩子,有的当旧书给卖了。但这本可谓良师益友的《中学生手册》,我却始终珍藏着……因为这本书凝聚着父亲的血汗和对我的殷切期望,凝聚着我对父亲艰苦创业、诗书继世精神的崇高敬意,见证了我笃行不怠的奋斗经历,也将承载着我对父亲深深的怀念……

《中学生手册》,感谢您陪伴我们成长。

换一换

换一换