英国作家弗兰西斯·培根曾说:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩,凡有所学,皆成性格。”这里的“凡有所学,皆成性格。”指的是凡是能够钻研一门学问的人,都能够完善一个人的习性性格,养成良好的品性。

钻研学问最简单的方式莫过于读书,我热爱自己的数学教师职业,因此我读的书往往与数学有关,尤其喜爱与数学史有关的书籍。从卡尔所著的《数学史》到李文林教授的《数学史概论》,再到孙四周老师的《思维的起源》,这些书结合了数学家的故事和数学的发生发展过程,指出思维发展逻辑中蕴含着的数学思想。这些书令我更好地了解数学知识的发生发展过程及内在联系和他们的应用价值,也令我深刻体会到培养学生的数学逻辑需要通过数学思想的引导。

今天我要谈的是米卡埃尔洛奈所著的《万物皆数》,与前面提到的几本书相比,它既讲述了跨越千年的数学之旅,还揭示了数学之美的核心——将复杂的研究对象与简洁的表达式之间建立引人入胜的联系。作者用讲故事的方式配合活泼生动的语言将数学的发展历程娓娓道来,引人入胜。我想,如果我的数学课能像这位作者激发读者兴趣一样,激发学生对数学的学习兴趣,那么教学便可事半功倍了。怀着这样的期待,我兴致勃勃读完了这本书。

在本书的开始,作者提到数学使人“谈虎色变”,这一点我相信许多数学老师都深有体会。生活中但凡知道了我是数学老师的陌生人,十有八九都要说一句“我以前读书的时候最害怕读数学”。但作者在自由集市摆数学摊位,在一些莫名其妙的地方“搞数学”,通过娱乐的方式让不知情的群众充分享受到数学的乐趣。他用实际行动践行了本书的主旨——数学既可以令人心生畏惧、亦可以令人心驰神往。

寻找数学是迷人而永无止境的过程。

《万物皆数》的第一章标题是“不自觉的数学家”,这里的“不自觉”我觉得更可以理解为“情不自禁”。作者从原始人陶器“7种腰线”中凸显的数学之美追述其美的源头来自数学的垂直与对称、多重对称性与排列组合,再带着对数学之美的领悟观察身边的建筑、服饰、地铁走廊的墙壁,从而改变自己看世界的眼光。这恰好体现了课程标准中培养学生“三会”——会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界。如何运用数学之美引人喜爱便成为了一种重要的价值,因为“喜欢”才会情不自禁地想要了解、自觉地进行思考。

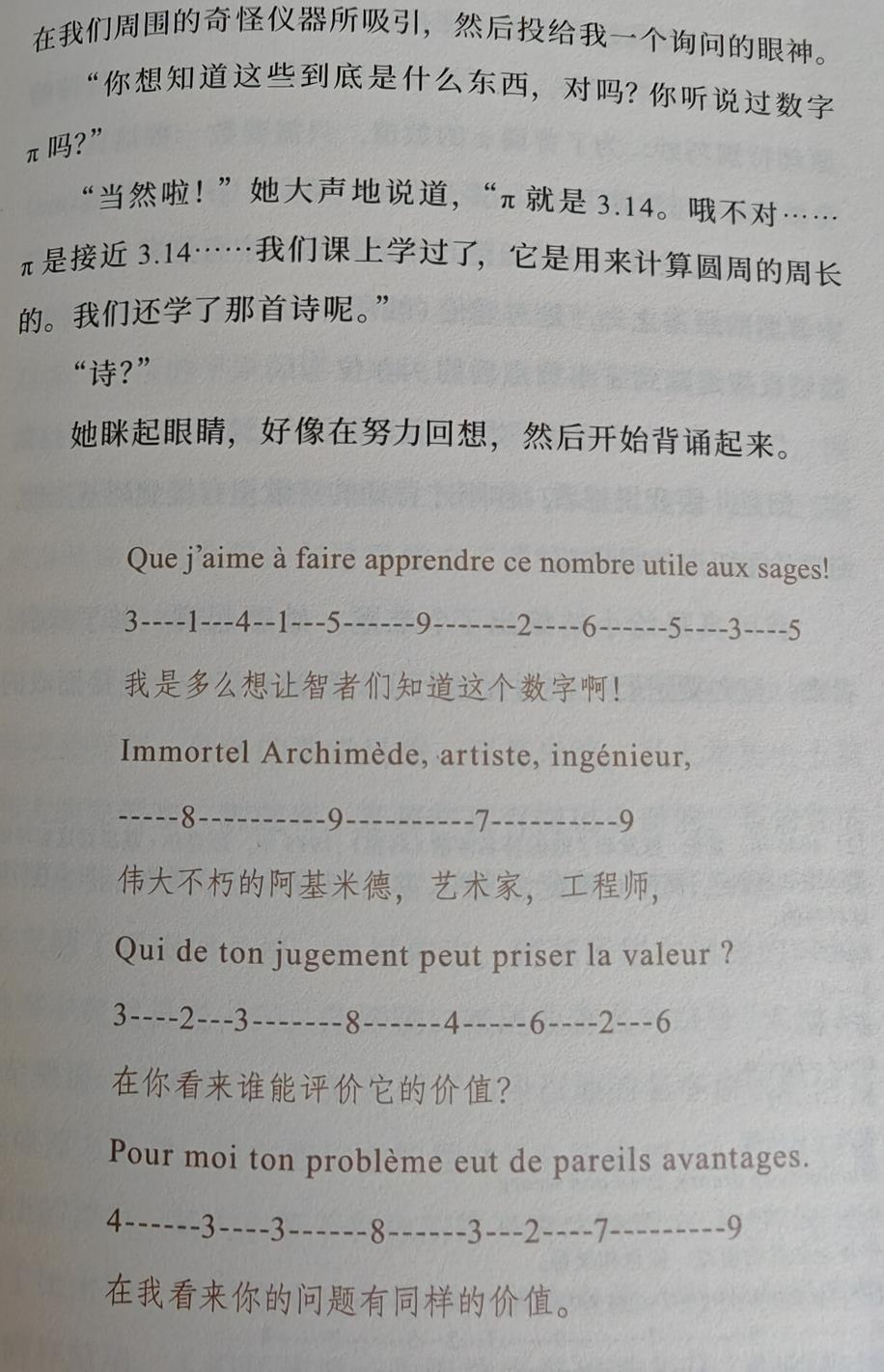

第六章的标题是“从π到坏”,译者孙佳雯老师十分贴心地备注这里的“坏”是作者的谐音游戏,原来在这节故事中竟然有小女孩将π的小数点位数结合自己的语言编成了一首诗。

《万物皆数》第91页

本书前几章按照时间顺序,从牧羊人到古巴比伦学者阐述了数字的诞生、从时代性的问题——土地测量、建筑、国土整治中谈到几何的产生。从第五章开始直到最后两章主要讲述了不同时代数学家的故事,以时间为线博古通今,处处体现数学之美。这些数学家是时代的巨人,巨人的陨落标志着时代的结束,巨人的诞生亦将开启下一个时代,历史在无数学者的传承和创新中不断前进。

读完《万物皆数》我意犹未尽,本书不仅使我体会到了培根所说的数学思想的周密、数学道理的深刻、逻辑的辩证……还让我体会到教有教法,学无定法,世上本来就没有一成不变的学习方式,求知求学的路上,凡是走过都会留痕。我对这些书的作者心怀感恩,在前进的道路上,它们的陪伴犹如黑夜中的月光照亮前路,等回头看时,正应验了那句——“凡有所学,皆成性格”。

换一换

换一换