精华热点

精华热点

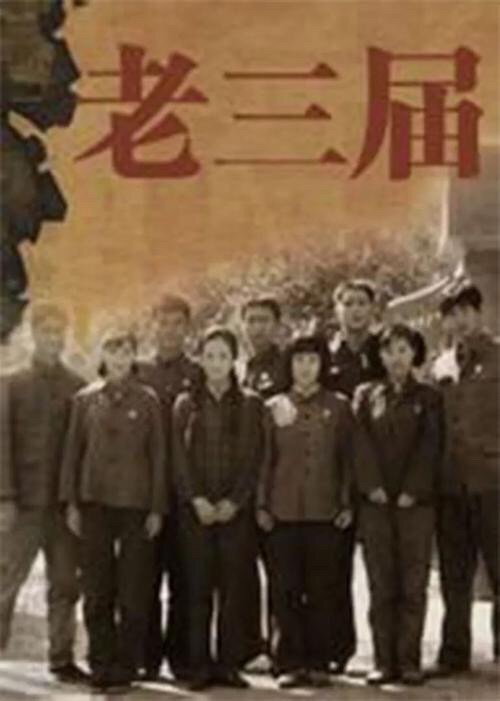

“共和国长子”

——一代知青人

谨以此文纪念上山下乡五十五周年

(1968年—2023年)

文/老革

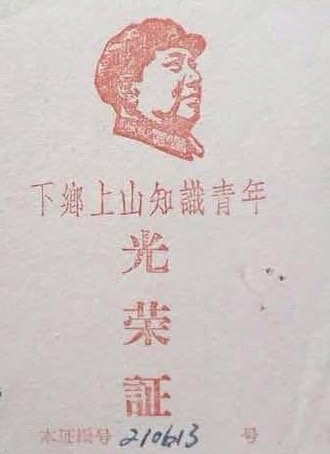

“知青、老三届”这两个名词是文化大革命期间产生的。“知青”的全称叫做“知识青年”,“知识青年”与“老三届”这两个名词对于现在的年轻人来说很是陌生。其实,知识青年就是对特定时期、特定人群,赋予的历史名词。

那么什么叫“老三届”呢?老三届是指1966、1967、1968年共三届初、高中毕业生。

当年,在中学的初、高中学生,因文革造成在学校的堆积,到1968年出现了古今中外绝无仅有的六届中学生同年毕业的奇景,同时,也造成了巨大的就业危机。

因此,这些“老三届”离校后基本上都下乡插队当了知青。当时,国家为加强对知青管理,将此前以农场(含兵团)模式为主的上山下乡,改变为以插队的知青点、集体户模式为主。

那么什么人可称为知识青年呢?就是说当年的青年人只有上山下乡插队才有资格称为“知识青年”。反之,没下乡的青年人在城里亦称作“待业青年”。

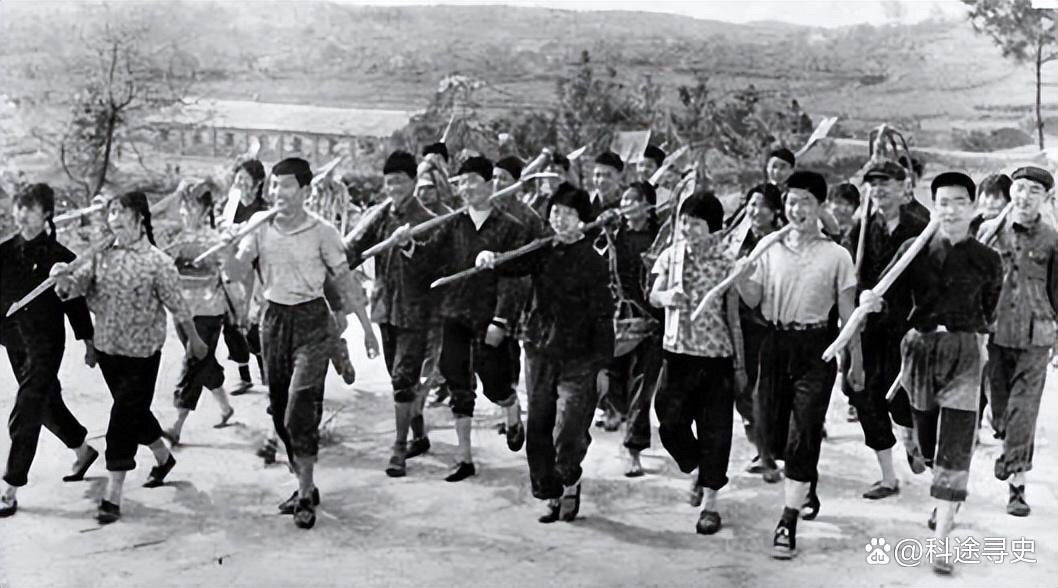

当年的上山下乡运动也是文化大革命期间的一项重要政治运动,旨在通过将城市青年派往农村,推进农业生产和农村建设。

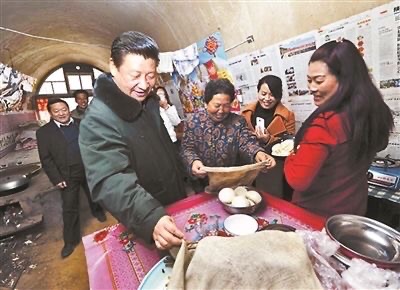

这些五零后的知青在下乡后,远离家乡、远离父母及兄弟姐妹。他们在下乡插队期间,和当地农民干一样的体力活、同工同酬。尤其是女知青身体瘦弱,体力不佳,但也和社员、男知青们一样,每天日出而做日落而息,干着繁重的、正常人难以承受地体力劳动。

从1968年开始,当第一批知识青年上山下乡插队来到农村“接受贫下中农再教育”。当地农村基层干部疏于对他们管理,加上知青年龄都还很小,没有独立生活经验,遇到方方面面的困难,都需要自己承担,自己解决,这给刚刚离开父母的孩子来说,造成很深地心理压力。

俗话说得好:民以食为天。下乡头一关就是要学会做饭。知青们在家时都没做过饭,尤其是农村的大锅饭。所以,开始做饭时,由于掌握不好火侯,经常做夹生饭。因此,大多数知青都落下了胃痛的病根儿。

要说最艰苦的还是笔者下乡的地方。当年,我们集体户知青所住的宿舍,是社员帮助修建的土坯房。房子盖好后,由于年龄小,不懂得生活、不会生活,所以没有对房屋内部进行修缮。进入冬季后,导致房屋四面漏风,并上有厚厚的冰霜,室内温度每天达到零度以下。每当清晨起来洗完脸,把湿毛巾搭在绳子上,不大功夫,毛巾就被冻成一个冰坨。

白天在屋里必须穿棉衣、棉裤、棉鞋。每天晚上睡觉时,除感觉火炕稍微有点儿热乎气外,屋内始终是冷冰冰的,把棉衣棉裤都压在身上,还要戴顶棉帽子才能入睡。早上起来,棉帽子四周都是冰霜。

就是在这样恶劣的环境条件下,我们集体户的知青,艰难地度过一个又一个春夏秋冬。

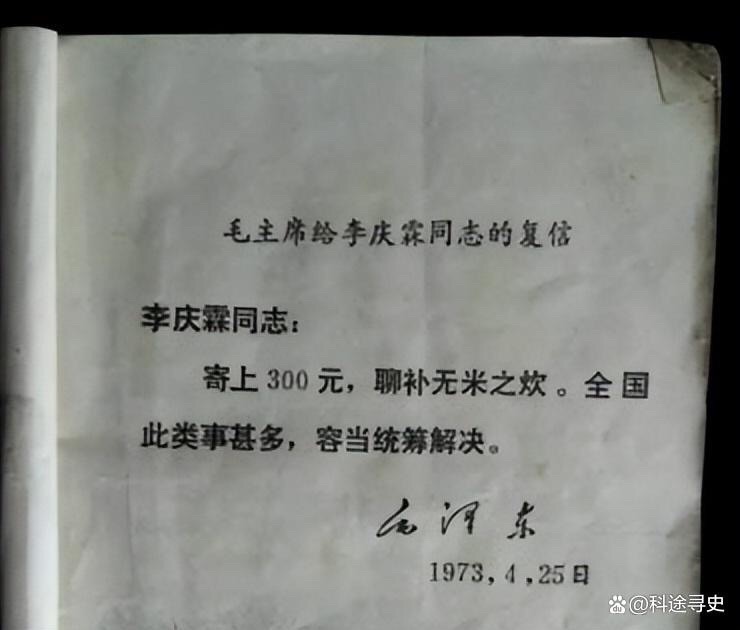

还有的知青插队到偏远山区,条件更是艰苦。生产队的社员年年吃“返销粮”,由于劳作一天的分值才几分钱,每到年末,知青都要和家里要钱买口粮。这样一来,给各自的知青家庭带来严重的经济负担。当年的“李庆林”事件就是个典型的例子。

当年的知识青年上山下乡运动,是所有知青人在人生中,所经历过地最痛苦地磨难。

据后来官方统计,在上山下乡运动期间,死亡的知青人数约为5万人。其中,有些是因为意外事故或疾病导致的,但也有很多是因为生产条件和生活环境的恶劣导致的。例如,由于缺乏基本的卫生设施和医疗条件,许多知青患上了各种疾病,甚至因此丧命。

2008年末,由黑龙江农垦局在佳木斯郊区,修建一座“知青精神病医院”,把生产建设兵团患有精神疾病的知青近300人左右,送进知青精神病医院进行治疗疗养。

笔者曾经看过介绍这所知青精神病院的有关视频。在视频里面看到患有精神疾病的男女知青,各个步履蹒跚、老态龙钟、目光呆滞。据视频中报道,这里的绝大多数知青,在兵团期间由于各种原因患上精神疾病后,一直没有回过自己的故乡。还有个别的知青,回到家后,精神疾病又复发,由家人送到佳木斯市“知青精神病医院”进行治疗。

当看到视频里面患有精神疾病的知青,笔者心情相当沉重,眼睛开始模糊了。当年,生龙活虎的男女知青,现在沦落成精神病人,令人唏嘘不已。

值得庆幸的是,这些知青患者的医疗费用全部由黑龙江农垦局支付,并设有专人护理,让精神病知青患者有一个安稳的家。

当年,知识青年上山下乡,是特殊的历史为一代青年人提供的一条特殊的道路。在这条道路上,有宝贵青春的荒废,有美好理想地破灭,有生活信心地动摇,更有一代知青地奋斗业绩。

有人说过:“‘知青精神’是知青一代人用青春、热血、汗水甚至生命创造的精神,集中反映了知青的世界观、人生观、价值观,主要表现为为国分忧的民族精神、艰苦奋斗的创业精神、无私奉献的主人翁精神、执着进取的时代精神”!

我们说,这样评价一代知青人一点儿都不为过。

可以说,当年的“老三届”知青们,为国家做出的贡献是不可否定的,是不能用金钱来衡量的。在国家最艰难的岁月,是知青这代人用他们的汗水、身躯、乃至生命,无怨无悔地托起“共和国大厦”!

较之后来的知识青年,他们更多一些,是对人生艰辛的感悟,更多具有吃苦耐劳的品格。“知青”二字已不再是单纯字面上的含义,而是那段特殊年代与特殊经历赋予他们的一种“资格”!

从上个世纪的1970年开始,国民经济开始复苏并持续发展,国营及集体企业急需大量人力。也就是从这一年开始,下乡插队的知青按下乡时间长短被招工返城,并充实到各个企业里,摆脱了当时企业人力短缺的困境。

据后来资料记载,从1968年至1978年10年间,知青下乡总人数高达1700多万。

轰轰烈烈地知识青年上山下乡运动,历经十载,终于在1978年末结束。

也就是从这一年开始,在校的初高中毕业生走上正轨。

至此,“知识青年”这个代名词,在中国大地上彻底消失!

当年知识青年上山下乡是祖国的需要;知识青年抽调回城参加建设还是祖国的需要。对于这一点,知识青年义无反顾听从祖国地召唤!

那个年代的知青人返城后,一切听从组织上的安排,他们从不计较个人得失。在各自的工作岗位上,用知青精神,砥砺前行,努力做好自己的本职工作。

从中央到地方政府,再到各个厂矿基层,都有老知青人的身影,他们已然成为国家的栋梁。

这代知青人用他们不屈不挠的身躯,投入到改革开放之中,再一次托起“共和国大厦”!

有句老话说得特别好:“前人栽树后人乘凉”,用来比喻当年的知青人对国家所做出的贡献,就是对“知青精神”予以肯定。

曾经的“老知青、老三届”,他们是随着共和国一起长大的。要说最苦、经历世间磨难最多的还属他们这代人。

从小,他们亲身经历了1958年大跃进、人民公社;1962年,在长身体的时候,他们又经历了三年自然灾害,过着食不果腹的日子;进学校读书的1966年又赶上文化大革命; 1968年初中毕业想参加工作,又响应祖国号召上山下乡插队当知青;1970年抽调回城在企业当工人;1980年结婚生子,又响应国家政策,一对夫妻一个孩儿;本打算在工厂上班干到退休,1990年又赶上市场经济冲击,企业倒闭、工人下岗、买断工龄,自谋职业。

1968年初中毕业想参加工作,又响应祖国号召上山下乡插队当知青;1970年抽调回城在企业当工人;1980年结婚生子,又响应国家政策,一对夫妻一个孩儿;本打算在工厂上班干到退休,1990年又赶上市场经济冲击,企业倒闭、工人下岗、买断工龄,自谋职业。

有人发牢骚说,老天爷真的是太不公平了,偏偏祸祸在苦难中成长且对国家有特殊贡献的一代知青人。我想,这就是知青一代人的天命,天命是谁也改变不了的,也是不可抗拒的。

随着岁月地流逝,当年的知青人都已过花甲、古稀之年。曾经知青的辉煌已不在,他们已然成为历史。一代知青人老了,确实是老了。

这些老知青退休后,部分退休金待遇相当低,大多数人的退休金额在2000元至3000元左右,一旦生病住院,就要面临倾家荡产的风险。

当年,知青这代人对国家作出的贡献,和今天所享受的退休金待遇显然不成正比,这让有些知青人感到心里不平衡。

随着时代地进步、社会地发展。我们相信,知青这代人所做出的贡献,共和国不会忘记!人民不会忘记!

有句话说得特别好:“不让英雄流血又流泪”。曾经的知青一代人,虽说不上是英雄,但他们年轻时为祖国做出的贡献是有目共睹、不言而喻。

现在国家富强了,人民的生活水平提高了,祖国不应忘记当年的知青们,是时候该考虑知青这代人的待遇问题了。

呼吁国家制定政策的有关部门,对于老知青这代人给个说法,不再让他们当年流血、流汗,现在又流泪。真对他们退休金偏低的状况适当给予补贴,让这些“共和国长子”——一代知青人安心、舒心地度过晚年的幸福生活 。

作者、编辑、制作:一代知青人 老革

作者、编辑、制作:一代知青人 老革

写于2023年8月

写于2023年8月

【作者简介】:

张文革(笔名老革)、老三届知青。

现为:长春市朝阳区作家协会会员、长春作家协会会员、吉林省科普作家协会会员。

虽到古稀之年,仍酷爱文学,笔耕不辍。

喜欢写小说、散文、回忆录等体裁,作品散见于文学报刊及网络平台。

写作宗旨:在文字里寻找快乐,在快乐中安度晚年!

愿广交各界更多的知青朋友,联系电话:13596428965(微信同步)、张文革。