写序大都请名家名人代言,这倒不一定希图“书以人传”,而是因为名家名人作序,一般读者更相信更重视,当然也更有益于写书的作者。可是,我只是一名普通的文学爱好者,大概因为我与本书的作者郑亚水先生都喜爱文学的缘故吧,他让我写序,不免忐忑与犹豫。作为写书作者的文友好友,加上本书名是我的家乡,再者十年前我一直使用的微信号“太武凡木”,思量再三,硬着头皮,答应下来,权当写上几句感想,不能称其为序。郑亚水同志是一位非常勤奋自勉的农村干部。他早年当过团干,后长期在基层乡镇任职,后调县区机关单位任主官。亚水兄一贯忠诚于党,爱岗敬业,是一位具有敏锐观察能力的人;精于归纳和提练的人;手勤、嘴勤、脚勤、勤奋务实的人;能够深入分析思考的人。公务之余,亚水兄坚持学习,勤于实践,善于总结,把读书写作当成一种日课,成为一种习惯,每有所思,便下笔成文,速度惊人。近年来他的大作好文在全国、省、市各级报刊多有刊载,时常也在征文中获奖。这部书大都文章是他近年来所看、所闻、所思的部分成果,作为好友替他高兴,也很佩服。几十年来,亚水兄在多个岗位工作与历练,其中甘苦,自有体味。他写的文章并没有讲什么“大道理”,讲得都是一些“小经验”,则确是可亲可信、可读可用的,这些引古论今的话语,都是有感而发,因事而作,言之有物的,作为老朋友,这是我所能够了解的。他热爱读书,更热爱现实。

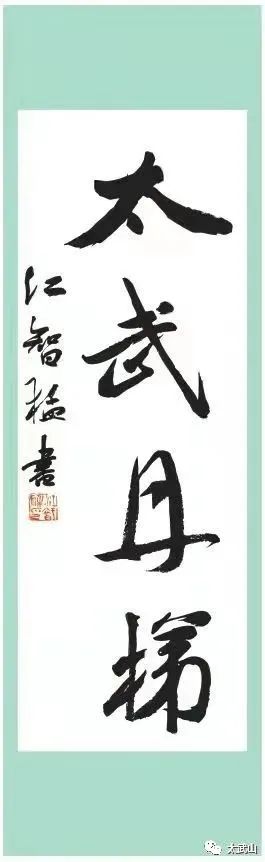

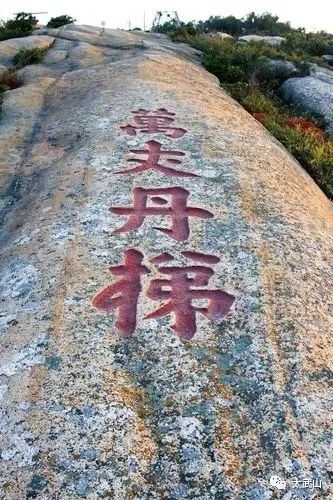

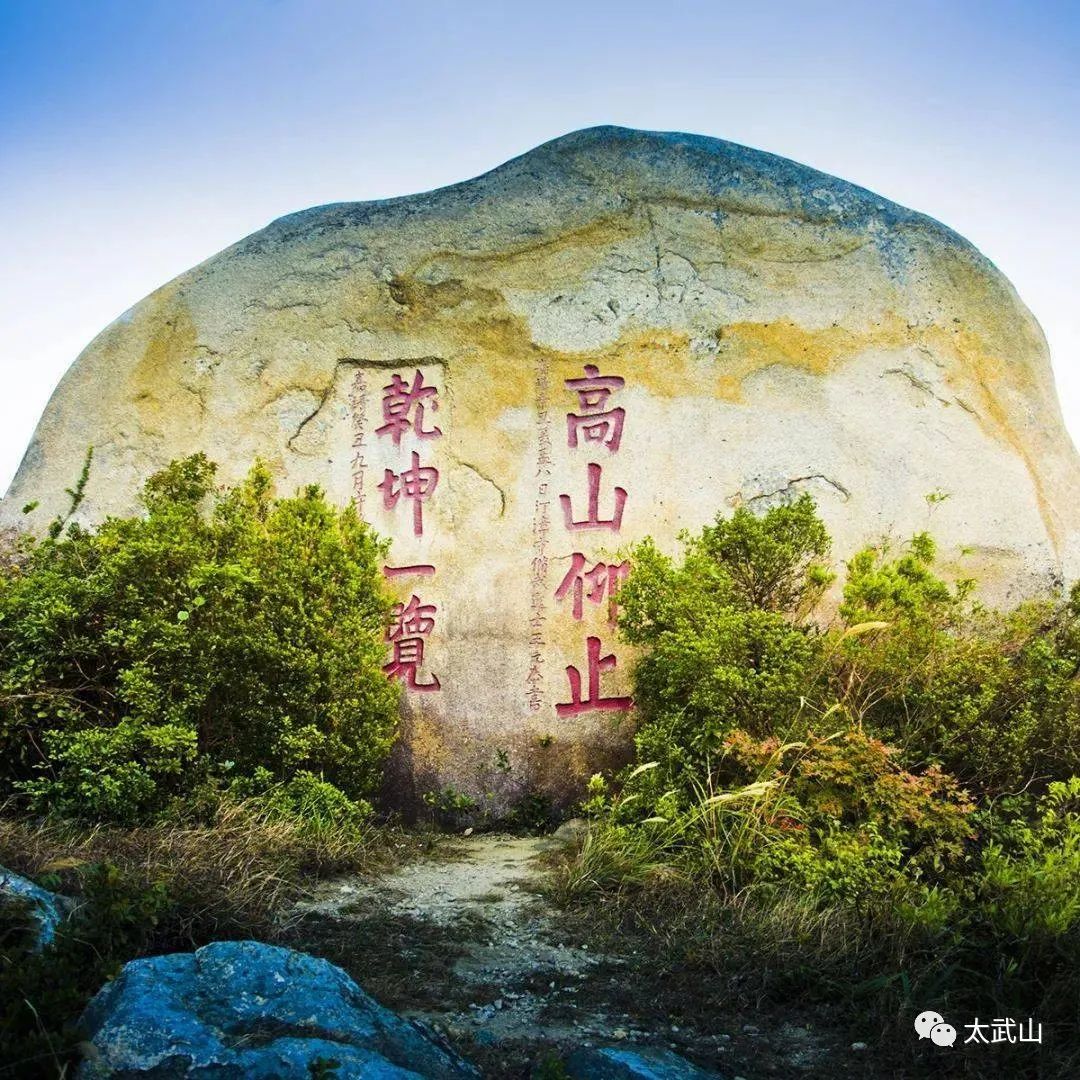

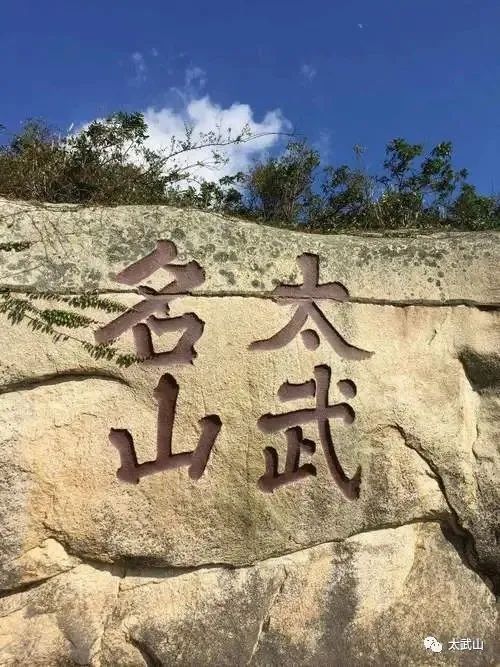

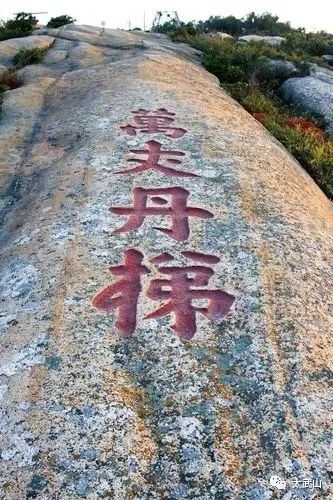

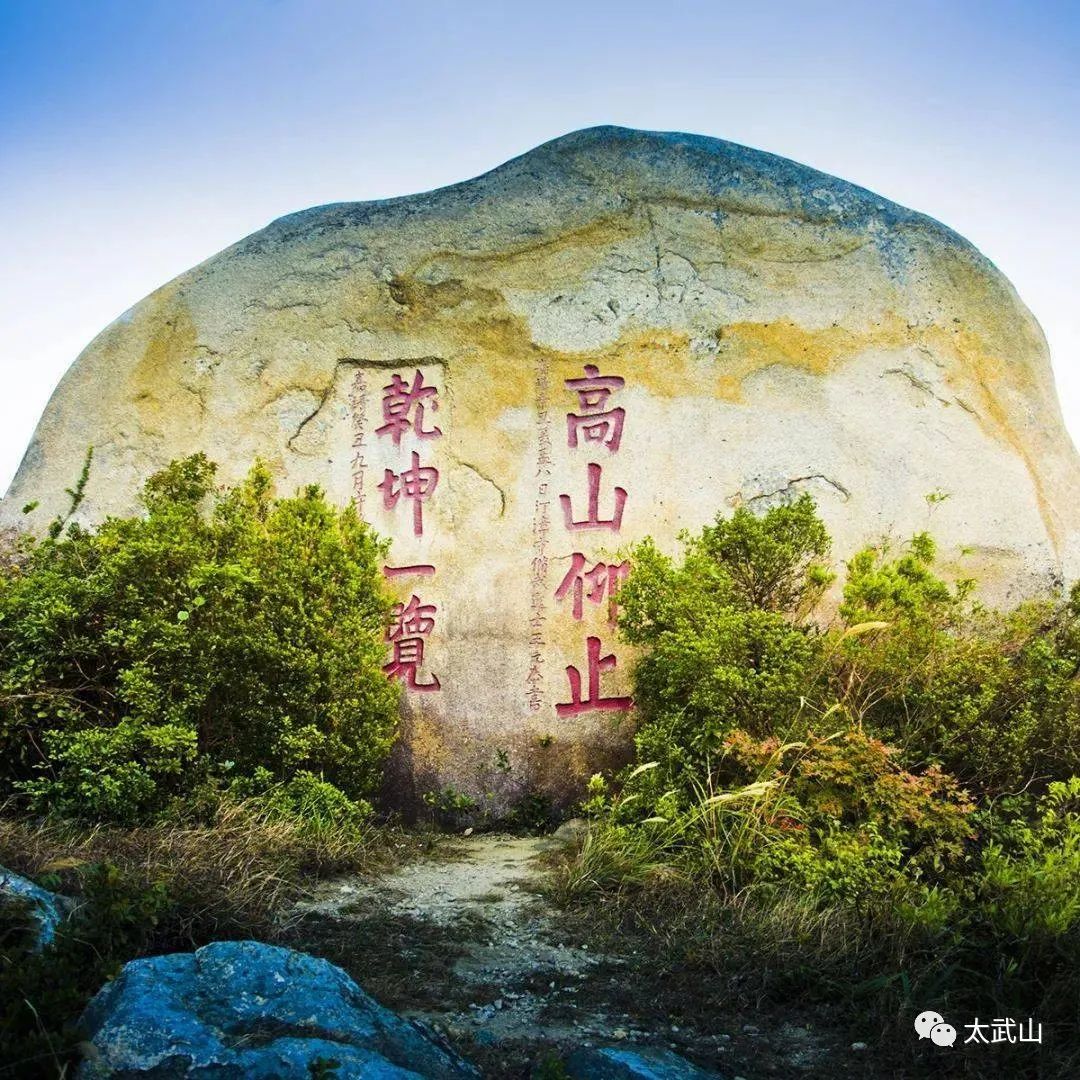

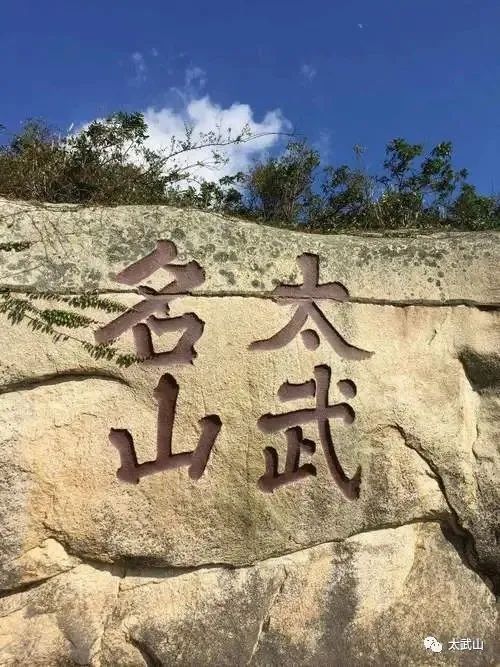

读着《太武丹梯》这部书稿,我不禁想起许多与此书的书名《太武丹梯》有关的故事与感情。要说说南太武丹梯,这里是我的故乡,也是闽南人的母亲山,时时铭刻着剪不断的屡屡悠悠的家乡情思。南太武丹梯雄踞漳州最东部,濒临台湾海峡,毗邻厦门,东与金门北太武为“姐妹山”,西北紧靠九龙江平原,一水清流,列峰秀丽,山高千仞,峰峦叠嶂,素有“闽山第一峰”之美称。《厦门志》卷二载:“太武山,一名太姥山,图经上太武夫人坛前记谓:闽中未有生人时,夫人拓土以居,因以名”。据《福建史稿》在《远古时代的传说》一节中称:“漳浦县北有太武丹梯,上有太武夫人庙”。该书认为,在尚无文字记载以前,福建在远古时代的传说只有两个:一是关于“太武夫人”的传说,其部落活动于闽南太武丹梯地区;二是关于“武夷君”的传说,其部落活动于闽北武夷山地区。“武夷君”是男生,显然是“父系社会”时期的一位部落酋长,其年代大大晚于“母系社会”时期的“太武夫人”。由此可见,“太武夫人”是福建有史以来最早的人类始祖母,其历史地位当在全闽首屈一指。太武夫人的传说丰富了人们对自身来源的追溯,在一个个传奇故事背后更是人生的思考,这里堪称人类文明的发祥地。

太武山景观奇特,古迹荟萃,拥有大量而丰富的景观文化、奇石文化、海丝文化、战地文化、红色文化、农耕文化、神话传说、寺庙文化和石刻文化。明未诗人张士楷赞道:“闽天不长闽海长,狂澜直欲翻闽漳。诸山迤逦障不住,太姥屹立成堤防。”置身太武之巅,四海尽收眼底,令人流连忘返。 昔日漳州籍海外侨胞远涉南洋,告别闽南故土,最后从视线中消失的是南太武山,他们心目中,南太武丹梯是故土“唐山”的象征,祖国的代名词,是海内外游子寄托家园感和归属感的“圣地”。

郑亚水同志是一个注重现身说法的人。他相信事实胜于雄辩,相信真理都是朴实的,因为真理源自生动的实践。因而他从来不把自己的观点强加于人,也不希望别人勉强接受自己观点。比如《太武丹梯》这部书中,所收文章都是亚水兄结合自己的经历与人生交心,是从实践中得来的经验之谈。更是他几十年来的人生体悟、生活碰撞、社会感应的总结与提炼,是他在深思熟虑基础上产生的经验体会著文成册,这些文章是他可以说“我手写我口,我手写我心”的精品佳作。《太武丹梯》一书的文章,我觉得其内容已跳出传统的蕃离和衣钵,有新视野、新思维、新观点,最重要是作者在吸收消化传统文化中的儒释道及杂家等的基础上,充分挖掘本土民间社会和人文资料和信息,审视融合流传于民间百姓生活中的典故、传说、谚语、俚词、俗语与见闻,采用记述性散文或杂文的书写笔调,以笔者长期生活过的老家、老朋友、老行当、老旧街、老建筑等为主要题材与视野,结合笔者理解、思考与观点,随笔而成。整书内容大至政治、经济、文化、道德、政风,小到黎明百姓的日常生活,包括衣食住行、民俗、民风等,抒发的是笔者对日常生活与历史变迁的感慨,对未来生活的期待。还有笔者“在回眸中盘点岁月,在回眸中审视历史,在回眸中感悟人生,在回眸中面对未来”的写作初衷。更值得一提的是书中描写了大量以反映百姓生活面貌、具有浓厚的市民气息的情节内容,连着大街小巷咱平民百姓的生活气息,注重故事性、强调生活化,情感真实真挚,表达质朴生动,更有城乡民间烟火气。这些作品,都可以概括为‘深入市民身边,取源百姓生活’,从小切口讲述时代故事,见微知著中感受时代变迁。

古城龙海,秀丽、富庶、传统且深邃,像一株繁茂的大榕树,绽放着浓绿的叶芽和清香的氧气,自古有着“海滨邹鲁、文化之邦”美誉。二十世纪六十年代闻名全国的“龙江风格”的诞生地,“万棹成集、盛极一时”的 “天子南库”月港商埠,还有漳州滨海火山国家地质公园、埭美古村、瑞竹岩、红树林湿地、紫云公园、双第农场等等一大批名胜古迹与旅游景区。千百年来,龙海人民在这片土地上繁衍生息,以从未间断的传承,孕育了一批又一批文化名人,如张燮、颜思齐、连横、许地山、舒婷等等,这些历史或现在的著名作家,以他们的优秀文学作品,深刻地影响了龙海人的精神追求和价值取向,并塑造了独领风骚、弥足珍贵的地域文化。从新时代的现实角度看,郑亚水同志的这部作品写的大都是地方性的人文故事,为我们保留了这个特定时代的生动信息:“闪烁着乐观的心酸,优美的丑陋,诡谲的幽默,愚蠢的聪明,冥顽不化的思路和困苦中的温馨……”显现着他的文化底蕴,也证明他内心那种自有的文化自信和文化自觉。这些文章纵然有其局限性与个人痕迹,是否能代表当代龙海的乡土文化水平,我很难作出中肯而正确的评论,也不是我的水平所能及的。俗语说:要想知道梨子的滋味,就得亲口尝一尝。还是请读者用自己的慧眼鉴读,以自己的慧心与作者交流吧。此时,使我想起了范仲淹的那句“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”。相信读者也会随着阅读的深入而共感之吧。如此,则读者幸甚,作者幸甚。在亚水兄的著作正式出版之前,我写下上面这些话,权且自嘲而充作序言吧。

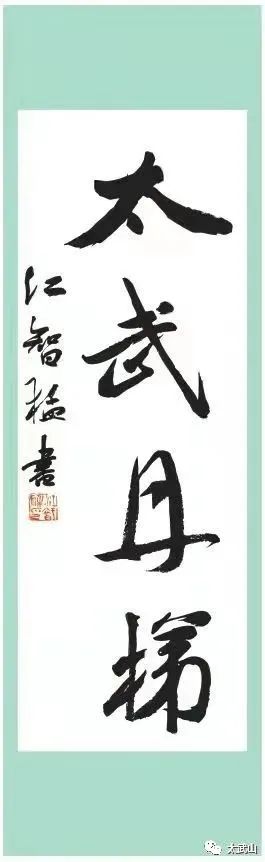

作 者:江智猛,福建省龙海人,研究员、客座教授,书法家、诗联家、民俗专家、海丝专家。先后应邀到厦门大学、闽南师范大学、嘉庚学院、厦门理工学院、古田干部学院、漳州市委党校、漳州开发区、漳州市委宣传部、万科集团等几十个高校及部门举办海丝文化、闽南文化、民俗文化、闽台文化专题讲座。

举报

精华热点

精华热点