趣话“读书台”

朱亚夫

乍看这个题目,有人也许会说,读书当在室内,怎么会称“台” 呢?其实,这里大有学问。“台”,按 《辞海》解释,是高而平的建筑物,四周洞开,设有栏栅;或作观察用,如阳台、气象台;或作眺望用,如瞭望台、烽火台;也有作游览用,如赏月台、览胜台等。但是,文人读书处称“台”的,古已有之,宋元际学者翁森所作的流传甚广的 《四时读书乐图》中云:“山光照槛水绕廊,舞雩归咏春风香”,分明便是读书台的写照。因此,明代书画家就以“四时读书乐”为题,绘成“布景设色,清雅绝尘”的《四时读书乐图》,其中春夏的读书处,就是读书台。据悉,此《四时读书乐图》曾被演变为砖刻,广泛镶嵌于江南民宅的门楼之上,成为“书香人家”一大景观。

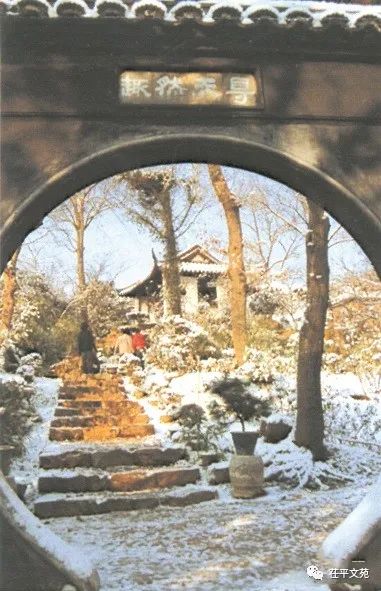

想想也是,置身读书台,绿满庭前,清风徐来,书声琅琅,不亦乐乎;或者皓月当空,流萤飞光,三五文友,吟诗作画,确是平生一大乐事。翻翻一部《中国读书大辞典》,在神州大地上,历代名人读书台留名的就有30多处。如朱买臣读书台、张衡读书台、曹植读书台、周处读书台、包拯读书台、王安石读书台、苏轼读书台、秦观读书台等。读书台多田野风光,我们且来介绍几处。最古老的要数孔子读书台,也称孔子弦歌台。它坐落于河南淮阳县城外西南隅。相传当年孔子一行游说列国,在陈国遇难,从者病,莫能兴,随从弟子绝粮七日,饥饿成病,颇多疑“道”者,而孔子却临危不惧,镇定若素,继续讲学诵诗,弹琴咏唱。现存弦歌台,三面临水,仅东西有一条羊肠小道。游客登临此台,有“厄台四面平湖水,水面平台台欲低”之感。古台四邻,夏秋间荷香袭人,满湖蒲苇,风吹摇曳,瑟瑟有声,别有一番情趣。前人有诗云:“书声隐隐月溶溶,似谱弦歌写素衷。”因此“弦歌夜夜读”为当地一大胜迹。

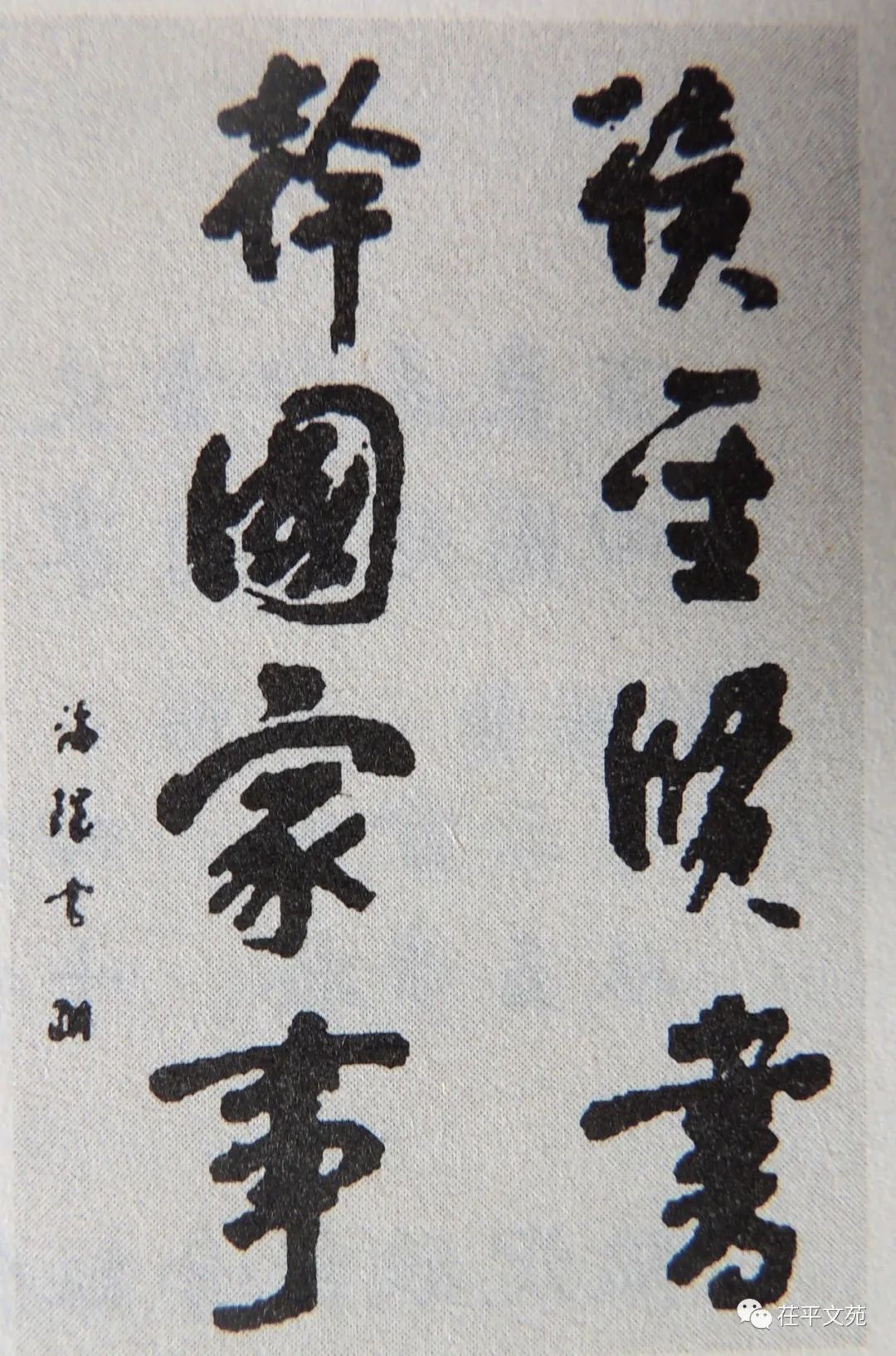

最为著名的当为江苏常熟市的虞山东南麓书台公园中的读书台。此台传为南朝梁昭明太子萧统的读书处。萧统以后成为文学家,曾编就《文选》三十卷,世称《昭明文选》,为后人所推崇。此读书台当为其奠基之处。此台后人补建为方亭,亭内正壁嵌有三方碑石,居中一方草书“读书台”三字,飘逸秀美,十分传神。亭中央有大石台一张,旁放石凳。明代吴伟业有诗赞曰:“长留千岁鹤,声远读书台。”留有“读书台”胜迹最多的则是唐代大诗人李白。一在其故乡四川江油县匡山,相传为李白年少时读书处。杜甫诗云:“匡山读书处,头白好再来。”五代诗人杜光庭游历到此,曾作《李白读书台》诗;二在四川万县市郊西山,也传有李白读书台;三在安徽宿松县城南台山上,叫“太白书台”,系李白避安史之乱至此养病的读书处。该台依山傍水,四周林木葱郁,有“十里桃源”之称。

作者简介:朱亚夫,笔名方波、紫来斋等。上海市人。历任《上海老年报》社总编助理兼副刊部主任、《军休天地》杂志社主编、《九九关爱》网站顾问团团长等。现为上海作家协会、中国散文学会会员,上海浦东新区杂文学会顾问,中华文化促进会书房文化研究中心副主任等。自1964年以来,在海内外200余家报刊上发表各类作品8000多篇,其中不少文章入选《上海杂文选》《时代领跑者》《文苑剪影》等近百部书中,著有《中华书房文化》《亚夫杂文选》《人生畅想曲》《黄昏风景线》《杂坛徜徉录》《名家斋号趣谈》等;主编《寿星列传》《三十六计新解》《中华名人书斋大观》《老年生活实用大全》(新版)等。