精华热点

精华热点

前言:“东方红,太阳升,中国出了个毛泽东,他为人民谋幸福,呼儿嗨哟,他是人民大救星……”,这首歌从1945年的延安开始传唱,跨越了无数个春秋,值毛泽东诞辰129周年纪念日之际,我们再次唱响,依然感到亲切、振奋、大气磅礴,这是一位时代伟人在百姓心中折射出的光辉,是共产党人在群众心中树立的威望。延安时期是一个奋发的年代,是一个朝气蓬勃的年代,是一个党和人民、领袖和群众同甘共苦、相濡以沫、共同创造英雄史诗的年代。那个年代,关心群众生活,密切联系群众,全心全意为人民服务,和人民打成一片,毛泽东既是首倡者,又是模范的实践者。延安期间,毛泽东为中国革命的胜利做了很多工作,除理论建设以外,还领导了抗日游击战、打退了国民党的三次反共浪潮,指挥了自力更生、丰衣足食的大生产运动……让国人和世人认识了延安,认识了共产党人。党爱人民,人民爱党,陕北高原普普通通的老百姓高唱着《东方红》《绣金匾》,高唱着“共产党毛主席天心顺,普天下的老百姓都随了红军”。也正因为与人民群众的血肉联系,才使中国共产党在小小的山沟里成就了前无古人的辉煌业绩。1946年,延安人民向毛泽东赠送了“人民救星”匾。今天,选取毛泽东两件小事,让我们再次来感受这位伟人的胸怀与柔情。

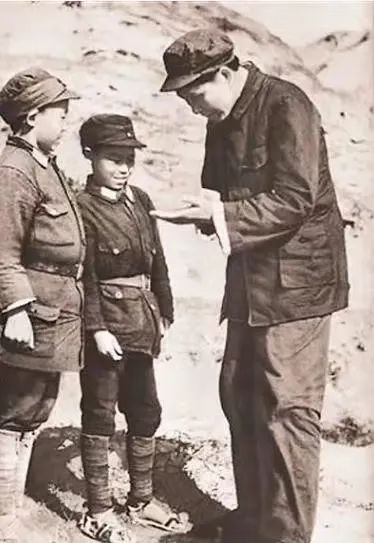

在毛泽东的一生中,摄影师用手中的照相机,记录下了他无数的精彩瞬间。这些照片背后的故事,或意义非凡,或感人有趣。其中有一张《毛泽东和两个小八路》的照片更是令人过目不忘,因为定格在镜头中的是毛泽东平易近人、与八路军小战士亲密无间的动人形象。这张照片的拍摄者是中国著名摄影家石少华。1964年,毛泽东在家中设宴招待石少华,在谈到他的摄影作品时,毛泽东说:“你为我拍的照片都很好。”他又特意指着《毛泽东和两个小八路》这张照片和另外一张《毛泽东在杨家岭与农民亲切谈话》的照片说:“这是我最喜欢的两幅。”

这张《毛泽东和两个小八路》的照片拍摄于1939年4月24日上午。这一天,毛泽东乘车到位于延安东关南门外的抗大校部。上午8点左右,当毛泽东乘坐的汽车快到抗大校部门前时,有两个小八路兴冲冲地从南河边沙滩上跑过来,想看看毛泽东。车子停下来,毛主席从车上走了下来,望着两个呆呆看着他的小鬼,微笑着停下脚步,俯下高大的身躯,和蔼地问道:“小同志,你们多大了?”刘长贵抢答:“我十四、他十五。”毛泽东又问:“你们这么小,为什么参加革命啊?”两个小八路同声回答:“为了打日本,解放全中国!”听着两个小八路的豪言壮语,毛泽东笑了。毛主席点了点头,左右端详了他们一下,又问:“你们跑来看我,你们知道我是谁吗?”“知道,您是毛主席!”两位小八路异口同声地答道。毛泽东说:“不对!我不叫毛主席,我叫毛泽东。”接着,他问:“你们读过书没有?”两个小八路摇摇头。毛主席伸出左手,用右手的食指做笔,在左手的掌心里一笔一画地把“毛泽东”几个字写了一遍,耐心地边写边教两个小八路“毛”字怎么写,“泽”字怎么写,“东”字怎么写,并问:“记住了吗?”两位小八路回答:“记住了。”毛泽东语重心长地说:“你们要好好学习,以后工作有的是你们做的。”就在毛泽东在手心比画教字的瞬间,石少华轻轻摁动了相机快门,摄下了这张珍贵的照片。这一领袖与一高一矮两个小战士亲如一家的感人场面,被永远定格。

这张照片中个子稍高的小八路安定保,当时是抗大东北干部队队长张学思的通讯员。1944年,他在跟随“东干队”的同志潜往东北敌占区,路过当时的热河省会承德附近时,被日军包围了,战斗中,“东干队”的同志有60人牺牲了,安定保从此也没有了消息。张学思后来回忆说,由于当时日军尚未投降,形势恶劣,“东干队”的同志是分批潜回东北的。而他随身带的只有马夫,安定保是与其他同志结伴同行的,至今下落不明,结果一定是凶多吉少。照片中矮个子的小八路刘长贵,1945年随“抗大”转战到了东北,在解放本溪、抚顺、沈阳等战斗中流过血、负过伤,后又跨过鸭绿江参加了抗美援朝战争。1955年,部队精简整编,刘长贵转业到海城市交通局当科长,后又调到海城丝绸厂任监察委员、设备动力科长、基建科长等。

1986年的4月中旬,时任新华社副社长、中国摄影家协会副主席的石少华来到辽宁丹东。有人告诉他,终于有了那位矮个子小八路的下落。而此时的刘长贵也接到通知说,当年拍摄那张《毛泽东和两个小八路》照片的记者来到了丹东。

在丹东的锦江宾馆,两位老人相见了。石少华说:“你这个小八路,让我找得好苦呀!”刘长贵对当年的事情还记忆犹新:“当年我这个穷小子还不知道什么叫照相机呢!”石少华说:“就在我给你们拍照后,我还听到毛主席对你们说,要好好学习,打败了日本侵略者,全国解放后,有的是工作等着你们去干哩。”“对!对!”刘长贵激动地说,眼睛里闪动着泪花,满怀深情地说:“这张照片成了我的传家宝。我一看见它,就想起延安,想起火热的革命斗争生活。”石少华激动地告诉刘长贵:“毛主席生前讲过,他最喜欢我给他拍的两幅照片,一幅就是毛泽东和小八路在一起,一幅就是毛主席和陕北农民谈话。”两位阔别了47年的老人,欢声笑语,喜庆相逢。

这张珍贵的照片今天看来都让人倍加感动,它反映的是领袖的平易近人,是领袖与八路军小战士的亲密无间。

1934年年底湘江血战后,中央红军主力损失过半。在危急时刻,毛泽东力挽狂澜,指挥主力红军避实击虚,向敌人兵力空虚的贵州开进。红军进入贵州后发现这里的穷人特别贫困,被形象地称为“干人”,因为他们的血汗已被各种苛捐杂税榨得一干二净。所以,红军所到之处,到处都是向他们求乞的“干人”。这些“干人”一个个衣不蔽体,骨瘦如柴。

在红军路过乌江南岸的剑河县时,人们看到,一位60多岁的老婆婆和她的小孙子寒冬里仍穿着补丁摞补丁的单衣,奄奄一息地倒在路旁。红军指战员们立即围了上来。此时,毛泽东从后面走来,见前面围着很多人,急忙问发生了什么事。一位红军战士答道:“老妈妈说,她家一年收的粮食全被地主抢光了,她儿子前几天也被国民党抓了壮丁。她没有活路,只好和小孙子四处讨吃的。”听到这儿,毛泽东已是热泪盈眶。

他当即脱下身上的毛线衣,又叫警卫员拿了两袋干粮,连同毛线衣一起送给老婆婆。他蹲下来,亲切地对这位绝望的老人说:“老人家,你记住,我们是红军,红军是‘干人’的队伍。”穿上毛线衣的老人感动地直点头,嘴里连声念叨:“红军,红军……”领着她的小孙子,颤巍巍地走了。

如果说共产党人有什么“特长”,那就是像毛泽东同志那样,视人民为父母,待百姓如亲人,全心全意为人民服务。

延安时期的毛泽东同志曾讲,他平时不爱落泪,只在三种情况下流过眼泪:一是听不得穷苦老百姓的哭声,看到他们受苦,忍不住流泪;二是跟过他的通信员,舍不得他们离开,有的通信员牺牲了,难过得掉泪;三是听说妻子贺子珍负了伤,要不行了,掉了泪。

遵义会议后,毛泽东率红军成功地四渡赤水,又挥师南渡乌江,威逼贵阳,日夜兼程,很快来到滇黔交界的盘县境内,再往前走,就将进入云南省境。只要北渡金沙,红军就可以突破敌军的重重包围、扭转被动局面了。

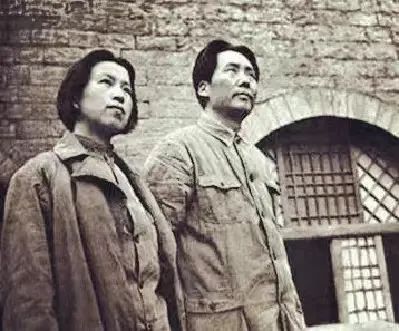

在这段急行军中,贺子珍跟随“干部休养连”行军。土城恶战之后,红军在瓢泼大雨中走了三十公里,来到白沙。即将临盆的贺子珍下了担架,在一间草房里躺下。几小时后,她生了个女儿,这是她和毛泽东的第四个孩子,这天是1935年2月15日。红军只在白沙停留一天,贺子珍无暇照顾孩子,只好把孩子留下。

当她就要被抬着上路时,毛泽民的妻子钱希均把女儿裹在一件外套里抱给她看。钱希均让她给女儿取个名字,贺子珍不住地流泪,摇摇头,说她再不会见到这个孩子了。果然,收留孩子的老人没有奶,三个月后,孩子浑身长疮化脓,不久就夭折了。

后来,钱希均向毛泽东讲述贺子珍生孩子及孩子的情况,毛泽东坐下认真地听着。毛泽东听了钱希均的介绍,凝视着躺在担架上的爱妻清瘦的面庞,深感愧疚而自责。毛泽东走到贺子珍身旁安慰:“子珍,我们为了穷苦大众的幸福,不得不放弃自己的幸福;为了人民的下一代,不得不丢掉自己的下一代!听你们说张二婆行善心肠好,把孩子寄养在她家你放心,我就放心了。根据地建立了,条件好了,我们再把女儿接到我们身边吧。”

贺子珍产后两个月,灾难再次降临到她头上:她被国民党的飞机炸伤,差一点丧命。

4月23日,红军总卫生部休养连来到盘县一个普通的小山村。中午时分,天空响起了嗡嗡的飞机声,警卫员吴吉清急忙让贺子珍隐蔽,但她不顾个人安危,组织安排伤员隐蔽。就在这时,敌机投下了炸弹。贺子珍头上、胸脯上、臂膀上,到处鲜血涔涔,倒在血泊中。经医生检查,发现她身上17处负伤。贺子珍苏醒后,对大家说:“我负伤的事请你们暂时不要告诉主席。他在前线指挥作战很忙,不要再分他的心。请你们把我寄放在附近老百姓家里,将来革命胜利了再见面……”说完,又昏迷过去。

目睹此状,大家十分难过,特别是毛泽东专门派来负责照顾贺子珍的警卫员吴吉清焦急地问:“怎么办?怎么办?”战友们一面急忙把血泊中的贺子珍抬上担架,一面急派骑兵飞奔红军总部,通知毛泽东。

不一会,村外传来急促的马蹄声。身披大衣、一脸风尘的毛泽东一跳下马,就快步走到贺子珍的身旁,弯下腰仔细端详着不省人事的妻子,拉着她的手连呼:“子珍!子珍!……”想着妻子在革命中经历的种种磨难,这位叱咤风云的红军统帅不禁轻轻捧着贺子珍的头,抽泣起来。

组稿:姬静

本期编辑:李晓超