精华热点

精华热点 婺源江湾村 一道别致的人文风景

曾祥裕 曾海亮

婺源,古今名人辈出,使得这块美丽的土地锦上添花。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来。”

这是南宋著名理学家朱熹赞美家乡婺源的诗句。

但是,2022年12月6日的婺源江湾村天空阴沉,寒气逼人。

江湾人民前往永思堂沉痛悼念一代伟人江泽民。

对于江湾,人们一直抱着好奇的心理前来探寻其人才辈出奥秘。

曾祥裕率弟子兴致勃勃走进婺源江湾村作深度人文地理考察。

江湾村前一座古色古香的牌楼上,雕刻着江泽民亲笔题写的“江湾”两个大字。

我们怀着祟敬之情步入仰慕已久的江湾后龙山下弯曲的小巷,从每栋古建筑的断壁、石阶或门楹上,寻觅出一点古老的痕迹,破解出蕴藏在某处遗址,某口古井,甚至半爿楼台上承载的人文信息,以此图解出江湾村的风水奥秘,破解心中的谜团。

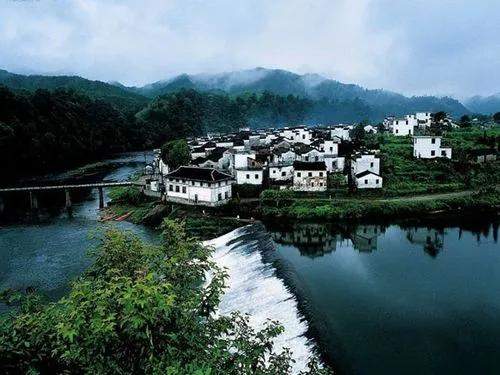

江湾村位于婺源县城紫阳镇东部、江湾水下游梨园河的一个河湾处,距县城28公里。原名云湾,因萧江氏迁此后,子孙繁衍成旺族,以姓氏改村名为江湾,据当地江姓人氏称,一代伟人江泽民的祖籍在江湾。

说到此,还有一段传奇故事。

江湾建村于唐朝初年,原称“云湾”。当时有滕、叶、鲍、戴等姓氏人家在江湾的河弯处聚居,逐步形成了一个规模较大的村落,是婺源通往皖、浙、赣三省的交通要塞,为婺源东大门。北宋神宗元丰二年(公元1079年),萧江第八世祖江敌于北宋元丰二年(1079年)受父亲之命,先筑仙人桥,再迁来云湾,成为此地萧江氏的一世祖,因萧江子孙繁衍而成为云湾的大姓,其他姓氏的人变得很少,所以“云湾”就改名为“江湾”。

据悉,南唐时有名的风水大师何令通十分看好此地。何令通,名何溥,他是朝廷封的国师,地位很高,因得罪了皇上被贬到休宁县任县令。没多久,他辞官到婺源灵山隐居。那时,萧江六世祖江文寀常去拜访他,还为他在灵山上修了座碧云庵。何令通为了感谢江文寀,就为萧江氏选了云湾这块风水宝地作为回报。

宋神宗元丰二年(1079年),萧江八世祖江敌带着部分族人迁到这里,但当时只能落脚在村外河对面的一块沙洲地上。可是江姓族人勤劳肯干,又有头脑,不多时就盖起了一幢幢砖瓦房,而鲍姓人家,却还是住在茅草屋里。那怎样才能真正搬进村里呢?据说江家人倒是花了不少苦心。一年春节,江家的几个小孩跑到鲍家这边来燃放炮竹,像是要炫耀炫耀,却不小心烧着了鲍家的草屋场。鲍姓很气愤,找江家人理论,要求赔偿损失。江姓连连赔不是,也很诚心地对鲍家人说:那你们就住到我们这里来吧。茅草屋换了砖瓦房,鲍姓自然欢喜万分,江姓也就到鲍家已成废墟的草屋场上去重建家园了。

据传,云湾在风水格局上还有缺陷。

一是后龙山与来龙的朱笔尖之间有个大豁口,龙脉在这里断了;二是南面的攸山偏高,南属火,对云湾不利。

风水师何令通当年向江文寀推荐这块地时就指点,要把豁口补上接通龙脉,然后在村里按北斗的形状挖七口井,再把梨园河监村这段改变方向,以符合风水的要求。这可是一项浩大的工程。

江氏族人经过几代人的努力,填石堆土,硬是用人工垒成了一座近百米的山梁,当地人称为仙人桥(仙人桥系由人工垒土造的一道山梁,长约100米,顶宽70厘米),且“桥”面还有意识地垒成呈波浪形弯曲的龙游状,以此造型来说明这是一条活龙,从而接通了龙脉。

在梨园河来水处建筑坚固的堤岸,迫使河流向外拐成一个大弧形,这样既避免了水流直冲村庄,又减缓了水的流速。七口井的位置不知道是不是何令通亲自定的,但的确象是北斗星座,一把舀水的“勺子”,村人都把它叫做七星井。

江湾村人素关注""来龙去脉”,企盼好的风水长留在自己生息之地。古时就在村东和村西建起了土堤和石堤,扼守两端,把守""龙脉风水""。

江姓这一垒土造山的巨大工程,堪称是古人实践风水理论的杰出典范之一,同时使之成为古人信奉风水观念的文化遗存。

但在今日,以科学眼光观之,培土补缺之“仙人桥”真正的价值,则是可以阻挡冬季的寒风由缺口进入江湾,因为这缺口过去是江湾村落唯一的北风口,将此风口一堵,隆冬的寒风就被拒之山外了。

江姓人在完成了这些风水改造工程后,氏族兴旺发达起来却是事实,他们渐渐反客为主,成了云湾的第一大姓,云湾也改成了江湾。而鲍家呢,还是老样子,最后全都迁出了江湾。

至今,这里还流传着“三百年前江家业,三百年后鲍家洲”的说法。江湾村现在有3000多人,百分之七八十都姓江。

宗祠大门外侧立柱上有副对联,上联:“一龙临江千秋盘胜地”,下联:“双马回首万代降英才”。此联是对江湾风水宝地江湾的地貌概括。上联是指江湾村后面盘旋着蜿蜒的后龙山山脉,前面濒临着曲折的梨园河这样一块风水宝地;下联则出自宋朝名将岳飞之口,南宋抗金名将岳飞率兵下江南路过此地,走进水口庙处,放眼江湾,云封雾锁,什么也看不清楚,当他刚走开五里路,说也怪,这个时侯云开雾散。

岳飞回头一望,脱口称赞:“好地方,此乃双马回头之龙脉,日后必出天子。”今天看来,岳飞的预言已经得到了验证。

漫游江湾 体悟人杰地灵气场

导游对我们说, 江湾地处群山怀抱的河谷地带, 山明水秀,松竹连绵,白墙黛瓦的徽派风格古民居蜿蜒于青山绿水之间,或依山,隐现于古树青林之间;或傍水,倒映于溪池清泉之上;与层层梯田、缭绕云雾相映成趣,如诗如画。

我们漫步在古老的街巷中,猎奇的眼光不时可与淳朴农民的微笑相触。我心想,也许他们身体的血液流淌着的是祖先文人和官人的生命基因。

古人选址无不受风水理念支配

江湾人的祖先深知人要配合天、效法天才能兴盛发展。违背天理人情,违背自然法则就会失败遭殃。

所以,在选择与布建生活环境时,“法天象地”,力求“天助、人助”。“万物兼育而不相害,道并行而不相悖”,使人和周围的生活环境、气候、天象、动植物、地形等达到协和、共进、互助的关系,从而达到“天人合一”、“天人相助”而“致中和,天地位焉,万物育焉”的境地。

专家们说,江湾人祖先对村庄的选址、定位、规划、布局是颇费心思的,力图体现出天道 与人道,自然 与人为相类相通的""天人合一""、亲和自然的价值观、审美观。

雄龙配灵水,构成一幅山水和谐图画。

江湾符合理想的风水格局,处于群山环抱的河谷地带,梨园河由东而西呈“S”形经村南侧流过。村落坐北朝南,背(北)靠后龙山,前临梨园河。河的南岸有攸山清澈的梨园河水,潺潺地流着,环绕着宁静的江湾村,清沏的河水平静地流淌,如同在吟唱着一首甜美的天人合一情歌。 江湾村就是处于这样的风水格局 ,一方风水养育一方人的灵性。

一个风水布局经过后天调理后其效果如何,还要看其现实中人事的盛衰变化。

江湾人文荟萃,萧江氏一族,入仕者众多

萧江氏迁居江湾后,文风素盛。据民国《婺源县志》记载,江湾由科举或荐辟等步入仕途、出任七品以上文武官员者,有24人;江湾潜心著书立说、光耀词林者计19人,著作达92部,且都是历代名人,其中名声最著者,乃清代经学家、音韵学家江永,还有诸如明代户部侍郎江一麟、清代经学家、音韵学家江永,清代著名教育家、佛学家江谦等一大批学士名流,任七品以上仕宦有25人,是婺源书香门第代表 。

弟子虔诚地打开罗盘,测定了一下水口为丁末宫,朝堂水为甲卯帝旺水,对面依次有临官寅峰、帝旺卯峰,但也有衰峰巽,这说明风水管住了江湾村人吉利一面,但是不可锁住人才官运永远处于盛世,历史也说明了这点,江湾村近一百年没有杰出人才涌现。

如果说有伟人的祖先的故居曾在此,那是相隔了20多代的事情。追根溯源,他的风水不是出自于江湾,而是出自于出生地杨州故居所在的文昌路环境风水。

扬州历史上物华天宝,人杰地灵。

现实客观的自然环境与社会环境,才是直接影响人才命运的风水因素。

后龙山脉是龙形,居在山脚不同方位的风水各有不同

曾祥裕率弟子对江湾留存的古建筑作了勘察:

1)一府六院遗址

建于明代末期,特点:一幢大房子套了六幢小房,每幢小房都有天井、正厅、厢房,自成一家。六家之间有风火墙和火巷隔开,但有小门相通。三层楼,占地广,建筑气势宏大,布局犹如迷宫。四百多年来,房屋几易其主,延至80年代塌毁。此处一派荒凉,残垣断壁在诉说历史江家的盛衰之变。

其坐山为庚山甲向。

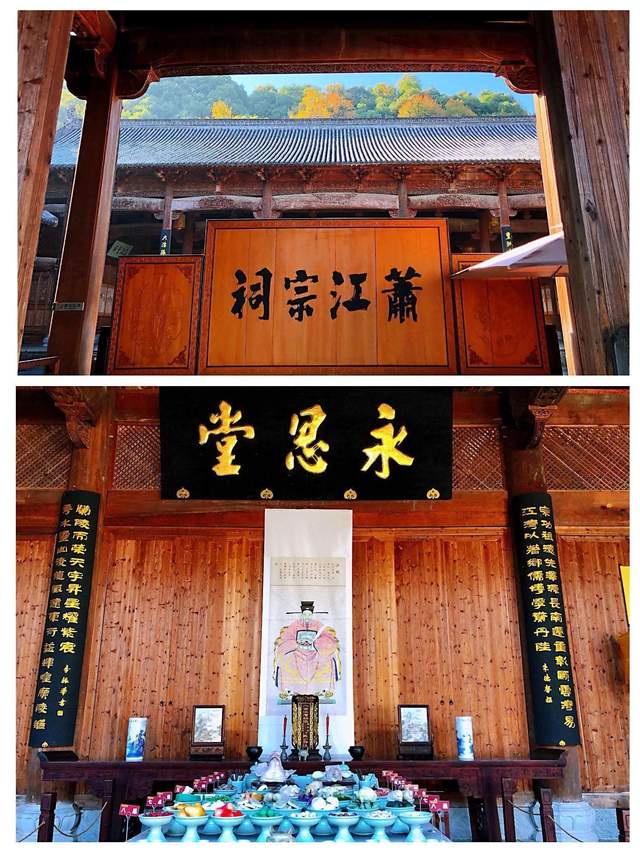

2)萧江宗祠江宗祠 ,又名永思祠

始建于明朝万历六年,后毁于太平天国战火。一九二四年重建,文化大革命期间又被拆毁。萧江宗祠曾被誉为江南七十座著名宗祠中“最好的一座宗祠”为婺源古代四大古建之首。

二00三年九月,第三次重建。萧江宗祠以其建筑规模宏大、占地面积广,雕刻精美,建筑材料考究,为国内所罕见,其坐向为辛戌山之中缝。

3)南关亭

是村人休闲聊天的交谊场所,亭柱上写有“静坐当思己过,闲谈勿论人非。”其为壬山丙向。

4)江仁庆故居

为徽商江仁庆所建,清末民初在上海经商致富后,返乡建此宅,房屋为典型的徽派穿堂式结构,建筑考究,风格独特,砖雕门楼气派不凡,浮雕,深雕镂空,景致多达五、六个层次,人物形象生动。结构布局严谨,木雕精湛,处处体现主人的高雅审美情趣。

江仁庆故居为甲山庚向。

5)江一麟纪念馆

江一麟(1520---1580),字仲文,号新源,婺源江湾人。明代隆庆年间右都御使兼户部侍郎,抗诿英雄,治淮功臣,一生功勋卓著。

江一麟纪念馆建于明末清初, 纪念馆为徽派众屋式建筑,气势宏大、雄浑、古朴。

其大门坐山为壬亥山之中缝。

6)江湾牌楼

为甲山庚向大空亡。

此外,我们观察到江湾不少建筑细节体现也体现乡民正确的风水理念,值得考究。

人们还保留着古时的风俗,在院墙正对路口处以泰山石镇之,是写着“泰山石敢当”,其意为:天下邪气谁敢挡(古同“当”)泰山石! 寓意为避妖邪。

至于,关不拢的门,更是让你惴测其中风水学的秘密。

此外,那散布在弯曲古巷民居的布局以及装饰所蕴藏的人文内涵 也耐心寻味。

目前,江湾聚落中较好保存的,是村民世代居住的住宅。

座落在老商业街上的“培心堂”,为一幢典型的前进店面、中进住宅、后进厨房的清代徽商住宅。一般来说,由于经商的需要,商宅临街的第一进多用作店面,家人进出都走店堂里穿过。

而培心堂的做法却有些特别,其临街面占有四间房的位置,西边三间用于营业,东边一间单独用作住宅的出入门户,两者间看起来用封火墙分隔,其实“店”与“宅”分而不离。

在出入门户大门的砖雕门头上,上下枋中间刻有“乐山安宅”四字,可能是取孔子“仁者乐山,智者乐水”之意,同时反映了宅主“仁心为质”之经商道德观念。步入大门,是一个正方形的小院子,院内西侧开着一道小门,是西边店堂进入生活区的通道。小院子的南墙,又开有一座端庄雅秀的石库门,门头上枋“九世同居”、下枋“文王访贤”、檐下坐斗“桃荷菊梅”四季花卉和周边的渔、樵、耕、读、雀、鹿、蝠、寿等砖雕图案,工艺十分精湛;门头中央字牌浅刻有“拱宸萃庆”四个字,寓意深长。

进入此门即为宽阔的厅堂,厅堂太师壁上悬“培心堂”匾额,两侧柱面挂有“千古文章传性道,一堂友孝乐天伦”、“泉水温随时令转,庭花笑引客人来”楹联;厅堂前为天井,两侧是厢房;楼上,绕天井一圈,装设有“美人靠”。

除培心堂外,在村落原始住宅区内,还完好保留有敦崇堂(中宪第)、三省堂、德庆堂等老房子,风格独特,造型典雅。

其中,敦崇堂又名中宪第,建于清同治四年(1865年),为清同治年间户部主事江桂高宅第,是一组坐北朝南横向布局的徽派建筑,店堂、落轿厅、会客厅、正屋厅,四间横向相连,各有大门出入,又以内门相通,后为花园,建筑之气派,充分体现了主人的地位和富有。

正屋为一脊两厅,双天井,两层楼建筑。由东侧开大门出入。

门庭地面用鹅卵石铺成钱币图案,寓意财源滚滚而来。正厅天井也置有太平缸,说明徽州人家防火观念之强。

堂上高挂“敦崇堂”匾,两边是两幅富含哲理的楹联:惜时惜衣非为惜财源惜福,求名求利终须求己莫求人。敦序承祧延世泽,崇儒务本振家声。

联语阐明了堂名的寓义,也体现了古人的治家思想。

三省堂(江谦祖居)

江谦(1876----1946)字易园,号阳复居士,清末民初教育家,佛学家。曾为南通张塞创办通州师范,后历任南京高等师范校长,江苏省教育司长。成绩卓著,孙中山大总统曾授于三等嘉禾章。三省堂是清末民初教育家、佛学家江谦的祖居屋。建于清朝中叶,原为三进二层楼建筑,现存第一进及后堂灶间。堂名语出《论语·学而》,寓意子孙铭记“吾曰三省吾身”之道德修养。

江湾固然拥有一方好风水,但是重要的是历史上江湾人注重教育

萧江氏迁居江湾后,一直注重对人才的培育,正如《萧江全谱·祠规》中所言:“子孙幼冲时,……必慎择严师、贤友教之正学,造就其才,光显门户。”“族中子弟天资颖异,富者,自行择师造就;贫者,祠正副于祭内量贴灯油。四季会考,敦请科第者主其事,以次给赏纸笔,以示劝勉。其费皆动支祠银。”

因此,萧江氏一族文风素盛,以才入仕者也较多。 。

不尽长江滚滚来,江山代有人才出。

风水有助于人类趋吉避凶,一方好风水养育一方人的健康和品性,两者之间有必然的关联,但是世上万物都有盛衰之变,要让一个民族,一个家族,长盛不衰,必须依靠天时、地利、人和,除了三者的平衡外,还要与时俱进。先天风水与后天风水互补,相得益彰。