精华热点

精华热点

《 目 录 》

一、 北 京 简 介

二、 天安门广场

三、 故 宫

四、 恭 王 府

五、 鸟 巢

六、 长 城

七、 颐 和 园

八、 天 坛

九、 凯 旋

(完)

引 子

我今年64岁了,由于年迈多病晕车,所以 几十年来一直都不敢远出。今年春节,儿子文超带我及全家人去了趟四川。经过这次大胆的尝试证明:尽管我走路走不远,但若带上药,还是可以远行的。今年“五一”,女儿文娟回来说:她想带我俩老人去北京看看,以实现我多年的梦想。文超、龙平也都支持去,仨孙子都正在上学,去年随文娟也都去过了。我略加推辞,便欣然应允。

【后来的事实证明:这次北京之行,最为辛苦的是女儿文娟,经济支持最大的是儿子文超,(侄女晓娟也有所资助),我是最大的收获受益者。当然 离了李军、龙平和兴林的支持也是不成的。我心知肚明 将永铭心怀。

北游归来,余兴未尽。我自作多情,废寝忘食,边忆边査边录,撰写这篇游记的初衷是:若还曾去过北京的人看了此篇,即可勾起尘封心底的以往美好的回忆。若还没有去过的北京的人看了之后,也就可对北京能有一个大概的印象,此乃吾之愿也。(2017年夏)

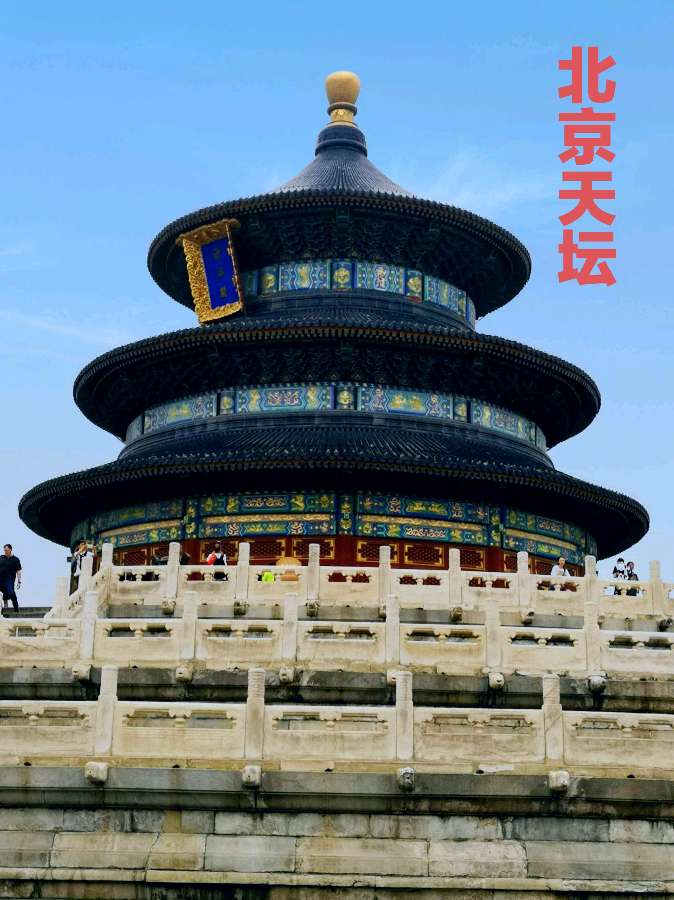

第八集- 天 坛

文 /武 稳 祥

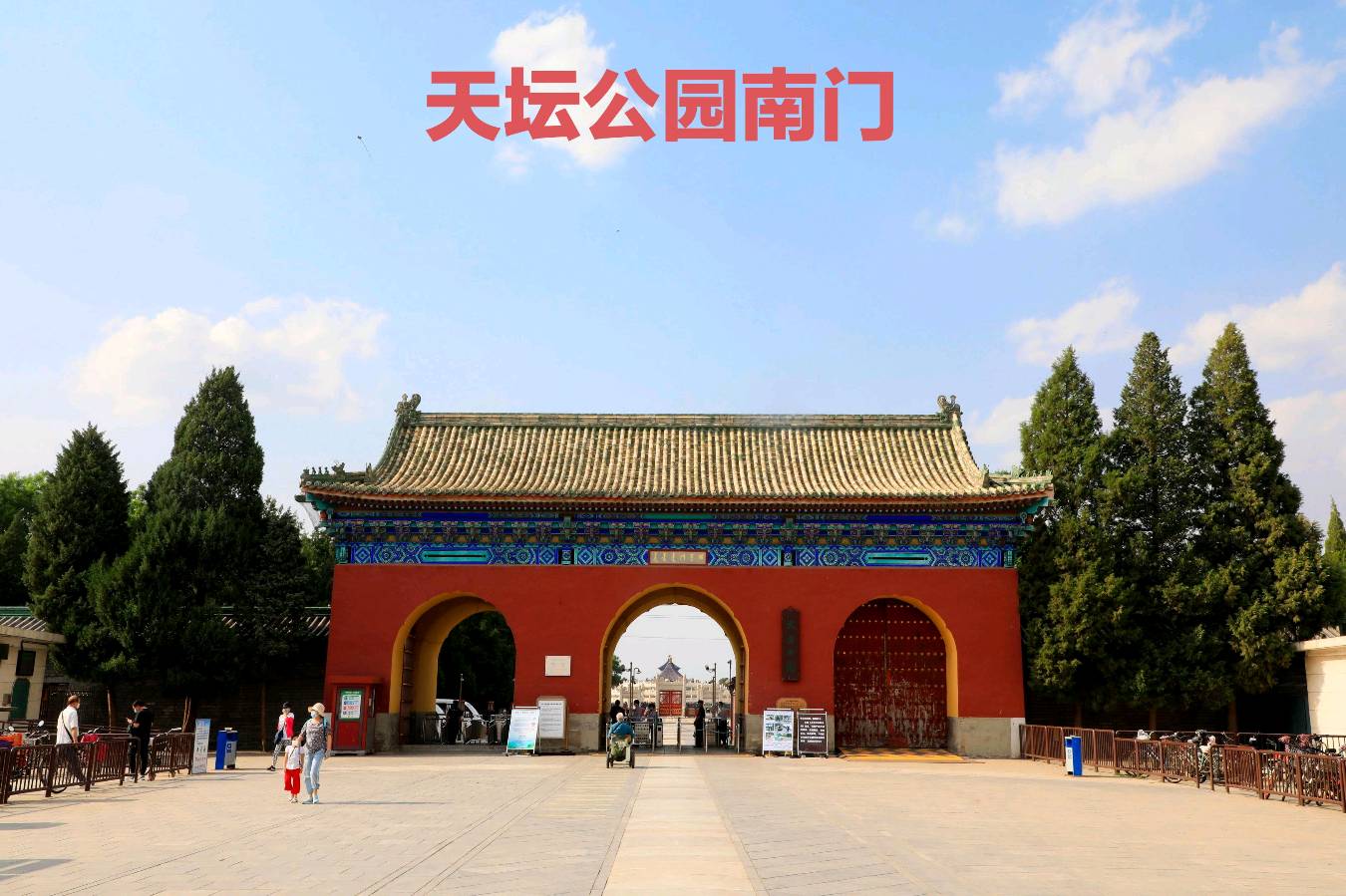

2017、5、13 晴,来北京今天是第六天了。清早娟说:“今天上午、咱先到天坛公园转转,下午就可乘高铁回去了”。我们早餐后,即乘地铁2号线到雍和宫,倒5号线一直向南。出了北京城,到了正阳门外东侧的天坛公园东门。其实,北京城 南有天坛,北有地坛,东有日坛,西有月坛。排列对称,布局得当。

天坛——是明清两代皇帝祭祀皇天、祈求五谷丰登的地方。始建于明永乐18年(1420),它用工14年,与紫禁城同时建成,是世界上最大的古代祭天建筑群!坛域北呈圆形,南为方形。寓意“天圆地方”。南北长1600米,东西宽1700米,占地273万平米。天坛被两重坛墙分隔成内坛和外坛,形如“回”字。天坛的主要建筑均排列在内坛从南到北的一条直线上,主要是祈年殿、圜丘坛、皇穹宇等。所有的建筑被一条又宽又长的“神道”所连接,它又称丹陛桥。天坛极其壮丽的建筑是天下独一无二的、绝无仅有的,它的布局和设计,是中国众多祭祀建筑中最具代表性的杰作精品!1998年,天坛被联合国教科文组织确认为:“世界文化遗产”。天坛以严谨的规整布局,奇特的建筑格局,和瑰丽的建筑装饰而著称于世。以下 先给诸位简要介绍几个主要景点:

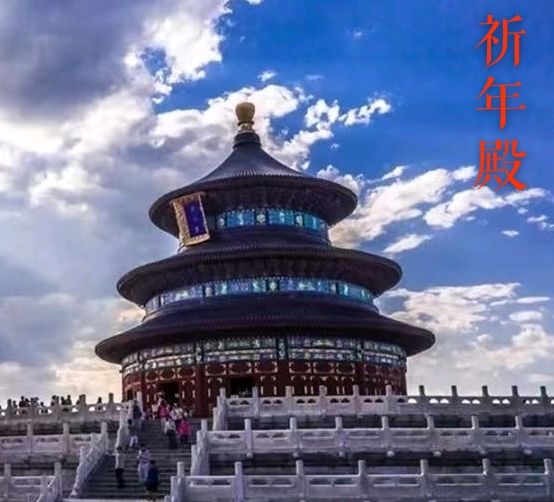

1、祈年殿:

又称祈谷殿,是明清两代皇帝每年孟春祈谷的场所。始建于明永乐18年,清光绪15年(1889)毁于雷火,数年后按原样 坛殿结合重建。按照“敬天礼神”的思想设计,殿高38米,直径32米。祈年殿结构奇特、没用一根檩。由28根金丝楠木大柱支撑,(柱顶另有8根铜柱、总共36根)中间的4根“龙井柱”,高19.2米,直径1.2米,支撑最上层屋檐。中间的12根金柱,支撑第二层屋檐。外围的12根檐柱支撑第三层屋檐。殿内所有的梁枋都彩绘着精美的图案,12根金柱在朱红色的底漆上以沥粉贴金法绘有精致祥瑞的图案。祈年殿中间的4根“龙井柱”,象征着一年的春夏秋冬四季。中层的12根金柱比龙井柱略细,象征一年的12个月。外层的12根檐柱,象征一天的12个时辰。中外两层共24根柱子,象征24节气。这些都反映了古人“重农”的思想。祈年殿建在高耸而庞大的汉白玉祈谷坛上,更显得肃穆庄重气势恢宏。祈年殿是天坛内的主要建筑,也是北京当之无愧 最具代表性的地标型建筑。

2、圜丘坛:

别名祭天坛。由南正门(昭享门)顺着最中央的神道,慢上坡笔直向北走,第一座建筑就是圜丘坛。它是一座露天的三层圆形大型石坛,为皇帝冬至祭天的地方。始建于明嘉靖9年(1530)。清乾隆14年(1749)扩建,改琉璃瓦为艾叶青石台面,汉白玉柱、栏。圜丘坛圆形象征天。三层共高5.2米,上层直径九丈,中层直径一十五丈,下层直径二十一丈,全为阳数。

上层中心是一块圆石板,叫“天心石,”回音极好。围铺着九圈扇形石块,第一圈九块,第二圈18块,以次类推 全以最大的奇数‘九’的倍数向外延展。三层每层靠外沿棱都是一圈汉白玉望柱、栏板。望柱、栏板也都是用九的倍数,象征“天”数,也象征皇权的九五之尊。坛的东南西北四面 三层正中都有九级的台阶。坛的外围有一大圈圆形的坛墙,再向外是一周更大的正方形坛墙,墙的四面正中都有一棂星门,南北较大 东西偏小。祭坛就象西安钟楼,道路连通着四面。圜丘坛也和祈年殿一样,在坛东有宰牲亭、神厨、燔柴炉等辅助建筑。

3、皇穹宇:

位于圜丘坛的北面,是放置皇天上帝和皇帝八代祖宗的牌位的地方。它始建于明嘉靖9年(1530),初为重檐圆形建筑,名“泰神殿”,是圜丘坛的正殿。嘉靖17年(1538)改名为皇穹宇。清乾隆17年(1752)改建为今式,高19.5米,直径16.5米。由8根金柱和8根檐柱共同支撑起巨大的殿顶。三层天花藻井层层收进,上覆蓝瓦金顶(象征蓝天)。大殿正中汉白玉圆形雕花石座上供奉着皇天大帝及皇帝祖宗八代的牌位。菱花格隔扇门窗,南向开户。殿内穹隆圆顶,正中贴金盘龙藻井,贴金双龙天花,金柱贴金缠枝莲,内外施金龙和玺彩画。整个殿宇形状活似一个大圆亭,构造精巧,严谨庄重。坐落在2米高的须弥座上,周围均设护栏。堪为古代建筑的杰作!

皇穹宇的一大圈圆环形围墙称回音壁,墙高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。墙头一大圈覆盖着蓝琉璃瓦(象征蓝天),围墙弧度 十分规则,墙面极其整齐光滑。围墙建造 暗合声学的传音原理,故对声波的折射作用极强。回声清楚,余音悠长,天人感应,可为奇趣!

4、丹陛桥:

位于天坛公园中央的主轴线上,始建于明永18(1420)。是由皇穹宇北边的成贞门至祈年殿前的南砖门,它又叫海墁大道。长360米,宽30米,南高1米,北高4米,是一座巨大而漫长的砖石平台。南接圜丘坛,北连祈年殿,它把两座坛殿连接为起。“丹”意红,“陛”指宫殿的台阶。大道的下面辟有东西走向的两个券洞,叫进牲门。每次祭祀,都由此抬牲献鱼,击鼓奏乐、穿门而过,戏谓“鬼门关”,故称谓大道为“桥”。

丹陛桥平坦宽阔,最中心墁铺的白石,石面略凸,此路是专为天地神灵走的,称神道。神道左右为城砖墁铺,东曰御道

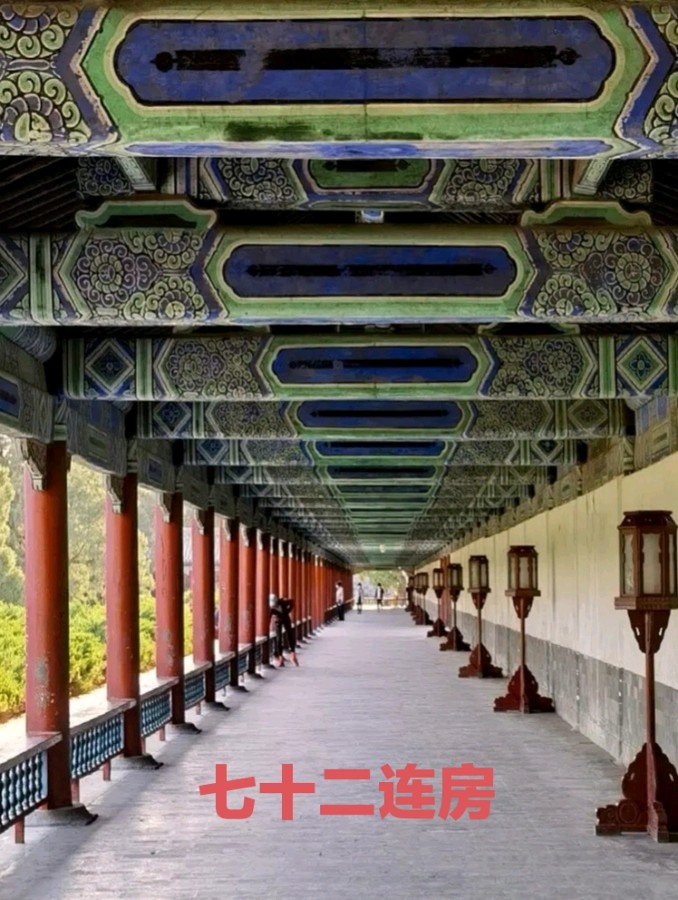

5:七十二长廊:

该长廊位于祈年殿的东砖门外,是一条宽敞华丽的九曲游廊。长廊宽5米,总长350米,呈曲尺形,它是用防腐木材建造的。共72间,俗称七十二长廊,又称72连房。其廊 连檐通脊,红柱绿瓦,彩绘梁枋,步移景换,风光迷人。该长廊如同一条细长的纽带,于明清两代起着连接祈年殿与神厨、神库、宰牲亭,以及运送祭品的重要作用。长廊两边二柱之间的廊栏上 都铺有光平如凳的暗红色木板。原来 长廊每间都有形态各异的廊窗,现已全拆,成了一条美丽豁亮的通廊。现在则是游人览胜与休憩的好地方。‘72’也和祈年殿的大小36根柱子相对应,象征着72颗地煞星,36颗天罡星。

6、双环万寿亭:

位于祈年殿西北方的双环万寿亭,是为全国古建中独一无二的景观杰作!275岁的双环亭是为一对重檐圆亭双环套合而成,亭顶覆孔雀蓝琉璃瓦,色彩明快。结构巧妙,严谨奇特,造型新颖,端庄匀称。它又称桃亭,据传清乾隆六年(1741),乾隆为祝贺其母50大寿而修建。亭子的平面形状,寓意一对寿桃,取意“和合”,吉祥、长寿之意。双环亭由一条110米长 一波三折的游廊连接着另外四座亭子,犹如曲蔓抱瓜,相映成趣。双环亭原在中南海,1976年迁来天坛公园祈年殿的西北角,游廊也恰巧和殿东的72长廊相对应。

天坛除了以上的几个主要景点之外,其他次要的景点还很多。如:祈年殿南的三音石,殿北的皇乾殿,殿东的七星石,殿西的扇面亭、百花亭、斋宫、无梁殿等,还有拜天祭坛之前排练鼔乐的神乐署等。恕不一一赘述了。

2017、5、13早,娟领我们乘地铁2号线,倒5号线到了“天坛公园”东门,(正门在南边)。娟买了门票,我们迈进公园,首先看到园域极为广阔,古柏苍松,纵横棋布,浓荫蔽天,不计其数。(后来方知:天坛公园内仅200岁以上的古柏就有2500多棵。)步入第一个景点就是350米长的曲折的72长廊,华丽新奇,别开生面!先朝西走,又垂直折向南,在拐向西,就到了祈年殿的东砖门。原来 祈年殿被高高的一圈长方形的红坛墙包围着。

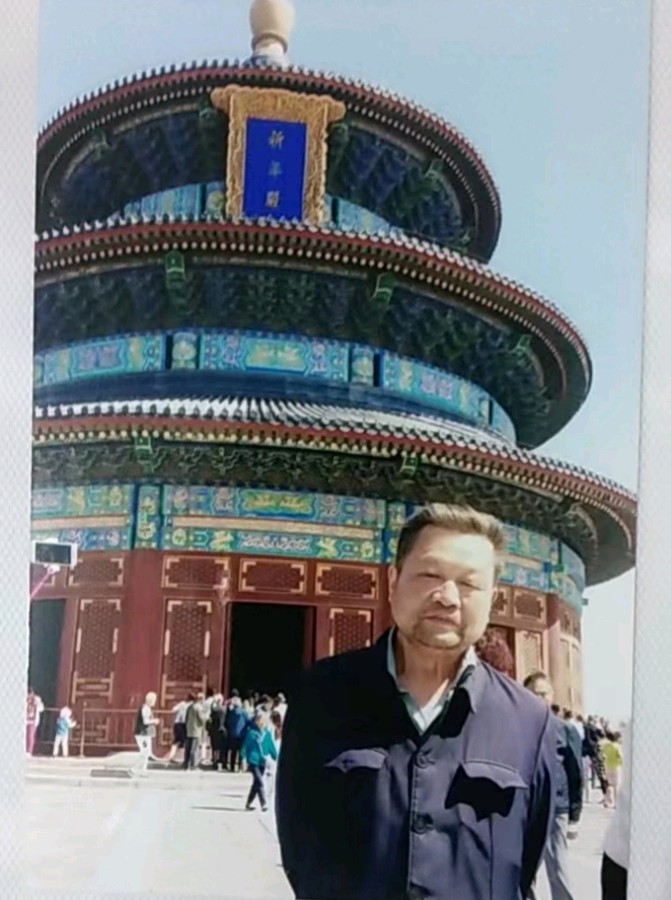

顺着墙外环坛路转到了红墙朱门、绿瓦覆顶的南砖门,是一大二小 三个上拱门洞。站在大门外头 啥也看不到。又每人20元买了景点票 方才入内。迎面就是蓝瓦红柱的祈年门,入门抬眼就是祈年殿。它建在高高的硕大的三层圆形祈谷坛上,稳重端庄 巍峨挺拔,壮观恢弘 唯我独尊,颇有拔地擎天之势!祈谷坛为三层 总高5.6米,下层直径91米 中层直径80米 上层直径68米。每层外沿都围有一圈汉白玉望柱和栏板,东南西北四面中央都有层层而上的台阶。

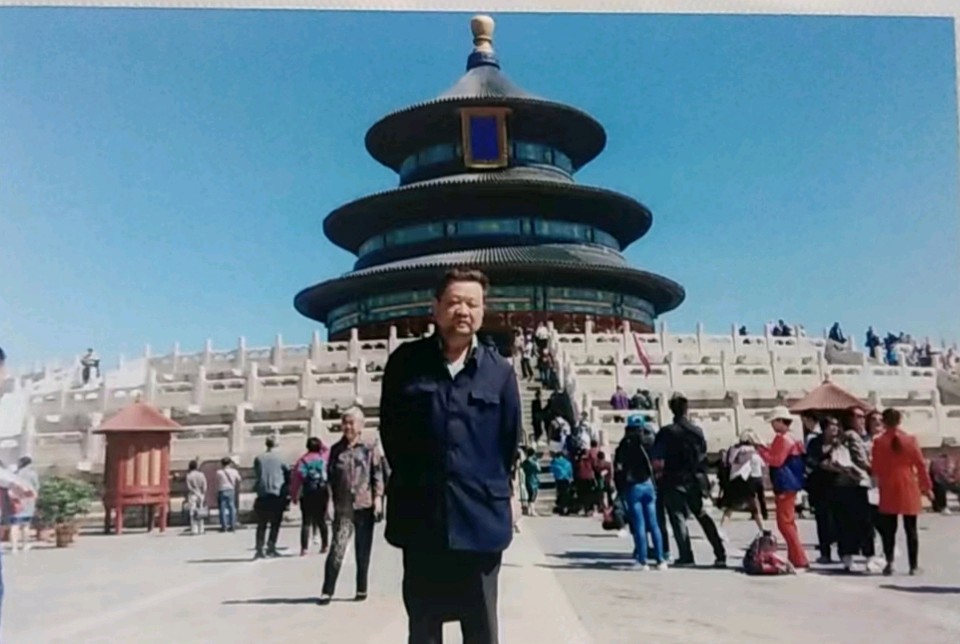

登上台阶 到了祈年殿跟前,殿为圆形,高38米,直径32.7米。三重檐蓝琉璃瓦覆顶,(蓝瓦象征蓝天),攒尖顶,宝顶鎏金。在正南顶层中央,悬挂着蓝底金字的‘祈年殿’立体大牌匾,格外醒目。底层一周的朱红檐柱之间 是一圈朱红雕花格子门窗。结构精巧,富丽华贵。我被它的宏伟的雄姿,磅礴的气势所深深震撼!情不自禁为前代的能工巧匠们 缜密的构思、精湛的技艺而佩服的五体投地。难怪天下独一无二的天坛、今日已成为了北京的标志和象征。

转过身、慢慢下了坛来,我坚持一定要到天坛的正(南)门看看。(尽管很远),我和娟就顺着丹陛桥大道向南走(慢下坡),出了祈年门、南砖门,路过成贞门,它的两边是一道东西向的长长的红坛墙,它在此把祈年殿和圜丘坛隔成南北两个大院。到了犹如大亭子的皇穹宇,经过了三音石及一大圈的回音壁。出了壁南面 一字并列三个门楼的琉璃门,就到了圜丘坛最外的正方形坛墙的北门:棂星门。再向南,就进入了大圆形的坛墙,即到了每年冬至皇帝祭天的圜丘坛。

硕大的圆形祭坛是三层逐步增高的平台。以“9”的倍数而逐渐增多的扇形青石板,映衬着三大圈汉白玉望柱和栏板,更加彰显着皇家不同凡响的庄严与神圣。娟让我站在坛顶中央的天心石上,她又给我留下了这一珍贵的时刻。下了圜丘坛来 继续南行,终于来到了一座殿式牌楼 红墙开着三个上拱下方的昭享门(正南门)。站在大门外 对着天坛公园金字牌匾,娟又用手机给我圆了梦。

转身入门北上,穿过成贞门,由丹陛桥下来,先朝东走,再折向北。广阔的内坛丛林,古柏苍松,纵横棋布,郁郁葱葱,浓荫蔽天。顺着林间幽径往北,到达72长廊和她妈会合(她因脚疼 在这儿歇着)。出了天坛公园东门。我们即乘地铁5号线一直向北,到了磁器口站。换乘7号线折拐向西,经过了珠市口、菜市口、广安门等站,大约午后1点,到达了北京西站。我们满怀着首次来京观光的喜悦,以及满载着丰硕累累的收获,即将踏上回返西安的旅程。

作者简历:

武稳祥:男 现年65岁,系西安市长安区大兆街办三益村(大鲍陂村)人。于1953年11月17日出生于少陵原上一个普通农家。8岁上学,1966年在本村学校高小毕业。恰逢文革,无奈辍学,回乡务农。自学木匠,服务城乡。苦谋生计,四处漂泊。栉风沐雨,历尽艰辛,暑来寒往,二、三十年。

自幼好文爱诗,常常忙中偷闲 练笔习写。1992年底,在陕南惨遭车祸,九死一生。十几个昼夜昏迷不醒,水米不进,

日夜竭力抢救,终于起死回生。 医治十载、重伤转轻。仰天长啸、不甘消沉! 拙手抖笔、泪洒毫端,三个春秋、苦成长篇回忆录《蹉跎年华》,约30万字。赠送亲朋好友,多获好评! 2002年8月13日在长安作协常务副主席王渊平的带领下,长安电视台闻讯前来摄像采访。后来播放了4遍。2002年8月20日《长安报》专题报道。2004年春,在长安区残联会长张萍的带领下,一行五人前来专访。后来此事被收录在《共创美好明天》之书中。 无论炎夏寒冬,坚持笔耕不辍。2012年紧随国家 农村城镇化的形势,在众友的鼎力协助下,为故乡撰写村史。起名:《千年沧桑古鲍陂》。朝乾夕惕,呕心沥血,春华秋实,终于报捷。图文并茂,争相传阅。桑梓流芳,聊慰平生!

数十年来,每逢要事,触感动心,无论悲喜,辄有笔记,积稿成摞。屡屡喟叹:时乖命蹇 但是总不甘心!由于才疏学浅,水平有限。因而习作只能以顺口溜居多,无奈之间 只好望洋兴叹了。但不论优次 每一篇都是竭尽全力,煞费苦心 修改再三,无一篇不是倾吐心血凝结而成的。因而,且不管别人如何看法,甚至不屑一顾。但他自己永远是敝帚自珍、弥足珍贵的。2016年冬集结成册,取名:《诗苑雅韵》。诗选书成,引起多方关注,备受左右好评。

2017、2、17、长安电视台前来摄像采访,2、20晚及后来长安新闻播放了多遍,并发到了腾讯视频网上。2016、12、入编由陕西柳青文学研究会编辑的《长安文学集结号 — 长安作家及作品名录》。仅一农民 又非作家、忝列风雅之班,都岂不有辱大雅之堂?惭愧,惭愧!

2017年春末夏初,有幸赴北京一游,大开眼界。归来乘兴撰写游记《春暖京华》,意为留念。也可为没去过北京的人作一些简略介绍,亦乃初衷。2018、5、4、在“京兆文学”网上首刊(第一期)。实在没料到,反响强烈,评价颇佳。第一天就有500多人阅读,这些天来阅读者陆续竟逾千人。还有许多人抒情留言,热诚点赞。喜出望外,甚感欣慰!

微信,wxid_5j1qn239n2k012

电话,18066825685

声明:本文转自《灞水两岸》文学平台,原创归《灞水两岸》文学平台。

亲爱的读者朋友们,大家好。欢迎大家关注并分享《神禾塬文轩》。您的每一次关注和分享,都是对作者莫大的鼓励和对本平台最大的支持。谢谢大家!