一群饱含韧性凝聚性的汉子

(历史小说)

于永涛

二

天早晨,一场寒霜过后,满树的叶子在寒风中凋零,大地出现了寒秋临冬的萧瑟景象。在出村向北的路上,两个壮汉带着石匠工具,一前一后,急匆匆地朝着凿井工地奔来。

前面的一个四十来岁的年纪,虎背熊腰,两脚走路生风,黑红脸膛,二目炯炯有神。后面的一个20多岁的年纪,健壮机灵,大步流星。

管理凿井工地的王大叔认得他俩,这是本村的秦石匠和他的徒弟苏铁锤。秦石匠名秦大义,是南沙井村的石匠掌门人,在三个沙井村的石匠中是德高望重的人物。王大叔和他俩打着招呼,随即用辘轳分三次将他俩和工具送下井去。

秦石匠仔细地察看着井底的石板,他看出这是一块青石板,无绺无划。然后他拿起大锤用力敲击石板,声音沉闷。这不仅让他倒吸一口凉气,凭他多年的开山经验,觉得眼前的这块青石板,不像是一块孤立的活石。

徒弟见状急忙问道:“师傅,您为啥叹气呀?”“看来,这次凿井十有八九遇到难题了。”“那怎么办呢?”“我们先往下开凿开凿看看,然后再禀报。”

师徒两人立马干了起来,他们先围着井的周边儿,用手钻头刳子凿上沟。

这条周边的沟的长度,秦师傅费了好多心思,要容得下两人干活,又不要大了,加大以后凿井的工作量。

接着凿上两道经过井的中心的十字沟。再在直的沟处打上楔嘴,填上铁楔,用大锤猛击铁楔,撑起石块。

凿打楔子嘴时,师傅一边打一边指点着徒弟。抡大锤的活,徒弟是不让师傅干的。师徒二人热得满头大汗,便把外面的衣服脱了,让王大叔给弄到了井上。撑起一石块后,有茬口的地方,就再用撬棍撞插,撬起石块。

师徒俩就这样重复地干着。他们每天都是早饭在家里吃,带着午饭在工地吃,王大叔给他们烧点热水,一天保证五个时辰的干活时间。经过三天的开凿,秦石匠已经心中有数,井底的石板,不是一块孤立的活石。

他们师徒来后的第四天,岳栋和秦庸言约着账房和保管,一起来工地凑头。秦石匠汇报了开凿情况和自己的判断,并且坚定地说:“就是这样,咱也得坚定地开凿下去。”

岳栋分析说,假如井底是一块活石,咱继续下凿,就能把它凿穿;假如它是石底板,我们就是挪了地方也一样。众人都认为他分析得有道理。

秦庸言说:“古人云,锲而不舍金石可镂,我等要坚定下凿,绝不能见异思迁。”当即商议决定,继续下凿,长期坚持,并且决定了师徒二人和赵大叔的工钱,工钱按工段结算。

秦石匠当即对众人说,到结算工钱时,自己先捐献半月的工钱。徒弟和王大叔也表示捐献半月的工钱。最后,岳栋鼓舞大家说:“只要我们坚定地干下去,就能取得源头活水来!”

这天南风徐徐,阳光灿烂,照在身上暖融融的。事毕,人们各干各的去了。

冬至前后是白天最短的时候,秦师傅他们早晚两头不见明地干着。下雪了,师徒二人就在家升起炉灶,徒弟拉着风箱,师傅拾掇工具。时间长了,几十个钻头都钝了,需要尖尖,淬淬火。

俗话说,工要善其利,必先利其器。雪停了,他们便扫除井底和井口的雪继续干。井在一天天的加深,可是仍然没有出水的迹象。

一天,岳栋找到秦庸言说:“庸言兄,井底至今没有出水的迹象,咱再请个高明的风水先生看看吧。”秦庸言应道:“岳兄,我也正有此意。”

于是他俩便去颜神镇请来一位风水先生。此君银须飘飘,仙风道骨,人称道元先生。不仅看风水身怀绝技,而且为人善良诚实。

好酒好菜款待之后,道元先生进行了仔细察看。这位老先生肯定了凿井位置的可行之处:“此处乃三山对头之处,深入下凿,既有地表之水,亦有地河之水。”

沉思片刻又嘱咐说:“如凿至十丈深仍不见水,应拓宽井底,继续下凿方能寻到水源。”岳秦二人听后深感宽慰,由此,深入下凿的信心决心更加坚定。

临别送给道元先生300文银子,两位长老送出村子半里多路,拜别:“后会有期!”扶上驴子而去。

腊月廿二这天午饭后, 秦庸言约着魏账房和崔保管,来到了凿井工地。秦庸言对师徒二人和王大叔说:“明天就是小年了,几位都辛苦了,咱就此歇年,明年过了元宵节继续干。”

魏账房拨拉着算盘给他们结算了工钱,崔保管付了银两。如前所说,三人各捐了半月的工钱。之后大家一同回家过年。

三

过了正月初十,一年一度的节后走亲访友就进入尾声了。随之三个沙井村子的锣鼓,也就接连不断地响了起来。

乐心拌玩的人们开始撺掇起来,今年的正月十五闹元宵,要三个沙井联合举行。主要想法就是要三支龙灯盘井,祈求龙王赐福治水,吉祥顺利!各村紧锣密鼓地准备着……

正月十五晚上,皓月当空,银辉洒满大地。看闹元宵的人们站满了通往凿井工地的路边。

井口的周围已经摆满了祭龙的供桌,足有十多桌。桌上的烛光在微风中跳动着,供桌上摆放着糖果、点心等祭品,燃香的气味弥漫在空气中。

其中岳老汉的供桌牌位上的正楷字特别醒目:“赐水龙王之位”。人们知道岳老汉腿跛,到外地挑水非常艰难,多么希望这井早日有水!

一会儿,三个村的拌玩队伍,在锣鼓声中向凿井工地进发。南沙井村的打头灯匾上写着“仙人指路天随人愿”,西沙村的打头灯匾上写着“三龙聚会赐福得水”,北沙井村的打头灯匾上写着“风调雨顺人寿年丰”。

三村的龙灯,各具特色。几十个汉子,把三支龙灯舞得飞腾旋转,活灵活现。各种形状的云彩灯、舞狮、旱船穿梭其间,最后,三只龙灯盘踞在井口周围。霎时鞭炮齐鸣,烟花耀眼。人们沉浸在凿井得水的热切祈祷和美好期盼中……

正月十六,凿井工程如期开工。一大早,王大叔前脚刚到工地,秦师傅和徒弟后脚就到了。开工祭后,苏铁锤点着了一串鞭炮,清脆的响声打破了野外的寂静……

他们一同检查了辘轳工具的安全情况,师徒二人就下到井底开始干了起来。干着干着,苏铁锤不免表现出了急躁无奈的情绪:“师傅,咱干了这么长时间了,可一点出水的征兆都没有,这要干到哪年哪月呀?”

“急也没用,”秦师傅松开锤柄,往手里吐了点唾沫说,“听二位长老说,可能要凿到十来丈深,这得要好几年的时间呢。”“要那么长的时间呀,要是一直不出水可咋办?”

“龙王亲自点的穴,能会没有水吗?”说着,攥紧了锤柄:“咱要敢于凿穿石地板,地下之水也会被感动的!”他俩边说边干,徒弟心里豁亮了许多,劲头更大了。

日子一天天的过去,井在一点点地慢慢地加深。井口周围的野菜绿了,野花儿开了。河边的杨树长满了叶子,绿绿的。白天长了,他们干完五个时辰的活,还能回去拾掇自己家的那点地。

夏天快要来了,雨水就要多了起来。随之带来了一个问题,从井口到挖到石板的这一丈多深的井壁,下雨时就要浸塌,既不安全,也影响施工,急需用石块砌好井壁。

于是二位长老决定:石匠临时停下凿井,先去井东面的北山头开山弄石头,再找来瓦工砌井壁。经过两个多月的时间,井壁就砌好了。井口周围也进行了防水处理。

完工结算工钱,秦师傅师徒俩和王大叔又各捐了半月的工钱,其他的十多个人各捐了十天的工钱。

这时麦收时节到了,俗话说得好,争丝夺麦,所以凿井暂停半月,抢收抢种。

忙完了收麦子、点棒子(玉米),秦石匠、苏铁锤和王大叔回到了凿井工地,又干起了日复一日的凿井活儿。 一天中午,天气特别热,井底的闷热就不用说了。王大叔忙碌着,要在井口搭一个凉棚,这样既能防雨也能防暑。

“王兄弟,你们喝口汤歇歇再干吧。”是一个女人的声音,王大叔转身一看,原来是本村的寡妇秦陈氏,她提着一个罐子,挪动着小脚,来到了井口边。

“我来看看井凿到啥样了,给你们捎来了一罐绿豆汤。”王大叔跟她打着招呼,说着感谢的话。接着也招呼井底的师徒俩上来喝绿豆汤。

这秦陈氏的丈夫秦大民早没了。那年大旱,他去十几里路外挑水,因中暑死在路上。

师徒俩从井下上来了,喝着绿豆汤,说着客气话。很快话题就回到凿井上来了。

秦陈氏说:“兄弟,咱可是盼着这井早一点凿出水来呀!”村里人都知道,秦 陈氏去外地挑水的难处,一根担子一头一个罐子,走远路脚磨起泡,一瘸一拐的,一头午才能打一个来回。

秦石匠安慰秦陈氏说:“嫂子,你放心,咱一定尽早打出水来!”秦陈氏带着欣慰的笑容,提着罐子,挪动着她那小放脚,颤巍巍地离开了凿井工地……

春风秋霜,夏雨冬雪,日月如梭……两年多的时间过去了,秦石匠他们摸索尝试着各种提高凿井效率的方法,努力开凿,井已凿到了8丈来深,石头渣子堆了一大岭。两年来,每回结算工钱,他们三人都要捐献半月的工钱。

凿井募捐到的钱已经全部花完了,可是工程还要进行多久,还是个未知数,所以工程暂时停了下来。

作者简介:于永涛,山东淄博人,中共党员,退休中学高级教师。淄博市作协会员、博山区作协会员。许多作品发表于《中国当代词曲作家》《南北作家》等多家纸刊和《中国爱情诗刊》《齐鲁壹点》《学习强国》等10多家网刊。在诗意人生华文作品大赛中获得三等奖,多首歌词获博山区文旅局二等奖。

图书出版

文学、论文专著、史志年鉴、

族谱家史、各种画册

国内单书号、丛书号、电子音像号、

高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

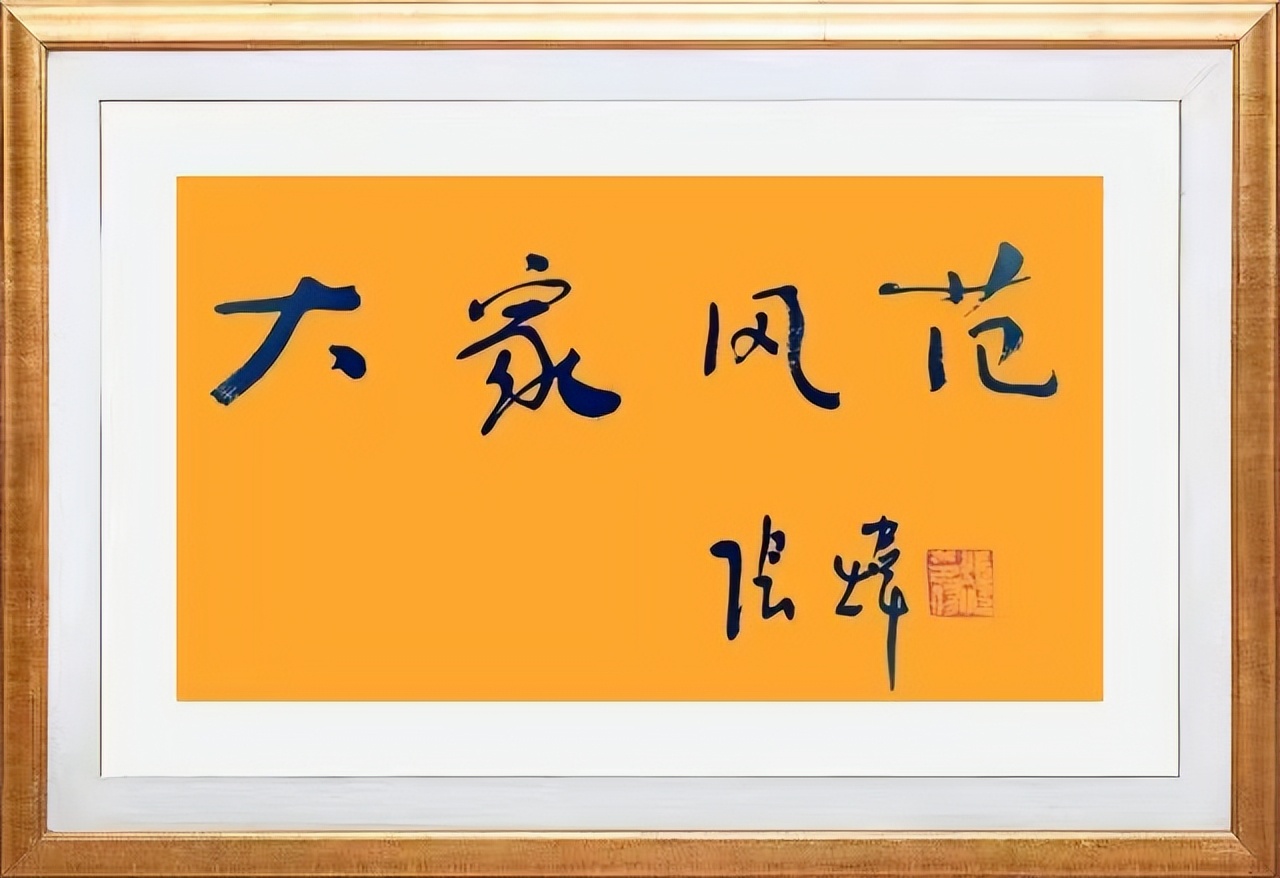

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版